- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

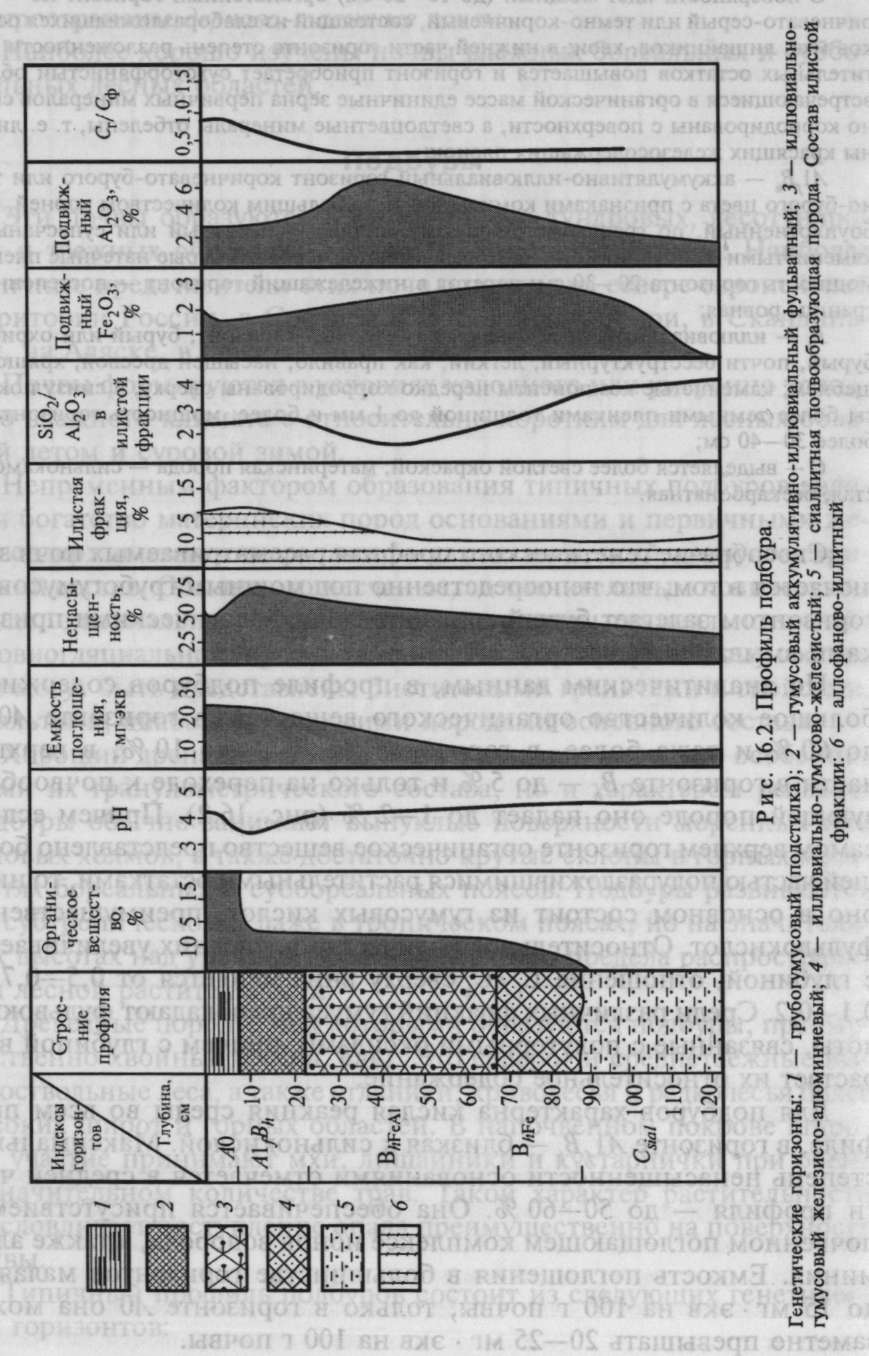

Подбуры

Эти почвы образуются в кустарниково-тундровых, лесотундровых и таежных областях Евразии и Северной Америки. Наиболее типичные представители этих почв описаны на севере европейской территории России, в Средней и Восточной Сибири, в Скандинавии, на Аляске, в центральной Канаде.

Почвы формируются в условиях холодного или умеренно холодного влажного климата с относительно коротким для лесных областей летом и суровой зимой.

Непременным фактором образования типичных подбуров является богатство материнских пород основаниями и первичными железосодержащими минералами, а также их легкий гранулометрический состав. Обычно это песчаные, со значительным количеством хряща, элювиальные образования или наносы гляциального либо флювиогляциального происхождения. По петрографическому составу они могут быть представлены биотитовыми гранитами и гнейсами, базальтами, диабазами и другими породами основного состава.

Хороший дренаж этих почв обеспечивается не только особенностями их гранулометрического состава, но и характером рельефа. Подбуры обычно занимают выпуклые поверхности моренных или камовых холмов, а также достаточно крутые склоны в горных местностях бореальных и суббореальных поясов. Подбуры развиваются и в субтропическом и даже в тропическом поясах, но на значительных высотах над уровнем моря — у верхнего предела распространения лесной растительности.

Древесные породы, под которыми образуются подбуры, преимущественно хвойные (сосна, ель). Это северо - и среднетаежные высокоствольные леса, а также стланики, криволесья и редколесья более высоких широт и горных областей. В напочвенном покрове широкое участие принимают мхи, лишайники и кустарнички при очень незначительном количестве трав. Такой характер растительности обусловливает поступление опада преимущественно на поверхность почвы.

Типичный профиль подбуров состоит из следующих генетических горизонтов:

С поверхности идет мощный (до 10—20 см) органогенный горизонт АО — коричневато-серый или темно-коричневый, состоящий из слаборазложившихся остатков мха, лишайников, хвои; в нижней части горизонта степень разложенности растительных остатков повышается и горизонт приобретает сухоторфянистый облик; встречающиеся в органической массе единичные зерна первичных минералов сильно корродированы с поверхности, а светлоцветные минералы отбелены, т. е. лишены красящих железосодержащих пленок;

A1fBh — аккумулятивно-иллювиальный горизонт коричневато-бурого или темно-бурого цвета с признаками комковатости, небольшим количеством корней, слабоуплотненный, по гранулометрическому составу — песчаный или супесчаный с каменистыми включениями, на которых имеются серовато-бурые натечные пленки; мощность горизонта 20—30 см; переход в нижележащий горизонт — постепенный, граница ровная;

Вh — иллювиальный железо-алюмо-гумусовый горизонт, бурый или охристо- бурый, почти бесструктурный, легкий; как правило, насыщен дресвой, хрящом и щебнем; каменистые компоненты нередко корродированы сверху, а снизу покрыты более темными пленками толщиной до 1 мм и более; мощность горизонта не более 30—40 см;

С— выделяется более светлой окраской; материнская порода — сильнокаменистая, бескарбонатная.

Своеобразие генетического профиля рассматриваемых почв заключается в том, что непосредственно под мощным грубогумусовым горизонтом залегает бурый горизонт с морфологическими признаками вмывания вещества.

По аналитическим данным, в профиле подбуров содержится большое количество органического вещества: в горизонте АО — до 60 % и даже более, в горизонте A1f Bh — до 10 %, в верхней части в горизонте Bh — до 5 % и только на переходе к почвообразующей породе оно падает до 1—2 % (рис. 16.2). Причем если в самом верхнем горизонте органическое вещество представлено большей частью полуразложившимися растительными остатками, то ниже оно в основном состоит из гумусовых кислот, преимущественно фульвокислот. Относительное количество последних увеличивается с глубиной, отношение Сг /Сф сверху вниз меняется от 0,5—0,7 до 0,1—0,2. Среди различных фракций гумуса преобладают фульвокислоты, связанные с полуторными оксидами, причем с глубиной возрастает их относительное содержание.

Для подбуров характерна кислая реакция среды во всем профиле, в горизонте A1f Bh — близкая к сильнокислой. Максимальная степень ненасыщенности основаниями отмечается в средней части профиля — до 50—60 %. Она обеспечивается присутствием в почвенном поглощающем комплексе ионов водорода, а также алюминия. Емкость поглощения в большинстве горизонтов малая — До 15 мг • экв на 100 г почвы, только в горизонте А0 она может заметно превышать 20—25 мг • экв на 100 г почвы.

Гранулометрический анализ почв обнаруживает увеличение с глубиной доли крупных фракций в составе мелкозема.

Таким образом, подбуры — это кислые, умеренно ненасыщенные почвы, существенно обогащенные органическим веществом, в составе которого преобладают полуразложившиеся растительные остатки и фульвокислоты, связанные с железом и алюминием; в этих почвах максимум содержания полуторных оксидов приурочен к средней части профиля — горизонтам A1fBh и Вh.

Генетическая связь между перечисленными свойствами подбуров и факторами почвообразования состоит в следующем. В условиях холодного (или прохладного) влажного климата и поступления на поверхность почвы относительно трудно разлагаемых растительных остатков (хвоя, мхи, лишайники) минерализация и гумификация органического вещества идут в замедленном темпе. В образующейся мощной подстилке продуцируются в основном фульвокислоты. Из-за низкой микробиологической активности почв доля гуминовых кислот мала, причем среди них преобладают наиболее простые по строению, слабо конденсированные бурые гуминовые кислоты, которые по свойствам приближаются к фульвокислотам. Вследствие малой зольности хвойного, мохового и лишайникового опада и быстрого вымывания зольных элементов фульвокислоты в этом горизонте практически не усредняются. Лишь частично они взаимодействуют с редкими зернами первичных минералов, которые рассеяны в слое полуразложившихся растительных остатков. При этом в результате интенсивной кислотной агрессии минеральные зерна теряют пленки полуторных гидроксидов, корродируются и отбеливаются. Основная же масса реакционно способных кислых органических веществ поступает в нижележащую минеральную толщу, где обстановка существенно иная: здесь создается значительно более узкое отношение гумусовых кислот к минеральным компонентам, бурые гуминовые и фульвокислоты, реагируя с железом и алюминием почвенных минералов, образуют алюмо-железо-гумусовые (альфегумусовые) комплексы разной степени растворимости. При этом часть из них становится неподвижной уже в самой верхней части минерального профиля почвы (главным образом металлоорганические соединения бурых гуминовых кислот), где последние, выпадая в осадок, покрывают темно-бурыми пленками минеральные зерна и способствуют некоторой агрегации почвы.

Фульваты железа и алюминия как более подвижные соединения смещаются несколько глубже, но уже в средней части профиля оказываются в такой степени насыщенными металлами, что выпадают из растворов, формируя иллювиальный алюмо-железо-гумусовый горизонт. В нем они концентрируются в виде пленок на каменистых компонентах и рассеиваются в массе мелкозема. Поскольку со временем иллювиированное органическое вещество минерализуется, ранее связанные с ним железо и алюминий переходят в иллювиальном горизонте в форму полуторных оксидов, придавая ему ярко- бурый оттенок.

Альфегумусовый процесс, т. е. процесс образования и перемещения по профилю алюмо-железо-гумусовых соединений, является основным, определяющим генетическое своеобразие подбуров. В малой степени из-за низкой биохимической активности почв в них может быть развит процесс глинообразования (образование глин преимущественно гидрослюдисто-иллит-монтмориллонитового состава). В подбурах активно идет процесс выщелачивания щелочных и щелочноземельных оснований, поскольку сильному промачиванию почвы противостоит слабый процесс биологического захвата элементов.

Первичный профиль подбуров может образоваться за сравнительно короткий промежуток времени — несколько сотен лет. В дальнейшем, по мере все большего разрушения первичных минералов и обеднения железом и алюминием верхней части профиля, эти почвы, которые иногда называют скрытоподзолистыми, могут приобрести признаки явной оподзоленности и даже эволюционировать в подзолы.

Подбуры — малоплодородные почвы. Они практически не используются в земледелии. Но изучение и охрана этих почв важны для рационального ведения лесного хозяйства.