- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

Исследования, проведенные за последние десятилетия в высокоширотных областях (в Арктике и Антарктиде), показали, что наряду с интенсивным физическим выветриванием здесь наблюдаются химическое разрушение пород с участием живых организмов и формирование первичных примитивных почв. Установлено существенное сходство продуктов выветривания и почвообразования холодных перигляциальных полярных пустынь и жарких пустынь мира. Оно проявляется в широком распространении на поверхности массивных пород железистых и железисто-марганцовых корочек пустынного загара, формировании солевых корочек и скоплений солей (карбонатов кальция, гипса, хлоридов и сульфатов натрия и др.) как на скальных поверхностях, так и (особенно) в рыхлых наносах. Накопление солей в почвах полярных пустынь связано с сухостью климата, отсутствием жидких осадков и привносом солей с океанов.

В Антарктиде полярные пустынные почвы распространены фрагментарно — в свободных от льда оазисах в береговой части континента. Оазисы занимают лишь около 0,06 % площади Антарктиды. Наиболее крупные из них — оазисы Бангера, Вестфолль, Эймери, Абляционный, Тейлор-Росса и Райта. Они получают мало осадков: оазис Бангера 62 мм в год, оазис Райта на Земле Виктории в прибрежной части 300 мм, а во внутренних, более сухих частях 80 мм. Осадки, выпадающие даже летом в виде снега, в значительной части испаряются. Растительность оазисов очень скудная: на скалах местами поселяются различные виды накипных и листоватых лишайников и литофильных мхов. На мелкоземистом субстрате — моренах, флювиогляциальных и озерных отложениях — мхи поселяются чаще. В трещинах скал, на нижних поверхностях десквамационных корочек (как и на мелкоземистом субстрате) обильна флора зеленых и синезеленых водорослей.

Почвы полярных пустынь Антарктиды за лето оттаивают на 30— 40 см. Для них характерны красновато-коричневая или оранжевая окраска, связанная с наличием гидроксидов железа, и вскипание при действии соляной кислоты с самой поверхности (свидетельство присутствия карбонатов кальция). По берегам солоноватых озерков поверхность почв покрыта белой коркой солей.

В Северном полушарии южная граница арктических пустынь проходит по 73—76° с. ш. Пустыни занимают северное побережье Гренландии, северные острова Североамериканского архипелага, о-ва Шпицберген, о-ва Земля Франца-Иосифа, о. Северная Земля и о. Северный Новой Земли. Это суровые аридные области северной Арктики, где большая часть суши покрыта ледниками, а процессы выветривания и почвообразования локализуются в узких при- ледниковых зонах между краем ледников и береговой линией. Однако площади, свободные ото льда, более значительны, чем в Антарктиде. Некоторые острова Канадского Арктического архипелага (Принс-Патрик, Мелвилл, Маккензи-Кинг, Батерст и др.) не имеют ледниковых покровов. Возраст ландшафтов и продолжительность почвообразования на таких островах больше, чем непосредственно у края ледников, где их неоднократные подвижки и отложения нового материала периодически обновляют поверхность.

Менее суровый климат арктических полярных пустынь (по сравнению с антарктическими) и несколько большая продолжительность деятельного периода в почвах обусловливают большее участие в почвообразовании растительности. В полярных пустынях Антарктиды нет ни одного цветкового растения, в арктических пустынях цветковые растения (камнеломки, дриады, полярный мятлики и др.) образуют местами в понижениях рельефа и на участках, защищенных от ветра, сомкнутый покров. На большей части повышенных элементов рельефа поверхность почвы покрыта панцирем из щебня; между щебенкой встречаются отдельные низкорослые растения, главным образом лишайники. Щебень, часто образующий сплошную «мостовую» на нижней, обращенной к почве стороне, покрыт толстыми корочками и бородками извести. Местами на поверхности почвы наблюдаются выцветы солей.

Профиль арктических пустынных почв представлен горизонтами А1са—Вса—С. А1 а — гумусовый карбонатный горизонт мощностью 12—15 см, серовато-коричневого цвета, легкого гранулометрического состава, без выраженной структуры. На нижней поверхности щебня, встречающегося в этом горизонте, имеются карбонатные корочки. Вса — иллювиальный карбонатный горизонт ярко-коричневого цвета, гравелистый или щебнистый, с песчаным или супесчаным заполнителем, обилием карбонатных корочек на щебне и гравии и рыхлыми новообразованиями карбонатов в мелкоземе. На глубине 35—40 см от поверхности коричневый цвет ослабевает и горизонт Вса сменяется почвообразующей породой С — обычно грубым гравелисто-песчаным наносом серовато-бурого цвета, с меньшим содержанием карбонатов. На этой же глубине в почве сохраняются отрицательные температуры в течение лета, хотя горизонт льдистой мерзлоты отсутствует.

Содержание илистой фракции в арктических пустынных почвах не превышает 6 %, а фракции пыли — 10 %. Основную массу образует песчаная фракция и каменистая часть. Реакция почв щелочная, емкость поглощения невысокая. Почвы насыщены основаниями. Содержание гумуса на участках с разреженным растительным покровом в верхнем горизонте составляет 0,5—1,2 %, под более густым растительным покровом — 3 %. В последнем случае почвы могут быть отнесены к дерновым арктическим.

Среди легкорастворимых солей преобладают сульфаты и хлориды натрия. Местами содержание солей в почвах достигает 1 %. Это позволяет отнести такие почвы к арктическим солончакам.

Почвы тундр и субполярных лугов

Асимметрия географической оболочки Земли в Северном и Южном полушариях особенно ярко проявляется в субполярных и умеренных поясах. В Северном полушарии субарктический тундровый пояс охватывает обширные пространства суши Северной Америки и Евразии, где в условиях континентального климата с продолжительной холодной зимой и прохладным летом при наличии постоянной или длительно сезонной мерзлоты распространены ландшафты и почвы арктической и типичной тундр и лесотундры. Лишь в приокеанских секторах на южной Аляске, в Гренландии и Исландии тундры замещаются субарктическими вечнозелеными лугами.

В Южном полушарии тундры отсутствуют. В субантарктическом и примыкающей к нему части умеренного пояса суша представлена небольшими группами островов с наиболее океаническим на Земле типом климата, с одинаково дождливыми, пасмурными и прохладными зимой и летом. Как летние, так и зимние температуры колеблются от —5 до +5°С. Вместо тундр здесь распространены луга, верещатники и травяно-моховые болота, почвы промерзают периодически, на короткое время или круглый год находятся в талом состоянии.

В Северном полушарии основным фактором, определяющим северные и южные границы тундр, являются термические условия летнего периода. Северная граница тундр проходит по изотермам самого теплого месяца —2—4°С. При более низких температурах сомкнутый растительный покров исчезает и тундры сменяются описанными выше арктическими пустынями. Южная граница тундр совпадает с изотермой самого теплого месяца +10°С. При более высоких температурах безлесные тундры сменяются редколесьями и северной тайгой. Южная граница тундр отклоняется от строго широтного направления в связи с изменениями степени континентальное™ климата и влиянием на прилегающую сушу холодных или теплых океанических течений. В условиях континентального климата с более теплым летом эта граница проходит по 72—75° с. ш., у восточных побережий Евразии и Северной Америки она смещается до 52° с. ш.

На большей части территории тундр положительные среднемесячные температуры наблюдаются в течение не более четырех месяце в году. Температуры июля и августа 5—6 °С, а июня и сентября 1—3 °С. Во все месяцы теплого периода температуры могут падать ниже О "С. Зимы в тундрах холодные, малоснежные, общее количество осадков невелико: в южных тундрах 200—250, в арктических — 50—100 мм в год. Сильные ветры, особенно частые зимой, сдувают снег с повышенных элементов рельефа в депрессии. Уменьшение мощности снегового покрова или его полное сдувание приводит к вымерзанию и деструкции растительного покрова, глубокому промерзанию и выхолаживанию почв, а также образованию морозобойных трещин.

В понижениях рельефа, где мощность снегового покрова больше, растительность сохраняется, но почвы оттаивают медленнее, чем на повышенных участках.

Почти повсеместно распространены горизонт вечной мерзлоты и криогенные формы микрорельефа: морозобойные трещины, образующие полигональную сеть, каменные многоугольники, пятна- медальоны, появляющиеся при излиянии на поверхность таликов, и бугры пучения.

По характеру растительности и почвенного покрова в тундрах Евразии и Северной Америки выделяются подзоны арктической, типичной и южной тундр. В арктических тундрах растительный покров не сомкнут, растительность приурочена к морозобойным трещинам. На хорошо дренированных поверхностях развиты кассиопеево-дриадовые сообщества, в понижениях рельефа появляются злаково-осоковые тундры и гипново-травяные болота. В подзоне типичных тундр на хорошо дренированных почвах легкого гранулометрического состава преобладают мохово-лишайниковые и лишайниковые тундры, часто пятнистые, а на влажных местообитаниях — осоково-гипновые болота. В подзоне южной тундры распространены кустарниковые тундры с ерником (карликовой березкой) и карликовой ивой, с напочвенным покровом из кустарничков (брусники, вероники, голубики), мхов и лишайников, чередующиеся с моховыми дикраново-сфагновыми и сфагновыми, часто крупнобугристыми, болотами.

В приокеанических секторах подзоны южной тундры кустарничковые тундры сменяются субарктическими пустошами — злаковыми сообществами с арктоальпийским разнотравьем. Кустарничковые тундры переходят к югу в лесотундры, где распространены криволесья и редколесья с древесным ярусом из березы и ели, а в азиатской части России — из лиственницы. На менее дренированных участках распространены заболоченные моховые редколесья и олиготрофные моховые болота, занимающие как в лесотундре, так и в северной тайге большие площади.

Почвенный покров тундры и лесотундры, а также примыкающей с юга северной тайги представлен почвами, принадлежащими к семействам дерновых, алъфегумусовых, глееземов и болотных почв.

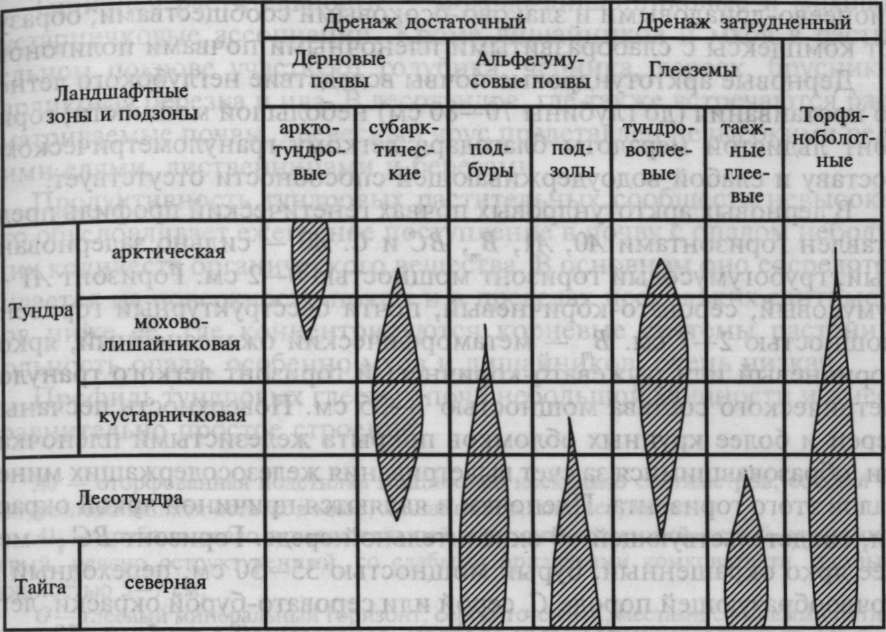

Семейство дерновых почв представлено двумя типами: дерновыми арктотундровыми насыщенными и дерновыми субарктическими ненасыщенными. Семейство альфегумусовых почв также представлено двумя типами — подбурами и альфегумусовыми подзолами. Чрезвычайно широко распространенное в тундре и лесотундре семейство глееземов представлено типом тундрово-глеевых почв (или тундровых глееземов), а в лесотундре и северной тайге — типом таежных глееземов, часто с дифференцированным на элювиальный и иллювиальный горизонты профилем (рис. 15.1).

Рис. 15.1. Распределение типов почв в зонах тундры и лесотундры

Распространение дерновых арктотундровых почв ограничено подзоной арктической тундры. Дерновые субарктические почвы встречаются под луговинами в мохово-лишайниковой и кустарничковой тундрах и лесотундре и господствуют под субарктическими пустотными лугами в приокеанических областях. Распространение подбуров ограничено кустарничковой тундрой, лесотундрой и северной тайгой. Подзолы распространены локально в кустарничковой тундре. Площади этих почв увеличиваются в лесотундре и особенно в северной тайге. Тундровые глееземы имеются во всех подзонах тундры, но наименьшие пространства они занимают в арктической тундре. Площади болотных почв нарастают от мохово-лишайниковых к кустарничковым тундрам, максимально они распространены в лесотундре и северной тайге.