- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

Почвенная влага — это одна из важнейших и весьма мобильных составных частей почвы. При участии воды совершаются процессы выветривания, гумификации и минерализации органических остатков. Почвенная влага является основой жизни микроорганизмов и высших растений. При участии почвенной влаги происходит перемещение веществ внутри почвенного профиля и обособление генетических почвенных горизонтов, а также вынос части вещества за пределы почвенного профиля. От состояния влажности почвы изменяются ее физические свойства.

Категории, формы и виды почвенной влаги

Влага в почве может находиться в твердом, газообразном и жидком состоянии.

Согласно классификации А.А. Роде, в почве можно выделить следующие категории почвенной влаги.

Кристаллизационная влага прочно связана в кристаллических решетках минералов (алюмосиликатов, гидроксидов, простых солей) и входит в твердую фазу почвы. Так, при кристаллизации сернокислого кальция и образовании гипса на каждую молекулу CaS04 связывается две молекулы воды (CaS04 • 2Н20), при кристаллизации сернокислого натрия и образовании мирабилита — 10 молекул (Na2S04 • ЮН20).

Твердая влага — лед — периодически появляется в верхних горизонтах сезоннопромерзающих почв и постоянно присутствует в нижних горизонтах почв с вечной мерзлотой.

Парообразная влага присутствует в почвенном воздухе в форме водяного пара. Попадая в почву из атмосферы или за счет испарения воды внутри почвы, она движется в порах и пустотах от мест с большей упругостью пара к местам с меньшей его упругостью. В почвах с сезонной и вечной мерзлотой парообразная влага перемещается к холодному фронту, где конденсируется, что сохраняет низкую упругость водяного пара на границе мерзлого и талого слоев. Некоторое значение для пассивного передвижения водяного пара имеет тепловое расширение почвенного воздуха, обычно наблюдаемое в верхних горизонтах при нагревании их в течение дня. Давление атмосферного воздуха и аэродинамические силы, возникающие при действии на поверхность почв ветра, усиливают обмен парообразной влаги между почвой и атмосферой.

Жидкая влага присутствует в почве в виде связанной и свободной влаги. Каждая из них представлена несколькими формами влаги.

1. Связанная влага удерживается на поверхности твердых частиц силами молекулярного притяжения. Она делится на прочносвязанную и рыхлосвязанную влагу.

Прочносвязанная (гигроскопическая) влага. Движение частиц водяного пара и их количество в почве регулируется сорбционными силами — притяжением молекул парообразной воды к твердым почвенным частицам и превращением ее в прочносвязанную гигроскопическую влагу.

Силы притяжения твердыми частицами парообразной влаги действуют на малое расстояние, равное нескольким диаметрам молекулы воды. Адсорбция первых слоев воды почвенными частицами совершается:

а) за счет водородных связей с атомами кислорода, входящими в состав поверхностного слоя частиц;

б) за счет гидратации катионов, которые расположены на поверхности частиц в точках изоморфного замещения атомов кремния и алюминия на атомы магния.

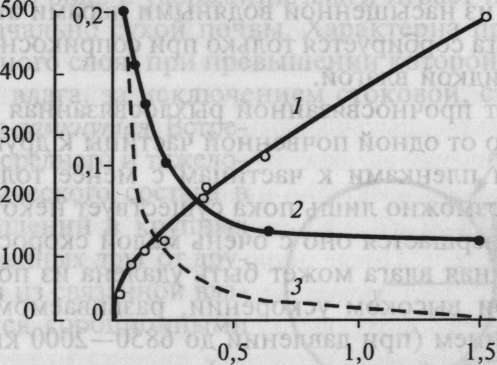

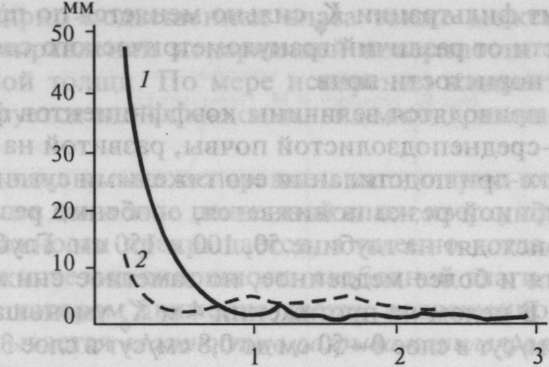

По существующим представлениям, начальная стадия процесса сорбции парообразной влаги в почве заключается в притяжении молекул водяного пара поверхностными молекулами и ионами самого вещества: возникает первый слой сорбированных молекул. Толщина этого слоя измеряется двумя-тремя диаметрами молекул. Следующие слои молекул воды притягиваются уже молекулами самой адсорбированной воды, что облегчается их дипольным характером. Все молекулы сорбированной воды находятся, таким образом, в строго ориентированном положении (рис. 10.1). Наблюдения, произведенные над адсорбцией водяного пара кварцевым песком, показали, что образование мономолекулярного слоя проис-

молекулярных

слоев,

см2Д г/100 г

Размер частиц, мм

Рис. 10.1. Зависимость толщины оболочки воды (число молекулярных слоев), сорбированной из водяного пара (по А.А. Роде): 1 — от размера частицы; 2 — количества сорбированной воды; 3 — удельной поверхности от размера частицы

ходит при очень небольшом давлении водяного пара — около 1 % относительной влажности. При дальнейшем увеличении давления пара начинается процесс многослойной сорбции. При 80—85 % относительной влажности толщина пленки гигроскопической воды равна 30—50 диаметрам ее молекул.

Прочносвязанная влага обладает свойствами, отличающими ее от свободной воды: она имеет повышенную плотность (1,1 — 1,7), меньшую теплоемкость (около 0,5), не способна растворять электролиты и проводить электрический ток, не замерзает вплоть до —78 °С и обладает механическими свойствами, сближающими ее с твердыми телами (модулем сдвига и пределом текучести). При адсорбции первых слоев воды выделяется теплота смачивания.

Гигроскопическая влага удерживается на поверхности почвенных частиц силами молекулярного притяжения настолько прочно, что удалить ее можно только путем перевода в парообразное состояние при нагревании почвы свыше 100 °С в течение 4—5 ч. Максимальное количество прочносвязанной (гигроскопической) влаги в данной почве является водно-физической константой и называется максимальной гигроскопичностью (МГ).

Рыхлосвязанная (или пленочная) влага — это вода, удерживаемая силами молекулярного притяжения сверх величины максимальной гигроскопичности. Ее основной признак — ориентированное расположение молекул воды. Наибольшее количество рыхлосвязанной (пленочной) воды может в 2—4 раза превышать величину максимальной гигроскопичности. Это дополнительное количество влаги, удерживаемой силами молекулярного притяжения, почва не может поглотить даже из насыщенной водяными парами атмосферы; рыхлосвязанная влага сорбируется только при соприкосновении почвенных частиц с жидкой влагой.

В отличие от прочносвязанной рыхлосвязанная влага способна к передвижению от одной почвенной частицы к другой: от частиц с более толстыми пленками к частицам с менее толстыми. Однако это движение возможно лишь пока существует некоторый градиент влажности и совершается оно с очень малой скоростью.

Рыхлосвязанная влага может быть удалена из почвы центрифугированием (при высоком ускорении, развиваемом центрифугой) или отпрессованием (при давлении до 6850—2000 кг/см2).

Рыхлосвязанная (или пленочная) влага отличается от обычной жидкой влаги, находящейся в почве, лишь несколько пониженной концентрацией растворенных веществ и температурой замерзания (при понижении температуры до —15 °С количество незамерзшей воды близко к величине максимальной гигроскопичности).

Наибольшее количество воды, которое может быть удержано в почве силами молекулярного притяжения, называется максимальной молекулярной влагоемкостью (ММВ ) и выражается в процентах от массы или объема почвы.

2. Свободная влага встречается в почвах в формах: подвешенной, подпертой гравитационной и свободной гравитационной.

Капиллярно-подвешенная влага. Характерным свойством ее являяется отсутствие гидростатической связи с постоянными или временными водоносными горизонтами. Она образуется при увлажнении почвы сверху (после дождя или полива). Наибольшее количество подвешенной влаги, остающееся в верхних горизонтах почв после их смачивания сверху, называется наименьшей влагоемкостью или полевой влагоемкостью почвы (НВ ).

Различают следующие виды подвешенной влаги:

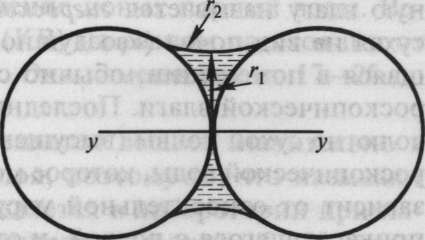

а) стыковая капиллярно-подвешенная. Встречается в почвах различного гранулометрического состава в виде разобщенных скоплений вокруг точек соприкосновения твердых частиц при влажности < НВ. Гидростатическая сплошность отсутствует, влага удерживается капиллярными силами (рис. 10.2);

б) внутриагрегатная капиллярно-подвешенная. Распространена в почвах, обладающих макроструктурой, заполняет поры капиллярного размера, пронизывающие агрегаты при влажности > НВ;

в) насыщающая капиллярно-подвешенная. Встречается в среднезернистых почвах, в поверхностном слое, целиком заполняя поровое пространство почвенной массы. Этот вид влаги возникает при исходной сухости почвы или грунта. Удерживается капиллярными силами. Большую роль в удержании влаги играет плохая смачиваемость первоначально сухой почвы. Характерна предельная мощность насыщенного слоя, при превышении которой равновесие нарушается и вся влага, за исключением стоковой, стекает вниз;

г) сорбционно-замкнутая. Встречается в почвах среднего и тяжелого гранулометрического состава в виде микроскоплений в крупных порах, изолированных друг от друга перемычками из связанной влаги. Удерживается сорбционными силами.

Капиллярно-подпертая влага

встречается в двух формах:

а) подперто-подвешенная капиллярная влага. Образуется при

Рис. 10.2. Водяная манжета (стыковая вода) между двумя шарообразными частицами (по А.А. Роде)

влажности, равной НВ и выше, в слоистых толщах в более тяжелых (более мелкопористых) слоях при подстилании их более легкими (более крупнопористыми);

б) подпертая капиллярная. Встречается в почвах различного гранулометрического состава в виде влаги капиллярной каймы над временным или постоянным зеркалом почвенно-фунтовых вод; образуется при влажности > НВ.

Максимально возможное в данной почве количество капиллярно-подпертой влаги называется капиллярной влагоемкостью (KB).

Свободная гравитационная влага — для нее характерно передвижение под влиянием силы тяжести. Подразделяется на два вида:

а) просачивающаяся влага. Находится в состоянии нисходящего движения по крупным порам и полостям некапиллярного размера под влиянием силы тяжести, что наблюдается при влажности почвы > НВ;

б) влага водоносных горизонтов — фунтовые, почвенно-фунтовые и почвенные воды, удерживаемые вследствие наличия водонепроницаемого подстилающего слоя. Эти воды могут быть застойными или при наличии разности гидравлических напоров стекающими в направлении уклона водоупорного слоя.

Водно-физические свойства почвы

В ряду главных водно-физических свойств следует назвать водоудерживающую и водопропускную способность почвы.

Водоудерживающая способность почвы. Способность твердой фазы почвы при участии сорбционных и капиллярных сил удерживать почвенную влагу от стекания (под влиянием силы тяжести) называется водоудерживающей способностью. Наибольшее количество воды, удерживаемое почвой теми или иными силами, называется влагоемкостью. Различают несколько видов влагоемкости.

Способность твердых частиц поглощать из воздуха парообразную влагу называется гигроскопичностью почвы. Даже совершенно сухая на вид почва («воздушно-сухая почва»), долгое время хранящаяся в помещении, обычно содержит некоторое количество гигроскопической влаги. Последнюю выражают в процентах к весу абсолютно сухой почвы (высушенной при t— 105 °С). Количество гигроскопической воды, которое может быть поглощено данной почвой, зависит от относительной упругости водяного пара в воздухе, соприкасающегося с почвой, и от ее механического состава.

Максимальная гифоскопичность (МГ), т. е. количество влаги, которое она может поглотить из воздуха, выражается в процентах от веса почвы. Величина максимальной гифоскопичности колеблется от 2—3 % в почвах легкого гранулометрического состава до 12—15 % в тяжелых почвах с большим содержанием гумуса.

Максимальная молекулярная влагоемкость (ММВ) в глинистых почвах достигает 43—44 %, в большинстве суглинистых почв она составляет 7—15 %.

Наименьшая влагоемкость (НВ) зависит от гранулометрического состава почв, их агрегатности и пористости. В большинстве почв НВ составляет 20—30% почвенной массы. Установлена эмпирическая зависимость между объемной массой почвы (ОВ) и наименьшей влагоемкостью (НВ). При условии однородности гранулометрического состава произведение объемной массы на величину НВ, вычисленное для различных горизонтов почвы, является величиной постоянной для всего почвенного профиля [ОВ] — [НВ] = A(const). НВ обратно пропорционально величине объемной массы и, следовательно, прямо пропорционально величине пористости.

В суглинистых и глинистых почвах количество подвешенной влаги и особенно мощность смоченного слоя могут достигать значительных величин. Так, по наблюдениям в лёссовых грунтах со сквозным промачиванием величина наименьшей влагоемкости (23—25 %) сохраняется на глубине до 15 м (данные А.А. Измаильского).

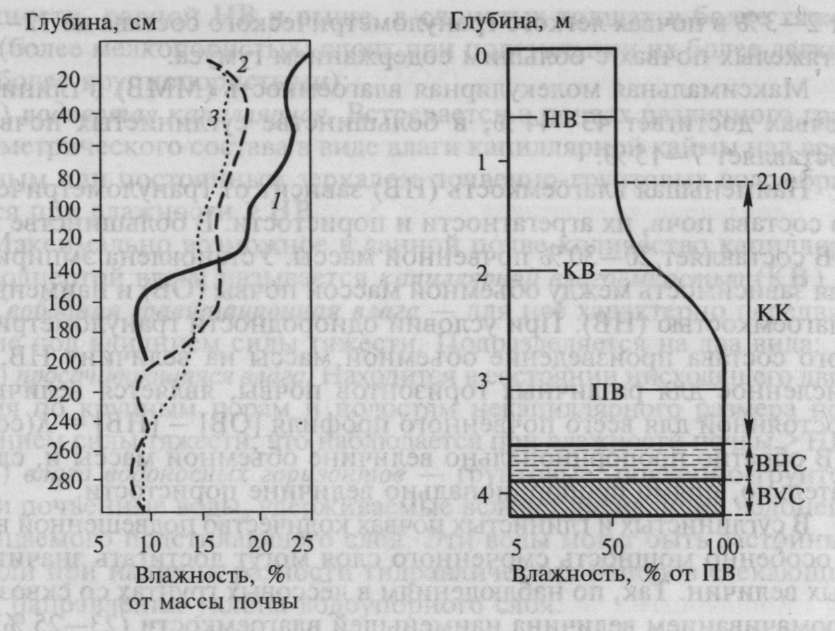

При увлажнении почвы сверху (при поливе или после дождя) распределение капиллярно-подвешенной влаги в суглинистых фунтах имеет вид, изображенный на рис. 10.3. Распределение подвешенной влаги в почве через различные сроки после полива указывает на возможность лишь очень медленного ее стекания вниз, но общий характер кривых говорит о том, что поступившая в почву влага удерживается в ней достаточно прочно.

Почвенно-грунтовая толща, расположенная непосредственно над зеркалом грунтовых вод, содержит капиллярно-подпертую влагу. При испарении этой влаги у верхнего края капиллярной каймы от зеркала грунтовых вод идет поступление новых порций воды. Величина капиллярной влагоемкости (KB) на разном расстоянии от уровня грунтовых вод непостоянна. Она изменяется от 17—20 до 50—60% от массы почвы.

В природе влажность почв изменяется весьма значительно в пределах капиллярно-смоченного слоя, поэтому то, что называют капиллярной влагоемкостью, определяется в лаборатории при насыщении почвы в небольших цилиндрах (высотой 15—20 см) и представляет максимальное количество капиллярной влаги, удерживаемое почвой непосредственно над уровнем слоя гравитационной воды.

Рис. 10.3. Распределение влаги в почве при увлажнении

сверху через (по И.Б. Ревуту):

1 — 3 сут; 2—12 сут;

3 — 21 сут после увлажнения

Рис. 10.4. Равновесное распределение влажности в почвенно-грунтовой

толще, промоченной насквозь (по А.А. Роде)

Когда все поры в почве (капиллярные и некапиллярные) полностью заполнены влагой, наступает наибольшая степень влагонасыщенности почв. Количество влаги, находящееся в почве в данных условиях, называется полной влагоемкостъю (ПВ) или водовместимостью. В состоянии увлажнения, равном полной влагоемкости, почвы находятся при отсутствии или затруднении стока гравитационной влаги.

Водоподъемная способность почвы. Свойство почвы вызывать подъем влаги по капиллярам называется водоподъемной способностью. В природе над зеркалом грунтовых вод создается кайма капиллярно-подпертой влаги. Содержание влаги в кайме уменьшается снизу вверх от почти полной влагоемкости до наименьшей (рис. 10.4).

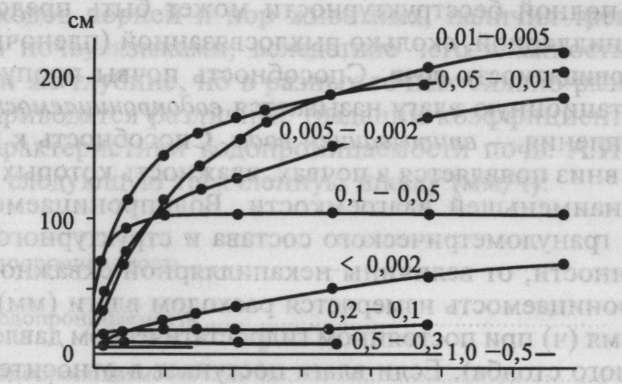

Мощность капиллярной каймы или водоподъемная способность почв зависит от их гранулометрического состава (табл. 10.1, рис. 10.5).

Высота капиллярного подъема возрастает от песков через супеси к лёссовидным суглинкам, а при переходе к грунтам более тяжелого

Таблица 10.1

Высота капиллярного подъема в колонках из грунта с различной крупностью зерен (по В. Новаку и И. Печанеку)

Диаметр зерен, мм |

Высота капиллярного подъема, см |

5-1 |

5,2 |

0,3-0,5 |

9,0 |

0,1-0,2 |

30,0 |

0,05-0,1 |

113,5 |

0,01-0,005 |

242,2 |

0,005 -0,01 |

269,0 |

Рис. 10.5. Капиллярный подъем влаги в насыпных колоннах из частиц разного размера (по А.А. Роде)

гранулометрического состава снова начинает уменьшаться вследствие того, что сила трения в тонких капиллярах становится очень большой, а тонкие поры сплошь заполняются связанной пленочной влагой. Максимальная высота капиллярного поднятия, отмеченная Н.А. Качинским для лёссовидных суглинков в лабораторных условиях, равнялась 350 см (за 5 лет). В природных условиях им отмечен капиллярный подъем на высоту до 600 см. Высота капиллярной каймы находится в обратной зависимости от степени минерализации воды.

Капиллярно-подвешенная влага также может передвигаться кверху в направлении испаряющей поверхности в пределах всей промоченной толщи. По мере испарения жидкости близ поверхности образуется слой с максимальным содержанием растворимых веществ.

С передвижением и испарением капиллярно-подвешенной влаги восходящее движение почвенной влаги кверху при определенном пределе влажности прекращается, а именно когда капилляры разрываются и исчезает сплошность свободной влаги. Значение влажности, при котором движение кверху подвешенной влаги прекращается, называется влажностью разрыва капилляров (ВРК). Величина влажности разрыва капилляров при прочих равных условиях изменяется в зависимости от структурного состояния почвы.

Бесструктурные почвы теряют воду за счет ее передвижения к слоям иссушения значительно больше, чем почвы структурные. Подвижная вода в почвах тяжелого гранулометрического состава в случае их полной бесструктурности может быть представлена не столько капиллярной, сколько рыхлосвязанной (пленочной) водой.

Водопроницаемость почв. Способность почвы пропускать через себя гравитационную влагу называется водопроницаемостью, а процесс поступления — впитыванием воды. Способность к передвижению влаги вниз появляется в почвах, влажность которых превышает величину наименьшей влагоемкости. Водопроницаемость почвы зависит от гранулометрического состава и структурного состояния и, в особенности, от величины некапиллярной скважности.

Водопроницаемость измеряется расходом влаги (мм) за определенное время (ч) при постоянном гидростатическом давлении сверху (5 мм водного столба). Если влага поступает в относительно сухую почву, то в начальные моменты увлажнения расход воды очень велик за счет впитывания влаги в верхний рыхлый и влагоемкий гумусовый горизонт почвы, затем расход воды постепенно уменьшается и устанавливается постоянная скорость просачивания, или фильтрации, воды через насыщенную ею почву.

Скорость впитывания характеризуется величиной коэффициента впитывания (или коэффициента поглощения — К), который изменяется в процессе впитывания (рис. 10.6) и находится в некоторый момент времени t (согласно А.И. Костякову) в следующей зависимости от начальной его величины К:

![]()

где постоянная величина а < 1

Коэффициент фильтрации Хф сильно меняется по профилю почвы в зависимости от различий гранулометрического состава, агрегированности и пористости почв.

На рис. 10.6 приводятся величины коэффициентов фильтрации лесной дерново-среднеподзолистой почвы, развитой на легком покровном суглинке при подстилании его тяжелыми суглинками. Величина Кф с глубиной резко понижается, особенно резкие скачки (в 2—3 раза) происходят на Глубине 50, 100 и 150 см. Глубже (до 4 м) наблюдается хотя и более Медленное, но заметное снижение водопроницаемости. В целом на протяжении 4 м Кф уменьшается почти в 90 раз (от 71,0 см/сут в слое О—50 см до 0,8 см/сут в слое 350—400 см). В степных почвах (черноземах) значительное уменьшение водопроницаемости наблюдается на глубине около 1,5 м при переходе к почвообразующей породе — лёссовидному суглинку. Столь же сильно изменяется водопроницаемость в пространстве в силу неравномерного распределения в них водопроводящих каналов — различных полостей, ходов корней и нор животных, наличия трещин. Влага проходит в почву языками, вследствие чего влажность почвы на одной и той же глубине, но в разных точках сильно различается.

Далее приводятся различные градации коэффициента фильтрации для характеристики водопроницаемости почв. А.И. Костяков предложил следующую трехчленную шкалу (мм/ч):

Слабая водопроницаемость 50

Средняя водопроницаемость 100

Высокая водопроницаемость 150

По Н.А. Качинскому, при напоре столба воды 5 см и температуре 10 °С можно выделить шесть градаций водопроницаемости (мм/ч):

Провальная 1000

Излишне высокая 1000—500

Наилучшая 500—100

Хорошая 100—70

Удовлетворительная 70—30

Неудовлетворительная <30

Рис. 10.6. Изменение во времени водопроницаемости тяжелосуглинистой почвы (по Н.Ф. Созыкину): 1 — под лесом; 2 — на пашне

Влияние различных величин влажности почвы на рост и развитие растений

Растения в процессе жизни потребляют большое количество воды. Главная масса этой воды расходуется на транспирацию. Потребность растений в воде выражается их транспирационными коэффициентами, т. е. отношением количества воды, испаренной растением, к общему приросту сухого вещества за определенный промежуток времени.

Этот коэффициент для культурных растений колеблется от 200 до 1000, в большинстве случаев он равен 350—450. Следовательно, на построение 1 т растительной массы затрачивается от 200 до 1000 т воды. Естественно, что влажность почвы (ее водоудерживающая, водопропускная и водоподъемная способность) и доступность различных форм влаги растениям являются исключительно важными для плодородия почв, от них непосредственно зависят рост и развитие растений.

По отношению к растениям почвенная влага может быть разделена на ряд категорий (по А.А. Роде).

Неусвояемая для растений влага или ее мертвый запас приблизительно соответствует максимальному содержанию прочно связанной воды или величине максимальной адсорбционной влагоемкости.

Весьма труднодоступная для растений влага — это часть рыхлосвязанной влаги, по содержанию в почве находящаяся в интервале между максимальной адсорбционной влагоемкостью и коэффициентом завядания растений, равному приблизительно 1,5 максимальной гигроскопичности.

Коэффициентом завядания растений называется то минимальное содержание влаги в почве, при котором листья растений имеют пониженное содержание влаги и начинают завядать. Полное отмирание растений наступит при влажности, равной максимальной адсорбционной влагоемкости. Вместо термина «коэффициент завядания» употребляют термин «влажность завядания», так как отмирание растений происходит не сразу, а в определенном интервале влажности, когда в почве имеется лишь труднодоступная растениям влага.

Труднодоступная влага заключена в пределах между величинами влажности завядания и влажности разрыва капилляров. В этом интервале влажности растения могут существовать, не обнаруживая признаков недостатка влаги, но продуктивность растительного покрова низка.

Среднедоступная влага находится в пределах — от влажности разрыва капилляров до величины наименьшей влагоемкости. Продуктивность растений резко увеличивается при повышении содержания влаги выше влажности разрыва капилляров, продолжая увеличиваться и далее.

Влага легкодоступная, переходящая в избыточную, лежит в пределах величин влажности — от наименьшей до полной влагоемкости, но в этом интервале содержание влаги в почве может уже затруднять доступ кислорода воздуха и явиться причиной затрудненного дыхания растений.

При регулировании содержания влаги в почве (полив, рыхление, снегозадержание и т. д.) нужно стремиться, чтобы ее влажность поддерживалась на уровне между величинами влажности разрыва капилляров и наименьшей влагоемкостью (ближе к последней), т. е. на уровне среднедоступной влаги и несколько выше, что составляет около 70 % наименьшей влагоемкости.

Состав, свойства и динамика почвенных растворов

Поступающая в почвы атмосферная влага обычно содержит некоторое количество растворенных веществ. Это простые соли (гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды) и растворенные газы (прежде всего кислород и углекислота, а в областях активного современного вулканизма и вблизи промышленных центров — оксиды азота и серы), сообщающие осадкам кислую реакцию. В нормальных геохимических условиях реакция атмосферных осадков близка к нейтральной.

При просачивании в почву влага атмосферных осадков взаимодействует с твердыми частицами почв, почвенным воздухом, обогащается продуктами метаболизма, выделяемыми корнями растений и микроорганизмами. Минерализация воды и химический состав растворенных веществ существенно изменяются, и она становится почвенным раствором.

Почвенные растворы представляют весьма подвижную систему: состав их изменяется по мере того, как они перемещаются из одного почвенного горизонта в другой, испарение воды или новое ее поступление влияет на концентрацию растворенных веществ, вызывает их выпадение или растворение. Состав растворов в значительной степени изменяется по сезонам года, что связано с режимом осадков и температур, с поступлением органических остатков и темпами их минерализации и гумификации.

Состав почвенного раствора и его концентрация определяются всей совокупностью происходящих в почве процессов и зависят как от источника поступления воды, так и водного и окислительно- восстановительного режимов почв. Если почвенный раствор образован влагой, попадающей в почву с атмосферными осадками, его минерализация обычно невелика — около 0,1—0,3 и редко достигает 1 г/л. Состав почвенного раствора в случае формирования его за счет просачивающихся атмосферных вод определяется в первую очередь подвижными продуктами минерализации и гумификации растительных остатков, имеет тесную связь с составом золы населяющих данную почву растений и составом почвенного гумуса. Новое поступление органических остатков и усиление микробиологической деятельности в теплые периоды года повышают концентрацию почвенных растворов. Однако в почвах гумидных областей с промывным или периодически промывным водным режимом концентрация почвенных растворов остается невысокой.

Если в образовании почвенного раствора участвуют минерализованные фунтовые воды, поднимающиеся по капиллярам внутри почвенной толщи и испаряющиеся у ее поверхности, концентрация солей может составлять несколько десятков и даже сотен граммов на литр и достигать предельного насыщения. В засоленных почвах аридных областей, по данным В.А. Ковды, концентрация солей в растворах в верхних горизонтах почв доходит до 300—400 г/л. При формировании растворов за счет грунтовых вод химизм их не имеет столь тесной связи с процессами минерализации и гумификации населяющих данную почву растений. Он представляет собой в некотором роде итог процессов выветривания и почвообразования всей водосборной (или солесборной) площади.

Состав веществ в почвенных растворах весьма разнообразен: в него входят минеральные, органоминеральные и органические соединения, находящиеся в состоянии молекулярных (или истинных) и коллоидальных растворов.

Органические соединения в почвенных растворах представлены водорастворимыми органическими кислотами и их солями. В почвенных растворах обнаруживают гуматы натрия, фульваты кальция, магния, а в условиях сильнокислой среды — фульваты железа и алюминия. В верхних горизонтах почв водорастворимые органические соединения обычно составляют основную массу веществ почвенного раствора.

Из минеральных веществ наиболее обычны простые соли следующих катионов и анионов: Са2+, Mg2+, Na+, К+, NH4+ (в некоторых почвах Fe2+), НСО", С03", С S042-, Si042~ и коллоидно-растворимые гидроксиды Si, Fe, Al, Mn.

Между общей концентрацией солей в растворах и соотношением отдельных ионов наблюдается определенная зависимость. В слабо концентрированных растворах преобладают двууглекислые соли кальция. По мере повышения концентрации растворов происходит накопление сернокислых и хлористых солей магния и натрия.

Такое изменение состава растворов связано с различной степенью растворимости солей: при увеличении концентрации в первую очередь начинает выпадать углекислый кальций, затем гипс, в то время как хорошо растворимые сернокислый магний, сернокислый натрий и в особенности хлористый магний и хлористый натрий в растворе относительно и абсолютно накапливаются.

В почвенной влаге присутствуют растворенные газы: кислород, углекислота и др. Дождевые и снеговые воды, просачивающиеся в почву, богаты кислородом. Если почва не переувлажнена и хорошо аэрируется, почвенный раствор содержит достаточно растворенного кислорода — более 50 % от полного насыщения влаги кислородом при данной температуре. В переувлажненных почвах, особенно с водозастойным режимом, содержание кислорода в почвенной влаге понижается до 30—10 % и ниже. В этом случае кислорода не хватает. Для нормального развития растений.

В зависимости от состава растворенных веществ и характера взаимодействия его с твердой фазой почв реакция может быть кислой, Щелочной или нейтральной.

Кислая реакция почвенного раствора обусловлена растворенной Угольной кислотой, водорастворимыми органическими кислотами, поступающими в раствор при разложении органических остатков (например, масляной, щавелевой и др.), а также водорастворимыми фракциями фульвокислот.

Щелочная реакция обусловлена присутствием в растворе солей сильных оснований и слабых кислот, которые подвергаются гидролитическому расщеплению, — это углекислые соли щелочей и щелочных земель (NaHCО3, Са(НСОэ)2 и др.) и кремнекислоты.

Различают следующие виды кислотности и щелочности почвенных растворов.

Общая кислотность и общая щелочность — это все количество кислот или щелочей в растворе независимо от того, находятся ли они в виде недиссоциированных молекул или в ионном состоянии. Определяются общие кислотность и щелочность непосредственным титрованием почвенного раствора щелочью или кислотой.

Актуальная кислотность, или щелочность почв, связана с присутствием в растворе диссоциированных ионов Н+ и ОН". Она определяется электрометрически или колориметрически и обозначается величиной рН (отрицательный логарифм концентрации водородных ионов). По закону действующих масс произведение концентрации диссоциированных ионов и недиссоциированной части воды, выраженное в грамм-молях на 1 л воды, представляет постоянную величину и называется константой диссоциации. Так как для воды степень диссоциации чрезвычайно мала, концентрацию недиссоциированной части Н20 принимают за единицу. Поэтому [Н+] - [ОН-] = К. При 22 оС для чистой воды К = 10-14. Так как количество диссоциированных ионов [Н+] и [ОН-] для воды одинаково, то 10-14 = [Н+]2. Отсюда [Н+] равно корню квадратный из 10-14 = 10-7. Если прологарифмировать эту величину и взять ее с отрицательным знаком, значение рН для чистой воды равно семи, что говорит о нейтральной реакции, т. е. одинаковом содержании в растворе и водородных и гидроксильных ионов.

При увеличении концентрации водородных ионов значения рН понижаются, а при уменьшении концентрации — повышаются. Значения рН ниже семи указывают на кислую реакцию почвенного раствора, а выше семи — на его щелочную реакцию. В почвах значения рН колеблются в следующих пределах:

Сильнокислые почвы 3,0—4,5

Нейтральные почвы 6,5—7,0

Кислые почвы 4,5—5,5

Щелочные почвы 7,5—8,5

Слабокислые почвы 5,5—6,5

Сильнощелочные почвы ... 8,5 и выше

3. Кроме общей и актуальной кислотности почв различают еще обменную и гидролитическую кислотность почв (см. гл. 9).

Для развития микробиологических процессов и роста культурных растений реакция почвенных растворов имеет важное значение. Многие микроорганизмы наиболее хорошо развиваются при реакции почвенного раствора, близкой к нейтральной. Большинство культурных растений также чувствуют себя лучше в нейтральных почвах и лишь некоторые из них (например, чайный куст) предпочитают кислые почвы.

Реакцию почвенного раствора можно изменить в наиболее благоприятную сторону, внося различные минеральные вещества. Так, для уничтожения кислой реакции в почвы вносят известь, а для уменьшения щелочности — промышленные отходы, содержащие серу (подвергаясь в почвах воздействию сульфуризирующих бактерий, она превращается в серную кислоту) или чаще физиологически кислые удобрения: суперфосфат, сернокислый аммоний и нитрат аммония.

Внесением различных минеральных и органоминеральных удобрений в почвенных растворах регулируется также состав веществ, в результате чего достигаются максимально благоприятные условия для роста и развития растений. Почвы с высокой концентрацией солей в почвенном растворе (солончаки и солончаковатые почвы) подвергаются промывкам с целью удаления вредного для растений избытка солей и понижения осмотического давления почвенного раствора.