- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Гумус почвы. Состав и свойства

Гумус почвы — это сложный комплекс органических соединений, в состав которого входят две главные группы веществ: 1) неспецифические органические соединения индивидуальной природы, встречающиеся не только в почвах, но и в других объектах (тканях растений, животных); 2) специфические для почв комплексы органических соединений сложного строения — это собственно гумусовые вещества.

1. Индивидуальные органические вещества поступают в почвы при разложении органических остатков и как продукты метаболизма микроорганизмов. Многие из них водорастворимы и выщелачиваются уже на первых стадиях разложения. Это входящие в растительные клетки сахара, многие простые органические кислоты, растворимые полифенолы. Другие освобождаются или вновь образуются в последующих стадиях разложения. К ним относятся многочисленные алифатические кислоты, аминокислоты, протеины, углеводы, феноль- ные соединения и органические фосфаты.

Вещества индивидуальной природы составляют небольшую долю от общего содержания в почве органических веществ, не превышающую 10—15 %. Однако их роль в почвообразовании весьма значительна: они активно участвуют в процессах внутрипочвенного выветривания минералов, в образовании органо-минеральных комплексов, в том числе внутрикомплексных (хелатных) органо-минеральных соединений с железом, марганцем, алюминием. Многие из них являются хорошими структурообразователями. Они обладают физиологической активностью. Даже ничтожные количества некоторых из этих веществ влияют на растения, оказывая положительное или, наоборот, угнетающее действие на их рост и развитие.

2. Группа специфических гумусовых веществ составляет 85—90 % общего количества органического вещества в почве.

Гумусовые вещества представляют собой системы высокомолекулярных азотсодержащих органических соединений циклического строения и кислотной природы. Вследствие кислотных свойств гумусовые вещества реагируют с минеральной частью почвы и образуют органо-минеральные комплексы, часть которых весьма устойчива и прочно закрепляется в почвах.

В состав собственно гумусовых веществ входят две основные группы: 1) группа темноокрашенных гуминовых кислот, в пределах которой выделяются собственно гуминовые кислоты (серые), уль- миновые кислоты (бурые) и растворимые в спирте (в отличие от остальных) гиматомелановые кислоты; 2) группа желтоокрашенных фульвокислот.

Некоторые исследователи выделяют в самостоятельную третью группу гумины. Это комплекс гуминовых и фульвокислот, прочно связанных с минеральной алюмосиликатной частью почвы. В большинстве случаев гумины не выделяются в особую группу гумусовых веществ; при анализе гумуса они обычно рассматриваются как «не- гидролизуемый», или «нерастворимый», остаток.

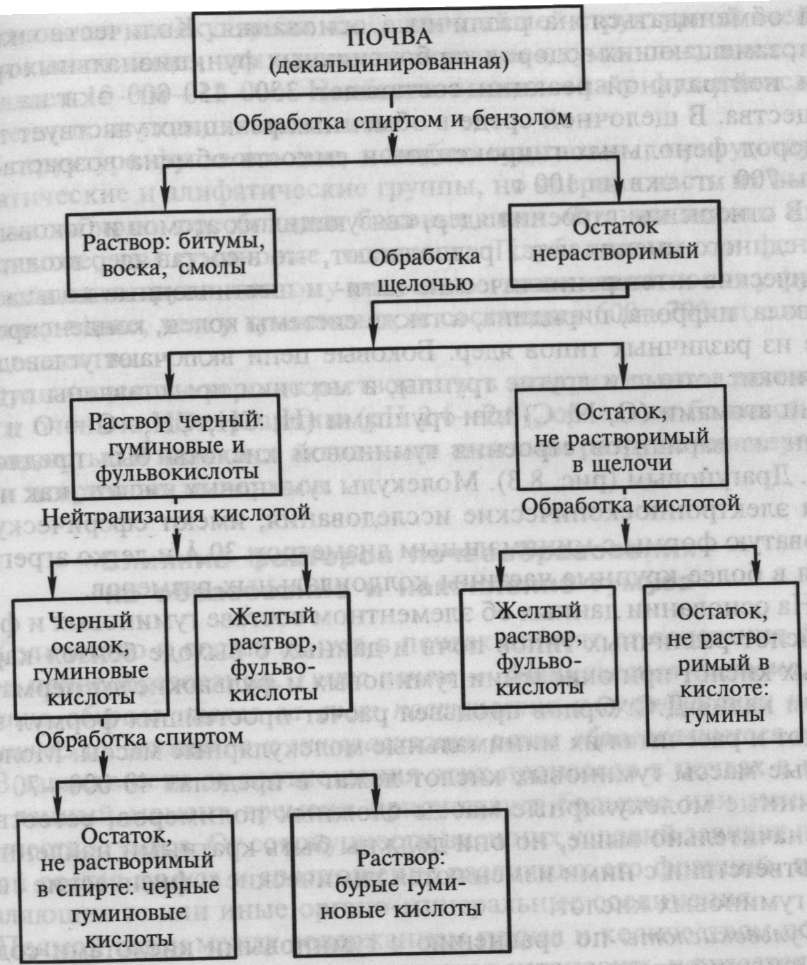

Разделение гумусовых веществ на группы и подгруппы производится на основании различий их элементного состава, физических и химических свойств, проявляющихся в степени растворимости в щелочах, кислотах и спирте (рис. 8.2).

Гуминовые кислоты имеют темный цвет (от темно-бурого до темно-коричневого), они растворяются в едких щелочах и водных растворах аммиака, осаждаются из щелочных растворов кислотами в виде аморфного хлопьевидного осадка.

Элементный состав гуминовых кислот несколько варьирует в различных почвах в следующих пределах (%): С — 52—62; Н — 3—4,5; N - 3,5-4,5; О - 32-39; C/N - 14-19; С/Н - 10-22; О/Н - 8-10,5.

Содержание и соотношение элементов изменяются в зависимости от химического состава органических остатков и условий гумификации. В гуминовых кислотах лесных почв (подзолистых, серых лесных, буроземов, красноземов) содержание углерода несколько ниже, а кислорода — выше, чем в гуминовых кислотах степных почв (черноземов, каштановых, где содержание углерода повышается, а кислорода — падает).

Рис. 8.2. Схема основной обработки почвы при выделении различных групп органических веществ

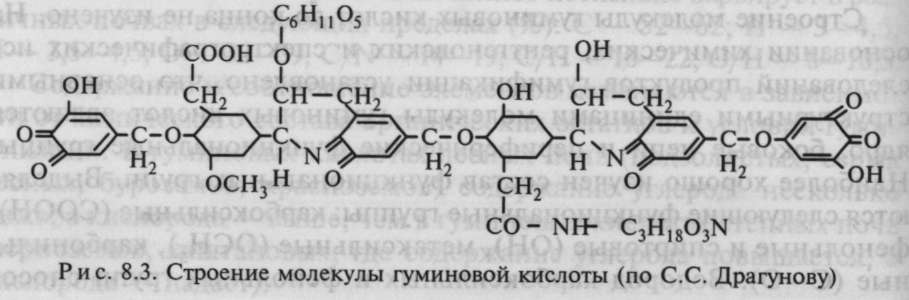

Строение молекулы гуминовых кислот до конца не изучено. На основании химических, рентгеновских и спектрографических исследований продуктов гумификации установлено, что основными структурными единицами молекулы гуминовых кислот являются ядро, боковые цепи и периферические функциональные группы. Наиболее хорошо изучен состав функциональных групп. Выделяются следующие функциональные группы: карбоксильные (СООН), фенольные и спиртовые (ОН), метаксильные (ОСН3), карбонильные (С—О). Водород карбоксильных и фенольных групп способен обмениваться на различные основания. Количество катионов, замещающих водород карбоксильных функциональных групп, при нейтральной реакции составляет 350—450 мг • экв на 100 г вещества. В щелочной среде в обменных реакциях участвует также водород фенольных гидроксидов и емкость обмена возрастает до 600—700 мг • экв на 100 г.

В отношении строения ядер, связующих их атомов и боковых цепей единого мнения нет. Предполагают, что в состав ядер входят ароматические и гетероциклические пяти- и шестичленные кольца типа бензола, пиррола, пиридина, а также системы колец, конденсированные из различных типов ядер. Боковые цепи включают углеводные, аминокислотные и другие группы, а мостики представлены отдельными атомами (О, N, С) или группами (Н, СН, СН2—С = О и др.). Один из вариантов строения гуминовой кислоты был предложен С.С. Драгуновым (рис. 8.3). Молекулы гуминовых кислот, как показали электронноскопические исследования, имеют сферическую и угловатую формы с минимальным диаметром 30 А и легко агрегируются в более крупные частицы коллоидальных размеров.

На основании данных об элементном составе гуминовых и фуль- вокислот различных типов почв и данных о выходе бензол-карбо- новых кислот при окислении гуминовых и фульвокислот перманга- натом калия Д.С. Орлов произвел расчет простейших формул этих кислот и рассчитал их минимальные молекулярные массы. Молекулярные массы гуминовых кислот лежат в пределах 40 000—70 000. Истинные молекулярные массы сложных полимеров, естественно, значительно выше, но они должны быть кратными найденным. В соответствии с ними изменяются химические и физические свойства гуминовых кислот.

Фульвокислоты по сравнению с гуминовыми кислотами содержат меньший процент углерода и азота и более высокий — водорода и кислорода. Элементный состав фульвокислот варьирует в следующих пределах (%): С — 40—52, Н — 4—6, О — 40—48, N — 2—6.

Минимальная молекулярная масса простейшей структурной ячейки фульвокислот выше, чем элементарных ячеек гуминовых кислот, и составляет 10 000—12 000. Наиболее высока она у фульвокислот, выделенных из подзолистых почв.

В структуре фульвокислот, подобно гуминовым, присутствуют ароматические и алифатические группы, но ядерная часть их выражена менее ярко, преобладают боковые цепи. Фульвокислоты имеют большее, чем гуминовые, количество карбоксильных и фенол- гидроксильных групп, поэтому емкость поглощения катионов у фульвокислот выше, чем у гуминовых, и составляет 600—700 мг-экв на 100 г вещества.

Фульвокислоты хорошо растворимы в воде; их водные растворы имеют очень кислую реакцию (рН 2,6—2,8), обладают большой агрессивностью и являются активными агентами разрушения первичных и вторичных минералов.