- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

Доля физической глины (частиц < 0,01 мм), % |

|

||

Лесные |

Степные |

Солончаковые |

Основное название |

почвы |

ПОЧВЫ |

ПОЧВЫ |

|

0-5 |

0-5 |

0-5 |

Песок рыхлый |

5-10 |

5-10 |

5-10 |

Песок связный |

10-20 |

10-20 |

10-20 |

Супесь |

20-30 |

20-30 |

15-20 |

Суглинок легкий |

|

|

|

|

30-40 |

30-45 |

20-30 |

Суглинок средний |

|

|

|

|

40-50 |

45-60 |

30-40 |

Суглинок тяжелый |

|

|

|

|

50-65 |

60-75 |

40-50 |

Глина легкая |

|

|

|

|

65-80 |

75-85 |

50-65 |

Глина средняя |

80 |

85 |

65 |

Глина тяжелая |

По соотношению физического песка и физической глины образец относится к тяжелому суглинку. Из других фракций преобладают: мелкий песок — Y1 % и крупная пыль — 25 %. Поэтому полное название гранулометрического состава образца — тяжелый крупно - пылевато-мелкопесчанистый суглинок.

Если в почве или почвообразующей породе имеется фракция крупнозема (частицы с диаметром >3 мм), учитывается процентное содержание этой фракции в общей массе и характеризуется степень скелетности или каменистости согласно приведенным ниже градациям (по Н.А. Качинскому) (табл. 7.5).

Таблица 7.4

Гранулометрический состав почвы

Размер фракций, мм |

Название фракции |

Содержание, % |

1-0,25 |

Песок средний |

3 |

0,25-0,05 |

Песок мелкий |

27 |

0,05-0,01 |

Пыль крупная |

25 |

1-0,01 |

Физический песок |

55 |

0,01-0,005 |

Пыль средняя |

15 |

0,005 -0,001 |

Пыль мелкая |

20 |

< 0,001 |

Ил |

10 |

0,01-0,001 |

Физическая глина |

45 |

Таблица 7.5

Степень каменистости почвы

Содержание фракции < 3 мм, % |

Степень каменистости |

<0,5 |

Некаменистые |

|

|

0,5-5,0 |

Слабокаменистые |

5-10 |

Среднекаменистые |

|

|

> 10 |

Сильнокаменистые |

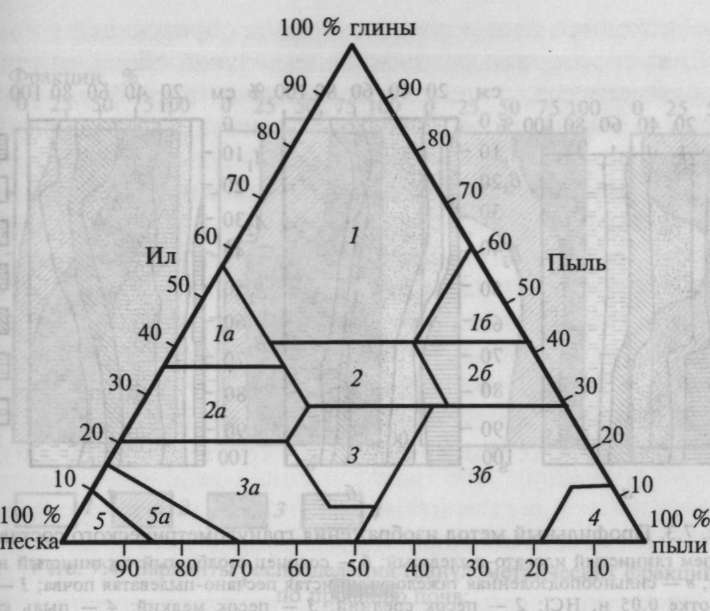

Для графического определения соотношения фракций в различных по гранулометрическому составу породах и почвах используют диаграмму в форме треугольника, на стенках которого показано содержание (от 1 до 100 %) ила, пыли и песка. При пересечении координат, проведенных параллельно сторонам треугольника, внутри него обособляются поля с тем или иным соотношением этих фракций.

На рис. 7.2 показаны соотношения фракций ила, песка и пыли, принятые в США и странах Западной Европы для определения принадлежности почв к той или иной по гранулометрическому составу классификационной группе.

В таблицах гранулометрических анализов обычно приводятся данные содержания фракций во всех горизонтах почв и в почвооб-

Рис. 7.2. Диаграмма гранулометрического состава: / — глина; 1а — опесчаненная глина; 16 — пылеватая глина; 2 — тяжелый суглинок; 2а — опес- чаненный тяжелый суглинок; 26 — пылеватый тяжелый суглинок; 3 — средний суглинок; За — легкий (опесчаненный) суглинок; 36 — пылеватый суглинок; 4 — пыль; 5 — песок; 5а — супесь

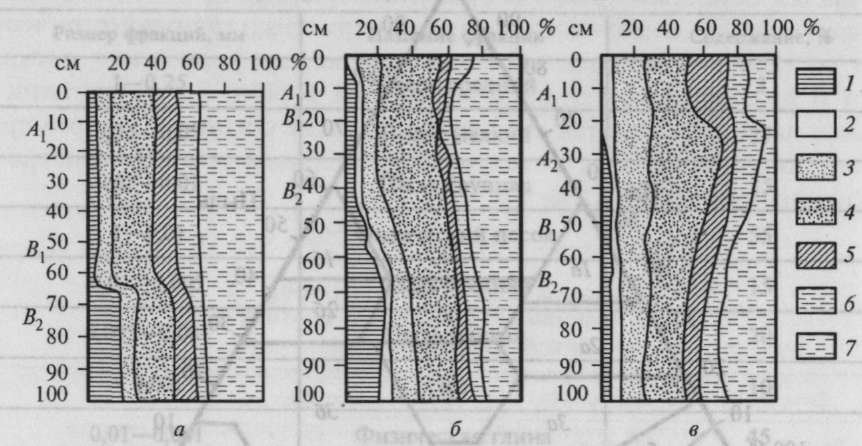

разующей породе. При рассмотрении данных необходимо прежде всего определить гранулометрический состав каждого горизонта, а затем проанализировать, изменяется ли гранулометрический состав почв по генетическим горизонтам и отношению к породе. Если эти изменения наблюдаются, то уточнить, за счет увеличения (или уменьшения) содержания каких гранулометрических фракций они происходят. Для этого полезно представить данные гранулометрических анализов в графической форме, как это показано на рис. 7.3.

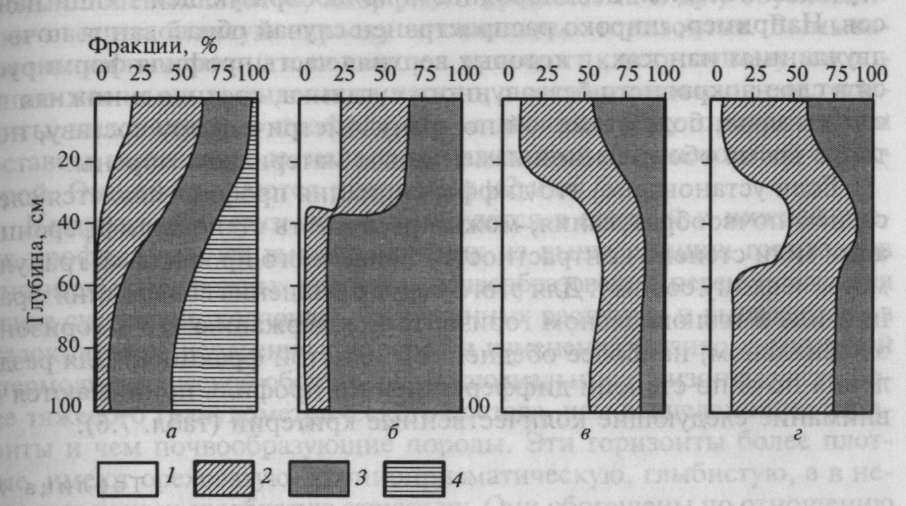

Возможны следующие варианты изменений гранулометрического состава по профилю почв.

1. Верхняя часть профиля наиболее обогащена илистыми и тон- копылеватыми частицами и содержит небольшое количество круп- нозема. Вниз по профилю к почвообразующей породе содержание тонких фракций уменьшается, а крупнопылеватых и песчаных постепенно увеличивается, возрастает также степень каменистости. Подобный ход распределения механических фракций весьма типичен для почв, формирующихся на маломощном элювии плотных осадочных или изверженных пород, и является следствием

Рис. 7.3. Профильный метод изображения гранулометрического состава: а — чернозем глинистый иловато-пылеватый; В — солонец столбчатый суглинистый иловато- пылеватый; в — сильнооподзоленная тяжелосуглинистая песчано-пылеватая почва; 1 — потеря при обработке 0,05 н. НС1; 2 — песок средний; 3 — песок мелкий; 4 — пыль крупная; 5 — пыль средняя; 6 — пыль мелкая; 7 — ил

процессов выветривания и почвообразования, протекающих наиболее интенсивно в верхнем, биохимически активном горизонте (рис. 7.4, а).

Верхняя часть профиля имеет более тяжелый гранулометрический состав, чем нижняя его часть или чем подстилающая порода, но в отличие от предыдущего случая граница между частями профиля, имеющими существенно различный гранулометрический состав, очень резкая. В этом случае весьма вероятно формирование почвенного профиля в пределах первоначально неоднородной по гранулометрическому составу толщи. В качестве примера можно назвать случай, когда почва формируется на озерных или аллювиальных супесях или суглинках или на покровных суглинках, подстилаемых песками (рис. 7.4, б).

3. Верхняя часть профиля резко обеднена илистой фракцией, в средней части профиля наблюдается увеличение содержания последней, а в почвообразующей породе ее содержание или несколько уменьшается, или остается постоянным (рис. 7.4, в). Причины подобного хода распределения ила могут быть различны: а) первоначально неоднородный гранулометрический состав наносов, захваченных почвообразованием, с чередованием слоев более легкого и более тяжелого гранулометрического состава; б) вынос илистой фракции из верхних элювиальных горизонтов и накопление ее в горизонте иллювиальном (рис. 7.4, г). В данном случае

Рис. 7.4. Варианты распределения гранулометрических фракций по профилю почв: I — илистая; 2— пылеватая; 3 — песчаная; 4— крупнозем

профиля по механическому составу обязана самому процессу почвообразования; в) более интенсивное выветривание первичных минералов и образование глинистых минералов преимущественно в средней части почвенного профиля по сравнению с верхними горизонтами и почвообразующей породой.

Часто на основании данных гранулометрических анализов не удается до конца решить, какова причина дифференциации профиля. Для этого приходится сопоставлять данные гранулометрических анализов с анализами минералогического и химического составов и микроморфологией генетических горизонтов почв. Однако некоторые выводы все же возможно сделать, произведя соответствующие пересчеты результатов гранулометрических анализов.

Для установления степени однородности исходного гранулометрического состава измененной почвообразованием толщи вычисляется соотношение между количеством гравелистой, крупно- средне- и мелкопесчаной фракций, а также между суммой песчаных частиц и количеством крупнопылеватой фракции по горизонтам. Если соотношение между названными (наименее измененными в процессе почвообразования) фракциями по профилю почвы остается примерно постоянным, можно предполагать исходную однородность гранулометрического состава и оглинение средней части профиля связывать с почвообразующими процессами. Если же соотношения между крупными фракциями сильно варьируют, весьма вероятна исходная неоднородность почвообразующей толщи наносов. Например, широко распространен случай образования почв на двучленных наносах, в которых верхняя часть профиля формируется в слое покровного безвалунного суглинка, средняя и нижняя части в толще, более тяжелой по гранулометрическому составу, но в то же время обогащенной каменистым материалом морены.

Если установлено, что дифференциация профиля является следствием почвообразования, можно рассчитать степень дифференциации (или степень контрастности) почвенного профиля по гранулометрическому составу. Для этого берут отношение содержания фракции ила в иллювиальном горизонте к содержанию его в горизонте элювиальном, наиболее обедненном илистой фракцией. Для разделения почв по степени дифференциации профиля принимаются во внимание следующие количественные критерии (табл. 7.6):

Таблица 7.6