- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

Обломки плотных пород и минералы, образующие твердую фазу почв, различаются не только по типу кристаллической структуры и химическому составу, но и по размерам. В почвообразующих породах и почвах могут присутствовать обломки плотных пород, размеры которых измеряются сантиметрами и даже десятками сантиметров (так называемый скелет почвы). Размеры отдельных зерен первичных минералов лежат в пределах от 1,00 до 0,01 мм, хотя весьма часто диаметр некоторых зерен кварца, полевых шпатов и других минералов превышает 1 мм. Размеры частиц различных слюдистых минералов (серицита, гидрослюд и др.) обычно колеблются от 0,01 до 0,001 мм. Наиболее распространенные глинистые минералы еще более дисперсны, размеры их частиц — 0,005—0,0001 мм. И наконец, в почвах присутствуют коллоидно-дисперсные минеральные и органические вещества, диаметр частиц которых обычно меньше 0,0001 мм.

Преобладание частиц того или иного размера в почвообразующих породах и почвах определяет в значительной мере многие физические свойства почвенной массы.

Процентное содержание в почве частиц различного размера и их соотношение называется гранулометрическим (или механическим) составом почв. Когда говорят о соотношении частиц различного размера, имеют в виду группы частиц, диаметр которых лежит в определенных пределах. Каждая из таких групп называется гранулометрической (механической) фракцией (табл. 7.1).

В основу разделения гранулометрических фракций положены различия главным образом в водно-физических свойствах. Так, каменистая часть почвы или почвенный скелет почти не обладает способностью удерживать влагу, просачивающуюся в почву, а также поднимать ее вверх, например, от уровня грунтовых вод по капиллярам. Песок (3,0—0,05 мм) имеет лишь очень слабую водоудерживающую и водоподъемную способность. Напротив, пыль (0,05—0,001 мм) очень хорошо удерживает воду и обладает хорошей водоподъемной способностью. В пылеватых почвах вода по капиллярам может подниматься вверх на 4—5 м от уровня фунтовых вод. Ил (<0,001 мм) имеет плохую водопроницаемость и меньшую, чем у пылеватых ча-

Таблица 7.1

Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

-

Размер гранулометрических элементов

Название гранулометрических элементов

>3

Каменистая часть почв

3-1 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01

Песок крупный Песок средний Песок мелкий Пыль крупная

физический песок

0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 < 0,0001

Пыль средняя Пыль мелкая

„ физическая глина Ил

Коллоиды

стиц, водоподъемную способность. В последнем случае капиллярные промежутки между частицами очень малы, а при увлажнении они еще более уменьшаются за счет образования вокруг каждой частицы пленки воды, удерживаемой силами молекулярного притяжения. Во влажном состоянии фракция ила сильно набухает, а при высыхании — сжимается.

Таким образом, названные четыре фракции — каменистая часть почв, песок, пыль и ил — помимо того, что они обычно отличаются друг от друга по минералогическому составу, различны также и по физическим свойствам.

В большинстве стран мира, согласно Международной шкале, принятой еще в 1926 г., почвоведы пользуются несколько иными градациями размеров частиц при выделении гранулометрических фракций. Граница между крупно- и мелкоземом проводится по размеру частиц 2 мм. К фракции песка, который подразделяется на крупный, средний и мелкий, относятся частицы размером 2—0,074 мм, к фракции пыли — частицы, размеры которых лежат в пределах 0,074-0,002 мм.

В большинстве стран мира в соответствии с международным соглашением при выделении фракций действует следующая шкала размеров гранулометрических элементов: крупнозем (гравелис- тая и каменистая часть почвенной массы) > 2 мм, мелкозем < 2 мм. В мелкоземе выделяются фракции: песка крупного и среднего — 2—0,2 мм, мелкого — 0,2—0,074 мм, пыли — 0,074—0,002 мм, глины (ила) — <0,002 мм.

Существуют различные методы гранулометрического анализа рыхлых отложений и почв, причем, поскольку в состав почв могут входить и крупные и мелкие частицы, способы их разделения также несколько различны.

Перед производством анализа образцы почвы растираются в ступке резиновым пестиком, чтобы разрушить агрегаты. Крупные фракции — каменистая часть и крупный песок — обычно разделяются на ситах с отверстиями 0,25; 1; 2; 5; 7 и 10 мм. Разделение частиц, диаметр которых меньше 1 мм, производится обычно методом гидравлического анализа или отмучивания. При таком анализе образцы почв, пропущенные через сито с отверстиями диаметром в 1 мм, взмучиваются в воде. При спокойном отстаивании частицы начинают оседать на дно с различной скоростью.

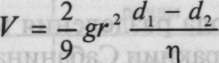

Зависимость между радиусом частиц и скоростью их падения выражается формулой Стокса

где V — скорость падения частиц, см/с; g — ускорение силы тяжести, равное 981 см/с; г — радиус частицы, см; dl — удельная масса частицы; d2 — удельная масса жидкости (воды), в которой ведется анализ; г| — вязкость жидкости.

Исходя из этой формулы были рассчитаны скорости падения частиц различного диаметра, которыми и пользуются при проведении анализа (табл. 7.2).

Таблица 7.2

Результаты вычисления размеров частиц по формуле Стокса и эмпирической шкале Фадеева—Вильямса—Сабанина

Скорость падения частиц, см/с |

Время падения 1 на см |

Диаметр частиц по Стоксу, мм |

Диаметр частиц по Фадееву— Вильямсу—Сабанину |

0,2 |

5 С |

0,05 |

0,05 |

0,02 |

50 с |

0,0156 |

0,01 |

0,00046 |

|

0,0023 |

0,005 |

|

|

||

0,00011 |

|

|

|

2 ч 24 мин |

0,0012 |

0,001 |

Чтобы выделить частицы определенного диаметра, рассчитывают количество времени, необходимое, чтобы столб жидкости определенной толщины освободился от частиц с большим диаметром.

Д, мкЗ 2,4 1,7 10,7 0 lg Д Д, мм 1 0,25 0,05 0,010,005 0,0010

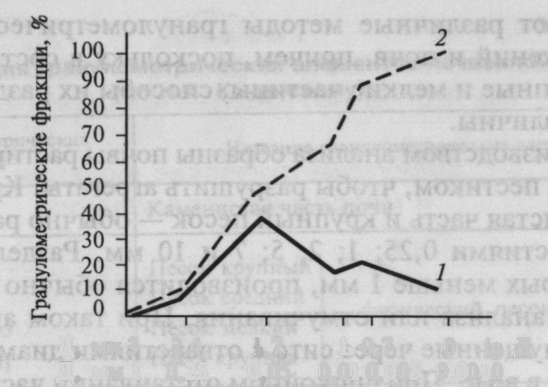

Рис. 7.1. Изображение результатов гранулометрического анализа дерново-подзолистой легкосуглинистой иловато-пылеватой почвы; пахотный горизонт (по Н.А. Качинскому): 1 — дифференциальная; 2 — кумулятивная кривые

Применяются два метода разделения механических фракций:

а) метод отмучивания фракции Сабанина, применяющийся обычно для анализа песчаных пород и почв и выделения отдельных фракций для дальнейшего минералогического или химического анализов;

б) метод пипетки в модификации Качинского, используемый для почв, богатых пылеватыми и илистыми частицами (и в случае если не требуется выделения чистых фракций).

В настоящее время используются более совершенные методы определения гранулометрического состава, например лазерные анализаторы размеров частиц.

Гранулометрический состав отдельного образца почвы можно изобразить графически в виде дифференциальной кривой, откладывая по оси абсцисс логарифмы диаметров гранулометрических фракций, а по оси ординат — их процентное содержание (рис. 7.1).

Классификация пород и почв по гранулометрическому составу

Для классификации пород и почв по гранулометрическому составу названные ранее фракции объединяются в более крупные группы. Сумма фракций, размеры частиц которых меньше 0,01 мм, называется физической глиной; все фракции, размеры которых находятся в пределах от 0,01 до 1 мм, относятся к физическому песку- Соотношение между физическим песком и физической глиной является главным критерием для классификации почв и пород по гранулометрическому составу.

На основании количественных показателей, приведенных в табл. 7.3, дается основное название гранулометрического состава почвы или породы. Для дополнительной характеристики гранулометрического состава учитывается соотношение между фракциями песка, пыли и ила, размеры которых приведены в табл. 7.1. В дополнительное название вводятся две преобладающие фракции. Например, имеется образец почвы со следующим содержанием гранулометрических фракций (табл. 7.4).

Таблица 7.3