- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения

- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи

- •Часть I факторы и сущность почвообразования

- •Глава 1

- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования

- •Главные горные породы магматического происхождения

- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании

- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования

- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)

- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе

- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования

- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования

- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании

- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования

- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)

- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)

- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования

- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система

- •Морфологические признаки почв

- •Аналитические исследования почв

- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы

- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв

- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород

- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)

- •Минеральный и химический состав осадочных пород

- •Главные типы осадочных пород

- •Устойчивость минералов к процессам выветривания

- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения

- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)

- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)

- •Гранулометрический состав почвы

- •Разделение почв по степени дифференциации профиля

- •Минеральные почвенные горизонты

- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав

- •Процессы гумификации

- •Гумус почвы. Состав и свойства

- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса

- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах

- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв

- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •Физическая адсорбция

- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов

- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований

- •Почвенный поглощающий комплекс

- •Величина емкости обмена глинистых минералов

- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований

- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы

- •Категории, формы и виды почвенной влаги

- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха

- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела

- •Факторы структурообразования

- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв

- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)

- •Физико-механические свойства почв

- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира

- •Глава 14

- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование

- •Таксономические единицы и критерии выделения почв

- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях

- •Дерновые арктотундровые почвы

- •Тундровые глеевые почвы

- •Дерновые субарктические почвы

- •Болотные почвы

- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей

- •Подбуры

- •Подзолы

- •Подзолистые почвы

- •Буроземы (или бурые лесные почвы)

- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы

- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы

- •Дерново-карбонатные почвы

- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей

- •Серые лесные почвы

- •Черноземы

- •Каштановые почвы

- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди

- •Солончаки

- •Типы засоления почв по соотношению ионов

- •Солонцы

- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь

- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы

- •Сероземы

- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)

- •Такыры и такыровидные почвы

- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей

- •Коричневые и красно-коричневые почвы

- •Серо-коричневые почвы

- •Слитоземы (вертисоли)

- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей

- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова

- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв

- •Биоклиматическая зональность почв

- •Литогенная дифференциация почвенного покрова

- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв

- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)

- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова

- •Глава 23 структуры почвенного покрова

- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова

- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)

- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв

- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв

- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии

- •Почвенный покров Северной Америки

- •Почвенный покров Центральной Америки

- •Почвенный покров Южной Америки

- •Почвенный покров Африки

- •Почвенный покров Австралии

- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов

- •Глава 25

- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов

- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения

- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)

- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии

- •Литература

- •Оглавление

Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений

В теплых и влажных областях Земли при слаборасчлененном рельефе химическое выветривание опережает физическое разрушение пород и снос рыхлого материала; в этих условиях поверхность горных пород одевается мощной глинистой корой выветривания.

Так, если во влажных субтропиках Аджарии проехать или еще лучше пройти пешком по шоссе от Чаквы до Зеленого мыса и далее до Батуми, то в местах, где дорога проходит в глубоких выемках, высокие 10—20 м вертикальные стенки имеют красный, оранжевый и охристый цвета. Если смотреть издали, кажется, что это массивные пестроокрашенные горные породы. Хорошо видна свойственная массивным породам текстура (общее строение), отчетливо выступают диаклазы — плоскости скольжения относительно друг друга блоков массивной породы при тектонических движениях. Но если подойти поближе, можно легко убедиться, что это не каменный, а глинистый материал. Хотя он и сохранил структуру исходной породы, но, как масло, режется ножом или лопатой. Лишь в наиболее глубоких выемках и в береговых обрывах рек видно, как эта красно- цветная глина постепенно сменяется сначала сильно измененными, а затем плотными и свежими диабазовыми порфиритами — вулканическими породами, имеющими здесь широкое распространение. Время образования подобной мощной глинистой коры выветривания очень велико и составляет сотни тысяч и миллионы лет, в течение которых вода и растворенные в ней углекислота, кислород и органические кислоты — продукты жизни и разложения организмов — коренным образом изменяют минералогический, химический состав и физические свойства исходной породы.

Из коры выветривания в процессе распада первичных минералов и образования вторичных вымываются легкорастворимые продукты выветривания; в первую очередь выносятся различные простые соли — хлориды, сульфаты и карбонаты натрия, затем сульфаты и карбонаты кальция и магния, вслед за ними выносится и некоторая часть кремнезема. На месте остаются малоподвижные оксиды железа (кроваво-красный гематит, охристый лимонит и др.), оксиды алюминия и в их числе наиболее широко известный боксит, а также часть кремнезема, связанного с алюминием во вторичный очень устойчивый глинистый минерал — каолинит.

Коры выветривания, обогащенные оксидами железа и алюминия, называются ферраллитными, менее обогащенные алюминием — ферсиаллитными. Если рельеф расчленен слабо, а осадков выпадает много, просачивающиеся сверху в выветрелую толщу воды временами застаиваются, аэрация ухудшается и в нижней переувлажненной части коры выветривания создается восстановительный режим: окисное железо переходит в закисное, красный цвет исчезает, появляется сизовато-голубой; этот процесс и его внешнее проявление называется оглеением. Соединения закисного железа в отличие от окисного хорошо растворимы и поэтому с общим потоком воды выносятся из оглеенного горизонта; на месте остается белый каолинит. Подобные отбеленные горизонты достигают большой мощности и лишь у поверхности, где аэрация улучшается, сменяются пестроокрашенной, а затем кирпично-красной, хорошо окисленной зоной.

Поток грунтовых вод, обогащенных закисным железом, приближается в депрессиях рельефа и речных долинах к поверхности и попадает в условия более хорошей аэрации; при наличии кислорода закисное железо снова переходит в окисное, теряет подвижность и выпадает в осадок. Вблизи поверхности в почвах и в рыхлых наносах образуются ожелезненные прослои, часто состоящие из слившихся друг с другом плотных округлых железистых конкреций. Мощность таких ожелезненных прослоев достигает 1 — 1,5 м. Эти образования получили название латеритов (от лат. later — кирпич). Если в результате эрозии (смыва) верхних горизонтов почв подобные латеритные прослои оказываются на поверхности и просыхают, то они превращаются в массивный непробиваемый железистый панцирь, предохраняющий поверхность от дальнейшего размыва. Поэтому часто латеритные панцири, бронирующие рельеф, оказываются не в депрессиях (где они первоначально образовались), а на плоских вершинах останцов, уцелевших от размывающей деятельности вод. Латеритные панцири, так же как и ферраллитные коры выветривания с отбеленными каолинитовыми горизонтами, широко распространены на древних пенепленизированных равнинах тропической Африки, Австралии, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

Древние ферраллитные и ферсиаллитные коры можно встретить не только во влажных тропиках и субтропиках на древних элементах рельефа. Так, мощные древние коры выветривания распространены вдоль всего восточного подножия Урала, на равнинах Центрального Казахстана, в Забайкалье, на Дальнем Востоке и в других местах, где сохранились древние денудационные равнины, не покрывавшиеся в последние геологические эпохи морем и потому сохранившие на своей поверхности эти реликты влажного и жаркого климата, господствовавшего здесь в далекие геологические времена — около 180 млн лет назад, в конце триасового и начале юрского периодов.

Древние коры выветривания изучаются геологами и географами, так как с ними связан ряд полезных ископаемых и главным образом месторождения бокситов — ценного сырья для алюминиевой промышленности. Отбеленные древние коры выветривания, обогащенные каолинитом, служат сырьем для фарфоровой промышленности; местами в Африке латеритные панцири разрабатываются как железные руды.

Наряду с корами выветривания, имеющими широкое плошад- ное распространение, встречаются так называемые линейные коры выветривания. Они тянутся вдоль тектонических разломов — нарушений земной коры, по которым из глубин земли поднимаются горячие растворы, часто обогащенные тяжелыми металлами: медью, свинцом, никелем, кобальтом, цинком, железом и многими другими. При понижении температуры и давления сульфиды тяжелых металлов осаждаются — образуются гидротермальные месторождения. Породы вдоль разломов не только раздроблены при тектонических сдвигах, под воздействием термальных вод они изменены: первичные минералы, например полевые шпаты, замещаются вторичными — серицитом, гидрослюдами. Все это облегчает и ускоряет их дальнейшее выветривание и образование линейной коры.

Кроме того, если в пределах данного разлома имеются сульфидные месторождения и они вследствие тектоники или эрозии оказываются в зоне, куда проникают кислород и атмосферная влага, начинается процесс окисления, сопровождающийся образованием серной кислоты. Особенно много ее образуется при окислении пирита — сульфида железа.

Серная кислота — очень сильный реагент и производит исключительное разрушающее действие на окружающие породы: идет сернокислое выветривание. Многие рудные металлы — железо, цинк, медь, кадмий и другие — хорошо растворяются в серной кислоте и вместе с потоком кислых вод «рассеиваются» в зоне окисления сульфидных месторождений. Вокруг месторождения, находящегося часто глубоко от поверхности (на 50—100 м и более), создается ореол рассеяния рудных металлов; в пределах ореола кора выветривания, почвы, воды и растения обогащены рудными элементами по сравнению с обычным «фоновым» содержанием.

Геохимические поиски полезных ископаемых, широко применяющиеся в нашей стране и во всем мире, основаны на выявлении подобных геохимических аномалий.

Разработка методики геохимических поисков применительно к различным географическим и геологическим условиям и сами поисковые работы проводятся при активном участии географов — специалистов в области геохимии ландшафта.

Геохимия ландшафта — это отрасль географии, изучающая историю и закономерности рассеяния и концентрации химических элементов в ландшафтах, различных географических зонах (в тундре, тайге, степях, пустынях) и геоморфологических областях: молодые горы, древние горные сооружения, денудационные и аккумулятивные равнины.

При геохимических поисках на древних денудационных равнинах с сохранившимися древними площадными и линейными корами выветривания особое значение приобретает анализ геохимической истории ландшафта — основы для выбора наиболее эффективных и экономически выгодных в данных условиях конкретных методов опоискования.

Ранее были рассмотрены особенности кор выветривания, образующихся на древних элементах рельефа во влажных субтропиках и тропиках, а также в исключительной обстановке вблизи сульфидных месторождений.

Коры выветривания образуются и в других климатических об- становках, но их состав и мощность существенно иные.

Крупнейший российский ученый, основатель геохимии ландшафта академик Б.Б. Полынов теоретически обосновал и показал на ряде географических примеров стадийный характер развития коры выветривания, связанный с неравномерностью вымывания из нее растворимых продуктов выветривания. Он выделил четыре фазы развития коры выветривания: обломочную, обызвесткованную, кислую сиаллитную и аллитную.

В обломочной коре выветривания еще сохраняются все химические элементы, присутствующие в исходной горной породе, вторичных минералов практически нет.

Из обызвесткованной коры выветривания вынесены освобождающиеся при выветривании хлориды и сульфаты, но сохраняются карбонаты кальция. Для этого типа коры выветривания, широко распространенного в степях и пустынях, уже характерно образование ряда глинистых минералов, гидрослюд, иллита, а главное — присутствие кальцита-карбоната кальция, скопления которого в виде белых мучнистых конкреций, прожилок, корочек на поверхности щебня — характерный признак обызвесткованной коры выветривания. Обыз- весткованные коры широко распространены в степях Забайкалья, в степях и пустынях Казахстана и Средней Азии, в Армении и многих других местах.

Кислая сиаллитная кора выветривания в отличие от обызвесткованной распространена во влажном климате умеренных широт и на молодых элементах рельефа во влажных субтропиках и тропиках, преимущественно в лесной зоне. Сиаллитная остаточная кора оглинена, обогащена гидроксидами железа, но содержит еще много первичных минералов. Глинистые минералы представлены гидрослюдами, смектитом, хлоритом. Все легкорастворимые соли и карбонаты кальция из нее вымыты, поэтому она обеднена по сравнению с исходными породами не только хлором и натрием, но и кальцием.

Аллитная кора выветривания представляет наиболее зрелую стадию, в ней не сохранилось первичных минералов, они замещены каолинитом и гидроксидами железа и алюминия. До такой стадии выветривания породы доходят только во влажном климате субтропических и тропических поясов, где в тектонически спокойных областях процессы выветривания обгоняют денудацию.

Однако процессы размыва, сноса и переотложения рыхлых продуктов выветривания действуют повсеместно, хотя и с различной скоростью. Верхние горизонты коры выветривания и сформировавшихся на ней почв смываются, а в понижениях рельефа накапливаются различные континентальные отложения (делювий, аллювий и др.). В этих отложениях накапливается часть растворенных и вынесенных из коры выветривания химических соединений.

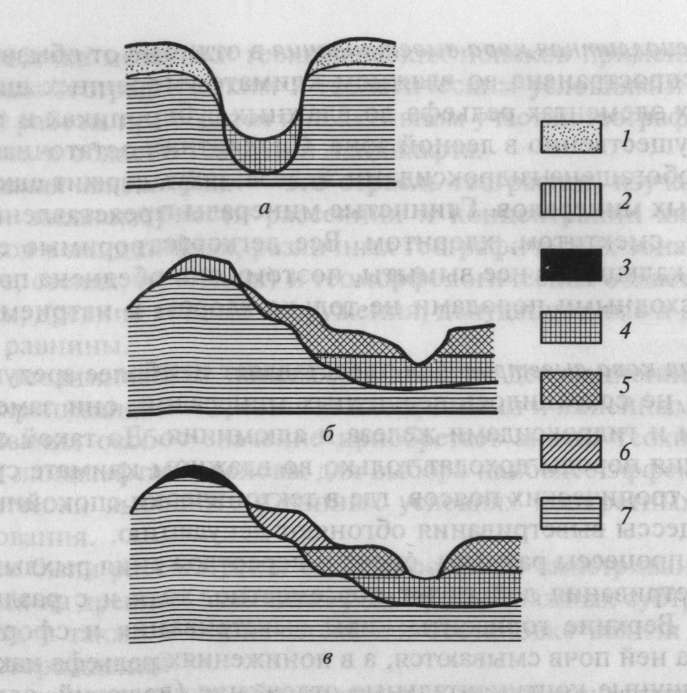

Вещества, которые вымываются из коры выветривания данного типа, накапливаются в рыхлых отложениях. Поэтому между элювиальными образованиями — корой выветривания — и аккумулятивными образованиями (рыхлыми отложениями) существует геохимическое сопряжение (рис. 6.4). Например, из обызвесткованной коры выносятся только хлориды и сульфаты, именно эти соли накапливаются в наносах и почвах соседних депрессий рельефа и замкнутых водоемов.

Если из коры выветривания вымываются и хлориды, и карбонаты, и кремнезем, то в процессе миграции и испарения растворов они разделяются: наименее растворимый кремнезем осаждается в первую очередь, затем следует карбонат кальция, а хлориды натрия, магния и кальция достигают бессточных впадин или выносятся реками в моря и океаны.

Вынос больших количеств кремнезема и оснований из феррал- литных кор выветривания сопровождается образованием на аккумулятивных равнинах монтмориллонитовых глин; синтез монтмориллонита идет из растворов, обогащенных SiO2, кальцием и магнием. Особенно типичны подобные аккумуляции для жарких ПеРеменно-влажных областей, тропических редколесий и саванн.

Рис. 6.4. Типы сочетаний (а—в) остаточных и аккумулятивных кор выветривания (по Б.Б. Полынову): 1 — обызвесткованный ортоэлювий; 2 — сиаллитный ортоэлювий; 3 — аллитный ортоэлювий; 4 — хлоридно-сульфатный нанос; 5 — карбонатный нанос; 6 — сиаллитный нанос; 7 — первичная коренная порода

Изучение геохимических сопряжений, остаточных кор выветривания и коррелятивных им рыхлых отложений имеет большое практическое значение, в частности при мелиоративном проектировании и прогнозе геохимического солевого баланса крупных территорий. Большое значение имеет изучение закономерностей распространения и состава остаточных кор выветривания и коррелятивных им рыхлых отложений для почвоведения, так как именно эти образования являются наиболее широко распространенными почвообразу- ющими породами.

Почвы, образовавшиеся на коре выветривания того или иного типа, в той или иной мере наследуют их минеральный состав. Однако в процессе почвообразования многие минералы почвообразу- ющих пород подвергаются дальнейшим изменениям. В почвах, обладающих по сравнению с корой выветривания более высоким энергетическим потенциалом, и процессы разрушения минералов, и процессы вторичного синтеза идут с большой скоростью; эти процессы объединяются понятием внутрипочвенного выветривания.