- •Билет 9

- •1. Альтернативные технологии в химической чистке изделии ( без применения хлорорганических растворителей)

- •2. Раздельный сбор тбо

- •Раздельный сбор мусора в России

- •Билет 10

- •Прачечные в структуре городского хозяйства. Тип предприятий и их размещение.

- •Мусороперегрузочные станции. (основные понятия, оборудование)

- •Билет №13

- •1. Классификация стиральных машин и их энергетические параметры. Понятие жидкостного модуля ванны.

- •Билет №14.

- •Характеристика основных узлов стиральной машины. Нормы расхода стиральных порошков и удельного расхода воды на стирку.

- •Зарубежные технологии складирования тбо.

- •Билет №15

- •Сточные воды прачечных и загрязнение окружающей среды. Состав загрязнений сточных вод. Способы очистки сточных вод прачечных.

- •Технологические схемы сооружений полевого компостирования.

- •Принципиальные схемы сооружений полевого компостирования тбо

- •Билет №16

- •Основные способы очистки сточных вод прачечных. Требование природоохранных органов к правилам сброса сточных вод прачечных.

- •Машины и оборудование, применяемое при складировании тбо.

- •[2] Выбор метода обезвреживания и утилизации тбо

Билет №13

1. Классификация стиральных машин и их энергетические параметры. Понятие жидкостного модуля ванны.

Технические показатели стиральных машин (СМ) регламентиоуются отечественными ГОСТами 8051-83 "Машины стиральные бытовые", 275704-87 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов", а также ТУ 120 120850-89, ТУ 37-461-038-93 и другими нормативными документами.

В отечественном ГОСТ 8051-83 существует даже специальный раздел по классификации стиральных машин. Сейчас многие позиции подобной классификации устарели хотя бы потому, что большинство типов стиральных машин, перечисленных в этом документе, в настоящее время уже не выпускаются. Кроме того, появились новые типы СМ (например, воздушно-пузырьковые), которые просто не отражены в этом ГОСТе.

Исходя из того, что большинство отечественных нормативных документов, связанных с классификацией стиральных машин, устарело и они не отвечают современным требованиям, сделаем попытку упрощенной классификации, основываясь на том парке стиральных машин, который в настоящее время представлен на российском рынке бытовой техники.

Современные СМ делятся по способу активации моющего раствора:

с вращающимися рабочими органами,

вибрационные

с направленным потоком жидкости или воздуха).

СМ первого типа самые распространенные. Из используемых в нашей повседневной деятельности мы знаем СМ активаторного (вспомните известную нам МАЛЮТКУ и другие машинки, получившие широкое распространение в середине прошлого века) и барабанного типов (почти все современные стиральные машины).

Отметим, что СМ активаторного типа имеют бак, в котором имеется вращающийся активатор (лопасти, диск с лопастями). Хотя возможен другой вариант - активатор стоит на месте, а вращается бак, но, повторимся - этот вариант в быту уже давно не встречается. Ничего мудреного в этих машинках нет - они просты и дешевы. Правда, о качественной стирке в подобных СМ для бытового применения можно забыть.

Есть еще один класс стиральных машин - так называемые воздушно-пузырьковые. В них перемешивание моющего раствора (и вымывание грязи из белья) происходит за счет того, что в раствор с помощью специального нагнетателя формируются воздушные пузырьки. Эти пузырьки имеют значительное проникающее действие - они как бы вталкивают белье в объемный водяной поток, тем самым, увеличивая эффективность стирки. Однако в последнее время по разным причинам подобные СМ производятся в малых объемах.

Другое дело - СМ барабанного типа, они получили наиболее широкое распространение. В основном, эти машины конструктивно различаются только по способу загрузки белья - с вертикальной и фронтальной загрузкой. За счет различных дополнительных технических нововведений качество стирки на машинах этого типа может быть не хуже, чем в СМ, предназначенных для стирки в промышленных масштабах. Основа такой машины - бак с моющим раствором, в котором вращается барабан с загруженным в него бельем.

Приведем основные параметры, по которым классифицируются СМ:

по степени механизации и автоматизации процессов обработки белья (малогабаритные активаторного типа, полуавтоматические (например, ЭВРИКА), автоматические и автоматические стирально-сушильные),

по возможности нагрева раствора с моющими средствами;

по скорости отжима,

по размерам и типу корпуса (классические полноразмерные, вертикальные, встраиваемые, узкие и др.);

по максимальному весу загружаемого (сухого) белья;

по набору основных программ стирки и дополнительных функций,

по возможности сушки белья;

по системе управления (механическая, электронно-механическая, электронная),

по энергопотреблению;

по классу (качеству) стирки (существует международная буквенная классификация и др.

Можно перечислять подобное деление достаточно долго, на самом деле для пользователей важны следующие параметры:

набор программ стирки и дополнительных функций, а также удобство пользования;

классы стирки, отжима и энергопотребления,

габаритные размеры и тип корпуса;

срок службы, долговечность;

сервисная поддержка.

Жидкостный модуль ванны – один из основных параметров стирки и полоскания. Выражает количество растворителя в моечном барабане (в л), приходящееся на 1 кг обрабатываемой одежды.

2. Полигоны для складирования ТБО.

Полигоны - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигонах выполняются механизировано.

Полигоны размещаются за пределами городов и других населенных пунктов. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов, а также земельных участков, расположенных ближе 15 км от аэропортов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Полигоны ТБО классифицируются в зависимости от местоположения: карьерные, овражные,траншейные, высотные.

Срок эксплуатации полигона ТБО не менее 15-20 лет.

Основные элементы полигона - подъездная дорога (с двусторонним движением), участок складирования ТБО (занимает 95% площади полигона и ограничивается водоотводной канавой), хозяйственная зона (располагается на пересечении подъездной дороги с границей полигона и включает бытовые и производственные помещения), инженерные сооружения и коммуникации (водопровод, канализация, мачты электроосвещения).

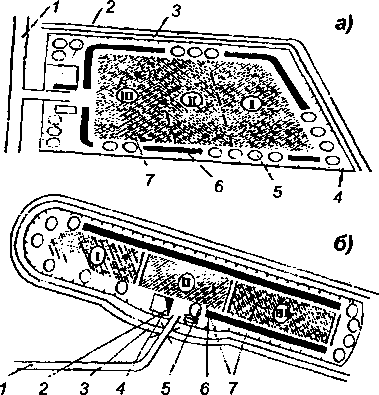

Схема размещения основных сооружений полигона

а — при соотношении длины и ширины полигона 2:1; б — при соотношении более 3:1; 1 — подъездная дорога; 2—хозяйственная зона; 3 — нагорная канава; 4 - ограждение; 5 - зеленая зона; 6 - кавальер грунта для изоляции слоев; 7—участки складирования ТБО; I, II и III— очереди эксплуатации.

На участке складирования, в основании полигона предусматривается устройство котлована, из которого производится выемка грунта для последующей изоляции ТБО (промежуточной и окончательной). Глубина котлована зависит от уровня грунтовых вод (днище котлована должно быть на 1 м выше уровня грунтовых вод).

Основание котлована - глина толщиной не менее 0,5 м (коэффициент фильтрации воды не более 10-5 см/сек). Если грунт характеризуется коэффициентом фильтрации более 10-5 см/сек, требуется устройство искусственных непроницаемых экранов. Цель создания противо- фильтрационного экрана - ограничение потока фильтрата к нижележащим грунтовым водам и предотвращение притока грунтовых вод на уровень выше основания полигона.

В качестве противофильтрационных экранов в РФ регламентируется использование следующих материалов:

однослойный глиняный экран (толщина на менее 0,5 м), поверх которого укладывается защитный слой из местного грунта (толщина 0,2-0,3 м);

грунтобитумный экран, обработанный органическими вяжущими материалами или отходами нефтепереработки (толщина 0,2-0,4 м);

экран из латекса (двухслойный).

Схема устройства противо-фильтрациоииого экрана в основании полигона (европейская практика).

В российской практике на муниципальных полигонах допускается размещение лишь приравненных к ТБО отходов.

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, не должны быть взрывоопасными и самовозгорающимися и не должны иметь влажность более 85%; токсичность смеси отходов не должна превышать токсичность ТБО (по данным анализа водной вытяжки). Промышленные отходы IV класса опасности, принимаемые без ограничений полигонами ТБО (табл. 3.1), характеризуются содержанием в водной вытяжке (1л воды на 1 кг отходов) токсичных веществ на уровне фильтрата из ТБО и должны иметь крупность не более 250 мм.