- •Машины и агрегаты производства строительных материалов Оборудование для очистки промышленных выбросов и сбросов

- •1. Мокрые способы очистки газа Конструкции аппаратов

- •Полые газопромыватели.

- •Насадочные скрубберы.

- •Скрубберы с подвижной насадкой.

- •Пенные и барботажные пылеуловители.

- •Пенный аппарат со стабилизатором пенного слоя (пасс).

- •Основные размеры гидродинамических пылеуловителей нипиоТстрома

- •Скрубберы ударно-инерционного действия

- •Центробежные скрубберы.

- •Циклон с водяной пленкой (цвп).

- •Центробежный скруббер с тангенциальным подводом газов.

- •Циклонно – пенный аппарат (цпа).

- •Ротоклон типа r.

- •Центробежный скруббер батарейного типа сцвб-20.

- •Скоростные скрубберы Вентури.

- •Эжекторные скрубберы.

- •Методы расчета степени газоочистки

- •Расчёт полых газопромывателей

- •Орошаемые циклоны с водяной пленкой

- •3. Энергетический метод расчета пылеуловителей

- •Расчет эффективности установленного мокрого пылеуловителя.

- •4. Обработка результатов эксперимента по ЭнергетическОму методу расчета

- •5. Способы интенсификации работы мокрых пылеуловителей

- •Использование эффекта конденсации.

- •Предварительная электризация частиц пыли и капель орошающей жидкости.

- •2. Свойства и классификация вод.

- •Отстаивание

- •Факторы, влияющие на процесс сгущения

- •Процессы и механизмы агрегирования частиц

- •Конструкции отстойников-сгустителей

- •Сравнительные показатели работы отстойников

- •Технологические показатели работы сгустителей

- •Условие (15) можно записать в виде

- •Определение диаметра и высоты сгустителя

- •Общая высота сгустителя

- •Высоту зоны уплотнения определяют по формуле

- •Высоту зоны разгрузки рассчитывают по формуле

- •Расчет сгустителей

- •I. Выбор сгустителя для суспензии с ясно выраженной границей между слоем осветленной жидкости и сгущающейся суспензией.

- •В нашем примере

- •II. Выбор сгустителя для суспензии без ясно выраженной границы между слоем осветленной жидкости и сгущенным продуктом.

- •Общая площадь сгущения

- •Сгущение пульпы в тонком слое

- •Способы интенсификации процессов сгущения

- •Удаление взвешенных частиц под действием центробежных сил и отжиманием

- •Центрифугирование Общие сведения

- •Теоретические основы процесса центрифугирования

- •Вывод основного уравнения центробежного фильтрования

- •Центрифуги

- •Осадительные и осадительно-фильтрующие центрифуги

- •Расчет производительности центрифуги по сливу и по твердому

- •Факторы, влияющие на показатели центрифугирования

- •Схемы обезвоживания

- •Фильтрование

- •Теоретические основы процесса фильтрования

- •Факторы, влияющие на процесс фильтрования

- •Фильтровальные перегородки

- •Конструкции вакуум-фильтров

- •8 Фильтрат Осадок

Фильтрование

Фильтрованием называют процесс разделения твердой и жидкой фаз тонкозернистых и шламистых суспензий, основанный на принудительном (под действием давления или разрежения) удалении содержащейся в них воды через пористую фильтрующую перегородку. Твердые частицы, удерживаемые на пористой перегородке, называют осадком, а прошедшую через фильтрующую перегородку жидкую фазу — фильтратом.

На фильтрование подают суспензии, крупность твердых частиц в которых менее 1 мм, так как обезвоживать их другими методами нецелесообразно из-за малой скорости фильтрации жидкости и значительной влажности получаемых осадков.

Фильтрование — широко распространенный метод разделения твердой и жидкой фаз. В зависимости от технологической схемы фабрики и минерального состава обогащаемого полезного ископаемого, на фильтрование поступает от 2 до 8 % обогащаемых руд цветных металлов и до 100 % фосфоритовых и апатитовых руд, а также калийных солей (естественно, на фильтрование поступают продукты переработки этих руд).

Процесс фильтрования протекает под действием разности Давлений по обе стороны фильтровальной перегородки. В зависимости от способа создания требуемой разности давлений различают вакуум-фильтры и фильтр-прессы. В первых аппаратах разность давлений по обеим сторонам фильтрующей перегородки создают с помощью разрежения, а во вторых — с помощью избыточного давления.

Осадки, получаемые на фильтровальной перегородке, подразделяют на несжимаемые и сжимаемые. Под несжимаемыми понимают такие осадки, в которых пористость остается постоянной при изменении давления фильтрования. К таким осадкам относят концентраты руд цветных и черных металлов, т. е. осадки, имеющие зернистую структуру. Пористость сжимаемых осадков изменяется с увеличением разности создаваемого давления. К таким осадкам относят глину, торф и др. Сжимаемые осадки фильтруются менее эффективно.

Различают фильтрование при постоянной разности давлений и при постоянной скорости истечения фильтрата. Фильтрование при постоянной разности давлений осуществляется в случае, если пространство за фильтровальной перегородкой сообщается с источником постоянного вакуума или пространство перед суспензией - с источником постоянного давления. При таком методе фильтрования, в связи с увеличением сопротивления слоя осадка, скорость фильтрования является переменной величиной. Если обеспечена постоянная подача суспензии поршневым насосом, то происходит фильтрование при постоянной скорости. При реализации такого процесса фильтрования переменной величиной является разность давлений.

Теоретические основы процесса фильтрования

Цикл фильтрования промышленного фильтра состоит из операций набора осадка, подсушки и отдувки осадка с фильтрующей поверхности.

К вакуум-насосу Фильтрат

Рис. 2.26. Схема процесса фильтрования

Для изучения процесса фильтрования рассмотрим схему, изображенную на рис. 2.20. В емкости 1 на перфорированную поддерживающую перегородку 3 укладывают фильтровальную ткань 2. В емкость подают фильтруемую суспензию и создают разрежение (значение вакуума Р), под действием разности давлений Р = Р1 – р2 жидкая фаза проходит через поры ткани, а твердая — задерживается. С течением времени высота слоя суспензии Н будет уменьшаться, а толщина осадка h увеличиваться. Толщина фильтровальной ткани h0 постоянна. Фильтрование будет продолжаться до тех пор, пока Н не станет равной нулю. В этот момент высота слоя осадка h будет максимальной. После этого в течение еще некоторого времени поддерживают разрежение, чтобы подсушить осадок, а затем его выгружают и цикл фильтрования повторяют.

Как следует из формулы (12), скорость фильтрации жидкости зависит от разности давлений, высоты слоя, удельного сопротивления слоя и вязкости жидкости.

При фильтровании в любой момент времени сопротивление пористого слоя складывается из сопротивлений осадка ρh (где ρ — сопротивление слоя осадка единичной высоты) и фильтровальной ткани ρ0, поэтому

![]() (2.44)

(2.44)

С учетом того, что в процессе фильтрования толщина осадка изменяется от минимального до максимального значения, мгновенную скорость фильтрования определяют по формуле

w=![]()

![]() , (2.45)

, (2.45)

где V – объем фильтрата, м3;

F – площадь фильтрования, м2;

t – время фильтрования, с.

Приравняв правые части выражений (32) и (33), получим

![]()

![]() =

=![]()

Высота осадка h зависит от объема фильтрата V и объема осадка V0.

При

фильтровании пульпы постоянной плотности

величина

![]() =Vo/V

постоянна.

Ее называют удельным объемом осадка.

=Vo/V

постоянна.

Ее называют удельным объемом осадка.

Толщину осадка находим из выражения

h=V0/F=V /F

Подставив полученное выражение для h в формулу (34), находим скорость фильтрования

=![]()

После интегрирования и упрощения получаем

![]() =

=

![]() V+

V+![]() (2.46)

(2.46)

Выражение (35) является уравнением прямой линии в координатах t/V и V и может быть записано в виде

t/V = kV+b

где

k

=

![]() /(2

РF2)

— тангенс угла наклона прямой;

/(2

РF2)

— тангенс угла наклона прямой;

b

=![]() /

(

РF)—

отрезок, отсекаемый прямой по оси

ординат. Значения k

и

b

определяют

опытным путем.

/

(

РF)—

отрезок, отсекаемый прямой по оси

ординат. Значения k

и

b

определяют

опытным путем.

Лабораторные эксперименты по изучению фильтруемости суспензии проводят с целью нахождения удельных сопротивлений осадка и фильтровальной ткани, определения производительности фильтра, исследования влияния режимных параметров на производительность фильтра и влажность осадка, подбора фильтровальной ткани, определения оптимальной плотности суспензии в питании.

Схема лабораторной вакуум-фильтровальной установки показана на рис. 2.27. Установка состоит из ванны 1 с мешалкой 2, фильтровальной воронки 3, мерного цилиндра 5, ресивера 11, манометра 8, вакуум-насоса 10, кранов 7, 9, 12, тройника с краном 6 и резиновых трубок 4. Фильтровальная воронка имеет приспособление для зажима фильтровальной ткани.

Подготовленную с соотношением Ж:Т=1:1 суспензию помещают в ванну. Для предотвращения ее расслоения включают в работу мешалку. Перемешивание не должно быть слишком интенсивным во избежание смывания осадка с ткани. Опыты проводят в следующей последовательности. При открытом кране 9 и закрытых 6, 7 и 12 включают в работу вакуум-насос. Когда разрежение достигнет заданного значения, в суспензию опускают воронку, открывают кран 7 и включают секундомер. В течение опыта разрежение поддерживают постоянным. Если значение вакуума возрастает, то приоткрывают кран 12 и впускают в ресивер атмосферный воздух. В течение определенного времени на фильтрующую поверхность набирают осадок, одновременно фиксируя в принятые промежутки времени объем фильтрата в мерном сосуде. При фильтровании тонкоизмельченных продуктов в начале опыта объем фильтрата определяют через 5… 10 с, а затем через 15… 20 с. После набора осадка воронку вынимают из суспензии и через осадок просасывают воздух для его подсушки. По окончании времени просушки закрывают краны 7 и 9 и открывают кран тройника 6 для отдувки осадка в приемную емкость (миску, фарфоровую чашку). Полученный осадок взвешивают в сыром и высушенном виде и рассчитывают влажность, предварительно измерив толщину осадка. После окончания опыта определяют объем фильтрата.

Рис. 2.27. Лабораторная вакуум-фильтровальная установка

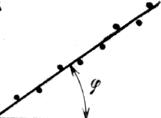

t/V

V

V

Рис. 2.28. График фильтрования

По

полученным данным строят график

фильтрования, отражающий зависимость

t/V

от

V

(рис.

2.28). В результате построения получим

прямую, наклоненную к оси абсцисс под

некоторым углом

![]() и отсекающую на оси ординат отрезок b.

и отсекающую на оси ординат отрезок b.

Удельное сопротивление осадка

р

= 2

PF2k/(![]() ),

),

где k =tgφ, а сопротивление фильтроткани

![]() =

PFb/

=

PFb/![]() .

.

Значение b определяют по графику.

Проводят серию опытов при различных значениях вакуума. По полученным данным строят зависимость удельного сопротивления осадка от создаваемой разности давлений.

По экспериментальным данным рассчитывают удельную производительность фильтровальной установки по сухому осадку q[т/(м2ч)]:

q=0,06G/(Ft), (2.47)

где G — масса сухого осадка, кг;

F — площадь фильтрования, м2;

t — продолжительность полного цикла фильтрования, мин.

При определении фильтруемости суспензии режим фильтрования на лабораторном фильтре должен соответствовать режиму работы промышленного фильтра.

Время набора, подсушки и отдувки осадка, значение вакуума, тип фильтровальной ткани, направление движения фильтрата относительно направления силы тяжести, плотность суспензии и содержание в ней твердого на лабораторном фильтре должны быть такими же, как и на промышленном.

Время набора tH (с) и подсушки tс (с) осадка промышленного фильтра можно рассчитать по формулам

tн

= 60![]() /(6,28n);

tс

= 60

/(6,28n);

tс

= 60![]() /(6,28n), (2.48)

/(6,28n), (2.48)

где и — углы зоны набора и сушки осадка, радиан;

n — частота вращения фильтрующей поверхности, мин -1.