Билеты для подготовки к экзамену по Биологии.

Билет №1. Роль Биологии в фармацевтическом образовании.

Человек является частью живой природы, поэтому закономерности строения и функционирования живых организмов распространяются на процессы жизнедеятельности человека в норме и патологии. Открытие модели строения молекулы ДНК в виде двойной спирали Дж. Уотсоном и Ф. Криком (1953г.) явилось ключевым этапом развития молекулярной биологии и молекулярно-генетических исследований. Открытие единства генетического кода и общего механизма реализации наследственной информации по схеме ДНК – РНК – белок, определило развитие генной инженерии, а на ее основе методов биотехнологии и генотерапии. Создание рекомбинантных молекул ДНК дает возможность получения в фармацевтической промышленности гормонов (инсулина, соматотропина), антибиотиков и биологически активных веществ. Определение нуклеотидной последовательности ДНК человека в рамках завершения международного проект «Геном человека» (2001г.) открывает новые перспективы в области молекулярной диагностики и новых методов лечения, в том числе генетической коррекции наследственной патологии и создании новых высокоэффективных препаратов и лекарственных средств. Лекарственная терапия все еще остается основным методом лечения инфекционных и онкологических заболеваний. Общим направлением фармакологических исследований являются поиски селективных различий между клетками микроорганизмов, раковыми клетками и нормальными клетками хозяина. Понимание основных принципов и механизмов действия антибактериальных и противоопухолевых препаратов необходимо для эффективного применения существующих в настоящее время лекарственных средств и дальнейшего поиска новых препаратов. Эти примеры иллюстрируют необходимость дальнейших исследований в области биологии клетки, молекулярной биологии, биологии раковых клеток и биохимии микроорганизмов с целью создания эффективных лекарственных препаратов. Следовательно, фундаментальные фармакологические принципы создания новых лекарственных препаратов и действия лекарственных средств на организм человека имеют прочную биологическую основу.

Билет №2. Основные закономерности существования и уровни организации живого.

Основные свойства живых организмов:

1. Клеточное строение; 2. Обмен веществ и энергии; 3. Репродукция; 4. Раздражимость; 5. Адаптация; 6. Способность организмов существовать во взаимодействии другими организмами и факторами окружающей среды.

Уровни организации живого:

1. Молекулярно-генетический; 2. Надмолекулярный; 3. Клеточный; 4. Тканевый; 5. Органный; 6. Организменный; 7. Популяционно-видовой; 8. Биогеоценотический; 9. Биосферный.

Биологическое единство:

1. Структурное единство; 2. Генетическое единство; 3. Биохимическое единство.

Билет №3. Молекулярный уровень организации живого. Основные типы биологических макромолекул.

Каждый живой организм состоит из молекул органических веществ — белков, нуклеиновых кислот, углеводов, жиров (липидов), находящихся в клетках и получивших название биологических молекул.

Билет №4. Биополимеры. Строение и функции белков.

Биополимерами в клетке представлен надмолекулярный уровень организации живого. Это белки, полисахариды, нуклеиновое к-ты, а также белки.

Белки состоят из аминокислот. У каждой аминокислоты есть аминогруппа и кислотная (карбоксильная) группа, при взаимодействии которых получается пептидная связь, поэтому белки еще называют полипептидами.

Структуры белка:

1. Первичная – цепочка из аминокислот, связанных пептидной связью. Чередуя 20 аминокислот в разном порядке, можно получать миллионы разных белков. Если поменять в цепочке хотя бы одну аминокислоту, строение и функции белка изменятся, поэтому первичная структура считается самой главной в белке. 2. Вторичная – спираль. Удерживается водородными связями (слабыми). 3. Третичная – глобула (шарик). Четыре типа связей: дисульфидная (серный мостик) - сильная, остальные три (ионные, гидрофобные, водородные) – слабые. Форма глобулы у каждого белка своя, от нее зависят функции. При денатурации форма глобулы меняется, и это сказывается на работе белка. 4. Четвертичная – имеется не у всех белков. Состоит из нескольких глобул, соединенных между собой теми же связями, что и в третичной структуре, в середине этой структуры как правило находиться ион металла.(Например, гемоглобин.)

Функции белков:

1. Каталитическая; 2. Структурная; 3. Защитная; 4. Регуляторная; 5. Сигнальная; 6. Транспортная; 7. Запасная; 8. Рецепторная; 9. Двигательная.

Билет №5. Клеточный уровень организации живого. Основные положения клеточной теории.

На этом уровне возникает жизнь, потому что клетка – минимальная единица, обладающая всеми свойствами живого. Клеточная теория — основополагающая для биологии теория, сформулированная в середине XIX века, предоставившая базу для понимания закономерностей живого мира и для развития эволюционного учения. Маттиас Шлейден и Теодор Шванн сформулировали клеточную теорию, основываясь на множестве исследований о клетке (1838). Рудольф Вирхов позднее (1858) дополнил её важнейшим положением (всякая клетка происходит от другой клетки).

Положения клеточной теории Шлейдена-Шванна:

1. Все животные и растения состоят из клеток. 2. Растут и развиваются растения и животные путём возникновения новых клеток. 3. Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм — это совокупность клеток.

Основные положения современной клеточной теории:

1. Клетка - это элементарная, функциональная единица строения всего живого. (Кроме вирусов, которые не имеют клеточного строения) 2. Клетка - единая система, она включает множество закономерно связанных между собой элементов, представляющих целостное образование, состоящее из сопряжённых функциональных единиц - органоидов. 3. Клетки всех организмов гомологичны. 4. Клетка происходит только путём деления материнской клетки. 5. Многоклеточный организм представляет собой сложную систему из множества клеток, объединённых и интегрированных в системы тканей и органов, связанных друг с другом. 6. Клетки многоклеточных организмов тотипотентны.

Билет №6. Клетка – структурная и функциональная единица живого.

Клетка является основной структурной и функциональной единицей жизни. Все организмы состоят из клеток, жизнь организма в целом обусловлена взаимодействием составляющих его клеток.

Для всех клеток характерна способность к росту, размножению, дыханию, выделению, использованию и превращению энергии, они реагируют на раздражение. Таким образом, клетки обладают всей совокупностью свойств, необходимых для поддержания жизни. Отдельные их части не могут выполнять весь комплекс жизненных функций, только совокупность структур, образующих клетку, проявляет все признаки живого. Поэтому только клетка является основной структурной и функциональной единицей живых организмов. У многоклеточных организмов (растений, животных, грибов) отдельные клетки тесно и слаженно взаимодействуют друг с другом.

Билет №7. Химический состав клетки.

Каждая клетка содержит множество химических элементов, участвующих в различных химических реакциях. Химические процессы, протекающие в клетке — одно из основных условий её жизни, развития и функционирования. Одних химических элементов в клетке больше, других — меньше.

Условно все элементы клетки можно разделить на три группы.

К макроэлементам относят кислород (65—75 %), углерод (15—18 %), водород (8—10 %), азот (2,0—3,0 %), калий (0,15—0,4 %), сера (0,15—0,2 %), фосфор (0,2—1,0 %), хлор (0,05—0,1 %), магний (0,02—0,03 %), натрий (0,02—0,03 %), кальций (0,04—2,00 %). Такие элементы, как C, O, H, N, S, P входят в состав органических соединений. Углерод — входит в состав всех органических веществ; скелет из атомов углерода составляет их основу. Кроме того, в виде CO2 фиксируется в процессе фотосинтеза и выделяется в ходе дыхания, в виде CO (в низких концентрациях) участвует в регуляции клеточных функций, в виде CaCO3 входит в состав минеральных скелетов. Кислород — входит в состав практически всех органических веществ клетки. Образуется в ходе фотосинтеза при фотолизе воды. Для аэробных организмов служит окислителем в ходе клеточного дыхания, обеспечивая клетки энергией. В наибольших количествах в живых клетках содержится в составе воды. Водород — входит в состав всех органических веществ клетки. В наибольших количествах содержится в составе воды. Некоторые бактерии окисляют молекулярный водород для получения энергии. Азот — входит в состав белков, нуклеиновых кислот и их мономеров — аминокислот и нуклеотидов. Из организма животных выводится в составе аммиака, мочевины, гуанина или мочевой кислоты как конечный продукт азотного обмена. В виде оксида азота NO (в низких концентрациях) участвует в регуляции кровяного давления. Сера — входит в состав серосодержащих аминокислот, поэтому содержится в большинстве белков. В небольших количествах присутствует в виде сульфат-иона в цитоплазме клеток и межклеточных жидкостях. Фосфор — входит в состав АТФ, других нуклеотидов и нуклеиновых кислот (в виде остатков фосфорной кислоты), в состав костной ткани и зубной эмали (в виде минеральных солей), а также присутствует в цитоплазме и межклеточных жидкостях (в виде фосфат-ионов). Магний — кофактор многих ферментов, участвующих в энергетическом обмене и синтезе ДНК; поддерживает целостность рибосом и митохондрий, входит в состав хлорофилла. В животных клетках необходим для функционирования мышечных и костных систем. Кальций — участвует в свёртывании крови, а также служит одним из универсальных вторичных посредников, регулируя важнейшие внутриклеточные процессы (в том числе участвует в поддержании мембранного потенциала, необходим для мышечного сокращения и экзоцитоза). Нерастворимые соли кальция участвуют в формировании костей и зубов позвоночных и минеральных скелетов беспозвоночных. Натрий — участвует в поддержании мембранного потенциала, генерации нервного импульса, процессах осморегуляции (в том числе в работе почек у человека) и создании буферной системы крови. Калий — участвует в поддержании мембранного потенциала, генерации нервного импульса, регуляции сокращения сердечной мышцы.Содержится в межклеточных веществах. Хлор — поддерживает электронейтральность клетки.

Микроэлементы.

К микроэлементам, составляющим от 0,001 % до 0,000001 % массы тела живых существ, относят ванадий, германий, йод (входит в состав тироксина, гормона щитовидной железы), кобальт (витамин В12), марганец, никель, рутений, селен, фтор (зубная эмаль), медь, хром, цинк

Цинк — входит в состав ферментов, участвующих в спиртовом брожении, в состав инсулина Медь — входит в состав окислительных ферментов, участвующих в синтезе цитохромов. Селен - участвует в регуляторных процессах организма.

Ультрамикроэлементы составляют менее 0,0000001 % в организмах живых существ, к ним относят золото, серебро, которые оказывают бактерицидное воздействие, ртуть, подавляющую обратное всасывание воды в почечных канальцах, оказывая воздействие на ферменты. Также к ультрамикроэлементам относят платину и цезий. Некоторые к этой группе относят и селен, при его недостатке развиваются раковые заболевания. Функции ультрамикроэлементов ещё мало понятны.

Билет №8. Строение клеток эукариот.

Клетка состоит из основных двух компонентов – ядра и цитоплазмы. Цитоплазма отделена от внешней среды плазматической мембраной и содержит органеллы и включения, погруженные в цитоплазматический матрикс. Цитоплазматический матрикс – сложная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. В состав гиалоплазмы входят вода, минеральные соли, растворимые белки, РНК, полисахариды, липиды и другие органические вещества.

Органеллы – постоянные клеточные структуры, имеющие определенное строение и выполняют специфические свойства. Есть мембранные и немембранные органеллы.

Мембранные органеллы клеток представлены двумя вариантами: одномембранными и двумембранными. Одномембранные органеллы вакуолярной системы – эндоплазматический ретикулкм, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы и другие специализированные вакуоли. К двумембранным органеллам относятся митохондрии и пластиды, а также клеточное ядро. К немеьранным органеллам пренадлежат рибосомы, клеточный центр, а также элементы цитоскелета (микротрубочки и микрофиламенты).

Включения представляют собой непостоянные компоненты цитоплазмы, которые образуются в результате накопления продуктов метаболизма клеток.

Билет №9. Прокариоты и эукариоты.

-

Признак

Прокариоты

Эукариоты

Размеры клеток

D=0.5-5 мкм

D=40 мкм

Ядро

нет

есть

Ядерная мембрана

нет

есть

Генетический аппарат

Одна кольцевая хромосома в зоне нуклеида.

Хромосомы

Система цитоплазматических мембран

нет

есть

ЭПР

нет

есть

Рибосомы

Есть(70S)

Есть(80S)

Митохондрии

нет

есть

Комплекс Гольджи

нет

есть

Лизосомы

нет

есть

Клеточный Центр

нет

есть

Цитоскелет

нет

есть

Внутреннее перемещение цитоплазмы

нет

есть

Органоиды движения

Жгутики (флагеллин)

Реснички и жгутики

(микротрубочки из тубулина)

Наружная клеточная мембрана

есть

есть

Клеточная стенка

Муреин

Растения – целлюлоза, грибы - хитин

Деление

Прямое

Митоз и Мейоз

Билет №10. Строение и функции клеточных мембран. Транспорт веществ через мембраны.

Состоит клеточная мембрана из бинарного ряда липидов. Располагаются молекулы липидов в два ряда и каждый ряд точно такой же, как предыдущий. Структуру молекулы липида - эти две части единого целого, как раз и отображают. Ещё эти две части единого целого называют – гидрофобной (водонепроницаемой) и гидрофильной секциями.

Гидрофобная секция не любит воду и подобных воде молекул, благодаря бинарному слою липидов выступает вроде защитного механизма. Состоят из жирных кислот.

Гидрофильная секция напротив способна притягивать воду и подобные воде молекулы, после чего выталкивает их наружу. В итоге получается такая базовая жидкая мозаичная модель. Заряженные полярные головки.

Функции:

• барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. • транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Активный: эндоцитоз, экзоцитоз, работа белковых насосов. Пассивный: диффузия, облегченная диффузия и осмос. • матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие. • механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях). Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество. • энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки; • рецепторная — некоторые белки, находящиеся в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или иные сигналы). • ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты. • осуществление генерации и проведения биопотенциалов. • С помощью мембраны в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса. • маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

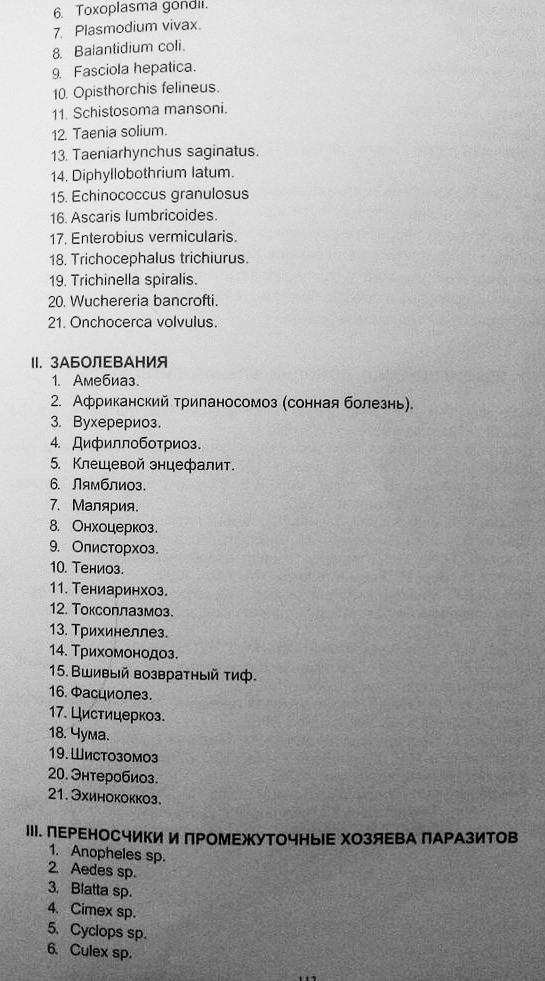

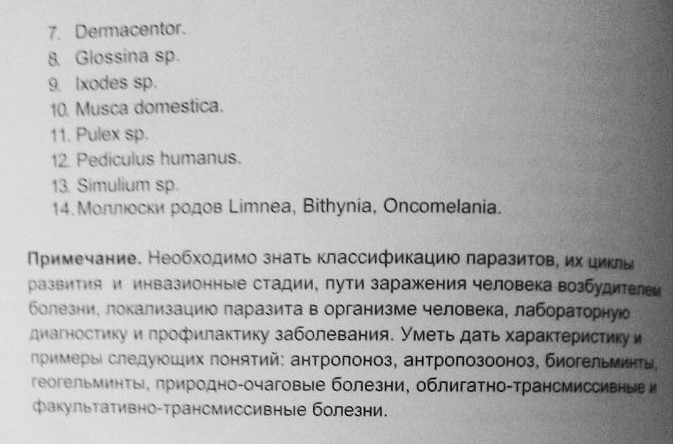

13 вопрос Вирусы отнесены к царству Vira. В основу их классификации положен тип нуклеиново кислоты, образующей геном. Соответственно выделяют рибовирусы (РНК-вирусы) и дезоксирибовирусы (ДНК-вирусы). Для вирусов предложены следующие таксономические категории (по восходящей): Вид (Species) —> Род (Genus) —> Подсемейство (Subfamilia) —> Семейство (Familia). Но категории подсемейств и родов разработаны не для всех вирусов. Видовые названия вирусов обычно связывают с вызываемыми ими заболеваниями (например, вирус бешенства) либо по названию места, где они были впервые выделены (например, вирусы Коксаки, вирус Эбола). Если семейство включает большое количество видов, то видовые названия дают в соответствии с антигенной структурой и разделяют их на типы (например, аденовирус 32 типа или вирус герпеса 1 типа). Реже используют фамилии учёных, впервые их выделивших (например, вирус Эпстайна-Барр или вирус саркомы Рауса). Иногда используют устаревшие названия групп вирусов, отражающих их уникальные эпидемиологические характеристики (например, арбовирусы). Классификационные признаки патогенных для человека вирусов приведены в табл. 3-1. Таблица 3-1. Семейства вирусов, включающие возбудителей инфекций человека К вирусам отнесены вироиды [от virus и греч. eidos, сходство] — мелкие кольцевые однонитевые суперспирализованные молекулы РНК (аналогичную организацию имеет геном вируса гепатита D). Поскольку у вироидов нет белковой оболочки, они не проявляют выраженных иммуногенных свойств, и поэтому их нельзя идентифицировать серологическими методами. Вироиды вызывают заболевания у растений. В качестве безымянного таксона в царство Vira также включены и прионы. Основные критерии таксономической классификации вирусов При систематизировании вирусов выделяют следующие основные критерии: сходство нуклеиновых кислот, размеры, наличие или отсутствие суперкапсида, тип симметрии нуклеокапсида, характеристика нуклеиновых кислот (молекулярная масса, тип кислоты (ДНК или РНК), полярность [плюс или минус], количество нитей в молекуле либо наличие сегментов, наличие ферментов), чувствительность к химическим агентам (особенно к эфиру), антигенная структура и иммуногенность, тропизм к тканям и клеткам, способность образовывать тельца включений. Дополнительный критерий — симптоматология поражений: способность вызывать генерализованные поражения либо инфекции с первичным поражением определённых органов (нейроинфекции, респираторные инфекции и др.).

15. Паразитарные болезни – группа заразных болезней, вызываемых простейшими (амёбами, лейшманиями, лямблиями, плазмодиями, трипаносомами, балантидами, пневмоцистами, токсоплазмами и др.), паразитическими червями (гельминтами), членистоногими (насекомыми и клещами), патогенными микроорганизмами (бактериями, спирохетами, риккетсиями – паразитируют у вшей, блох, клещей, патогенными грибками, вирусами).

Причины заболевания:

Через пищеварительный тракт с немытыми овощами, фруктами, ягодами, плохо прожаренным мясом и рыбой, через зараженную воду или почву, контакт с животными (например: в 1 г кошачьих фекалий содержится до 20 миллионов цист токсоплазм; эхинококкозы передаются с меховыми изделиями), при не соблюдении санитарно-гигиенических правил (как населения, так и продавцов, работников пищевой промышленности и общественного питания). Часто на одной буханке хлеба из уличной палатки можно обнаружить яйца нескольких видов гельминтов.

При вдыхании пыли с яйцами или цистами паразитов.

Паразиты могут активно пробуравливать покровы и внедряются через них. Так, личинки шистосомов, прободая кожу, попадают в организм человека во время купания в пресноводных водоемах.

Трансмиссивный (через укусы насекомых). Комары являются переносчиками малярии, филяриатоза и других паразитов.

От человека к человеку (чесотка, энтеробиоз и др.), в частности, во время беременности от матери к плоду (токсоплазмоз).

Заражение тропическими паразитарными болезнями.

Методы диагностики:

1. Микро-макроскопические 2. Серологические (токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) 3. Инструментальные (рентгенография, КТ, МРД, УЗД, ФГДС и др.) 4. Молекулярно-биологические.

Для диагностики паразитарных заболеваний используется коптограмма(анализ кала) и серологические методы исследования. Лечение, как правило, заключается в противопаразитарной программе и иммуностимуляции. Помните, ввиду особенностей организма, программа подбирается строго индивидуально. Не следует и самостоятельно приобретать противопаразитарные препараты даже в целях профилактики. Это очень сильные средства, при неправильной дозировке и приеме которых может сильно пострадать здоровье, в то время как какая-то часть паразитов и личинок останется невредима.

16. Протисты (др.-греч. «самый первый, первейший»), или простейшие — гетерогенная группа эукариотических живых организмов, которых ранее относили к царству животных, а в 1977-м году выделили в отдельное царство. Протисты — парафилетическая группа. Для организмов, относящихся к данной группе, невозможно указать никаких положительных общих характеристик. Единственная объединяющая их особенность формулируется как отсутствие сложной структуры, что характерно для многих групп, формируемых «по остаточному принципу» (см., например, беспозвоночные). Все простейшие — одноклеточные или колониальные, не имеющие высокоорганизованных тканей.

Общая характеристика простейших

Большинство простейших — мелкие организмы. Их средние размеры измеряются несколькими десятками микрометров (1 мкм равен 0,001 мм). Самые мелкие простейшие — внутриклеточные паразиты — достигают всего 2—4 мкм, а длина самых крупных видов, например некоторых грегарин, может достигать 1000 мкм. Ископаемые раковинные корненожки, например нуммулиты, в диаметре достигали 5—6 см и более. Форма тела простейших чрезвычайно разнообразна. Среди них имеются виды с непостоянной формой тела, как амёбы. Разнообразны типы симметрии у простейших. Широко распространены формы с радиальной симметрией: радиолярии, солнечники (Heliozoa). Это в основном плавающие планктонные простейшие. Двусторонняя симметрия наблюдается у некоторых жгутиковых, фораминифер, радиолярий. Поступательно-вращательная симметрия характерна для фораминифер со спиральнозакрученной раковиной. У некоторых видов наблюдается метаметрия — повторяемость структур по продольной оси. Разнообразны жизненные формы простейших, или морфоадаптивные типы. Наиболее широко распространенными формами являются: амебоидные, которые ведут ползающий образ жизни на различных субстратах в воде или в жидкой среде в теле хозяина; раковинные — малоподвижные бентосные формы; активно плавающие жгутиконосцы и ресничные; парящие в составе планктона радиальные, или лучистые, формы; сидячие — стебельчатые; узкотелые или плоскотелые скважники субстратов — интерстициалы, а также округлые неподвижные, покоящиеся формы (цисты, споры). У простейших можно выделить особые функциональные комплексы органелл, которые соответствуют системам органов и тканей многоклеточных. Покровные и опорные органеллы. Часть видов одноклеточных не обладает покровными и опорными структурами. Клетка таких простейших ограничена лишь мягкой цитоплазматической мембраной. Такие виды не имеют постоянной формы тела (амёбы). Если сравнивать протистов с многоклеточными животными и растениями, то станет понятно, что протисты гораздо примитивнее. Однако, если сравнить отдельную клетку многоклеточного животного с клеткой простейшего, то картина получится как раз обратная: одна-единственная клетка протист выполняет все необходимые функции, связанные с движением, питанием, размножением, в то время как клетки высших животных и растений, дифференцируясь, становятся проще, хотя и гораздо эффективнее в своей специфической функции. Наиболее опасными для человека являются следующие патогенные простейшие:

- амебы (являются возбудителями амебиаза); - балантидии (являются возбудителями балантидиаза); - лейшмании (являются возбудителями лейшманиоза); - лямблии (являются возбудителями лямблиоза); - плазмодии (являются возбудителями малярии); - пневмоцисты (являются возбудителями пневмоцистоза); - саркоцисты (являются возбудителями саркоцистоза); - токсоплазмы (являются возбудителями токсоплазмоза); - трипаносомы (являются возбудителями трипаносомоза); - трихомонады (являются возбудителями трихомоноза).

17. Класс Сосальщики (лат Trematoda) — класс паразитических плоских червей. Описано около 7200 видов, около 40 видов являются паразитами человека и вызывают опасные заболевания —трематодозы. К сосальщикам относятся: печёночная двуустка Fascioia hepatica), кошачья двуустка (Opisthorchis (feliпeus), беличья двуустка (Opisthorchorchis viverrini), китайская двуустка (Cloпorchis sinensis), легочная двуустка (Paragonimus westermam) шистозомы Schistosoma sрр.).

Общая характеристика. Класс Сосальщиков состоит из паразитических червей с плоским нерасчлененным телом листовидной формы. Как правило, имеются присоски для прикрепления к телу хозяина. Кишечник образует две ветви, которые заканчиваются слепо. Почти все сосальщики - гермафродиты, за исключением шистозом. Развитие сосальщиков происходит со сменой хозяев

Строение. Половозрелая гермафродитная стадия сосапьщиков носит название мариты. Тело мариты имеет плоскую листовидную форму. На переднем конце тела имеется ротовая присоска, на дне которой расположен рот. Вторая присоска расположена на брюшной стороне и служит для прикрепления к органам хозяина.

Покровы тела и аппарат движения. Стенку тела трематод составляет кожно-мускульный мешок. Наружный покров тела сосальщиков представляет собой тегумент, который состоит из слоя клеток, слившихся между собой с образованием общей протоплазмы (синцития). Наружная часть тегумента - это безъядерная цитоплазма, содержащая большое число митохондрий, внутренняя часть тегумента содержит ядра. Под тегументом находится базальная мембрана, под которой расположена гладкая мускулатура, состоящая из кольцевых, продольных и диагональных мышечных волокон.

Пищеварительная система. Ротовое отверстие ведет в мускулистую глотку. За глоткой следует пищевод и разветвленный кишечник, который заканчивается слепо. Анальное отверстие отсутствует. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца, от которого отходят три пары нервных стволов, из которых лучше развиты боковые. Нервные стволы связаны между собой комиссурами (перемычками). Благодаря этому нервная система напоминает решетку (ортогон)

Органы чувств. Имеются осязательные и другие нервные окончания в покровах тела.

Выделительная система представлена протонефридиями. Многочисленные собирательный каналы впадают в центрanьный выделительный канал, который проходит посередине тела и заканчивается выделительной порой на заднем конце.

Половая система. Все сосальщики - гермафродиты, за исключением шистоэом, которые являются раздельнополыми животными. Мужская половая система состоит из двух семенников, двух семяпроводов, сливающихся в семяизвергательный канал и копулятивного органа (цирруса).

Женская половая система устроена сложно. Яичник, желточники и семяприемник открываются в оотип, где происходит оплодотворение я формирование оплодотворенных яиц. В оотип поступают выделения из специальных желез (тельце Мелиса) и питательные вещества для яиц из желточников. Из оотипа яйца перемещаются в матку и выводятся наружу через половое отверстие. У некоторых сосальщиков оплодотворение происходит в семяприемнике. Оплодотворение обычно перекрестное. иногда наблюдается самооплодотворение. Жизненный цикл трематод сложный, протекает со сменой хозяев и сопровождается чередованием гермафродитных и личиночных стадий, которые паразитируют в организме промежуточного хозяина (обычно в брюхоногих моллюсках). У некоторых видов трематод в жизненном цикле присутствует второй промежуточный хозяин Основной хозяин - позвоночное животное или человек. Сложные жизненные циклы сосальщиков связаны с прохождением ряда Стадий. На разных стадиях развития трематод осуществляется половое размножение, как с оплодотворением, партеногенетически. что обеспечивает огромное число потомков. необходимое для поддержания существования вида.

Общая схема цикла развития трематод.

Из яйца выходит личинка - мирацидий, которая способна плавать с помощью ресничек. Для дальнейшего развития мирацидий должен попасть в организм первого промежуточного хозяина - брюхоногого моллюска определенного вида. В организме моллюска мирацидий превращается в личинку - спороцисту, в которой из партеногенетических яйцеклеток развивается следующее поколение личинок - редии или дочернио спороцисты. Следующее поколение личинок называется иеркариями. Они покидают организм моллюска, далее их поведение зависит от вида трематод. Возможны три варианта развития цериарий:

• прямое заражение окончательного хозяина через наружные покровы или при случайном заглатывании (характерно для шистоэом); • заражение второго промежуточного хозяина и образование метацеркария. Окончательный хозяин заражается, употребляя в пищу инфицированное мясо (характерно для кошачьего, легочного и китайского сосальщиков); • инцистирование церкарии во внешней среде на водных растениях или (стадия адолескарии) с последующим пассивным заражением окончательного хозяина (печеночный сосальщик).

Окончательным хозяином, в котором развиваются половозрелые особи (мариты), является позвоночное животное. В организме окончательного хозяина мариты могут локализоваться в протоках печени и жёлчного пузыря, дыхательных путях, кровеносных сосудах Образующиеся яйца паразитов чаще всего выводятся во внешнюю среду с фекалиями. Для сосальщиков характерны специализация и упрощение в строении некоторых органов в связи с паразитическим образом жизни. Специализация проявляется наличием присосок, шипов, крючьев и других образований на поверхности тела, мощным развитием половой системы и интенсивным размножением на различных стадиях жизненного цикла. Морфологическая дегенерация (упрощение организации) выражается в отсутствии органов чувств у половозрелых форм, являющихся эндопаразитами. Сосальщики произошли, по-видимому, от ресничных червей, которые перешли к паразитическому образу жизни. Заболевания, вызванные разными видами сосальщиков, носят общее название трематодозов.

Трематодозы: У людей описаны около 40 видов трематод. В число трематодозов человека входят:

Апофаллоз Артифехиностомоз Гастродискоидоз Гетерофиоз Дикроцелиоз Клонорхоз Метагонимоз Меторхоз Нанофиетоз Описторхоз Парагонимоз Плагиорхозы Псевдамфистомоз Уотсониоз Фасциолёз Фасциолопсидоз Химастлоз Церкариоз Шистосомоз Эвритремоз Эхинопарифиоз Эупарифиозы Эхиностомозы Эхинохазмоз