- •Устройство, принцип действия и конструкция роторов асинхронных двигателей

- •Скольжение, критическое скольжение, частота вращения, частота тока ротора, режимы работы ам

- •Уравнения ам до- и после приведения параметров роторной цепи к параметрам статорной цепи, схема замещения и векторная диаграмма ам под нагрузкой

- •Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя

- •Рабочие характеристики ад

- •Пуск в ход ад: а) с короткозамкнутым ротором, б) с фазным ротором. Ад с улучшенными пусковыми свойствами ( глубокопазный и с двойной беличьей клеткой)

- •Способы регулирования частоты вращения ад. Закон регулирования частоты вращения при изменении частоты питающей сети (f)

- •Условия образования, характерные свойства и уравнения: а) пульсирующей волны, б) бегущей (вращающейся) волны.

- •Однофазный, конденсаторный двигатели, условия их пуска. Работа 3-х фазного двигателя от 1-но фазной сети

- •Линейный двигатель

- •Синхронные машины (см)

- •Устройство, принцип действия: а) синхронного генератора (сг), б) синхронного двигателя (сд). Конструкция роторов синхронных машин

- •4.9. Обратимость синхронного генератора

- •Системы возбуждения сг

- •Особенности конструкции см большой мощности. Типы см.

- •Реакция якоря сг при различных видах нагрузки ( активной, индуктивной, емкостной и смешанной)

- •Выражение для эдс явно – неявнополюсного сг

- •Регулирование реактивной и активной мощности сг. U-образные характеристики: а) синхронного генератора сг, б) Синхронного двигателя сд

- •Электромагнитная мощность, электромагнитный момент см. Угловая характеристика см. Условие статической устойчивости см. Перегрузочная способность см.

- •Способы пуска в ход синхронных двигателей. Асинхронный пуск сд.

- •Реактивный сд: принцип работы, конструкция ротора, формула для момента.

- •Шаговый импульсный двигатель

- •Условия включения синхронного генератора на параллельную работу

- •Номинальные тепловые режимы работы электрических машин

Способы пуска в ход синхронных двигателей. Асинхронный пуск сд.

При пуске двигателя в ход должны по возможности удовлетворяться следующие основные требования: процесс пуска должен быть простым и осуществляться без сложных пусковых устройств, пусковой момент должен быть достаточно большим, а пусковые токи — по возможности малыми. Иногда к этим требованиям добавляются и другие, обусловленные особенностями конкретных приводов, в которых используются двигатели: необходимость плавного пуска, наибольшего пускового момента и пр. Практически используются следующие способы пуска: непосредственное подключение обмотки статора к сети (прямой пуск); понижение напряжения, подводимого к обмотке статора при пуске; подключение к обмотке ротора пускового реостата.

Прямой пуск применяется для пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Двигатели этого типа малой и средней мощности обычно проектируют так, чтобы при непосредственном подключении обмотки статора к сети возникающие пусковые токи не создавали чрезмерных электродинамических усилий и превышений температуры, опасных с точки зрения механической и термической прочности основных элементов машины. Однако при прямом пуске двигателей большой мощности, особенно при подключении их к недостаточно мощным электрическим сетям, могут возникать чрезмерно большие падения напряжения (свыше 10—15%). В этом случае прямой пуск для двигателей с короткозамкнутым ротором не применяют и пускают их при пониженном напряжении. Прямой пуск асинхронного двигателя широко применяют в технике. Недостатками его являются большой пусковой ток и сравнительно небольшой пусковой момент.

Пуск при пониженном напряжении применяется для пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором большой мощности, а также для двигателей средней мощности при недостаточно мощных электрических сетях. Понижение напряжения осуществляется следующими способами:

переключением обмотки статора при пуске с рабочей схемы «треугольник» на пусковую схему «звезда». В этом случае фазное напряжение, подаваемое на обмотку статора, уменьшается в ?З раз, что обусловливает уменьшение фазных токов в ?З раз и линейных токов в 3 раза. По окончании процесса пуска и разгона двигателя до номинальной частоты вращения обмотку статора переключают обратно на схему «треугольник»;

включением в цепь обмотки статора на период пуска добавочных резисторов или реакторов. При этом на указанных аппаратах создаются некоторые падения напряжения ?U, пропорциональные пусковому току, вследствие чего к обмотке статора будет приложено пониженное напряжение U1 — ?U. По мере увеличения частоты вращения ротора двигателя уменьшается э. д. с, индуцированная в обмотке ротора, а следовательно, и пусковой ток. В результате этого уменьшается падение напряжения ?U и автоматически возрастает приложенное к двигателю напряжение;

подключением двигателя к сети через понижающий автотрансформатор. Последний может иметь несколько ступеней, которые в процессе пуска двигателя переключаются соответствующей аппаратурой.

Недостатком всех указанных способов является значительное уменьшение пускового и наибольшего моментов двигателя, которые пропорциональны квадрату приложенного напряжения. Поэтому они могут применяться только при пуске двигателя без нагрузки.

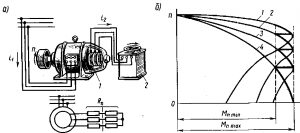

Пуск с помощью пускового реостата применяется для двигателей 1 с фазным ротором (рис. 265, а). Пусковой реостат 2 обычно имеет четыре — шесть ступеней, что позволяет в процессе пуска постепенно уменьшать пусковое сопротивление Rп, поддерживая высокое значение пускового момента на все время, разгона двигателя. При пуске предварительно устанавливают пусковой реостат в положение, при котором он имеет максимальное

Рис.

265. Схема включения асинхронного двигателя

с пусковым реостатом (а) и механические

характеристики двигателя при пуске (б)

Рис.

265. Схема включения асинхронного двигателя

с пусковым реостатом (а) и механические

характеристики двигателя при пуске (б)

сопротивление Rп4 = Rп max, после чего подключают обмотку статора к сети трехфазного тока. При этом двигатель пускается по характеристике 4 (рис. 265,б) и развивает в начале пуска вращающий момент Mпmax.

По мере увеличения частоты вращения ротора вращающий момент двигателя, как видно из его механической характеристики, уменьшается и может стать меньше некоторого момента Mп min. Поэтому при уменьшении вращающего момента до Mп min часть сопротивления пускового реостата выводят. При этом вращающий момент двигателя возрастает до Mп max, а затем с увеличением частоты вращения будет изменяться по характеристике 3, полученной при сопротивлении пускового реостата Rп3 < Rп4. При дальнейшем уменьшении вращающего момента до Mп min часть сопротивления реостата снова выключается, и двигатель переходит на работу по характеристике 2, соответствующей сопротивлению Rп2 < Rп3.

Таким образом, в процессе пуска двигателя сопротивление пускового реостата постепенно (ступенями) уменьшают и вращающий момент двигателя изменяется в пределах от Mп max до Mп min по ломаной кривой, показанной на рис. 265, б жирной линией. В конце пуска пусковой реостат полностью выводят, обмотка ротора двигателя замыкается накоротко и двигатель переходит на работу по естественной характеристике 1. Отдельные ступени пускового реостата в процессе разгона двигателя могут выключаться вручную или автоматически. Таким образом, путем включения реостата в цепь обмотки ротора можно осуществить пуск двигателя при Mп ? Mп max и резко уменьшить пусковой ток.

Недостатком этого способа является относительная сложность пуска, возникновение потерь энергии в пусковом реостате и необходимость применения более сложных и дорогих двигателей с фазным ротором. Кроме того, эти двигатели имеют несколько худшие рабочие характеристики, чем двигатели с короткозамкнутым ротором такой же мощности (кривые ? и cos?1 идут у них ниже). В связи с этим двигатели с фазным ротором применяют только при тяжелых условиях пуска (когда необходимо развивать максимально возможный пусковой момент), при малой мощности электрической сети или при необходимости плавного регулирования частоты вращения.

Метод асинхронного пуска. Синхронный двигатель не имеет начального пускового момента. Если его подключить к сети переменного тока, когда ротор неподвижен, а по обмотке возбуждения проходит постоянный ток, то за один период изменения тока, электромагнитный момент будет дважды изменять свое направление, т. е. средний момент за период равняется нулю. При этих условиях двигатель не сможет прийти во вращение, так как его ротор, обладающий определенной инерцией, не может быть в течение одного полупериода разогнан до синхронной частоты вращения. Следовательно, для пуска синхронного двигателя необходимо разогнать его ротор с помощью внешнего момента до частоты вращения, близкой к синхронной.

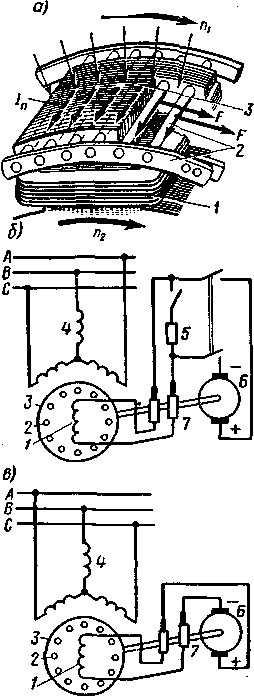

В настоящее время для этой цели применяют метод асинхронного пуска. При этом методе синхронный двигатель пускают как асинхронный, для чего его снабжают специальной коротко-замкнутой пусковой обмоткой, выполненной по типу «беличья клетка». Чтобы увеличить сопротивление стержней, клетку изготовляют из латуни. При включении трехфазной обмотки статора в сеть образуется вращающееся магнитное поле, которое, взаимодействуя с током Iпв пусковой обмотке (рис. 6.48, а), создает электромагнитные силы F и увлекает за собой ротор. После разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной, постоянный ток, проходящий по обмотке возбуждения, создает синхронизирующий момент, который втягивает ротор в синхронизм.

Применяют две основные схемы пуска синхронного двигателя. При схеме, изображенной на рис. 6.48, б,обмотку возбуждения сначала замыкают на гасящий резистор, сопротивление которого Rдоб превышает в 8 — 12 раз активное сопротивление Rв обмотки возбуждения. После разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной (при s ≈ 0,05), обмотку возбуждения отключают от гасящего резистора и подключают к источнику постоянного тока (возбудителю), вследствие чего ротор втягивается в синхронизм. Осуществить пуск двигателя с разомкнутой обмоткой возбуждения нельзя, так как во время разгона ротора при s > 0 в ней вращающимся магнитным полем индуцируется ЭДС Ев = 4,44f2wвФm = 4,4f1swвФm , где f2 = f1s — частота изменения тока в обмотке возбуждения; wв — число витков обмотки возбуждения; Фm — амплитуда магнитного потока вращающегося поля.

|

Рис. 6.48. Устройство пусковой обмотки синхронного двигателя (о) и схемы его асинхронного пуска (б и в): 1 - обмотка возбуждения; 2 - пусковая обмотка; 3 - ротор; 4 - обмотка якоря; 5 - гасящее сопротивление; 6 - якорь возбудителя; 7 - кольца и щетки |

В начальный момент пуска при s = 1 из-за большого числа витков обмотки возбуждения ЭДС Ев может достигать весьма большого значения и вызвать пробой изоляции. При схеме, изображенной на рис. 6.48, в, обмотка возбуждения постоянно подключена к возбудителю, сопротивление которого по сравнению с сопротивлением Rв весьма мало, поэтому эту обмотку в режиме асинхронного пуска можно считать замкнутой накоротко. С уменьшением скольжения до s = 0,3 ÷ 0,4 возбудитель возбуждается и в обмотку возбуждения подается постоянный ток, обеспечивающий при s ≈ 0,05 втягивание ротора в синхронизм. Различие пусковых схем обусловлено тем, что не во всех случаях может быть применена более простая схема с постоянно подключенной к возбудителю обмоткой возбуждения (рис. 6.48, в), так как она имеет худшие пусковые характеристики, чем более сложная схема, приведенная на рис. 6.48,б. Главной причиной ухудшения пусковых характеристик является возникновение одноосного эффекта — влияние тока, индуцируемого в обмотке возбуждения при пуске, на характеристику пускового момента.