- •Некоторые проблемы реформирования системы образования

- •Харьков 2001 г содержание

- •Глава 1. Современные информационные технологии и реформа образования

- •Глава 2. Мотивация и стимулирование образования

- •Глава 3. Причины и механизмы возникновения экономических волн

- •Глава 4. Оптимизация систем обслуживания

- •Глава 5 . Моделирование человека, участвующего в развитии

- •Глава 6. Моделирование человека, работающего в коллективе

- •Глава 7. Технология подготовки и переподготовки специалистов

- •Глава 8. Общая структура системы образования

- •Глава 9. Некоторые современные технологии обучения

- •Глава 10. Оптимизация системы образования в условиях ее реформирования

- •10.8. Возможные стратегии решения динамической задачи

- •Постановка задачи

- •Цитированные источники

- •Глава 1. Современные информационные технологии и реформа образования

- •1.1. Основные определения

- •Образование

- •1.3. Немного о развитии системы образования

- •1.4. Механизм развития системы образования

- •1.5. Основные этапы развития системы образования

- •1.6. Особенности современной интегральной информационной системы человечества и пятый этап развития системы образования

- •Цитированные источники

- •Глава 2. Мотивация и стимулирование образования

- •2.1. Сведения из теории личности

- •2.2. Не генетические формы памяти

- •2.3. Формирование социальных структур

- •2.4. Мотивации и динамика их изменений

- •2.5. Психология человека и мотивация его образования

- •2.6. Общая структура мотивов, обеспечивающая эффективность функционирования системы образования

- •Глава 3. Причины и механизмы возникновения экономических волн

- •К источникам

- •3.1. Производство и рыночные процессы

- •3.2. Жизненный цикл продукции и экономические волны малой длинны (два лица производимой продукции)

- •3.3. Основные определения и общие положения

- •3.4. Состав векторов качества и технического уровня производства

- •3.5. Определение качества, себестоимости и эффективности при выполнении единицы обслуживания

- •3.6. Жизненный цикл товара

- •3.7. Производственные функции

- •3.8. Первопричина возникновения экономических волн – развитие производства

- •3.8. Общая структура модели экономики

- •3.9. Апробация модели

- •Цитированные источники

- •Глава 4. Оптимизация систем обслуживания

- •4.1. Оптимизация режима функционирования систем обслуживания

- •4.2. Стоимостные характеристики

- •4.3. Система оптимальных стоимостных характеристик

- •4.4. Учет преемственности элементов и узлов при составлении стоимостных характеристик

- •4.5. Построение оптимального типоразмерного ряда методом прикрепления заявок (линейная задача)

- •4.6. Использование метода прикрепления заявок для решения нелинейной задачи построения ктс

- •4.7. Особенности построения оптимального типоразмерного ряда ктс в условиях динамики

- •4.8. Возможные стратегии решения динамической задачи

- •4.9. Построение типоразмерного ряда ктс с учетом процессов развития системы

- •Цитированные источники

- •Глава 5. Моделирование человека, участвующего в экономическом процессе

- •4.1. Человек субъект и объект экономики

- •5.2. Векторное пространство, характеризующее специалиста, производителя благ

- •5.3. Модель для оценки эффективности затрат на профессиональный отбор специалистов (операторов)

- •5.4. Модель для оценки затрат на профессиональное обучение специалиста (оператора)

- •5.5. Полная себестоимость труда специалиста

- •5.6. Уточнение формализованного представления профессий и классов специалистов

- •5.7. Оценка качества труда специалиста

- •5.8. Параметры, необходимые для оценки труда специалистов

- •5.9. Идеализированная модель распределения постоянной части заработной платы

- •5.10. Постановка задачи о построении дискретной шкалы постоянной части заработной платы с учетом случайности характеристик обучаемых специалистов

- •5.11. Некоторые замечания о проблеме гуманизации при распределении заработной платы

- •Глава 6. Моделирование человека, работающего в коллективе

- •6.1. Особенности взаимодействия работников в трудовых коллективах в стандартных условиях

- •6.2. Формализованное описание субъекта, работающего в коллективе

- •6.3. Математическая модель множества субъектов, работающих в коллективе

- •6.4. Учет влияния энтропии

- •6.5. Вынужденные колебания элементов модели

- •6.6. Математическая модель коллектива, работающего на производстве с последовательным технологическим маршрутом

- •6.7. Спектр совместных колебаний системы, определяемый множителем d(s)

- •6.8. Интерпретация результатов аналитического исследования

- •Глава 7. Технология подготовки и переподготовки специалистов

- •7.1. Состояние экономики страны, определяющее направления реформы системы образования

- •Основные ресурсы Украины.

- •7.2. Трудовые ресурсы

- •7.3. Кадровые проблемы внедрения научно-технического прогресса

- •7.5. Модель формирования требований к трудовым ресурсам

- •7.6. Профессия, квалификация и компетентность специалиста

- •7.7. Структура учебных планов, обеспечивающих адаптивность подготовки специалиста

- •7.8. Проектирование процесса переподготовки специалистов.

- •7.9. Учет безработицы при реформировании образования

- •Глава 8. Общая структура системы образования

- •8.1. Структура системы подготовки специалистов

- •8.2. Квалификационная характеристика

- •8.3. Об унификации учебных планов

- •8.4. Учебные планы

- •Производственная

- •Дисциплина 1

- •Дисциплина м

- •8.5. Учебные программы

- •8.6. Другие документы учебного процесса

- •8.7. Корреляция процесса непрерывной подготовки и переподготовки специалистов с волновыми процессами в экономике

- •8.8. Соображения об источниках средств, выделяемых государством на организацию и обеспечение системы образования [8.10]

- •Глава 9. Некоторые современные технологии обучения

- •9.1. Постановка проблемы

- •Первая группа игровых методов обучения

- •Вторая разновидность игровых методов обучения –

- •Третий вид игровых методов обучения –

- •О стимулировании при изучении игровых методов

- •9.4. Участие студентов в разработке игровых методов обучения

- •9.4.1. Задача распределения ограниченного ресурса

- •9.4.2. Постановка игровой задачи

- •9.4.3. Игра «Аукцион»

- •9.4.4. Разработанное программное обеспечение

- •9.4.5. Численный пример

- •9.4.6. Заключение

- •9.6. Модульная методика профессионального обучения

- •9.7. Дистанционное обучение

- •9.7.1.Необходимость совершенствования заочного обучения

- •9.7.2. Определение дистанционного обучения

- •9.7.3. Характерные черты дистанционного обучения

- •9.7.4. Технологии дистанционного обучения

- •9.7.5. Комплект учебно-методических материалов для до

- •9.8. Трудовое обучение в школе

- •Цитированные источники

- •Глава 10. Оптимизация системы образования в

- •Оптимизация – процесс выбора

- •10.2. Составление модели учебных заведений, курируемых

- •10.3. Принципы построения сети учебных заведений

- •10.4. Структура модуля системы профессионально-технических учебных заведений

- •10.5. Информационная подготовка принятия оптимального решения

- •10.6. Основной алгоритм оптимизации

- •10.7. Алгоритм оптимизации сети учебных заведений с учетом нелинейности характеристик модулей и блоков

- •10.8. Возможные стратегии решения динамической задачи

- •10.9. Алгоритм решения динамической задачи модернизации отдельного учебного заведения

- •Цитированные источники

6.3. Математическая модель множества субъектов, работающих в коллективе

Действительная

часть коэффициента

![]() характеризует влияние скорости, с

которой человек осуществляет

технологическую операцию.

характеризует влияние скорости, с

которой человек осуществляет

технологическую операцию.

Действительная

часть коэффициента

![]() моделирует способность специалиста в

ходе выполнения цикла операций

восстанавливать свои силы и подготовиться

к выполнению следующего цикла.

моделирует способность специалиста в

ходе выполнения цикла операций

восстанавливать свои силы и подготовиться

к выполнению следующего цикла.

Особенно необходимо остановиться на использовании в модели мнимой части коэффициентов g и k.

Рассмотрим,

как можно интерпретировать мнимую часть

коэффициента g.

При моделировании экономических объектов

в работе [6.2] член

![]() использовался для воспроизведения в

модели процесса рассеивания энергии,

вызываемого несовершенством производства.

Это потери, которые выводятся из

производственного процесса, но не

обращаются в полезный продукт. Они

засоряют среду и не превращаются в

полезный продукт. В рассматриваемой

модели они воспроизводят некомпетентность

специалиста или его неспособность

использовать израсходованную им энергию,

например затрачивая ее на переделку

некачественной работы.

использовался для воспроизведения в

модели процесса рассеивания энергии,

вызываемого несовершенством производства.

Это потери, которые выводятся из

производственного процесса, но не

обращаются в полезный продукт. Они

засоряют среду и не превращаются в

полезный продукт. В рассматриваемой

модели они воспроизводят некомпетентность

специалиста или его неспособность

использовать израсходованную им энергию,

например затрачивая ее на переделку

некачественной работы.

Коэффициент

![]() моделирует избыточную энергию,

затрачиваемую на амортизацию изношенного

оборудования. Она в модели работника

может интерпретироваться как результат

утомления, так и накопления усталости,

которая приводит к уменьшению скорости

выполнения рабочих функций.

моделирует избыточную энергию,

затрачиваемую на амортизацию изношенного

оборудования. Она в модели работника

может интерпретироваться как результат

утомления, так и накопления усталости,

которая приводит к уменьшению скорости

выполнения рабочих функций.

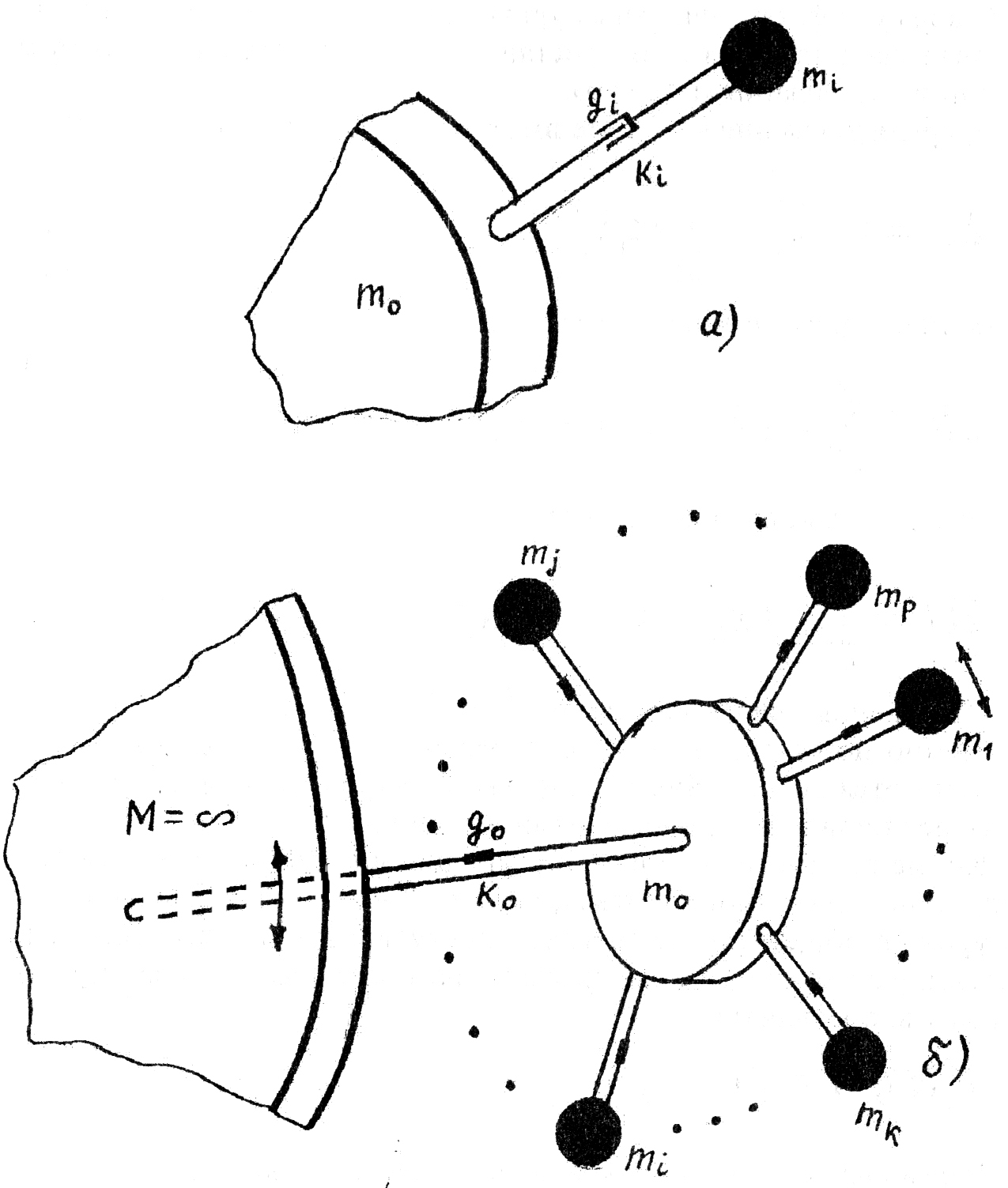

Производственную

деятельность коллектива работников,

выполняющих стереотипные функции, можно

представить в виде системы, изображенной

на рис. 6.4. Здесь отдельный работник

моделируется осциллятором, изображенным

на рис. 6.4а. На рис. 6.4б изображено

предприятие - центр, инерция которого

представлена элементом

![]() .

.

На предприятии работает p специалистов, выполняющих стереотипные функции.

Математическая модель получена в [6.2] и в символической форме имеет вид

, (6.2)

, (6.2)

![]() .

.

Полученная система описывает производственные процессы во внутренней среде системы – стабильно работающего предприятия и стабильно функционирующих специалистов (работников).

Прежде чем перейти к систематическому анализу блока "экономика", (см. рис. 3.1, 3.2), необходимо составить суждение о спектральных свойствах модели, изображенной на рис. 6.4б.

Для определения собственных колебаний этой системы составлено характеристическое уравнение. Оно имеет вид:

![]()

, (6.3)

, (6.3)

Рис. 6.4. Модель взаимодействия предприятий с операторами:

а) модель одного оператора,

б) модель р операторов, взаимодействующих с отраслью через предприятия

где

![]() .

.

![]() ,

,

![]() суть величины комплексные.

суть величины комплексные.

Анализ этого уравнения завершился доказательством того, что при равных значениях параметров маятников, моделирующих отдельных работников, спектр собственных колебаний содержит кратные корни n-1 кратности, являющиеся решением уравнения

![]() ,

,

откуда

следует, что уравнение имеет множитель

а=0,

повторенный р-1

раз. (Заметим, что в случае, когда параметры

всех элементов

![]() отличаются друг от друга, определитель

(6.3) не имеет кратных корней).

отличаются друг от друга, определитель

(6.3) не имеет кратных корней).

Из

каждого уравнения

![]() можно определить по четыре равные

собственные числа, а из уравнения

можно определить по четыре равные

собственные числа, а из уравнения

![]()

найдем остальные.

Интегрируя уравнения, получены собственные формы колебаний, соответствующие 4(р-1)+8 корням.

Интерпретируя эти результаты, в работе [6.2] отмечено, что в случае сотрудничества работников, имеющих равные параметры и не воздействующих непосредственно друг на друга, могут иметь место (n-1)х(n-1) собственные значения, соответствующие кратным корням.

Решить эту формализованную задачу несложно, хотя громоздко и ненаглядно, так как решения получаются из численных расчетов. Поэтому имеет смысл для интерпретации полученного решения проблему рассматривать на эвристическом уровне.

Вначале

рассмотрим систему без учета энтропийных

явлений

![]() ,

а параметры элементов

,

а параметры элементов

![]() ,

как оговорено выше, будем считать

одинаковыми. Тогда собственные формы

модели, изображенной на рис.6.4б, с учетом

принятых ограничений определим из

соответствующих уравнений

.

Обратим внимание на то обстоятельство,

что корни уравнения

,

как оговорено выше, будем считать

одинаковыми. Тогда собственные формы

модели, изображенной на рис.6.4б, с учетом

принятых ограничений определим из

соответствующих уравнений

.

Обратим внимание на то обстоятельство,

что корни уравнения

![]() являются и парциальными частотами

элементарных объектов, изображенных

на рис.6.4б. Поэтому собственные формы

уравнений

элементов

являются и парциальными частотами

элементарных объектов, изображенных

на рис.6.4б. Поэтому собственные формы

уравнений

элементов

![]() совпадают с собственной формой

осциллятора, изображенного на рис.6.4а.

Собственная форма колебаний этого

осциллятора имеет единственный узел,

расположенный в точке сочленения

элемента

с элементом, у кторого инерция бесконечно

велика. Следовательно, в модели 6.4б узел,

соответствующий корню уравнения

,

должен лежать на центральном элементе

совпадают с собственной формой

осциллятора, изображенного на рис.6.4а.

Собственная форма колебаний этого

осциллятора имеет единственный узел,

расположенный в точке сочленения

элемента

с элементом, у кторого инерция бесконечно

велика. Следовательно, в модели 6.4б узел,

соответствующий корню уравнения

,

должен лежать на центральном элементе

![]() ,

но по условию

,

но по условию

![]() .

Это может иметь место только в том

случае, когда центральный элемент

,

удовлетворяющий этому условию, будет

вести себя как элемент, у которого

соответствующий параметр

сделается бесконечно большим. В реальных

условиях это возможно только в том

случае, когда реакция всех остальных

р-2

элементов

.

Это может иметь место только в том

случае, когда центральный элемент

,

удовлетворяющий этому условию, будет

вести себя как элемент, у которого

соответствующий параметр

сделается бесконечно большим. В реальных

условиях это возможно только в том

случае, когда реакция всех остальных

р-2

элементов

![]() на элемент

при колебаниях с собственной частотой

будет в любой момент времени в точности

равна по величине реакции от воздействия

элемента

.

Но эта реакция должна иметь фазу,

отличающуюся от реакции i-го

элемента на

на элемент

при колебаниях с собственной частотой

будет в любой момент времени в точности

равна по величине реакции от воздействия

элемента

.

Но эта реакция должна иметь фазу,

отличающуюся от реакции i-го

элемента на

![]() радиан. Таких состояний у системы р-1.

радиан. Таких состояний у системы р-1.

Рассмотрим

условия их возникновения. Предположим,

что кроме обобщенной силы, изменяющейся

по гармоническому закону, приложенной

к элементу

,

на любой другой элемент

![]() =

действует обобщенная сила, в точности

равная обобщенной силе, действующей на

элемент

,

но фаза этой силы отличается от фазы

силы, действующей на элемент mj,

на

радиан. В этом случае, если остальные

элементы не возбуждаются извне, сумма

сил, действующих на элемент

со стороны элемента mj,

будет уравновешивать реакцию от

воздействия элемента

и, следовательно, элемент

,

несмотря на то, что он удовлетворяет

условию

,

будет вести себя так, как если бы

центральный элемент

имел параметр

равный бесконечности.

=

действует обобщенная сила, в точности

равная обобщенной силе, действующей на

элемент

,

но фаза этой силы отличается от фазы

силы, действующей на элемент mj,

на

радиан. В этом случае, если остальные

элементы не возбуждаются извне, сумма

сил, действующих на элемент

со стороны элемента mj,

будет уравновешивать реакцию от

воздействия элемента

и, следовательно, элемент

,

несмотря на то, что он удовлетворяет

условию

,

будет вести себя так, как если бы

центральный элемент

имел параметр

равный бесконечности.

Таким

образом, чтобы возбудить собственную

форму, соответствующую корню уравнения,

равному

![]() достаточно к любой паре элементов

приложить возмущение, изменяющееся

соответственно по закону

достаточно к любой паре элементов

приложить возмущение, изменяющееся

соответственно по закону

![]() и

и

![]() ,

где

,

где

![]() .

Такое состояние может быть, когда в

коллективе n-2

субъекта не работают, а работающие

субъекты противодействуют друг другу.

.

Такое состояние может быть, когда в

коллективе n-2

субъекта не работают, а работающие

субъекты противодействуют друг другу.

В

случае, когда в системе число элементов

равно p,

таких сочетаний можно составить p(p-1)=n.

Обратим внимание на то, что все эти

сочетания возбуждают идентичные

колебания, т.к. рассматриваемый эффект

будет иметь место независимо от того,

на какие элементы

и

![]() действуют возбуждающие силы.

действуют возбуждающие силы.

Вторую

собственную форму возможно возбудить,

приложив три источника колебаний к трем

элементам системы. В самом деле, пусть

к элементу

приложена возмущающая сила частоты

,

равной собственной частоте, определенной

из уравнения

.

Чтобы ее уравновесить не обязательно

силу, тормозящую элемент

в виде реакции, вызванной силы, приложить

к элементу

.

Можно тот же эффект получить, если

амплитуду силы

разделить на две части и одну составляющую

приложить к элементу j,

а вторую с амплитудой равной

![]() ,

приложить к любому k-

му,

,

приложить к любому k-

му,

![]() -

элементу из множества

-

элементу из множества

![]() .

.

Не трудно видеть, что в этом случае можно вызвать неограниченное число сочетаний, которые могут возбудить вторую собственную форму.

Обобщая

по индукции приведенный выше результат

не трудно согласится с тем, что в случае,

когда к части элементов

![]() ,

приложить силы равные

,

приложить силы равные

![]() ,

ко второй части

,

ко второй части

![]() приложить силы

приложить силы

![]() и остальные

и остальные

![]() не возбуждать, то узлы будут лежать на

элементе с инерционным параметром

,

если имеет место условие

не возбуждать, то узлы будут лежать на

элементе с инерционным параметром

,

если имеет место условие

![]() .

.

Таких сочетаний, удовлетворяющих принятому условию можно предложить (p-1) не повторяющихся вариаций. Приведенное выше заключение означает, что существует (p-1) не повторяющихся сочетаний, при которых собственные формы имеют узлы, расположенные на элементе, инерционный параметр которого равен . Следует отметить, что каждая форма может возбуждаться бесконечным множеством вариантов сочетаний. Лишь бы выполнялись условия

![]() .

.

Завершая

рассмотрение предложенной модели

предположим, что возмущающие силы

,

имеющие одинаковые фазы, приложены к

элементам

![]() .

В этом случае воздействие всех элементов

на элемент

складываются и не уравновешивают друг

друга, поэтому узел колебаний с частотой

.

В этом случае воздействие всех элементов

на элемент

складываются и не уравновешивают друг

друга, поэтому узел колебаний с частотой

![]() не может лежать на элементе

.

не может лежать на элементе

.

Возможны

два варианта этих колебаний. В первом

парциальная частота

![]() больше парциальной частоты

больше парциальной частоты

![]() ,

во втором она меньше. В первом случае

узел колебаний лежит на элементе

,

во втором она меньше. В первом случае

узел колебаний лежит на элементе

![]() ,

во втором он лежит на всех элементах

,

во втором он лежит на всех элементах

![]() на одинаковом расстоянии от сочленения

с элементом

.

Следовательно, и в том и в другом случае

частота

,

равная

на одинаковом расстоянии от сочленения

с элементом

.

Следовательно, и в том и в другом случае

частота

,

равная

![]() не может быть собственным числом,

определенным из уравнений

не может быть собственным числом,

определенным из уравнений

![]() для

для

![]() .

.

Теперь мы вправе утверждать:

Кратные собственные частоты возникают тогда, когда каждый работник стремится к собственной цели, заключающейся в желании полностью отмежеваться от воздействия коллег.

Для максимального плодотворного сотрудничества необходимо, чтобы все работники трудились бы синфазно. Однако при этом возможны два случая: либо они стремятся обеспечить максимальную отдачу, либо максимально препятствовать выполнению задачи (саботаж).

Отметим,

что при этих формах колебания всех

элементов синфазны. Они по фазе совпадают

с колебаниями элемента

![]() ,

или синхронно движутся в противофазе

с ним. Это подтверждается практикой.

Максимальная эффективность конвейерного

производства имеет место в том случае,

когда одинаковые по параметрам работники

стараются максимально увеличить

производительность конвейерной системы,

а максимальная эффективность

противодействия имеет место тогда,

когда весь коллектив одинаковых

исполнителей стремится саботировать

производственный процесс.

,

или синхронно движутся в противофазе

с ним. Это подтверждается практикой.

Максимальная эффективность конвейерного

производства имеет место в том случае,

когда одинаковые по параметрам работники

стараются максимально увеличить

производительность конвейерной системы,

а максимальная эффективность

противодействия имеет место тогда,

когда весь коллектив одинаковых

исполнителей стремится саботировать

производственный процесс.