- •4.Элементы общегеографической и тематической карты.

- •5.Картографические проекции. Классификация проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки.

- •6. Классификация проекций по характеру искажений.

- •7.Принципы выбора картографических проекций.

- •8. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка.

- •9. Язык карты. Способы картографического изображения.

- •17.Способ локализованных диаграмм.

- •18.Картограммы и картодиаграммы.

- •20. Гипсометрические способы изображения рельефа. Шкалы высот и глубин.

- •21. Передача на картах иноязычных названий географических объектов.

- •22.Сущность и факторы картографической генерализации.

- •23.Виды генерализации. Цензы и нормы отбора.

- •24.Генерализация явлений локализованных в пунктах.

- •25.Генерализация явлений локализованных на линиях

- •26.Генерализация явлений локализованных на площадях

- •27. Виды и типы карт.

- •28.Классификация карт по тематике.

- •29.Аналитические карты.

- •30.Комплексные карты.

- •31.Синтетические карты

- •32.Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты.

- •33.Географические атласы как системные картографические произведения. Определение и классификация.

- •34.Фундаментальные отечественные и мировые атласы.

- •35.Национальные и региональные атласы.

- •36. Российские топографические и обзорно-топографические карты.

- •37.Понятие о картографическом методе исследования.

- •1. Картографирование, или картографический метод отображения, цель которого состоит в переходе от реальной действительности к карте (модели);

- •2. Картографический метод исследования, использующий готовые карты (модели) для познания действительности.

- •38.Система приемов анализа карт

- •39.Картометрия и морфометрия

- •40.Математико картографическое моделирование

- •41. Изучение по картам структур явлений

- •42.Изучение по картам динамики явлений и процессов

- •43.Изучение по картам взаимосвязей

- •44.Надежность исследования по картам

- •46.Геоинформационные системы, их структура, виды.

- •46.Геоинформационное картографирование и его географические основы.

- •47.Оперативное картографирование. Картографические анимации.

- •48.Мультимедиа картографической тематики. Понятие о виртуальном картографировании

9. Язык карты. Способы картографического изображения.

Язык карты — это используемая в картографии знаковая система, включающая условные обозначения, способы изображения, правила их построения, употребления и чтения при создании и использовании карт.

Язык карты — выдающееся изобретение человечества, он составляет важный элемент человеческой культуры и цивилизации. Его развитие на всех этапах было связано с уровнем научно-технического прогресса, состоянием культуры и искусства, с политическим устройством и общественными институтами — словом, со всем тем, что формирует общественно-исторический процесс. Во все времена язык карты не только обеспечивал хранение и передачу пространственно-временной информации, но и играл роль общего языка в науках о Земле и смежных с ними отраслях знания. В связи с автоматизацией и компьютеризацией картографии внимание к языку карты особенно возросло. С картосемиотических позиций изучаются категории и элементы языка карты, его грамматика и структура, механизмы функционирования, правила употребления знаков. Эти исследования, тесно связанные с общей семиотикой, машинной графикой, художественным дизайном и психологией восприятия, имеют ясную практическую ориентацию — они направлены на повышение качества электронных карт. Исследования показали, что в языке карты можно различить, по крайней мере, два слоя (два подъязыка): один из них отражает размещение картографируемых объектов, их пространственную форму, ориентацию, взаимное положение, а другой — содержательную сущность этих явлений, их внутреннюю структуру, качественные и количественные характеристики. Грамматика обоих подъязыков определяется правилами картографической семиотики.

Язык карты — это объектный язык картографии. Его главными функциями (как и картографии вообще) являются коммуникативная функция, т.е. передача некоторого объема информации от создателя карты к читателю, и познавательная функция — получение новых знаний о картографируемом объекте.

Интенсивные разработки в области языка карты привели к формированию особой языковой (или картоязыковой) концепции в теории картографии, согласно которой картографическое изображение рассматривается как особый текст. Иначе говоря, карта — есть изображение, созданное на языке карты. Сторонники данной концепции считают даже, что именно разработка языка карты и исследование его свойств и функций составляют содержание картографии как науки. По-видимому, такая точка зрения несколько гипертрофирует роль языка карты как предмета картографии (иные

теоретические концепции представлены в разделе 2.2), но, безусловно, она отражает значимость данного феномена. Во всяком случае, следует отметить справедливость главного утверждения сторонников языковой концепции: язык карты — это форма существования картографии.

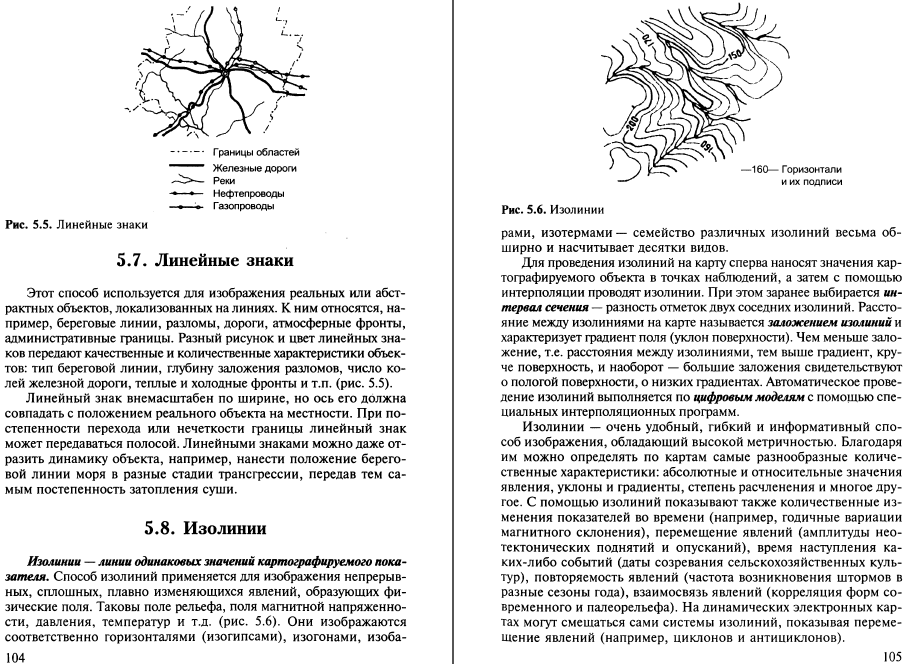

картографические способы изображения. системы условных обозначений, применяемые для передачи объектов и явлений, различающихся характером пространственной локализации. Значки применяют для объектов, локализованных в пунктах и не выражающихся в масштабе карты (города, месторождения, ориентиры на местности и т. п.). Различают значки геометрические (кружки, квадраты, звёздочки и др.), буквы русского или лат. алфавита и пиктограммы, напоминающие изображаемый объект (рисунок самолёта обозначает аэродром, туристская палатка – кемпинг). Размер значка характеризует объект количественно, а форма, цвет – качественно. Линейные знаки изображают линейные объекты (берега, разломы, дороги, границы). Рисунок и цвет линейных знаков передают качественные и количественные характеристики объектов: тип берега, геологический возраст разломов, класс дороги, иерархию границ и т. п. Линейным знаком можно отразить динамику объекта, напр. положение берега моря в разные эпохи, передав тем самым скорость затопления суши. Изолинии (соединяют точки с одинаковыми значениями картографируемого показателя) применяют для показа непрерывных, сплошных, плавно изменяющихся явлений, образующих физические поля. Таковы поля рельефа, силы тяжести, давления, тем-р и т. д. Этот удобный и информативный способ изображения позволяет выполнять по карте всевозможные измерения. Для усиления наглядности промежутки между изолиниями окрашивают так, чтобы интенсивность окраски отражала нарастание или убывание показателя. Качественный фон – способ отображения цветом или штриховкой качественных различий явлений сплошного распространения. Способ всегда связан с районированием тер. по какому-либо признаку (с.-х. р-ны, типы почв, растительные ассоциации). Для удобства различения качественного фона его сопровождают индексами. Количественный фон применяют для передачи количественных различий явлений сплошного распространения в пределах выделенных р-нов. Подобно качественному фону, этот способ всегда сопряжён с районированием, но по количественному признаку, напр. по запасам гидроресурсов в речных бас., по степени расчленения рельефа. Локализованные диаграммы характеризуют явления с помощью графиков и диаграмм, помещаемых в пунктах их наблюдения. Примерами служат розы ветров, графики изменения среднемес. тем-р и осадков, локализованные по метеостанциям и гидропостам. На карте всегда отмечены пункты, к которым отнесены графики. Точечный способ применяют для показа явлений массового, но не сплошного распространения, с помощью множества точек, каждая из которых имеет определённый вес, обозначая некоторое число единиц данного явления. Чаще всего так показывают размещение сельского нас. (напр., вес одной точки – 1000 жителей), посевные площади (1 точка – 200 га посевов), поголовье (1 точка – 500 голов скота) и т. п. Ареалы – способ выделения на карте области распространения какого-либо сплошного или рассредоточенного явления (напр., ареалы распространения животных, растений). Графические средства весьма разнообразны. Это могут быть границы, окраска и штриховка, значки, надписи. Знаки движения используют для показа пространственных перемещений явлений (напр., движение циклонов, перелёт птиц, передача электроэнергии, миграции населения). Различают два вида знаков: векторы движения – стрелки разного цвета, формы и толщины (напр., векторы тёплых и холодных течений и полосы движения – ленты, ширина и цвет которых передают интенсивность и структуру потоков, напр. грузоперевозок). Картодиаграммы – изображение абсолютных статистических показателей по единицам административно-территориального деления с помощью диаграммных знаков. Их применяют для показа таких явлений, как валовой сбор урожая, объём промышленного производства, потребление электроэнергии по р-нам, обл., провинциям и т. п. Картограммы позволяют легко сопоставлять эти ячейки между собой. Картограммы используют для показа относительных статистических данных по административно-территориальным единицам. Это всегда расчётные величины – напр., число детских садов на 1000 жителей, энерговооружённость сельского хозяйства в расчёте на 100 га обрабатываемых земель, процент лесопокрытой площади в р-не и т. п. Картограмма имеет шкалу, интенсивность которой изменяется с нарастанием или убыванием показателя. Динамические знаки используют в картографических анимациях. Знаки перемещаются по полю карты, меняют форму и размер, окраску и насыщенность цвета (напр., перемещение циклонов и фронтов), они могут мигать и пульсировать, привлекая внимание к какому-либо важному объекту, напр. к возможному источнику радиационного загрязнения.

10.Графические переменные. Условные знаки и их виды. Количество и разнообразие знаков, применяемых при создании карт, практически бесконечно. Однако все они состоят из небольшого числа графических переменных подобно тому, как все многообразие существующих мелодий состоит всего из шести нот.

Графические переменные — элементарные графические средства, используемые для построения картографических знаков и знаковых систем. Это форма, размер, ориентировка, цвет, насыщенность цвета и внутренняя структура знака (рис. 5.3).

Представление о

графических переменных разработал в

60-х годах французский семиолог и картограф

Ж. Бертен применительно к статичным

бумажным картам. Если же иметь в виду

компьютерные картографические анимации,

то следует добавить динамические

графические переменные (см. раздел

5.20). Создавая знаки для любой карты,

картограф может свободно сочетать любые

графические переменные. Законы

картографической семиотики и художественный

вкус автора карты позволяют подбирать

самые разные стили и сочетания,

конструировать яркие, хорошо различимые

и запоминающиеся знаки. Но в то же время

такая свобода выбора осложняет унификацию

и стандартизацию условных обозначений,

а это — очень важная проблема в

картографии. Например, населенные пункты

можно обозначать кружками разного цвета

и размера, квадратиками, звездочками,

стилизованными рисунками домиков или

какими-либо иными значками. Если

математические или химические символы

понятны специалистам без пояснений, то

всякая карта должна сопровождаться

легендой, разъясняющей значение каждого

знака. В настоящее время стандартные

условные обозначения приняты и официально

закреплены лишь для топографических,

морских и аэронавигационных карт. В

тематической картографии унифицированные

системы цветов и индексов применяют

только на геологических и отчасти

почвенных картах, делаются попытки

разработать унифицированные легенды

геоморфологических карт. Не следует,

конечно думать, что в выборе графических

переменных царит полный произвол. Есть

установившиеся правила, определяемые

особенностями локализации и распространения

явления, принципами взаимного сочетания

знаков, картографическими традициями,

условиями восприятия знаков, требованиями

измерения по картам и др.

Представление о

графических переменных разработал в

60-х годах французский семиолог и картограф

Ж. Бертен применительно к статичным

бумажным картам. Если же иметь в виду

компьютерные картографические анимации,

то следует добавить динамические

графические переменные (см. раздел

5.20). Создавая знаки для любой карты,

картограф может свободно сочетать любые

графические переменные. Законы

картографической семиотики и художественный

вкус автора карты позволяют подбирать

самые разные стили и сочетания,

конструировать яркие, хорошо различимые

и запоминающиеся знаки. Но в то же время

такая свобода выбора осложняет унификацию

и стандартизацию условных обозначений,

а это — очень важная проблема в

картографии. Например, населенные пункты

можно обозначать кружками разного цвета

и размера, квадратиками, звездочками,

стилизованными рисунками домиков или

какими-либо иными значками. Если

математические или химические символы

понятны специалистам без пояснений, то

всякая карта должна сопровождаться

легендой, разъясняющей значение каждого

знака. В настоящее время стандартные

условные обозначения приняты и официально

закреплены лишь для топографических,

морских и аэронавигационных карт. В

тематической картографии унифицированные

системы цветов и индексов применяют

только на геологических и отчасти

почвенных картах, делаются попытки

разработать унифицированные легенды

геоморфологических карт. Не следует,

конечно думать, что в выборе графических

переменных царит полный произвол. Есть

установившиеся правила, определяемые

особенностями локализации и распространения

явления, принципами взаимного сочетания

знаков, картографическими традициями,

условиями восприятия знаков, требованиями

измерения по картам и др.

Системы условных обозначений, применяемые для передачи объектов и явлений, различающихся характером пространственной локализации и размещения, называются способами картографического изображения.

Условные знаки. Картографические условные знаки — это графические символы, с помощью которых на карте показывают (обозначают) вид объектов, их местоположение, форму, размеры, качественные и количественные характеристики.

Знаковость — одно из самых важных свойств, отличающих карту от многих других изображений, прежде всего от аэро- и космических снимков. Использование условных знаков позволяет:

• показывать реальные и абстрактные объекты (например, высоту снежного покрова либо индекс континентальности климата);

• изображать объекты, не видимые человеком и даже не воспринимаемые органами чувств (палеорельеф древних материков, гравитационные и магнитные поля и др.);

• передавать внутренние характеристики объектов, их структуру (объем и структуру промышленного производства, состав населения);

• отражать взаимные отношения объектов: порядок и иерархию, пропорциональность, различие, соподчиненность (геологическая стратиграфия);

• показывать динамику явлений и процессов (изменение стока в речных бассейнах по месяцам);

• сильно уменьшать изображение (на мелкомасштабной картеь вместо показа отдельных домов и кварталов можно дать кружком обозначить весь населенный пункт).

Условные обозначения, применяемые на картах, подразделяют на три основные группы (рис. 5.2):

• внемасштабные, или точечные, которые применяют для показа объектов, локализованных в пунктах, например, нефтяные месторождения или города на мелкомасштабных картах. Внемасштабность знаков проявляется в том, что их размеры на карте всегда значительно превосходят истинные размеры объектов на местности;

• линейные, используемые для линейных объектов: рек, дорог, границ, тектонических разломов и т.п. Они масштабны по длине, но внемасштабны по ширине;

• площадные, применяемые для объектов, сохраняющих на карте свои размеры и очертания, например, для лесных массивов, озер, почвенных ареалов и др. Такие знаки обычно состоят из контура и его заполнения, они всегда масштабны и позволяют точно определить площадь объектов. До недавнего времени все условные знаки были статичными,

однако с развитием электронных технологий появились динамические условные знаки. Это движущиеся, изменяющиеся знаки, используемые в компьютерных картографических анимациях. Они также могут быть точечными, линейными или площадными.

11.Способ значков.

С

помощью значков на карте могут изображатьс

не только сами объекты и их вид, но и

количественные соотношения между ними,

а так же их структура и динамика. Передача

количественных показателей объектов

производится путем изменения размеров

значков. Зависимость размеров значков

от количественных характеристик может

быть принята разной. При использовании

абсолютной шкалы размеры значков прямо

пропорциональны количественным

характеристикам объекта. Однако при

больших различиях объектов невозможно

использовать абсолютные шкалы. Поэтому

используют условную шкалу которая

отражает количественные различия в

условной соизмеримости.

С

помощью значков на карте могут изображатьс

не только сами объекты и их вид, но и

количественные соотношения между ними,

а так же их структура и динамика. Передача

количественных показателей объектов

производится путем изменения размеров

значков. Зависимость размеров значков

от количественных характеристик может

быть принята разной. При использовании

абсолютной шкалы размеры значков прямо

пропорциональны количественным

характеристикам объекта. Однако при

больших различиях объектов невозможно

использовать абсолютные шкалы. Поэтому

используют условную шкалу которая

отражает количественные различия в

условной соизмеримости.

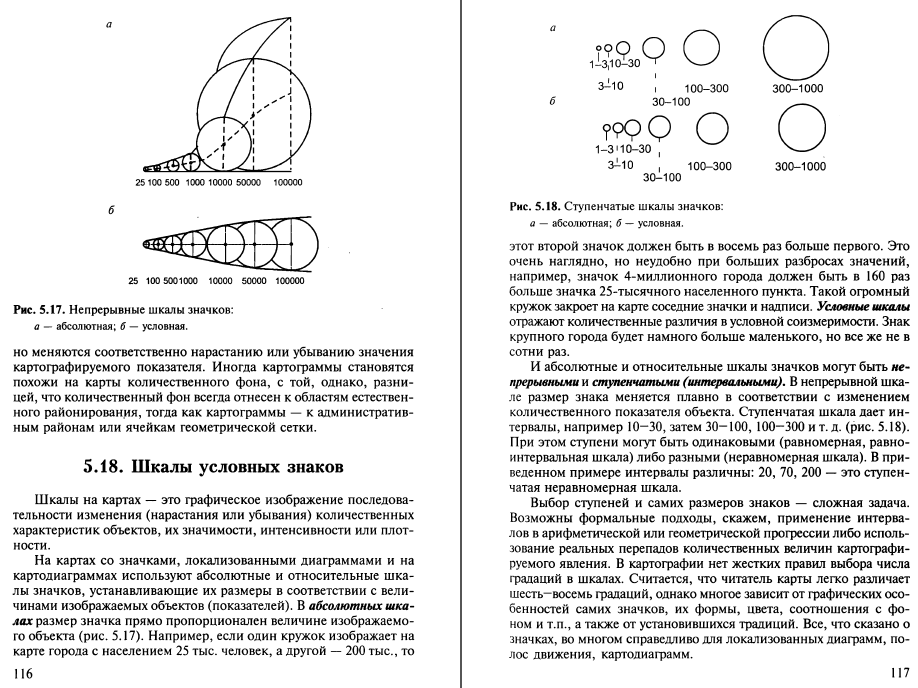

Как при абсолютной, так и при условной соизмеримости значков их шкала может быть непрерывной либо ступенчатой, т. е. разбитой на интервалы. При непрерывной шкале размер знаков изменяется непрерывно вслед за изменением величины объекта. При ступенчатой шкале размер значков, постоянный в пределах каждого интервала и определяемый по среднему значению интервала, возрастает скачком при переходе к следующей ступени. Ступенчатые шкалы предпочтительны при изображении и группировке объектов по разрядам (классам) величин.

Рассмотрим некоторые принципы построения ступенчатых шкал. Удобство запоминания и пользования шкалой, а также легкость распознавания значков выдвигают два условия, общие для любых шкал: во-первых, разграничение ступеней круглыми числами; во-вторых, сокращение числа ступеней до 5-7, максимум до 10-12. Осуществление этих требований не предопределяет величины интервалов. Последние устанавливают, руководствуясь особенностями картографируемого явления и назначением карты.

Равноинтервальные ступенчатые шкалы, т. е. построение шкалы по принципу арифметической прогрессии: а, а+б, а+б+ б, а+б+б+ б и т. д., - пригодны для характеристики однокачественных величин, изменяющихся в относительно ограниченных пределах. Когда же эти пределы широки и для характеристики малых величин существенны сравнительно небольшие изменения, мало влияющие на крупные величины, тогда предпочтительна шкала с кратными интервалами (неравноинтервальная шкала), которая строится по принципу геометрической прогрессии: a, ak, ak2, ak3 и т. д. Числовая интерпретация такой шкалы, например менее 100; от 100 до 1 000; от 1 000 до 10 000; от 10 000 до 100 000; от 100 000 до 1000 000; свыше 1000 000, показывает, что она дифференцирует и малые и крупные величины (например, населенные пункты по их людности) при ограниченном числе ступеней.

12. Способ линейных знаков.

13.Изолинии и псевдоизолинии.

14. Способы качественного и количественного фонов.

15.Точечный способ.

16.Ареалы.

Многообразие приемов оформления ареалов (например, окрашивание ареалов, ограничение их линиями различного рисунка и цвета, применение ареальных значков и др.) позволяет сочетать на одной и той же карте ряд ареалов, даже если они перекрывают друг друга.

В качестве главного способа картографического изображения ареалы используются преимущественно на зоогеографических картах, показывающих области распространения различных видов животных (Атлас океанов, с. 247, Атлас Иркутской области, с. 96). Чаще они применяются в качестве вспомогательного, дополнительного способа. Например, на карте четвертичных отложений, исполненной качественным фоном, наносят ареалы различных оледенений, на карте магнитного склонения выделяют районы магнитных аномалий, на карте морских портов отмечают границы районов, к ним тяготеющих, и т. п. Столь же обычно соединение ареалов с внемасштабными знаками и точечным способом.