- •Введение

- •1. Тип информационного метаболизма (обмена)

- •2. Интертипные отношения

- •3. Соционический консалтинг

- •4. Искажения информационной структуры типа

- •Об интерпретации терминов

- •Перечень соционических психотипов

- •Практики

- •Исследователи

- •Социалы

- •Гуманитарии

- •Списки профессий для каждого психотипа

Об интерпретации терминов

Логика и этика

Здесь нам пришло время обратиться к наблюдениям одного из самых талантливых психоаналитиков своего времени К. Г. Юнга. Изучая различные способы восприятия реальности различными людьми, он вывел базовые закономерности и попытался объяснить, почему отдельный человек все же не в состоянии объять необъятный мир во всей его полноте.

Изучив огромное количество людей, Юнг пришел к выводу, что они делятся на две группы по способу оценки действительности. Одни опираются на смысл и законы, ориентируются на расчеты и договора - этим людям Юнг присвоил название «мыслительные типы». В соционике их принято называть логиками в связи с тем, что функции, связанные с обработкой информации о веществе, объектах, у них работают более сильно и адекватно. Для них два плюс два всегда будет четыре, независимо от их симпатий или антипатий к сосчитанным объектам.

Другие люди более склонны оценивать действительность, ориентируясь на нравственные нормы, на свое сочувствие или отвращение, на «голос совести». Таких людей Юнг назвал «чувствующими типами». В соционике их принято называть этиками. У них более адекватно и всесторонне воспринимают реальность функции, связанные с обработкой информации об энергетических процессах и состояниях мира и окружающих людей. Их восприятие образно, объекты переплетены отношениями, мир воспринимается текучим и откликающимся на человеческие чувства.

Оказалось, что совместить столь разные подходы в одном организме невозможно. Ведь чтобы разум обрел свою незамутненную, кристальную ясность, его не должны смущать никакие сильные чувства. Например, если человек не сумел преодолеть горячее желание увидеть определенный результат, он может легко принять желаемое за действительное. Только если разум существенно превалирует над чувствами, полученный результат будет надежен.

И наоборот, как только в чувства закрались малейшие признаки расчета, чувства перестают быть искренними. Рассуждения о целесообразности чувств способны погубить их на корню. Только если чувства значительно превосходят по силе все «доводы разума», можно говорить об их подлинной истинности.

Значит, рассмотренные нами признаки логика/этика связаны между собой условием взаимного исключения. Так бывает. Например, предмет может быть одновременно зеленым, соленым, длинным и пупырчатым. Но он не может быть одновременно и зеленым, и красным. То же самое происходит и с соционическими функциями. Они попарно антагонистичны. И успешное развитие одной из них означает, что другая «уступила ей дорогу».

Противоречия типа «логика – этика».

Те, кто только начинает изучать соционику и узнает, что люди делятся на этиков и логиков, часто впадают в соблазн упрощенных толкований.

Можно услышать, например, такое мнение, что этикам нечего делать в науке, потому что они не умеют думать. Однажды в одной из наших групп на самом первом занятии мы услышали от потрясенного логика такую фразу: «Раз у этиков нет логики – значит, они не могут думать правильно! Это неправильное мышление!»

И наоборот, считается, что логики из‑за слабой этики не могут продуктивно строить отношения, быть внимательными к своим близким. О них иногда говорят как о невоспитанных, неуклюжих, черствых людях, не способных к тонким сопереживаниям.

На самом деле нет такого этика, который не был бы способен выучить таблицу умножения или посчитать сдачу в магазине. И нет такого логика, которого нельзя было бы научить здороваться и быть внимательным к своим близким (хотя логики действительно более сдержаны в проявлении эмоций). Понятно, что здесь каждый играет не на своем поле, но в рамках общечеловеческой культуры бытовой уровень освоения этих навыков вполне может быть достигнут даже по слабым функциям.

Когда мы говорим о различиях между логиками и этиками, они касаются другого. Прежде всего, речь идет о способности к творчеству, которое, несомненно, продуктивнее проходит по сильным функциям, нежели по слабым.

Помимо этого есть еще важная, но трудноопределимая без должной подготовки черта. Это основной канал, по которому человек воспринимает такие глобальные культурные реалии, как сфера логических смыслов и сфера нравственности. И этики, и логики по своим сильным функциям уверены в их абсолютной реальности. А вот по слабым функциям они не воспринимают этих реалий всерьез.

Логики уверены в том, что причинно‑следственные связи существуют в мире объективно. Смысл для них – понятие реальное, оно может присутствовать или отсутствовать в каждом конкретном утверждении. Это – сущность, которую нельзя игнорировать и которая не зависит от произвола субъекта. И с какими бы квазилогическими построениями ни пришлось столкнуться логику, он сразу же может определить разрывы смыслов и провалы в рассуждениях. Таким образом, он всегда может отличить осмысленные утверждения от бессмысленных.

Этики, конечно же, не станут спорить с тем, что причинно‑следственные связи есть, но подсознательно они ожидают, что при очень большом желании обстоятельства можно изменить, конкретные факты просто проигнорировать или сделать из них любые выводы. Главное, чтобы был кто‑то, ради кого это стоило бы делать, или горячее желание видеть вещи именно такими. А правила и законы они в глубине души считают просто конвенцией, которая, по всей вероятности, могла бы быть иной.

Но те же этики абсолютно уверены в существовании глобальных космических законов гармонии или воздаяния каждому за его поступки. Понятия божественной любви, идеалы гуманизма, нравственности, незапятнанной совести, а также любви и дружбы обсуждаются ими с полным знанием дела и абсолютной уверенностью в их реальности. И за изменчивостью этических норм в разные исторические эпохи этик видит живое содержание этической реальности.

Что касается логиков, то им, со своей стороны, этические нормы кажутся конвенцией, которая вполне могла бы быть другой, но оказалась оптимальной для выживания в данных исторических условиях. Им трудно поверить, что за разговорами о совести и идеалах в самом деле стоит какая‑то реальная субстанция.

В этом и заключается глобальное различие между двумя системами ценностей, на которые опираются логики и этики. А явные проявления логики и этики в жизни, описанные в тестах, являются лишь следствием этого. Но не будем забывать, что обе системы ценностей дополняют друг друга и одинаково нужны человечеству для выживания.

Сенсорика и интуиция

Юнг заметил, что одни люди прекрасно ориентируются в конкретной обстановке. Они видят пространственное распределение предметов, чувствуют свое тело среди обстановки комнаты, хорошо определяют свойства вещей и состояние здоровья людей, комфортность и другие конкретные свойства окружающего пространства. У таких людей хорошо работает функция, обрабатывающая информацию о пространственных свойствах мира. Юнг называл таких людей «ощущающими», а в соционике их принято называть сенсориками.

Другие люди, по наблюдениям Юнга, воспринимают реальность во всей совокупности возможных вариантов ее развития. Они чувствуют все тенденции процессов, видят внезапно возникающие возможности и целостную картину окружающей действительности во всем многообразии связей. Конкретика может от них ускользнуть, но направление развития событий - никогда. Таких людей Юнг назвал интуитами. Это название прижилось и в соционике.

И здесь способность зафиксировать объект наблюдения, точно увидеть его в пространстве, оценить его конкретные сиюминутные свойства приводит к невозможности уловить тенденции к изменению его свойств или координат. Ведь для того, чтобы проследить тенденцию, необходимо увидеть два состояния и определить вектор изменения. При этом ощущение координаты размывается.

Об этом в квантовой механике говорит нам принцип неопределенности Гейзенберга. Одна из его трактовок гласит: чем точнее определение координаты объекта, тем больше неопределенность в определении скорости. И наоборот.

И кто бы мог подумать, что присутствие в соционике разделения людей на крепких конкретных сенсориков и на мечтательных «не от мира сего» интуитов восходит к глубинным свойствам Вселенной. Символично, что квантово-механические принципы открылись людям в начале XX века, почти в то же время, что и типология Юнга.

Противоречия типа «сенсорика – интуиция».

Взаимные подозрения сенсориков и интуитов в отсутствии друг у друга воображения имеют в своей основе путаницу понятий. Попробуем разобраться.

Любой человек, будь то интуит или сенсорик, воспринимает окружающий нас мир с помощью органов чувств. Каждый здоровый человек использует для этого глаза, уши, рот, нос и осязание, получая через них определенные ощущения.

Зрительные ощущения поставляют около 80% всей информации о мире. Не меньшую роль играют в современном мире, где все звучит, и слуховые ощущения. С эволюционной точки зрения эти два наиболее мощных канала появились позже, а потому являются более уязвимыми в процессе генетического наследования (что мы как раз наблюдаем у слепых и глухих людей). Более древними и, следовательно, более устойчивыми в плане наследования являются вкусовые, тактильные и обонятельные ощущения. Будучи более примитивными, они же несут меньший объем информации.

Получаемые комплексы ощущений складываются в сознании в образы реального мира. Воспроизведение этих образов по памяти называется представлением. Любой человек – и сенсорик, и интуит – естественно, способен представлять то, что он когда‑то видел, слышал, трогал, ел или нюхал. В противном случае ровно половина человечества под названием «интуиты», видимо, уже давно была бы стерта с лица земли.

И все же если сравнивать образы ощущений у интуитов и сенсориков, то совершенно очевидно, что сенсорики значительно точнее концентрируют свое внимание на тех формах, в которых мир являет себя. Интуит не замечает многого из того, что находится у него буквально перед носом, что звучит в непосредственной близости от него, и вообще того, что с ним происходит «здесь и сейчас».

То же самое можно сказать и о воспроизведении комплексов ощущений по памяти. Представлениями гораздо лучше оперирует сенсорик, поскольку обладает цепкой памятью на всевозможные конкретные впечатления от мира. В этом смысле его можно назвать экспертом в области представлений. Это связано с тем, что по сильным соционическим функциям (в данном случае это сенсорика) информация воспринимается более объемно и многомерно. Слабые функции имеют меньшую размерность, поэтому восприятие по ним плоское, многие нюансы сливаются или выпадают из поля зрения.

Именно поэтому если перед сенсориком и интуитом поставить задачу описать вкус экзотического фрукта, вспомнить одежду подруги на вчерашней встрече, представить во всех подробностях прошлогодний отпуск на море – чисто сенсорные задачи конкретного восприятия, – то сенсорик справится с ними не в пример лучше интуита. Богатство впечатлений и точность их воспроизведения сенсориком не идет ни в какое сравнение с ограниченными возможностями интуита в этой области. У последнего все представления либо слишком абстрактные, общие, либо несколько стертые, смазанные, нечеткие. Многие подробности не только не удерживаются в памяти, но пропускаются уже в момент восприятия.

Когда сенсорики говорят, что у интуитов не развито воображение, то имеют в виду именно представление. Здесь правильнее было бы сказать, что интуиты не обладают достаточно качественным представлением о реальном мире, потому что сенсорика у них – слабая функция и восприятие конкретных образов плоское или одномерное.

Зато по своей сильной функции интуиты видят не только существующие, но и множество других возможных сочетаний образов, которыми наполнен мир. И здесь мы имеем дело с тем, что, собственно, и было бы правильно назвать воображением. Если за представлениями стоят реальные объекты окружающего мира и их свойства, то воображение – это композиции образов, которые могут быть скомбинированы в уме в самых фантастических сочетаниях. И здесь сенсорик оказывается слабее, потому что набор комбинаций в его голове гораздо более ограниченный и совершенно неэкспертный.

Сенсорик может быстро и уверенно отличить зеленую бусину от горошины или живые цветы от искусственных, зато интуит всегда отличит реальную возможность наступления самых неожиданных событий от пустого фантазирования, то есть того, чего не может быть никогда. Практика показывает, что сенсорику невозможно даже ввести эти понятия, объяснить, чем пустая фантазия, кажущаяся ему реальной, отличается от возможного, хотя очень причудливого поворота событий.

Например, интуит может без достаточного сочувствия относиться к тем ужасам, которые нагнетает сенсорик, ожидая задержавшегося где‑то члена семьи. У него просто не складывается образ возможных несчастий, столь реальный для сенсорика. Интуит понимает, что разгулявшаяся фантазия сенсорика не имеет ничего общего с реальными возможностями ситуации, которые отчетливо видны ему. Но нередки случаи, когда те же интуиты возвращают билеты на рейсы самолетов, с которыми позднее что-нибудь случается, хотя с точки зрения сенсорика для этого нет никаких реальных оснований – ведь вероятность авиакатастроф на пассажирских линиях чрезвычайно мала.

Или же при виде какой-нибудь неприятного, «противного» зрелища интуит отреагирует более спокойно, нежели сенсорик.

В естественном языке слова «представление» и «воображение» часто путаются, иногда даже выступая как синонимы. Можно без ущерба для смысла сказать «Представь себе этот вкус» и «Вообрази этот вкус». Но в соционике мы обязаны различать эти понятия, чтобы точнее разобраться, в чем, собственно, заключается разница между сенсорным и интуитивным восприятием мира.

Как правило, сенсорные типы имеют цифровое мышление, а интуитивные – аналоговое.

Также можно обратить внимание на то, что взгляд интуита обычно рассеянный, смотрящий вдаль или не фиксирующийся, а у сенсорика взгляд цепкий, сфокусированный на объекте внимания.

Итак, можно выделить отличия между приведенными выше характеристиками.

Признаки развития типа:

Развитие сенсорики

В целом, люди, развивающие в себе сенсорику, начинают фокусировать большее внимание на текущем моменте, день за днем отслеживать происходящее.

Вот что может обнаружиться среди новых подходов к жизни:

— Большее внимание к зрительным и звуковым образам, вкусовым, обонятельным и осязательным ощущениям

— Новое понимание природы

— Возросший интерес к деталям и фактам, повысившаяся точность и аккуратность

— Более реалистичный взгляд на вещи, более внимательное отношение к срокам реализации проектов и к необходимым для их осуществления обстоятельствам

В числе новых интересов могут оказаться следующие:

— Кулинария

— Строительство

— Искусства и ремесла

— Пристрастие к музыке

— Физкультура

— Туризм

— Садоводство

— Чтение нехудожественной литературы

— Внимание к подробностям

— Возросшее внимание к цифровым данным

Развитие интуиции

В целом, люди, развивающие в себе интуицию, делаются более открытыми к переменам и к видению вещей в новом свете.

Вот что может обнаружиться среди новых подходов к жизни:

— Повышение интереса к подтекстам и к значениям символов

— Появление или углубление интереса к духовным вопросам и к вопросам, относящимся к смыслу жизни

— Большее доверие к работе воображения

— Размышления о взаимосвязях людей и вещей, интерес к всеобщей картине мира

В числе новых интересов могут оказаться следующие:

— Искусство, дизайн

— Религия

— Исследования, научные изыскания, продолжение образования, приобретение научных степеней

— Решение задач, мозговой штурм

— Изобретательство

— Литературное творчество

— Чтение художественной литературы

— Путешествия с целью приобретения знаний о других культурах

— Выстраивание долгосрочных планов

Развитие логики

Люди, развивающие в себе логику, в целом становятся в большей степени способны к объективности при обработке информации.

Вот что может обнаружиться среди новых подходов к жизни:

— Большее стремление к справедливости и равенству

— Новый взгляд на причинно-следственные связи и логические последствия поступков

— Более критические оценки людей и ситуаций

— Возросший интерес к эффективности и компетентности

В числе новых интересов могут оказаться следующие:

— Игры, требующие стратегического мышления (преферанс, шахматы и т. п.)

— Дискуссии

— Политика

— Повышение персональных стандартов

— Знание стандартов других

— Стремление проявлять последовательность

Развитие этики

В целом, люди, развивающие в себе этику, становятся внимательнее к тому, как их поступки влияют на окружающих. Часто их приоритеты приобретают более личностный характер.

Вот что может обнаружиться среди новых подходов к жизни:

— Возросшее значение эмоциональной поддержки окружающих, внимание к нуждам других людей

— Более бережное отношение к дружбе, готовность поделиться с другими тем, что пережито и прочувствовано

— Больший интерес к общению, умение слушать других

— Умение оценивать чужие заслуги

В числе новых интересов могут оказаться следующие:

— Права других людей

— Деятельность на добровольной основе

— Наставничество

— Восстановление отношений со старыми знакомыми

— Организация или посещение каких-либо мероприятий, собраний

— Эмоциональная помощь

— Откровенные, вдумчивые беседы

— Литературное творчество

— Ведение дневника

— Выражение признательности окружающим

Рациональность и иррациональность.

Часто под этими признаками в первую очередь подразумеваются такие понятия, как организованность или безалаберность. Это тоже аберрация естественного языка, следы бытового толкования терминов. И в культуре принято считать, что рациональным (то есть надежным, предсказуемым, ответственным) быть хорошо. А иррациональным (то есть ненадежным, непредсказуемым, безответственным) – плохо. На самом деле безалаберность – не свойство типа, а свойство человека. В соционике эти характеристики имеют несколько иные значения. Некоторые рационалы могут показаться крайне безалаберными, и наоборот, некоторые иррационалы с виду не кажутся таковыми. Поэтому если трактовать данный признак именно так, может показаться, что он недостаточно четкий, чтобы грамотно выявить типологические особенности.

Рациональный:

— предпочитает заранее знать, что предстоит сделать, чтобы организовать все свои дела наилучшим образом;

— стремится жить в размеренном ритме;

— производит впечатление обязательного, пунктуального человека;

— тяжело переносит состояние неопределенности, поскольку в такой ситуации нельзя ничего заранее запланировать;

— стремится довести начатое дело до конца.

Иррациональный:

— спонтанен, способен пойти на рискованное дело, не очень заботясь о том, чем это может кончиться;

— его угнетает необходимость подчиняться заранее запланированному порядку;

— на его обещания не всегда можно положиться, может о них забыть, если его что-то отвлекло;

— предпочитает быть свободным от обязательств и делает то, что предложит случай;

— может бросить начатое дело, увлекшись чем-то другим.

Глубинное отличие рациональных типов от иррациональных – это обращенность первых к прошлому опыту (а в самом общем смысле к прошлому опыту всего человечества), а вторых – к тем переменам, которые несет с собой будущее. Очень характерно по этому признаку разделяется отношение одних и других к планам.

Для рационала построенный план – это удобная и понятная дорога, по которой он, нагруженный своим опытом, может двигаться в будущее, не опасаясь неожиданностей и ненужных приключений. План для рационала желателен. Он выступает в качестве необходимого средства, которое приведет его к цели. При невозможности составить план или осуществить намеченное рационал чувствует себя неуверенно, растерянно. Он старается избегать подобных ситуаций, предпочитая проживать каждый свой день с заранее продуманным решением.

С точки зрения иррационала, план, составленный вчера, обязывающий его руководствоваться особенностями вчерашней ситуации, как минимум бесполезен в новой ситуации, а как максимум – даже опасен, потому что накладывает жесткое клише на текущие, изменяющиеся обстоятельства. В связи с этим иррационал старается как можно быстрее избавиться от плана, выполнить его и вновь почувствовать себя свободным. Это позволяет ему оперативно реагировать на особенности текущего момента.

Если для рационала план – это гарантия некоторой стабильности в будущем, позволяющая ему двигаться вперед, то для иррационала план – это решетка, досадное препятствие, не позволяющее ему гибко вписываться в постоянно меняющийся поток событий, как того требует его природа.

Иррационалы более гибкие и способны легко менять свое мнение, если это необходимо.

Можно упомянуть, что в некоторых экстремальных ситуациях иррационалы соображают гораздо быстрее, чем рационалы. И необдуманные поступки зачастую оказываются более своевременными.

Возвращаясь к истокам (к К. Г. Юнгу), соционика постулирует равную ценность этих двух качеств. Для развития культуры иррациональная отзывчивость на перемены – не менее важный фактор, чем рациональное сохранение традиций.

(Рационал – логико-интуитивный, этико-сенсорный, иррационал – интуитивно-логический, сенсорно-этический – иррационалы опираются на чувство, рационалы – на мышление).

Сенсорика - логика

Чувствует, но проверяет логически

Логика - сенсорика

Опирается на логику, но проверяет здравым смыслом

Интуиция - логика

Чувствует внутренне, а объясняет логически

Логика - интуиция

Опирается на логику, но проверяет своим внутренним мироощущением

Сенсорика - этика

Чувствует, но проверяет нормами и моралью

Этика - сенсорика

Опирается на общепринятые нормы, но проверяет здравым смыслом

Интуиция - этика

Чувствует внутренне, но прибегает к нравственным нормам

Этика - интуиция

Опирается на нравственные нормы и мораль, но проверяет своим внутренним мироощущением

Экстраверсия и интроверсия.

Расхожие, обыденные представления накладывают свой отпечаток и на эти два термина. Обычно под ними понимается противопоставление общительности и замкнутости, хотя, по замыслу К. Юнга, разработавшего в свое время эти понятия, различие между экстравертной и интровертной установками базировалось на другом.

Юнг вводил понятия экстраверсии и интроверсии как две противоположные установки именно здорового сознания. Экстраверт в большей мере ориентирован на объекты внешнего мира, воспринимает прежде всего их внешние проявления и себя как объект среди других объектов.

Интроверт в большей мере ориентирован на субъективное восприятие действительности, на свои взаимодействия с объектами, которым он приписывает такое же, как у него, субъектное восприятие.

Причем Юнг специально подчеркивал, что здесь имеются в виду именно «те случаи, которые находятся в нормальных условиях». И далее: «Там, где имеет место такое обусловленное внешним влиянием извращение типа (навязывание противоположной установки. – Е. У. и Л. Б.), индивидуум в дальнейшем по большей части становится невротическим, и его излечение возможно только через выявление естественно соответствующей индивидууму установки».

Из этой фразы видно, что установки не только не являются патологией, а как раз наоборот – их искажение приводит к патологии, к невротическим расстройствам.

Понятно, что экстравертная и интровертная установки – противоположны по своей природе, поэтому у каждого конкретного человека доминирует лишь одна из них. В одном случае человек воспринимает мир как множество объектов, связи между которыми он восстанавливает по факту наблюдения (экстраверсия). В другом случае его восприятие базируется на множестве своих связей и отношений с миром, на выявлении мотивов, а объекты – только узелки в этой сети отношений (интроверсия).

Для экстраверта отношения возникают в момент появления объекта в поле внимания. Нет объекта – нет и отношений с ним. Это естественно.

Для интроверта существуют только те объекты, с которыми он находится в отношениях. Нет отношений – нет объекта. А зачем он тогда?

Общепринятое различение экстравертов и интровертов по признаку общительность/замкнутость является глубоко вторичным. Дело в том, что экстраверт, способный держать все объекты в поле своего внимания, может с ними вообще не общаться – только наблюдать. В то же время интроверт может бурно общаться по очереди с каждым в компании и в итоге обслужить огромное количество народу, поделившись с каждым своим отношением.

Экстраверты направлены на растрату энергии, в то время, как интроверты стремятся накапливать ее. Экстраверты видят себя неотъемлемой частью мира, в то время, как интроверты – отдельным целым.

Также интроверты более чувствительны к громким звукам, в то время, как экстраверты – к тихим высокочастотным (жужжание комара, скрип двери, пенопласт по стеклу).

Большая часть разночтений и ошибок в соционических «исследованиях» связана не с тем, что Юнг нечетко описал основные признаки типов, а с тем, что неофиты чаще всего не могут пробиться через бытовые, вульгарные трактовки этих понятий к их глубинному смыслу.

Не менее взаимоисключающими можно считать и такие признаки, как объектный и субъектный подход к информации о мире. Но здесь несовместимость позиций более наглядна. Понятно, что внешний, объектный взгляд на мир и взгляд изнутри, привязанный к своим отношениям с реальностью, несовместимы в одной голове. Экстраверты ориентированы на объектное восприятие, а интроверты – на субъективное.

Но истина в том, что все эти «непримиримые» позиции жизненно необходимы человечеству, поскольку мир содержит все эти аспекты. И мы не можем позволить себе роскошь считать, что какой-то из них «не очень важен». Тогда именно там и будет поджидать нас опасность неконтролируемого развития событий. История человечества и каждая жизненная история отдельного человека дают тому немало примеров.

Итак, один человек, как мы видим, не может охватить информацию о мире во всей ее полноте. Выход один: мы должны научиться сотрудничать друг с другом. Для этого хорошо бы знать свои и чужие сильные и слабые соционические функции.

Какова информационная структура каждого типа и какова сила и осознанность каждой из восьми функций, ее составляющих, - вот вопросы, которые соционика решает на своей первой ступени - ступени диагностики типа.

Самое главное – понять, что все эти характеристики есть в любом человеке. Вопрос только в количестве. И у всех оно разное (иначе было бы всего 16 типов людей, а в мире насчитывалось бы по 375 млн. совершенно одинаковых людей). Психотип определяется лишь по преобладающим параметрам.

Вот лучшая формула успеха: извлекайте пользу из плюсов и компенсируйте минусы.

Соционические функции

В соционике способности человека воспринимать различные информационные аспекты называются соционическими функциями. Их принято обозначать соответствующими символами, которые мы приведем ниже. Здесь важно запомнить, что функции, воспринимающие объективную внешнюю информацию о мире, обозначают черным цветом, а их субъективных «двойников» - функции, воспринимающие внутреннюю информацию человека, - белым цветом.

Рассмотрим каждую из восьми соционических функций и ее связь с аспектами мира. Такой подход был предложен Н. Медведевым и В. Ермаком.

Информацию о веществе, объектах, связанную для нас с запасами, ресурсом, работой в самом широком смысле, полезностью или бесполезностью, действиями с объектами, технологией, выгодой и т. п. обрабатывает объектная функция логика действий. Она обозначается символом .

В наше отношение к объектам входит их счет, измерение (например, геометрия), сравнение их свойств, выявление правил их взаимодействия, моделирование их поведения. Сюда же относится познание законов, управляющих объектами (наука). Эту информацию обрабатывает субъектная функция структурная логика. Она обозначается символом .

Энергия связана для нас с состояниями объектов, со степенью напряжения обстановки, с энергичностью проявлений людей или событий, с возбуждением или торможением и т. п. Страсти и энтузиазм - тоже проявления энергетики. Эту информацию обрабатывает объектная функция этика эмоций. Она обозначается символом .

Отношения энергетических состояний, обмен энергиями мы оцениваем как притяжение, отталкивание или безразличие, повышение или снижение энергетического уровня при взаимодействии, замечаем, хуже или лучше стало наше состояние после обмена эмоциями и т. п. Эта информация относится к работе субъектной функции этики отношений. Она обозначается символом .

Пространство мы воспринимаем как формы, которые могут быть, например, красивыми или значительными, мы определяем в нем направления, территории, которые надо расширять или защищать, власть как распространение своей воли и ответственности на других, ограничения или безграничность и т. п. Эта информация обрабатывается объектной функцией волевой сенсорикой. Она обозначается символом .

Пространственные соотношения объектов воспринимаются как гармония, уют, самочувствие, комфорт или наоборот - неудобство. Эстетика, дизайн, эргономика - все это соотношение ощущений своего тела и форм окружающих предметов. Этой информацией занимается субъектная функция сенсорика ощущений. Она обозначается символом .

Понятие времени связано для нас с будущим, с тем, чего сейчас еще нет, но потом это может произойти. Оценка возможностей объектов и явлений, их потенций, видение всех вариантов развития, умение определить наиболее вероятный результат, умение одновременно воспринять многообразную информацию о разных явлениях - все это наша способность ориентироваться во времени. Эту информацию обрабатывает объектная функция интуиция возможностей. Она обозначается символом .

Соотношения процессов воспринимаются нами как движение времени. Чувство времени и внутренние ритмы, прогнозы событий и отношения поколений, история, мода, традиции и перспективы связаны с ощущением течения времени. Эту информацию обрабатывает субъектная функция интуиция времени. Она обозначается символом .

Все эти функции в совокупности обеспечивают человека знанием о реальном мире и о его месте в нем. По всей видимости - это необходимый и достаточный набор информационных фильтров, который обеспечил человеку адекватное представление о среде обитания и позволил выжить в далеко не тепличных условиях первобытной планеты.

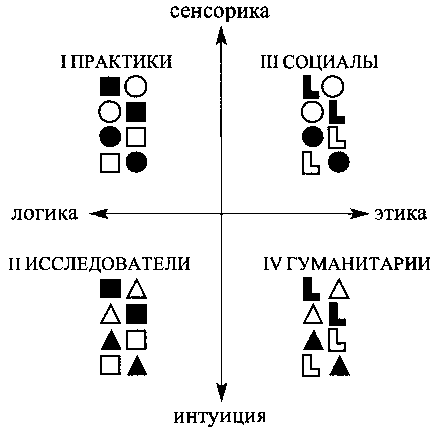

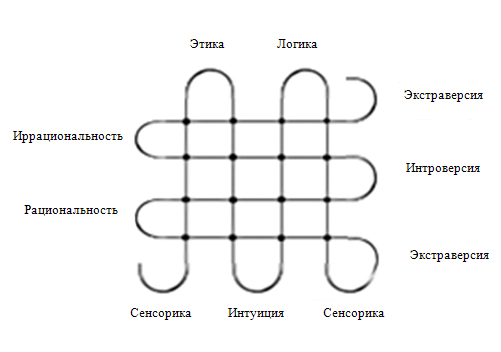

Схема образования 16 психотипов (Морозов Д.)

Виды коммуникабельности (темперамент)

Первое распределение социотипов на логиков и этиков, пересекаясь со вторым распределением на экстравертов и интровертов, образуют четыре группы коммуникабельности. Схематически это выглядит так:

Экстравертность

СТРАСТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ

Этика Логика

ДУШЕВНЫЕ ХЛАДHОКРОВHЫЕ

Интровертность

Сначала разберем контрастные, легко заметные в жизни виды коммуникабельности - экстравертно-этический и интровертно-логический.

1. Экстравертные этики, или страстные.

Их позиция в общении - активный поиск чувств. Они несут эмоции окружающим людям. Для их жизненного сценария характерно то, что они в среднем раньше всех женятся или выходят замуж. Они же чаще, чем представители других социотипов, разводятся. Общение они понимают как обмен эмоциями, как своеобразное "плавание" в бурном потоке жизни.

2. Интровертные логики, или хладнокровные.

Группа коммуникабельности, противоположная Страстным. Их позиция в неформальном общении - пассивное ожидание чувств. Коммуникабельность этих типов протекает по устоявшимся схемам и нормам. Их жизненные сценарии предполагают самые поздние женитьбы и отсутствие повторных браков. Их браки, как правило, наименее удачны. Общение понимают как обмен недостающей информацией объяснительного характера. Такая коммуникабельность ничего бы не потеряла, если бы осуществлялась лишь в письменном виде.

Среди этих двух полюсов коммуникабельности - яркого и тусклого - находятся два ее средних вида, которые укладываются в рамки выработанных обществом стереотипов поведения лиц противоположного пола.

3. Экстравертные логики, или деловые.

Мужской стереотип коммуникабельности. Его можно назвать активное ожидание чувств. Деловые социотипы рассчитывают встретить своего избранника или избранницу среди вереницы дел. Стандартному образу настоящего мужчины приписывают активную жизненную позицию, но только не в области чувств. В романтической литературе герой знакомится со своей будущей возлюбленной, выручая ее из беды. Общение эти социотипы понимают как деловое сотрудничество.

4. Интровертные этики, или душевные.

Женский стереотип коммуникабельности. Эту позицию можно охарактеризовать как пассивный поиск чувств. Душевные социотипы, будучи этиками уверенно выбирают импонирующего им партнера, но как интроверты выражают свою готовность к этическим контактам, подавая какие-либо косвенные сигналы. Именно такого поведения требует от женщины в предбрачный период традиционная мораль.

Эта категория социотипов наиболее склонна к "домостроевскому" сценарию со стереотипным распределением мужских и женских обязанностей: мужчина - кормилец семьи и ее защитник, женщина - хранитель очага и воспитатель детей. Общение понимается как обмен знаками душевной привязанности.