- •1. Предпосылки возникновения методологии структурного программирования. Основные принципы структурного программирования. Теорема Бёма-Якопини.

- •2. Структурное программирование. Проектирование сверху вниз. Модульное программирование. Структурное кодирование

- •4. Функции. Компактность. Правило одной операции. Опасность смешения уровней абстракции

- •5. Функции. Правило понижения. Паттерн «Абстрактная фабрика» и использование оператора switch

- •6. Аргументы функций. Приемлемое количество и качество аргументов. Побочные эффекты в функциях. Примеры

- •7. Комментарии. Основные правила написания хороших комментариев. Комментарии todo.

- •8. Комментарии. Основные признаки плохих комментариев. Примеры.

- •9. Форматирование исходного кода. Цель форматирования. Вертикальное разделение концепций, вертикальное сжатие. Вертикальное расстояние

- •10. Форматирование исходного кода. Цель форматирования. Горизонтальное форматирование. Горизонтальное разделение и сжатие. Отступы

- •11. Объекты и структуры данных. Отличия процедурного и объектно-ориентированного кода. Случаи применения

- •12. Закон Деметры. Опасность построения гибридов объектов и структур данных. Объекты передачи данных и активные записи

- •13. Обработка ошибок. Исключения и коды ошибок. Использование паттерна «Особый случай».

- •14. Использование стороннего программного кода. Учебные тесты как инструмент исследования и анализа граничного кода.

- •15. Проблемы использования стороннего программного кода. Применение паттерна «Адаптер» для организации взаимодействия с недоступным кодом.

- •16. Класс. Размеры класса. Принцип единой ответственности (srp).

- •17. Понятие связности класса. Влияние связности на размер классов.

- •18. Структурирование класса с учетом его изменений. Принципы проектирования классов в ооп.

- •19. Понятие эффективности программы. Выбор между эффективностью и удобочитаемостью. Оптимизирующие компиляторы.

- •20. Методология разработки через тестирование (tdd). Последовательность этапов разработки при использовании методологии tdd. Три закона tdd.

- •21. Тестирование как важный этап процесса разработки по. Чистота тестов. Тесты как средство обеспечения изменений. Правило «одна концепция на тест».

- •22. Экономические аспекты процесса тестирования. Тестирование методами «черного» и «белого» ящика. Невозможность исчерпывающего тестирования.

- •23. Основные принципы тестирования программного обеспечения.

- •24. Понятие отладки. Отличие между отладкой и тестированием. Средства отладки. Защитное программирование

- •25. Понятие отладки. Основные принципы отладки. Принципы локализации ошибок. Принципы устранения ошибок.

- •26. Понятие отладки. Основные подходы к отладке программ. Методы «грубой силы», индуктивная отладка, дедуктивная отладка, обратная трассировка, отладка тестированием.

- •27. Проблема ограниченности вычислительных систем. Возможности преодоления некоторых типов ограничений.

- •28. Понятие правильности программ. Доказательство правильности программ. Правильность программ

- •29. Типы разложения вычислений (сочленение, выбор, повторение).

- •If условие then оператор 1 else оператор 2

- •30. Неоднозначность определения программы. Проблема сравнения программ.

- •32. Понятие рефакторинга. Рефакторинги «Согласование различий», «Миграция данных», «Выделение метода».

- •33. Понятие рефакторинга. Рефакторинги «Встраивание метода», «Выделение интерфейса», «Перемещение метода».

- •Inline method (встраивание метода)

- •34. Понятие рефакторинга. Рефакторинги «Метод в объект», «Добавление параметра», «Параметр метода в параметр конструктора».

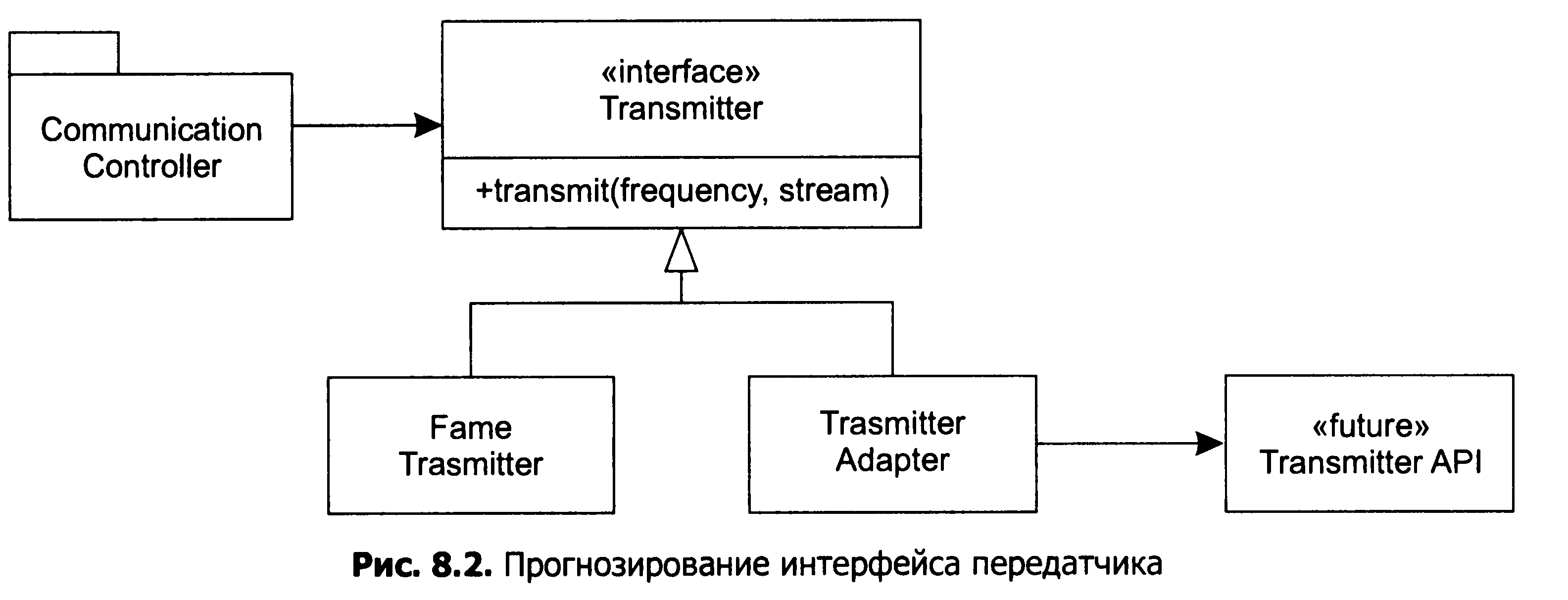

15. Проблемы использования стороннего программного кода. Применение паттерна «Адаптер» для организации взаимодействия с недоступным кодом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО КОДА

Также существует еще одна разновидность границ, отделяющая известное от неизвестного. В коде часто встречаются места, в которых мы не располагаем полной информацией. Иногда то, что находится на другой стороне границы, остается неизвестным (по крайней мере в данный момент). Иногда мы намеренно не желаем заглядывать дальше границы.

Несколько лет назад я работал в группе, занимавшейся разработкой программного обеспечения для системы радиосвязи. В нашем продукте была подсистема «Передатчик», о которой мы почти ничего не знали, а люди, ответственные за разработку этой подсистемы, еще не дошли до определения своего интерфейса. Мы не хотели простаивать и поэтому начали работать подальше от неизвестной части кода.

Мы неплохо представляли себе, где заканчивалась наша зона ответственности и начиналась чужая территория. В ходе работы мы иногда наталкивались на границу. Хотя туманы и облака незнания скрывали пейзаж за границей, в ходе работы мы начали понимать, каким должен быть граничный интерфейс. Передатчику должны были отдаваться распоряжения следующего вида:

Настроить передатчик на заданную частоту и отправить аналоговое представление данных, поступающих из следующего потока.

Мы тогда понятия не имели, как это будет делаться, потому что API еще не был спроектирован. Поэтому подробности было решено отложить на будущее.

Чтобы не останавливать работу, мы определили собственный интерфейс с броским именем Transmitter. Интерфейс содержал метод transmit, которому при вызове передавались частота и поток данных. Это был тот интерфейс, который нам хотелось бы иметь.

У этого интерфейса было одно важное достоинство: он находился под нашим контролем. В результате клиентский код лучше читался, а мы в своей работе могли сосредоточиться на том, чего стремились добиться.

На рис. 8.2 мы видим, что классы CommunicationsControllег отделены от API передатчика (который находился вне нашего контроля и оставался неопределенным). Использование конкретного интерфейса нашего приложения позволило сохранить чистоту и выразительность кода CommunicationsControllег. После того как другая группа определила API передатчика, мы написали класс Transmi tterAdapter для «наведения мостов». АДАПТЕР инкапсулировал взаимодействие с API и создавал единое место для внесения изменений в случае развития API.

Такая архитектура также создает в коде очень удобный «стык » для тестирования. Используя подходящий FakeTransmitter, мы можем тестировать классы CommunicationsController. Кроме того, сразу же после появления TransmitterAPI можно создать граничные тесты для проверки правильности использования API.

16. Класс. Размеры класса. Принцип единой ответственности (srp).

СТРОЕНИЕ КЛАССА

По стандартным правилам Java класс должен начинаться со списка переменных. Сначала перечисляются открытые статические константы. Далее следуют приватные статические переменные, а за ними идут приватные переменные экземпляров. Открытых переменных обычно нет, трудно найти веские причины для их использования.

За списком переменных обычно следуют открытые функции. Мы предпочитаем размещать приватные вспомогательные функции, вызываемые открытыми функциями, непосредственно за самой открытой функцией. Такое размещение соответствует правилу понижения, в результате чего программа читается как газетная статья.

КЛАССЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОМПАКТНЫМИ!

Первое правило: классы должны быть компактными. Второе правило: классы должны быть еще компактнее. Нет, мы не собираемся повторять текст из главы 3. Но как и в случае с функциями, компактность должна стать основным правилом проектирования классов. И для классов начинать следует с вопроса: «А насколько компактными?»

Размер функций определяется количеством физических строк. В классах используется другая метрика; мы подсчитываем ответственности [RDD].

Имя класса должно описывать его ответственности. В сущности, имя должно стать первым фактором, способствующим определению размера класса. Если для класса не удается подобрать четкое, короткое имя, вероятно, он слишком велик. Чем туманнее имя класса, тем больше вероятность, что он имеет слишком много ответственностей.

Краткое описание класса должно укладываться примерно в 25 слов, без выражений «если», «и», «или» и «но».

ПРИНЦИП ЕДИНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (SRP)

Принцип единой ответственности (SRP) утверждает, что класс или модуль должен иметь одну — и только одну — причину для изменения. Этот принцип дает нам как определение ответственности, так и критерий для оценки размера класса. Классы должны иметь одну ответственность, то есть одну причину для изменений.

Этот принцип дает нам как определение ответственности, так и критерий для оценки размера класса. Классы должны иметь одну ответственность, то есть одну причину для изменений.

Попытки идентификации ответственностей (причин для изменения) часто помогают выявить и создать более качественные абстракции для нашего кода.

Листинг. Класс с единой ответственностью

public class Version {

public int getMajorVersionNumberO

public int getMinorVersionNumberO

public int getBuildNumberO

}