- •Вопросы по курсу «Морфология человека с основами антропогенеза»

- •1. Биологические и анатомические особенности тела человека, связанные с его происхождением и эволюцией. Законы построения человеческого организма

- •3. Скелет человека. Скелет пояса верхней конечности. Основные элементы

- •15. Кровеносная система. Строение артерий и вен. Типы артерий. Общие закономерности артериальной системы

- •16. Кровеносная система. Типы артерий. Капиллярная сеть:строение и типы капилляров. Сосудистые анастомозы

- •18. Кровеносная система. Аорта. Дуга аорты, основные ветви дуги аорты

- •22. Кровеносная система. Венозная система головы. Ярёмные вены. Венозные синусы, их строение и значение

- •40. Эндокринная система. Общая схема работы эндокринной системы. Островки Лангерганса. Апуд-система

- •41. Мышечная система. Общие принципы и особенности организации мышечной системы человека. Строение мышцы. Классификация мышц

- •42. Нервная система. Строение головного мозга. Основные отделы головного мозга человека

- •I и II (боковые) мозговые желудочки – конечный мозг, III желудочек – промежуточный мозг, IV желудочек – задний мозг. Сильвиев водопровод – средний мозг.

- •47. Органы чувств. Строение глаза. Зрительный нерв и центры

- •48. Органы чувств. Строение уха. Слуховой нерв и центры

- •49. Органы чувств. Строение органа равновесия. Вестибулярный нерв и центры

- •50. Лимфатическая система. Особенности организации, функция. Основные органы и отделы лимфоидной системы. Лимфагион. Лимфатические протоки

- •61. Черепно-мозговые нервы. Классификация. X- блуждающий нерв, Его основные центры и путь

18. Кровеносная система. Аорта. Дуга аорты, основные ветви дуги аорты

Аорта - самый большой непарный артериальный сосуд большого круга кровообращения. Это артерия эластического типа. Аорту подразделяют на три отдела: восходящую часть аорты, дугу аорты и нисходящую часть аорты, которая в свою очередь делится на грудную и брюшную части.

Дуга аорты поворачивает влево и назад от задней поверхности 2 реберного хряща к левой стороне тела 4 грудного позвонка, где переходит в нисходящую часть аорты. В этом месте имеется небольшое сужение — перешеек. К передней полуокружности аорты с правой и левой ее сторон подходят края соответствующих плевральных мешков. К выпуклой стороне дуги аорты и к начальным участкам отходящих от нее крупных сосудов (плечеголовной ствол (правая подключичная+правая общая сонная+правая позвоночная), левые общая сонная и левая подключичная артерии (+левая позвоночная+диафрагмальная) прилежит спереди левая плечеголовная вена, а под дугой аорты начинается правая легочная артерия, внизу и чуть левее —раздвоение легочного ствола. Сзади дуги аорты находится раздвоение трахеи. Между нагнутой полуокружностью дуги аорты и легочным стволом или началом левой легочной артерии имеется артериальная связка. В этом месте от дуги аорты отходят тонкие артерии к трахее и бронхам. От выпуклой полуокружности дуги аорты начинаются три крупные артерии: плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии. Могут быть варианты прямого отхождения от дуги подключичной артерии или одного единого сосуда, потом ветвящегося на 4.

19. Кровеносная система. Аорта. Грудная аорта:основные ветви, отходящие от грудной аорты

пищеводная артерия

бронхиальная артерия

межреберные артерии

20. Кровеносная система. Аорта. Брюшная аорта:основные ветви, отходящие от брюшной аорты

чревный ствол:печеночная артерия+верхняя брыжеечная вена

почечные артерии

подвздошная артерия

наружная и внутренняя артерии бедра

21. Кровеносная система. Венозная система. Типы вен и их строение. Отличие венозной системы от артериальной

Отличия венозной системы от артериальной:

-венозная в 3-4 раза больше артериальной;

-давление в венозной системе меньше;

-в большинстве случаев венозная система несет в себе бедную кислородом кровь, артериальная – наоборот;

-вены имеют клапаны (ниже уровня сердца) и зачастую плотно прилегают к артериям для движения венозной крови, артерии – нет

Вены имеют 3 оболочки: внутреннюю (эластические волокна), наружную (содержит соединительную ткань, нервные окончания и питающие сосуды) и среднюю (мышечной).

Типы вен:

безмышечная (нижняя и верхние полые, внутриорганные):средняя мышечная оболочка редуцирована

мышечная (наиболее крупные вены):есть все три оболочки

22. Кровеносная система. Венозная система головы. Ярёмные вены. Венозные синусы, их строение и значение

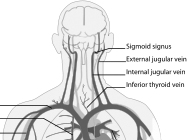

Я ремные

вены принадлежат к системе верхней

полой вены.

ремные

вены принадлежат к системе верхней

полой вены.

Внутренняя яремная вена (v. jugularis interna) — самая крупная, является основным сосудом, выносящим кровь из полости черепа. Она является продолжением сигмовидного синуса твёрдой мозговой оболочки и начинается от яремного отверстия черепа луковицеобразным расширением (верхней луковицой яремной вены, bulbus jugularis superior). Далее она спускается по направлению к грудино-ключичному сочленению, будучи прикрытой спереди грудино-ключично-сосцевидной мышцей. В нижних отделах шеи вена находится в общем соединительно-тканном влагалище вместе с общей сонной артерией и блуждающим нервом, при этом вена располагается несколько более поверхностно и латеральнее артерии. За грудино-ключичным суставом внутренняя яремная вена сливается с подключичной (здесь имеется нижняя луковица яремной вены, bulbus jugularis inferior), образуя плече-головную вену. Связана с системой ВСА.

Наружная яремная вена (v. jugularis externa) — меньше по калибру, располагается в подкожной клетчатке, идёт по передней поверхности шеи, в нижних отделах отклоняясь латерально (пересекая задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы примерно на уровне его середины). Эта вена хорошо контурируется при пении, крике или кашле, собирает кровь от поверхностных образований головы, лица и шеи; иногда используется для катетеризации и введения лекарственных средств. Внизу прободает собственную фасцию и впадает в подключичную вену. Связана с системой НСА.

Передняя яремная вена (v. jugularis anterior) — мелкая, формируется из подкожных вен подбородка, спускается вниз на некотором расстоянии от срединной линии шеи. В нижних отделах шеи правая и левая передние яремные вены образуют анастомоз, называемый яремной венозной дугой (arcus venosus juguli). Затем артерия уходит под грудино-ключично-сосцевидную мышцу и впадает как правило в наружную яремную вену.

Синусы твёрдой мозговой оболочки (венозные синусы, синусы головного мозга) — венозные коллекторы, расположенные между листками твёрдой мозговой оболочки. Получают кровь из внутренних и наружных вен головного мозга, участвуют в реабсорбции ликвора из субарахноидального пространства. Стенки синусов образованы твёрдой мозговой оболочкой, выстланной эндотелием. Просвет синусов зияет, клапаны и мышечная оболочка, в отличие от других вен, отсутствуют. В полости синусов располагаются покрытые эндотелием волокнистые перегородки. Из синусов кровь поступает во внутренние ярёмные вены, помимо этого существует связь синусов с венами наружной поверхности черепа посредством резервных венозных выпускников. Крупнейшие:верхний сагиттальный, нижний сагиттальный, прямой, поперечный, затылочный, пещеристый. 23. Кровеносная система. Венозная система туловища. Система верхней полой вены, основные ветви

Основа венозной системы туловища человека – верхняя и нижняя полая вены (безмышечного типа). В верхнюю полую вену (впадает в правое предсердие) вливают кровь внутренняя и наружняя яремные вены, подключичные вены. Ветви верхней полой вены (vena cava superior):

межреберные вены

непарная вена

полунепарная вена

24. Кровеносная система. Венозная система туловища. Система нижней полой вены, основные ветви

Наиболее крупная вена организма безмышечного типа. Образована слиянием правой и левой общих подвздошных вен. Впадает в правое предсердие. Ветви:

печеночная вена (воротная вена несет кровь К печени!)

почечные вены

наружная и внутренняя подвздошные вены

общие подвздошные вены

25. Пищеварительная система. Биологические особенности пищеварительной системы человека

Функции:

пищеварение

выделение

гомеостаз (постоянство внутренней среды)

Отделы:

передняя кишка эктодермального происхождения: ротовая полость+глотка+пищевод

средняя кишка энтодермального происхождения: желудок+тонкий кишечник+большая часть толстого кишечника

задняя кишка эктодермального происхождения:часть прямой кишки

Пищеварительная система человека – травоядного типа (развит толстый кишечник и есть коренные зубы). Она образована впячиванием эктодермы, что доказывает эктодермальное происхождение передней и задней кишки. 26. Начальные отделы пищеварительной системы человека (ротовая полость, глотка, пищевод)

Ротовая полость включает:

зубы (шейка+коронка+корень, связаны с десной коллагеновыми связками=периодонтом). Формула молочных – 2 коренных больших|0 коренных малых |1 клык|2 резца. Формула коренных – 3|2|1|2

слюнные железы (околоушная, подъязычная, нижнечелюстная) – железы трубчато-альвеолярного типа, слизистые. Состав слизи:углеводы, перфорины, ферменты. В раннем возрасте они продуцируют гормоны (гормон роста). В процессе развития слюнные железы приобретают экзокринность.

язык - непарный вырост дна ротовой полости у позвоночных животных, состоит из поперечно-полосатой мышечной ткани и покрыт слизистой оболочкой.

Глотка (farynx) покрыта многослойным неороговевающим слизистым эпителием. ее положение меняется с развитием человека. У новорожденного она находится высоко (уровень C1-C2) и ее верхняя стенка плоская. С возрастом и появлением членораздельной речи глотка опускается до уровня С3-С4, а ее стенка выгибается.

Пищевод – имеет очень узкий просвет и ряд S-образных сужений:

глоточное

аортальное

бронхиальное

диафрагмальное

кардиальное (около желудка под диафрагмой)

Стенка состоит из трех слоев:

наружная:соединительнотканная+серозная оболочка (мезодермальный эпителий)

средняя мышечная:наружная продольномышечная+циркулярномышечная

внутренняя:многослойный плоский неороговевающий эпителий+собственная пластинка слизистой оболочки+мышечная оболочка+подслизистая оболочка

2/3 верхнего пищевода – поперечнополосатые мышцы! Нижняя треть – гладкие. Особенность пищевода:множество слизистых желез в средней оболочке и строение мышечной оболочки. Здесь всасывается только С2Н5ОН.

27. Пищеварительная система. Биологические особенности пищеварительной системы человека. Желудок. Строение стенки желудка, морфологические типы желудка

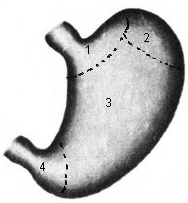

В желудке выделяют 4 анатомических отдела:

1 – кардиальная часть

2 – дно желудка

– дно желудка

3 – тело желудка

4 – привратник

рH<7. Эпителий желудка энтодермального типа. Относится к средней кишке. Здесь происходит частичное всасывание.

Особенности стенки:эпителий наружной оболочки однослойный и в углублениях содержит париетальные, железистые, главные (выд. HCl, пепсин и трипсин), эндокринные клетки. Мышечная средняя оболочка включает также слой косых мышц. Серозная оболочка входит в состав брыжейки.

Вещества, выделяющиеся в желудке:серотонин (энтерохромафильными клетками), соматостатин (гормон), вещество P (пептидный гормон), глюкагон (гормон). 28. Пищеварительная система. Биологические особенности пищеварительной системы человека. Тонкий кишечник. Отделы, строение тонкой кишки

Отделы:

двенадцатиперстная кишка

тощая кишка

подвздошная кишка

pH>7. В тонком кишечнике слизистая образует ворсинки и впячивания (крипты) для увеличения всасывающей поверхности. Однослойный энтодермальный эпителий содержит слизистые клетки, клетки Панета, камбиальные клетки (регенерация эпителия), энтерохромафильные клетки (эндокринные). Слизистые железы, расположенные в средней оболочке, выделяют слизь, нейтрализующую кислую среду желудка. Основные клетки ворсинок – всасывающие. За 72 часа обновляется весь кишечный эпителий. Есть лимфатическая ткань. Лимфоциты из М-клеток контактируют с антигенами, связывают их и уходят в слизистую оболочку – местная иммунная реакция с образованием антител к антигену (иммуноглобулинов), которые через всасывающие клетки выходят в полость кишечника и реагируют с антигеном. Чтобы иммуноглобулины не были переварены, к хвосту их молекулы присоединяется фрагмент белка в месте прохождения сквозь клетку. В тонком кишечнике существует местная сеть вегетативных нейронов – метасимпатическая сеть. 29. Пищеварительная система. Биологические особенности пищеварительной системы человека. Толстый кишечник. Отделы, строение стенки толстого кишечника

Отделы:

слепая кишка (аппендикс)

ободочная кишка:восходящая+поперечная+нисходящая

сигмовидная кишка

прямая кишка (первые 2/3)

О днослойный

эпителий включает слизистые бокаловидные

клетки. Во внутренней оболочке есть

скопления лимфатической ткани. Строение

средней и наружной оболочек типичное.

В аппендиксе лимфатические скопления

особенно плотные. В толстом кишечнике

всасывается вода.

30.

Пищеварительная система. Биологические

особенности пищеварительной системы

человека. Пищеварительные железы.

Печень. Строение, особенности кровоснабжения

печени. Портальная система печени

днослойный

эпителий включает слизистые бокаловидные

клетки. Во внутренней оболочке есть

скопления лимфатической ткани. Строение

средней и наружной оболочек типичное.

В аппендиксе лимфатические скопления

особенно плотные. В толстом кишечнике

всасывается вода.

30.

Пищеварительная система. Биологические

особенности пищеварительной системы

человека. Пищеварительные железы.

Печень. Строение, особенности кровоснабжения

печени. Портальная система печени

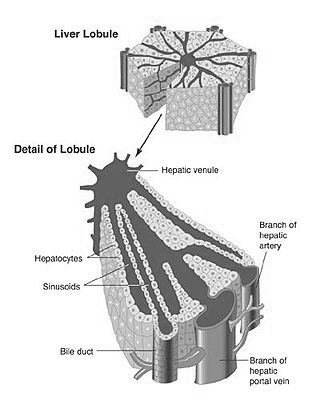

Пищеварительные железы:печень, поджелудочная железа (экзокринная часть) Печень делится на левую, правую, квадратную и хвостатую доли (ближе к левой). Элементарная единица печени – долька, делящаяся на балки. В ее центре – центральная вена, от нее отходят синусоидные капилляры и тяжи (цепочки) гепатоцитов. По «ребрам» дольки располагаются триады:вена+артерия+желчный проток. В гепатоцитах содержится много гликогена. Между ними-желчные протоки. Между тяжами гепатоцитов и синусоидным капилляром – пространство Диссе, в котором – клетки Купфера (макрофаги). Гепатоциты продуцируют желчь, скапливающуюся в желчном пузыре, и накапливают гликоген.

Функции печени:

метаболизм углеводов

метаболизм фосфолипидов-нейтральных жиров и стеролов

метаболизм белков:глобулинов, альбуминов

синтез витаминов

гомеостаз

интоксикация и обезвреживание крови

синтез желчи

метаболизм билирубина (белок свертываемости крови, продукт распада гемоглобина)

в эмбриональном периоде печень – орган кроветворения

Печень – единственный орган, получающий венозную и артериальную кровь одновременно (система воротной вены печени). Артериальную кровь печень получает из печеночной артерии (ответвления брюшной аорты), венозную – из верхней брыжеечной вены, селезеночной вены, желудочной вены. Печень отдает венозную кровь в печеночную вену (впадает в нижнюю полую вену). Почечные вены не относятся к системе воротной вены печени! 31. Пищеварительная система. Биологические особенности пищеварительной системы человека. Пищеварительные железы. Поджелудочная железа. Ее строение, значение. Эндокринная часть поджелудочной железы

Поджелудочная железа делится на хвост, тело и головку (впадает в двенадцатиперстную кишку). Система сосочка:протоки желчного пузыря и поджелудочной железы впадают вместе в двенадцатиперстную кишку. Поджелудочная железа – трубчатая альвеолярная. Представлена разветвлённой сетью выводных и вставочных протоков, в конечном итоге открывающихся в просвет двенадцатиперстной кишки, куда и секретирует амилазу, липазы и протеазы. В клетках ацинусов очень развит шероховатый ЭПР для синтеза белков-ферментов, и много гранул неактивных ферментов (пепсиноген).

Функция клеток ацинусов:

производство ферментов

аустоцитарные клетки (в просветах) обновляют клетки самого ацинуса

Ф ункция

клеток вставочных протоков:синтез

бикарбонатов, помогающих нейтрализовать

кислую среду желудка (в просвете –

щелочная, в клетках – кислая)

32.

Сердце. Строение сердца. Камеры сердца

ункция

клеток вставочных протоков:синтез

бикарбонатов, помогающих нейтрализовать

кислую среду желудка (в просвете –

щелочная, в клетках – кислая)

32.

Сердце. Строение сердца. Камеры сердца

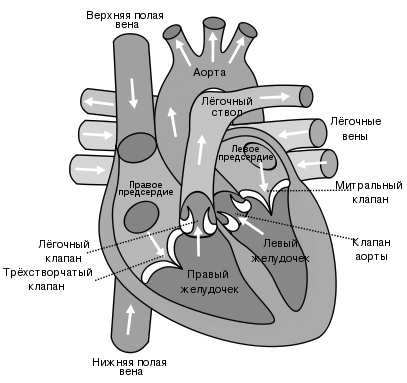

Сердце- фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам. Сердце человека состоит из четырёх камер — левое предсердие, правое предсердие, левый желудочек, правый желудочек, разделенных перегородками и клапанами. Кровь из верхней и нижней полой вены поступает в правое предсердие, проходит через трёхстворчатый клапан (он состоит из трех лепестков) в правый желудочек. Затем через легочный клапан поступает в легочные артерии, идет к легким, где происходит обмен и возвращается к левому предсердию. Затем через митральный или двухстворчатый клапан (он состоит из двух лепестков) поступает в левый желудочек, затем проходит через аортальный клапан в аорту. В правое предсердие входят полые, в левое предсердие — легочные вены. Из правого и левого желудочка выходят, соответственно, легочная артерия (легочный ствол) и восходящая аорта. Правый желудочек и левое предсердие замыкают малый круг кровообращения, левый желудочек и правое предсердие — большой круг. Сердце расположено в нижней части переднего средостения, большая часть его передней поверхности прикрыта легкими. С впадающими участками полых и легочных вен, а также выходящими аортой и легочным стволом оно покрыто сорочкой (перикардом). В полости перикарда содержится небольшое количество серозной жидкости. 33. Сердце. Оболочки сердца. Особенности строения миокарда. Инфаркт миокарда

Внутренняя оболочка сердца, эндокард, выстилает изнутри камеры сердца, папиллярные мышцы, сухожильные нити, а также клапаны сердца. Толщина эндокарда в различных участках неодинакова. Он толще в левых камерах сердца, особенно на межжелудочковой перегородке и у устья крупных артериальных стволов - аорты и легочной артерии, а на сухожильных нитях значительно тоньше. В эндокарде различают 4 слоя: эндотелий, субендотелиальный слой, мышечно-эластический слой и наружный соединительнотканный слой.

Средняя, мышечная оболочка сердца – миокард - состоит из поперечнополосатых мышечных клеток – кардиомиоцитов (сократительных, проводящих и секреторных). Кардиомиоциты тесно связаны между собой и образуют функциональные волокна, слои которых спиралевидно окружают камеры сердца. Между кардиомиоцитами располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани, сосуды, нервы. В состав проводящей системы кардиомиоцитов=водителей ритма входят:

синусно-предсердный, или синусный, узел;

предсердно-желудочковый узел;

предсердно-желудочковый пучок (ножки Гиса) и

его разветвления (волокна Пуркинье), передающие импульсы на сократительные мышечные клетки.

Инфаркт миокарда - одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.

Наружная, или серозная, оболочка сердца называется эпикард. Он покрыт мезотелием, под которым располагается рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая сосуды и нервы. В эпикарде может находиться значительное количество жировой ткани. Эпикард представляет собой висцеральный листок перикарда (pericardium); париетальный листок перикарда также имеет строение серозной оболочки и обращен к висцеральному слоем мезотелия. Эпикард и париетальный листок перикарда имеют многочисленные нервные окончания, преимущественно свободного типа.

34. Выделительная система. Органы, принимающие участие в выделительной функции. Строение и принципы функционирования почек. Строение и кровоснабжение нефрона

Органы выделения:

почки

легкие

кишечник

кожа

Основные функции: поддержание гомеостаза и выведение вредных веществ.

Почка – парный орган. Находится за брюшиной, прилегает к задней стороне тела. Почки слегка прикрывают колеблющиеся ребра. Каждая почка соединена почечной артерией прямо с брюшной аортой и почечной веной с нижней полой веной.

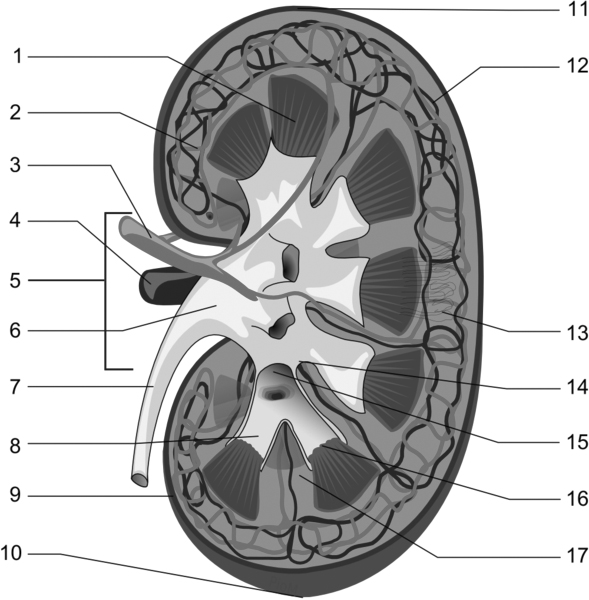

1 – мозговое вещество и почечные пирамиды

– мозговое вещество и почечные пирамиды

2 – выносящая клубочковая артериола

3 – почечная артерия

4 – почечная вена

5 – почечные ворота

6 – почечная лоханка

7 – мочеточник

8 – малая почечная чашка (вторичная моча выделяется сюда, потом – в большие чашки, потом – в лоханку)

9 – фиброзная капсула почки (из жировой ткани)

10 – нижний полюс почки

11 – верхний полюс почки

12 – приносящая клубочковая артериола

13 – нефрон

14 – почечная пазуха

15 – большая почечная чашка

16 – вершина почечной пирамиды

17 – почечный столб

Почечная артерия ветвится на долевые, они – на дуговые и междольковые. Междольковые артерии ветвятся на звездчатые, на концах которых – артериальные клубочки.

Нефрон – структурно-функциональная единица почки. Нефроны мозгового вещества – юкстамодулярные, коркового – корковые (основные). Фильтрация в нефроне проходит по схеме:из приносящей почечной артериолы->в артериальный клубочек->выносящая почечная артериола->извитой каналец I порядка (проксимальный)->петля Лепре->извитые канальцы II порядка (дистальные)->собирательная трубочка. 35. Половая система. Биологические особенности мужской и женской половой системы. Мужская половая система. Основные органы и гормональная регуляция

Свойство |

Мужская половая система |

Женская половая система |

Источник развития в эмбриогенезе |

Г О М О Л О Г И Ч Н Ы Е О Р Г А Н Ы (И С Т |

О Ч Н И К О Д И Н А К О В Ы Й) |

Эндокринная регуляция развития |

Фолликул-стимулирующий гормон (ФСГ), лютенизирующий гормон (ЛГ) |

То же |

Половые гормоны |

Андрогены – больше, эстрогены - меньше |

Эстрогены – больше, андрогены - меньше |

Анатомическая связь половых путей и выделительной системы |

Связаны |

Не связаны |

Количество половых клеток |

Не ограничено |

800000 при рождении, 40000 к зрелости |

Характер образования половых клеток |

Непрерывное |

Циклическое (лунные сутки) |

В процессе эмбриогенеза половая система у мужчин и женщин закладывается на одном уровне. На 7 месяце семенники опускаются в мошонку.

Мужская половая система включает:семенники (testis), придатки яичка, предстательная железа=простата, семенные пузырьки, бульбо-уретарные железы. Сперматозоиды образуются в семенниках и накапливаются в придатке яичка. Там они биологически неактивны. Проходя по семявыносящему протоку через простату, они получают секрет, который дает им биологическую активность и подвижность. Бульбо-уретарные железы выделяют щелочной секрет, нейтрализующий кислую среду мочи и кислую среду половых путей женщины. 36. Половая система. Биологические особенности мужской и женской половой системы. Женская половая система. Основные органы и гормональная регуляция

Женская половая система включает:яичники, связки, поддерживающие их, матку, фаллопиевые трубы.

В яичнике первичный фолликул зреет в корковом веществе, затем превращается в графов пузырек, который лопается с образованием зрелой яйцеклетки. Она попадает в полость брюшины, а оттуда – в воронку фаллопиевой трубы с ресничным эпителием. Оплодотворение происходит в фаллопиевой трубе. Затем оплодотворенная яйцеклетка движется, дробясь, в матку, на входе в нее становясь уже морулой. Бластула имплантируется в стенку матки, где начинается развитие плода. При закреплении яйцеклетки в шейке матки или на органах брюшины велика вероятность внематочной беременности. Начинается некроз зародыша и сепсис тканей матери либо разрыв трубы или шейки матки.

Матка выстлана однослойным многорядным эпителием. В ее стенке – множество желез, артериальных и венозных сосудов. Внутренний слой стенки матки – мышечные отростчатые клетки.

В первые 14 дней лунного месяца (первичный ооцит->рост->графов пузырек->овуляция (выход) яйцеклетки в яичнике) деятельность стенки матки контролирует ФСГ и эстрогены, в последующие 14 дней (образование из остатка пузырька желтого тела и его редукция) – ЛГ и прогестерон. Клетки развивающегося фолликула выделяют эстрогены, меняющие морфологию стенки матки. Прогестерон перестает синтезироваться с исчезновением желтого тела (при беременности оно существует несколько дольше). В процессе беременности сама плацента выделяет прогестерон. 37. Эндокринная система. Общая схема работы эндокринной системы. Нейросекреторные центры гипоталамуса и гипофиз

Эндокринная система регулирует репродуктивную функцию организма, его рост и развитие, сохранение внутренней среды, поведение, выделение энергии. Общие принципы:иерархичность, саморегуляция, двойное действие (гормон и его противоположность), насыщение (малая доза гормонов), функциональный домен (работа группой гормонов), синтез изогормонов (близких веществ). Схема организации:нервно-секреторные клетки гипоталамуса выделяют нейрогормоны и заставляют переднюю долю гипофиза синтезировать тропные гормоны (в железистых клетках), которые заставляют эндокринные железы выделять свои гормоны, действующие на органы-мишени. Возможна обратная связь от органов к центральной нервной системе.

В гипоталамусе имеются нейроны обычного типа и нейросекреторные клетки. И те и другие вырабатывают белковые секреты и медиаторы, однако в нейросекреторных клетках преобладает белковый синтез, а нейросекрет выделяется в лимфу и кровь. Эти клетки трансформируют нервный импульс в нейрогормональный. Гипоталамус контролирует деятельности эндокринной системы человека благодаря тому, что его нейроны секретируют нейрогормоны (вазопрессин (регуляция кровяного давления) и окситоцин (сокращение матки, поведение)), а также факторы, стимулирующие или угнетающие вырабатку гормонов гипофизом.

Гипофиз – вырост промежуточного мозга. Имеет 3 доли:среднюю, переднюю (аденогипофиз) и заднюю (нейрогипофиз). Нейрогормоны попадают в него по капиллярной сети аденогипофиза, а не по нейронам! В нейрогипофиз аксоны направлены непосредственно, оканчиваются в кровеносных сосудах и передают им гормоны. Под действием нейрогормонов железистые клетки аденогипофиза выделяют тропные гормоны. 38. Эндокринная система. Общая схема работы эндокринной системы. Щитовидная и паращитовидная железа

Щитовидная железа расположена на внешней поверхности щитовидного хряща гортани. Состоит из двух долей, соединенных узким перешейком. Вырабатывает два гормона (тироксин, трийодтиронин), контролирующие обмен веществ и энергии, процессы роста, созревания тканей и органов.

Паращитовидные железы расположены вне капсулы щитовидной железы позади нее попарно у верхушки и основания. Вырабатывают паратиреоидный гормон, или паратгормон. Так же паращитовидные железы вырабатывают кальцитонин. Паращитовидная железа регулирует уровень кальция в организме в узких рамках, так чтобы нервная и двигательная системы функционировали нормально. Когда уровень кальция в крови падает ниже определённого уровня, рецепторы паращитовидной железы, чувствительные к кальцию, активируются и секретируют гормон в кровь. Паратгормон стимулирует остеокласты, чтобы те выделяли в кровь кальций из костной ткани. 39. Эндокринная система. Общая схема работы эндокринной системы. Надпочечники

Надпочечники имеют кору и мозговое вещество. Кора – произодная мезодермы, мозговое вещество – нейроэктодермы. Клетки мозгового вещества выделяют адреналин и норадреналин. Кора имеет сложное строение:

внешняя клубочковая зона:клетки выделяют стероидные минералкортикоиды, влияющие на обмен Са и других минералов;

средняя пучковая зона:клетки выделяют глюкокортикоиды, контролирующие углеводный обмен;

внутренняя сетчатая зона:клетки выделяют половые гормоны (андрогены и эстрогены)