- •Предпосылки:

- •4.3 Народничество меняется

- •1 Марта 1881 года было совершено последнее (седьмое) покушение на императора. Он был смертельно ранен и погиб.

- •Антиправительственное движение в 1901 — 1904 гг.

- •24. Причины, характер, движущие силы, особенности революции 1905-1907гг. Ее итоги.

- •Причины и характер революции.

- •Итоги революции.

- •28.Углубление кризиса самодержавия в годы Первой Мировой войны.

- •29.Февральская революция: свержение самодержавия и установление двоевластия.

Итоги революции.

Революция 1905 г. заставила власти пойти на некоторые уступки.

Рабочему классу удалось добиться сокращения продолжительности рабочего дня до 9 — 10 ч повышения заработной платы. Началось внедрение системы заключения коллективных договоров рабочих с предпринимателями, в которых определялись минимум зарплаты, продолжительность рабочего дня, пособия по болезни.

Для крестьян были отменены выкупные платежи, вносившиеся ими более 40 лет с 1861 г., снижена арендная плата за землю.

Был несколько смягчен политический режим. Трудящиеся получили право создавать массовые самодеятельные организации: профсоюзы, культурно-просветительские общества, и т. д. Подданным Российской империи были дарованы некоторые демократические права: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов, издания печатных органов. Был отменен циркуляр 1897 г. об уголовном наказании стачечников. При определенных условиях были разрешены экономические забастовки. Ликвидировали право земских начальников налагать на крестьян административные взыскания, в том числе телесные наказания. Наконец, был решен вопрос о создании представительного органа власти — Государственной думы.

Произошли большие изменения в духовной жизни общества.

Таким образом, революция 1905 — 1907 и имела незавершенный характер, так как она не смогла разрешить всех проблем, которые ее породили. Но тем не менее она заставила правительство пойти на серьезные уступки, и прежде всего на изменение политической системы страны, а также вплотную заняться аграрным вопросом.

17 октября император «даровал населению» некоторые гражданские свободы и пообещал созвать первый представительный орган власти — Государственную думу. Однако революционные организации взяли курс на вооруженное свержение существующего строя.

25.Начало перемен в политическом и государственном строе империи: Манифест 17 октября 1905г., деятельность 1 и II Государственных дум.

Манифест 17 октября (по старому стилю)1 1905 года "Об усовершенствовании государственного порядка" - документ, представляющий собой первый шаг к введению в России конституции. Подписан царем Николаем II как уступка всеобщему недовольству действиями правительства и поражения в войне с Японией. В манифесте обещаются гражданские свободы и декларируется созыв парламента (Государственной Думы).

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности,

Соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательною права вновь установленному законодательному порядку, и

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Последствия объявления манифеста

Сначала манифест вызвал всеобщий энтузиазм.

Представители фактически существовавших партий среднего класса расценили манифест как разрешение на легализацию и сформировали две партии - Конституционных демократов (кадетов) и "Союз 17 октября" (октябристы).

Самые многочисленные классы общества манифест не удовлетворил, и началась стачка: забастовщики требовали свободы стачек, амнистии всех пострадавших за свои убеждения и, наконец, созыва Учредительного собрания, которое приняло бы Конституцию.

Новое правительство во главе с С.Ю. Витте было призвано провести манифест в жизнь, но не сумело добиться своего. Император считал, что и так немало уступил "населению" и не мог удовлетворить требования забастовщиков. Стачки по всей стране постепенно переходили в бунты и попытки захвата власти на местах.

23 ноября (по старому стилю) правительство объявило, что введение гражданских свобод откладывается до созыва Думы. Нелегальные партии радикального толка вовсю вели подготовку к вооруженному восстанию, а правительство готовилось это восстание подавить.

Государственная дума и ее деятельность

19 октября 1905 г. был утвержден указ "О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений". В соответствии с ним Совет министров превращался в постоянное высшее правительственное учреждение.

Устанавливалось, что законопроекты не могут быть внесены в Государственную думу без предварительного обсуждения в Совете министров. Относительную самостоятельность получили военный и морской министры, министры двора и иностранных дел. Но сохранились "всеподданнейшие" доклады министров царю.

Первым председателем реформированного Совета министров стал С.Ю. Витте (до 22 апреля 1906 г.). С апреля по июль 1906 г. Совет министров возглавлял И.Л. Горемыкин, который не пользовался ни авторитетом, ни доверием среди министров из-за своей бездарной предыдущей деятельности на государственных постах. Затем его на этой должности сменил министр внутренних дел П.А. Столыпин (до сентября 1911 г.).

11 декабря 1905 г. был утвержден избирательный закон, расширивший избирательные права путем установления четвертой курии - рабочей. Выборы по-прежнему оставались многостепенными, не всеобщими и не равными.

20 февраля 1906 г. были утверждены законы "Учреждение Государственной думы" и "О переустройстве учреждений Государственного совета". Первый закон определял срок деятельности Думы (5 лет), при этом царь мог досрочно распустить ее и назначить новые выборы; он же определял продолжительность сессий и сроки перерыва в их работе.

Учреждение Государственной думы вызвало реформу Государственного совета. Он провозглашался законодательным органом, имел равные с Думой права, мог отклонять любой законопроект, принятый думским большинством.

К весне 1906 г. был подготовлен и накануне открытия I Государственной думы утвержден Николаем II свод "Основных государственных законов" (ОГЗ). Согласно статье 4 ОГЗ "императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть... повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает". Из "Основных законов" было устранено определение царской власти как неограниченной.

Статья 86 закрепляла законодательную власть Государственной думы и Государственного совета: "Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственной думы и Государственного совета и воспринять силу без утверждения государя императора". "Основные законы" определяли взаимоотношения Государственной думы и Государственного совета, а также этих "палат" с Советом министров и центральным аппаратом. Законопроекты, не принятые Думой и Советом, считались отклоненными; проекты, отклоненные одной из палат, могли быть снова внесены на рассмотрение только с разрешения царя. Фактически после опубликования ОГЗ 1906 г. царь лишился двух важнейших прерогатив: неограниченного права законодательствования и автономного распоряжения государственным бюджетом.

Черносотенные партии мест в Думе не получили. Серьезное поражение потерпели на выборах октябристы - к началу думской сессии у них было всего 13 депутатских мест. Заметное место среди депутатов занимала крестьянская трудовая группа (107 мест). К концу существования I Думы социал-демократы образовали самостоятельную фракцию из 17 человек. 63 депутата представляли в Думе автономистов (поляки, литовцы, латыши, украинцы, мусульмане). Благодаря тому что в начале думской сессии националисты, трудовики и беспартийные (105 человек) в основном голосовали вместе с кадетами, последние фактически руководили I Государственной думой. Председателем Думы был избран кадет С.А. Муромцев. I Дума начала работу 27 апреля 1906 г.

С роспуском I Думы произошли изменения в составе правительства. 8 июля 1906 г. председателем Совета министров назначается П.А. Столыпин с сохранением за ним поста министра внутренних дел. Именно он сыграл огромную роль в роспуске I Думы, проявив качества волевого, энергичного политика.

Деятельность I Государственной думы в целом способствовала разрушению "конституционных иллюзий" демократической интеллигенции, не оправдала надежды крестьянства на решение аграрного вопроса.

17 июля 1906 г. вспыхнуло восстание солдат и матросов в крепости Свеаборг, 19 июля их поддержали солдаты и матросы Кронштадта и Ревеля. Огромным напряжением сил правительству лишь через три дня удалось подавить мятеж. После этого царское правительство окончательно встало на путь открытого террора в борьбе с революционным движением, которое постепенно шло на убыль.

В этой обстановке прошли выборы во II Государственную думу. Путем всевозможных уловок и прямых репрессий правительство стремилось обеспечить приемлемый для себя состав Думы.

Всего во II Думу было избрано 518 депутатов. Кадеты по сравнению с первыми выборами потеряли 55 мест. Народнические партии получили 157 мест. Социал-демократы имели 65 мест. Всего у левых партий было 222 мандата, или 43% голосов в Думе. Значительно усилилось правое крыло Думы: в нее вошли черносотенцы, которые вместе с октябристами имели 54 мандата (10%).

Открытие II Государственной думы состоялось 20 февраля 1907 г. Председателем Думы стал правый кадет Ф.А. Головин. Основным оставался аграрный вопрос, по которому каждая фракция представила свой проект. Кроме того, II Дума активно рассматривала продовольственный вопрос, обсуждала государственный бюджет на 1907 год, вопрос о призыве новобранцев, об отмене военно-полевых судов и т. д.

3 июня 1907 г. был опубликован царский манифест о роспуске II Государственной думы и изменении положения о выборах. Издание нового закона о выборах явилось фактически государственным переворотом, поскольку оно нарушало "Основные государственные законы", по которым ни один закон не мог последовать без одобрения его Думой. Государственная дума первых двух созывов лишь формально являлась законодательным органом. За 72 дня деятельности I Государственной думы Николай II утвердил 222 законодательных акта, и из них только один рассматривался в Думе и Государственном совете и был ими одобрен. В течение 102 дней существования II Думы император утвердил 390 законов, и только два из них прошли через Государственную думу и Государственный совет.

26.Образование политических партий в России их программы по вопросам о государственном устройстве, аграрному, национальному.

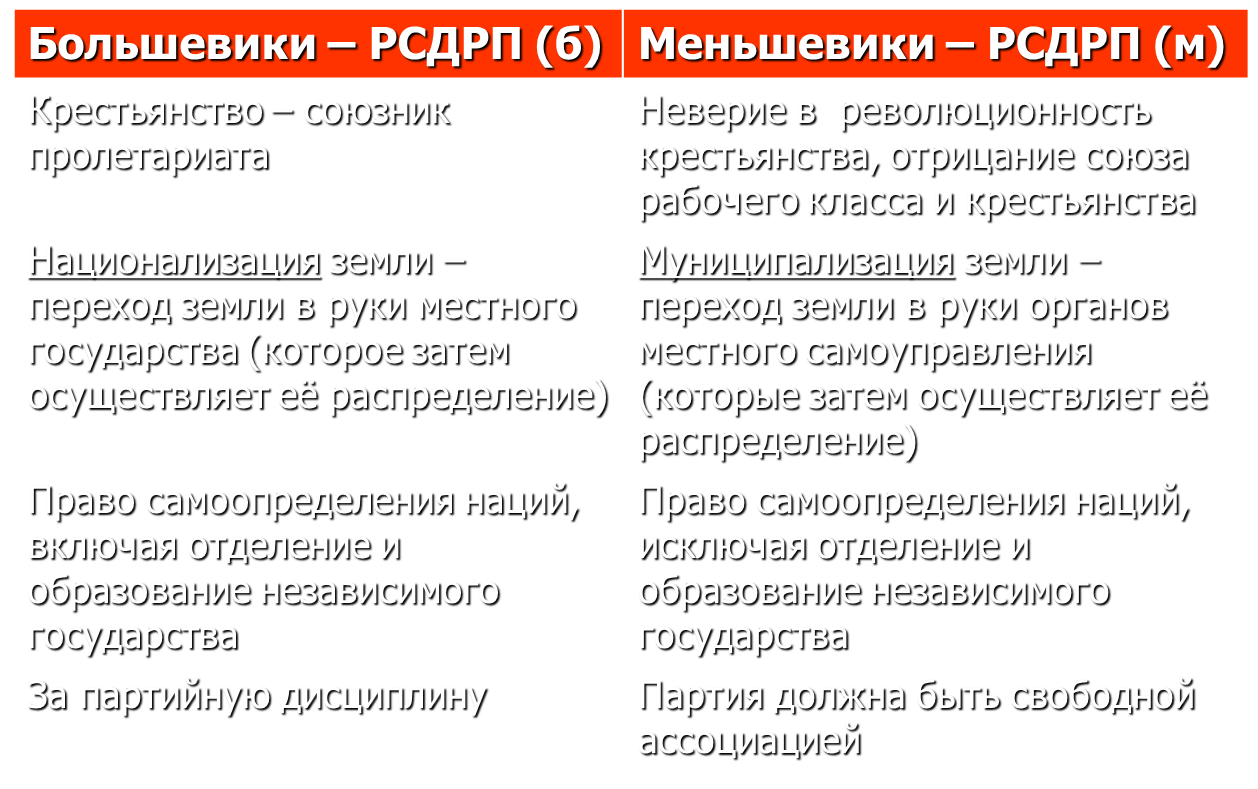

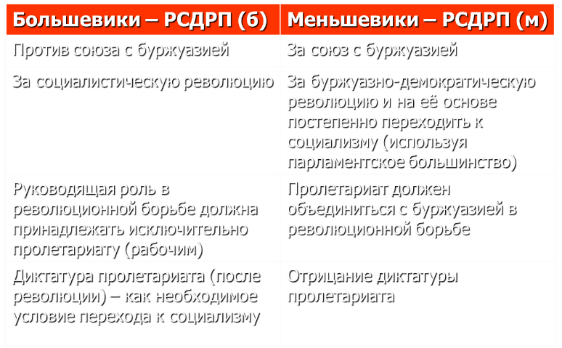

На рубеже веков в России начали образовываться политические партии. В 1898 году на первом съезде было провозглашено образование РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии). На II съезде в 1903 году приняты Программа и Устав. Программа делилась на минимум и максимум. Программа-минимум определяла задачи буржуазно-демократической революции, максимум была нацелена на победу социалистической революции и установление диктатуры пролетариата. При выборах руководящих органов партии сторонники Ленина получили большинство и стали называться большевиками, сторонники Мартова – меньшевиками.

Большевики:

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили Владимир Ильич Ленин (Ульянов), председатель Надежда Константиновна Крупская (жена Ленина) Иван Васильевич Бабушкин Анатолий Иванович Луначарский Глеб Максимилианович Кржижановский Яков Михайлович Свердлов

Власть:

Свержение самодержавия, Установление демократической республики

Крестьянский вопрос:

конфискация всех помещичьих, церковных и царских земель,Национализация земли, т.е. переход земли в собственность государства,бесплатное наделение крестьян землёй по трудовому принципу («Землю – крестьянам!»), отмена частной собственности на землю, ликвидация остатков крепостничества в деревне и возвращение «отрезков» крестьянам

Национальный вопрос:

Предоставление нациям права на самоопределение, Принцип пролетарского интернационализма – т.е. единства пролетариата и всего трудового народа в мировом масштабе («Пролетарии всех стран соединяйтесь!» , «У пролетариев нет отечества»).

Рабочий вопрос:

Введение рабочего законодательства:

8-часовой рабочий день, Социальные льготы и гарантии, Отмена штрафов, Ограничение женского и детского труда, Введение рабочего контроля на предприятиях ( «Фабрики – рабочим!» )

Меньшевики:

Георгий Валентинович Плеханов Юлий Осипович Мартов (Цедербаум), председатель Николай Семёнович Чхеидзе Ираклий Георгиевич Церетели Фёдор Ильич Дан Михаил Исаакович Либер

В 1901-1902 годах на базе народнических кружков возникла партия социалистов-революционеров. Главным в программе эсеров был аграрный вопрос. Они предложили программу социализации земли : передачи земли в собственность общества и уравнительное пользование крестьянам. В тактике эсеров преобладал террор.

Председатель – В.М. Чернов

Лидеры партии – Е.Ф. Азеф, Г.А. Гершуни, Б.В. Савинков, Н.Д. Авксентьев, М.А. Спиридонова

В разное время в партию входило от 65 до 700 тыс. человек, 75% от них составляли крестьяне и рабочие.

Социальная база и приоритетная категория для эсеров – это крестьянство.

Взгляды эсеры выражали в журнале «Вестник революции».

Власть:

Свержение самодержавия и установление республики революционным путём

Построение социализма

Широкая автономия крестьянским общинам

Предоставление гражданских прав всем жителям империи

Крестьянский вопрос:

Социализация земли – передача земли в руки крестьянских общин

Конфискация помещичьих земель

Уравнительное распределение земли по трудовой или потребительной норме между крестьянами

Отмена частной собственности на землю

Рабочий вопрос:

Предоставление рабочим гражданских свобод

Создание самоуправления на местах

Развитие коопераций

Национальный вопрос:

Автономии общинам и регионам страны

Федеративное устройство России и право на самоопределение, исключая отделения из состава России

Активизировалось либеральное движение. В 1899 году земцы образовали нелегальный кружок «Беседа». В 1902 году в Штудгарте стал выходить журнал «Освобождение». В 1903 году образовался «Союз земцев-конституционалистов», а в 1904 году – «Союз освобождения». Но эти организации не были политическим партиями. Политические партии либеральной буржуазии стали возникать в ходе первой русской революции. Самыми значимыми были «Союз 17 октября» (октябристы) и конституционно-демократическая партия (кадеты).

Конституционные демократы (кадеты).

Председатель – П.Н. Милюков

Лидеры – С.А. Муромцев, Ф.А. Головин, Г.Е. Львов, В.Д. Набоков

Членами партии были:

Ученые В.И. Вернадский; П.Б. Струве, А.С. Изгоев, А.А. Корнилов, А.А. Кизеветтер, М.О. Гершензон, Ю.В. Готье

юристы В.М. Гессен, С.А. Котляревский, Л.И. Петражицкий, М.М. Винавер, А.Р. Ледницкий, В.А. Маклаков

видные земские деятели Ф.И. Родичев, И.И. Петрункевич, А.И. Шингарев

Основную часть партии составляли интеллигенция, образованные слои населения.

Для борьбы использовались легальные методы, пропаганда.

Кадеты выражали свои взгляды в журнале «Вестник Партии народной Свободы» и газете «Речь».

Власть:

Введение конституции

Конституционная монархия (с преобладанием парламента)

Реформенный путь развития

Свобода совести, слова, печати, собраний, союзов

Ответственность правительства перед парламентом

Независимость суда

Равенство всех в правах и перед законом

Всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное право

Всеобщее начальное образование

Крестьянский вопрос:

Отчуждение части частновладельческих земель за выкуп

бесплатная передача крестьянам земель государственных, удельных, кабинетских и монастырских

Создание земельного комитета для решение земельного вопроса

Развитие рыночных и арендных отношений в деревне и дальнейшее разрушение крестьянской общины

Рабочий вопрос:

Право на:8-часовой рабочий день, Стачки, Страхование, Создание рабочих союзов

Национальный вопрос:

Сохранение единой неделимой России, Культурная автономия народов России – автономия какой-либо обособленной этнической группы в решении вопросов организации образования, языка и любых форм культурной жизни.

«Союз 17 октября» (октябристы)

Партия была основана в октябре 1905 года. Название партии восходит к Манифесту 17 октября 1905 года, изданному Николаем II.

Председатель – А.И. Гучков

Лидеры – М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов, барон П.Л. Корф

Среди членов партии состояли :

видные земские деятели – граф П.А. Гейден, М.А. Стахович, князь Н.С. Волконский,

деятели культуры – Л.Н. Бенуа, В.И. Герье

адвокаты Ф.Н. Плевако, В.И. Сергеевич

представители предпринимательских кругов – Н.С. Авдаков, Э.Л. Нобель, Братья В.П. и П.П. Рябушинские и ювелир К.Г. Фаберже.

Основная масса партии – чиновники, помещики, крупные промышленники и финансисты

Основной метод борьбы – пропаганда.

Взгляды выражали в более чем 50 газетах на русском, немецком и латышском языках, в том числе: «Голос Москвы», «Слово», «Время».

Власть:

Конституционная монархия (с преобладанием монарха) Местное самоуправление Содействие царскому правительству Реформенный путь развития

Крестьянский вопрос:

Неприкосновенность земельной собственности Продажа государственных земель крестьянам Развитие рыночных и арендных отношений в деревне Создание слоя «зажиточного крестьянства». Поддержка аграрной реформы П.А. Столыпина

Рабочий вопрос:

нормирование рабочего дня, но в виду технической отсталости от Европы не обязательно сокращение рабочего дня до 8 ч. Ограничение забастовок Введение рабочего законодательства Права создания профсоюзов

Национальный вопрос:

Сохранение единой неделимой России Отрицание возможности предоставления автономии отдельным частям империи, кроме Финляндии

«Союз 17 октября».

«Союз 17 октября» (октябристы) - политическая партия, названная в честь Манифеста от 17.10.1905г., знаменовавшего, по мнению октябристов, вступление России на путь конституционной монархии. Как политическое течение октябризм возник на земско-городских съездах 1904-1905гг.

Социальный состав «Союза» - чиновники, помещики, торгово - промышленная буржуазия. Октябристы выступали за установление в России конституционно-монархического строя на основе Манифеста от 17.10.1905г. с сохранением за монархом титула «самодержец»; за введение демократических свобод (совести, слова, печати, собраний, союзов); за гражданское равенство без различий пола, национальности и вероисповедания.

Выступая под лозунгом сохранения «единства и нераздельности Российского государства», октябристы отрицали возможность предоставления автономии отдельным частям империи (кроме Финляндии). В аграрном разделе программы утверждалась необходимость уравнять крестьян в правах с другими гражданами, облегчить им выход из общины и закрепить землю в их полную собственность. Предлагалось принудительное отчуждение части частновладельческих земель с обязательным вознаграждением владельцев. В области рабочего законодательства октябристы высказывались за «свободу рабочих организаций, союзов и собраний». Программа октябристов содержала требования введения бессословного независимого суда, расширения компетенции суда присяжных, а также принятия мер в области экономики и финансов, народного образования, местного самоуправления и т.д. Выход страны из революционного кризиса они видели в немедленном созыве законодательной Думы.

Особенности образования партий в России:

В России партии образовались позже, чем в других развитых буржуазных странах. Это связано было с тем, что Россия позже вступила на путь развития капитализма.

На Западе раньше оформились буржуазные партии. В России политическое самоопределение буржуазии затянулось, поэтому раньше оформились пролетарские партии, партии социалистической ориентации.

На Западе все партии были легальными, в России легально действовали помещичьи и буржуазные партии, а мелкобуржуазные и пролетарская партии существовали нелегально.

В России было самое большое количество партий. Это было вызвано многослойностью социального состава населения, многонациональностью. Процесс разложения старых классов феодального общества и формирование новых классов буржуазного общества не был завершен. Все эти классы, их слои и прослойки составляли основу для возникновения различных партий. Их интересы не всегда расходились, иногда они тесно переплетались. В то же время на процесс образования партий оказывали влияние национальные, этнографические, религиозные и др. отношения. Общее число членов партий было невелико, например, в 1906–1907 гг. они составляли всего 0,5% от общей численности населения.

В России действовали 4 группы партий: помещичьи, буржуазные, мелкобуржуазные и пролетарские.

27.Сущность «третьиюньской» политической системы. Реформа П.А.Столыпина.

После поражения революции царизм так и не смог укрепить свои позиции. Новый избирательный закон обеспечивал преобладание в Думе помещиков и крупной буржуазии. Большинство мест получили октябристы. При голосовании за консервативные проекты они блокировались с кадетами, при более радикальных проектах – с черносотенцами. Это явление «октябристского маятника» позволило царскому правительству лавировать, проводя свою политику. В целом политика самодержавия периода третьиюньской монархии характеризуется как бонапартизм, т.е. лавирование между имущими классами с целью расширения социальной опоры самодержавия. Это был период усиления реакции, но в тоже время и реформ.

Проведение политики «успокоения», а затем реформирования связано с именем премьер-министра П.А.Столыпина. Главной в его деятельности стала аграрная реформа. Но «столыпинской» она была только по названию. В основу ее были положены идеи, высказанные еще до революции Витте.

Реформа состояла в разрушении общины. Это должно было способствовать развитию капитализма, ослаблению крестьянского малоземелья, расширению социальной опоры царизма в деревне за счет кулаков и высылке наиболее беспокойных крестьян в Сибирь. По реформе каждый крестьянин мог потребовать выхода из общины и объединения всех своих общинных наделов в один – отруб. Если на него выносилась усадьба, получался хутор. Практика реформы показала, что крестьянство в целом было настроено против выхода из общины, поэтому основным методом ее проведения стало насилие. Насаждением хуторов и отрубов правительство пыталось территориально отделить кулаков от остального крестьянства. Всего к 1916 году из общины вышло 26% крестьянских дворов, даже 20% кулаков осталось в общине. Реформа провалилась. Главной причиной ее краха стало сопротивление крестьянства, его нежелание ломать вековой уклад жизни, неумение, боязнь хозяйствовать самостоятельно.

Составной частью реформы была переселенческая политика. Переселение, в целом, носило прогрессивные характер, но стремление правительства выселить как можно больше беспокойных крестьян приводило к недостаткам в организации переезда и отведении земель переселенцам. Всего за 1906-1914 годы в Сибирь прошло более 3 млн. человек, 17% вернулись обратно, пополнив ряды пролетариата. Переселение способствовало освоению окраин, развитию капитализма вширь, росту численности русского населения за Уралом. Но ослабить земельный голод в Европейской России таким образом было невозможно. Естественный прирост населения там более, чем в три раза превосходил ежегодное число переселенцев.

В целом реформа способствовала развитию капитализма. Повысилась товарность сельского хозяйства, выросло применение машин, укрепилось кулачество, увеличилась численность рабочего класса.