- •3. Внимание как селекция (активное игнорирование) помех. Модели ранней селекции. Модели поздней селекции.

- •4. Внимание как селекция. Модификация модели ранней селекции а.Трейсман. Аттенюатор. Модели множественной и гибкой селекции.

- •5. Внимание как активный выбор информации. Теория активного внимания у.Найссера. Внимание как перцептивное действие. Перцептивный цикл.

- •6. Внимание как внутренний сокращенный и обобщенный самоконтроль.

- •7. Внимание как механизм интеграции (укрупнения) оперативных единиц сознания.

- •1Й вариант

- •2.1.2. Проблема измерения объема внимания

- •2.1.3. Внимание как процесс апперцепции

- •2Й вариант

- •9. Концепция внимания у.Джеймса. Комбинированная классификация видов внимания (по объекту, по способу связи с мотивом, по произвольности). Понятие преперцепции.

- •11.Концепция волевого внимания н.Н.Ланге. Внимание как реакция. Рефлективное, инстинктивное и волевое внимание. Первичные эффект волевого внимания. Роль памяти в ошибках волевого внимания.

- •12.Внимание как психологический ресурс. Проблема внимания в гештальт-психологии. Фактор внимания в динамике значения порога организации феноменального поля.

- •2.2. Гештальтпсихология: внимание как эго-объектная сила

- •Глава 2

- •2.1. Исследования и метафоры внимания в классической психологии сознания

- •13.Формирование внимания как впф. Л.С.Выготский.

- •14. Внимание как процесс умственного самоконтроля в концепции п.Я.Гальперина.

- •15.Гипотеза Шифрина об автоматических и управляемых процессах переработки информации. Эффект «выскакивания»

- •18.Мотивационный компонент мнемических процессов. Внешняя мотивация и эффективность запоминания. Концепция к.Левина.

- •19.Экспериментальные методы г.Эббингауза. Метод сбережения

- •20.Детерминация эффективности мнемических процессов местом материала в структуре деятельности.

- •21. Закономерности непроизвольного запоминания.

- •1. Период выработки. Фазы:

- •2. Период стабилизации. Цель — укрепление устойчивости против внешних напр., шум и внутренних напр., аффект помех. Фазы:

- •2.3.2. Моторная теория внимания н.Н.Ланге

- •2. Модель внимания как ранней селекции. Эксперименты кЛерри. Методики бинаурального и дихотомического слушания. Основные критерии селекции помех.

- •2. Модель внимания как ранней селекции. Эксперименты кЛерри. Методики бинаурального и дихотомического слушания. Основные критерии селекции помех.

- •3. Закон распределения внимания д.Канемана. Эксперимент с использованием вторичной зондирующей задачи.

- •4. Взаимодействие механизмов внимания: селекция и распределение ресурса. Модель у.Джонстона и с.Хейнза. Стратегии внимания.

- •5. Теория активного внимания у. Найссера. Внимание как перцептивное действие. Эксперименты с избирательным смотрением.

- •4.3.3. «Предвнимание» и внимание

- •10.1.1. Внимание как перцептивное действие

- •10.1.2. Исследования избирательного смотрения

- •10.1.3. Координация схем и «ресурсные ограничения переработки информации». Исследование выполнения двойных действий

- •8. Внимание как селекция. Модели поздней селекции. Дойч и Дойч. Экспериментальные данные.

- •9. Объясните с опорой на модель аттенюатора а.Трейсман, тот факт, что мать просыпается даже от тихого плача своего ребенка, при этом не реагируя на громкий шум за стеной.

- •7.1.2. Классические исследования зрительного поиска и теория интеграции признаков э.Трейсман

- •3. Метафизическая интерпретация памяти

- •1. Феноменальная память

- •13.Исследование развития высших форм запоминания с помощью методики двойной стимуляции (а.Н.Леонтьев). Параллелограмм развития памяти.

- •14 Вопрос 1й вариант

- •14. Эффект Зейгарник. Воспроизведение незавершенных действий.

- •18.Законы памяти, открытые в рамках классической психологии сознания. Проблема эффективности распределениея повторений - закон Йоста. Позиционный (краевой) эффект.

- •19.Иконическая память. Эксперимент Дж.Сперлинга.

- •20.Эхоическая память. Эксперимент н.Морея. Эффект модальности.

- •21.Рабочая память. Методика умственной хронометрии. Эксперимент с.Стернберга. Подтверждение гипотезы об ограниченной емкости системы.

- •22.Рабочая память. Механизмы забывания в рабочей памяти. Эксперимент Нормана и Во. Парадокс рабочей памяти.

- •Два механизма забывания в кратковременной памяти:

- •24.Эвристический потенциал функционирования семантической памяти. Принцип наследования свойств.

- •25.Принцип специфичности кодирования в эпизодической памяти. Примеры экспериментальных исследований.

- •26. Индивидуальные различия в организации семантической памяти. Эмпирическая «картография» Моара.

- •29.Развитие автобиографической памяти в онтогенезе. Эффект детской амнезии.

3. Метафизическая интерпретация памяти

Параллельна с инструментальной трактовкой памяти как средства эффективноrо воздействия на слушателей в античной традиции присутствовала и друrая метафизическая. В метафизической трактовке память понималась как Дар, роднящий человека с миром Божественноrо. Ярчайшим представителем подобноrо толкования процессов памяти был Платон (428-348 rr. до н.э.). В основу творчества ПЛатоналеrли философские беседы ero учителя Сократа (470- 399 rr. до н.э.), который сам по принципиальным соображениям не оставил письменHblX сочинений. Сократ, акцентируя диалоrический характер мышления, предложил особый педаrоrический метод майевтику (дословно повивальное искусство). Суть метода заключалась в том, чтобы путем умело поставленных вопросов побудить собеседника «породить» истинное знание. При этом, подобно тому как вне зависимости от действий повивальной бабки ребенок уже существует в чреве матери, предполаrалось, что и истинное знание неявным образом присутствует в душе собеседника. Ero остается лишь «припомнить». Сократ для иллюстрации cBoero учения о врожденности знания заставляет мальчика...раба, заведомо не обладавшеrо никакими познаниями в reoметрии, «вспомнить» rеометрическую теорему. Эта история изложена в платоновском диалоrе «Менон». Учение Платона включало в себя два основных тезиса, развивающие взrляды Сократа. Во...первых, полаrалось существование двух «миров» мира идей и мира вещей, каждый из KOTOpblX обладал субстанциональностью. Во-вторых, в связи С этим функция души мыслилась двояко. С одной стороны, душа причастна к миру идей и поэтому потенциально способна приобрести истинное знание, с дрyroй душа пленена телом и обслуживает ero практические нужды. «У философа тело не в почете», rоворитПЛатон, подразумевая, что телесность оrpаничивает познавательные возможности души. Восприятия, которые душа может почерпнуть из опыта, представляют собой лишь «мнения» И неизбежно затемнены искажающим воздействием наших opraHoB чувств. Только «припоминая» истинные сущности, душа может вернуться к знаниям, которые лишь фраrментарна представлены в видимом мире.

Для описания этоrо положения Платон использует притчу о пещере. Вообразим вслед за Платоном человека, который заключен в пещеру (подразумевается плен телесной оболочки). За спиной заключенноrо разведен костер, но он закован и не может обернуться, чтобы посмотреть, что же происходит позади Hero. Он видит только пляску теней на стене пещеры и, рассматривая причудливые отсветы оrня, пытается постичь истину. Например, существует понятие красоты. Однако никто из людей не обладает красотой в полном смысле этоrо слова. Встречаясь со множеСтвом людей, каждый из которых красив лишь отчасти, познающий MOЖет извлечь идею непоrрешимой красоты, припоминая ту абсолютную красоту, с которой ero душа соприсутствовала в ином мире. Данное положение наиболее полно раскрывается в диалоrе «Федон», rде в уста Сократа и ero ученика Симмия вкладываются следующие pacсуждения: «Ты ведь сомневаешься, может ли то, что называют знанием, быть припоминанием?. Мы оба, разумеется, сходимся на том, что, если человеку предстоит что либо припомнить, он должен уже знать это заранее... Тоrда, может быть, мы сойдемся и на том, что знание, если оно возникает таким образом, каким именно, я сейчас скажу, ....... это припоминание? <...> Итак, именно чувства ириводят нас к мысли, что все, воспринимаемое чувствами, стремится к доподлинно равному, не дocтиrая, однако, своей цели (имеется в виду, что среди предметов, KOTOрые мы называем равными, на самом деле таковых практически нет. Примеч. В. Н.)? Но отсюда следует, что, прежде чем начать видеть, слышать и вообще чувствовать, мы должны были каким-то образом узнать о равном самом по себе....... что это такое, раз нам предстояло соотносить с ним равенства, постиrаемые чувствами: ведь мы понимаем, что все они желают быть такими же, как оно, но уступают ему... А если мы приобрели ero (знание paBHoro. ....... Примеч. В. Н.) дО рождения и с ним появились на свет, наверно, мы знали....... и до рождения, и сразу после....... не только равное, большее и меньшее, но и все остальное подобноrо рода? Ведь не на одно равное распространяется наше доказательство, но совершенно так же и на прекрасное само по себе, и на доброе само по себе, и справедливое, и священное... Так что мы должны были знать все это, еще не родившись... Но если, рождаясь, мы теряем то, чем владели до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем прежние знания, Torда, по-моему, "познавать" означает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. И, называя это "припоминанием" , мы бы, пожалуй, употребили правильное слово» (Платон. Федон, 72е). Эффективное воспоминание, по Платону, требует CTopoHHero вмешательства, которое лучше Bcero осуществлять, побуждая ученика к продуктивному диалоry. Только философ способен к самостоятельному «припоминанию» В форме BHyтpeHHeroдиалоrа. Таким образом, Платон полаrал память основной способностью души. Он утверждал, что существует знание, не выводимое из чувственных впечатлений, что в нашей памяти хранятся формы или шаблоны идей, сущностей, которые душа знала до Toro, как появилась на Земле. Знание истины заключено в памяти души, в припоминании некоrда виденных идей, смутными копиями которых являются все земные вещи'. Всякое знание и всякое научение в этом случае есть попытка припомнить сущности, приведя в единство множество чувственных восприятий через соотнесение их с идеальными формами «<идеями» вещей). В дальнейшем концепция памяти Платона получила развитие в работах одноrо из виднейших отцов христианской церкви БлаженноrоАвrустина (354-430). Атрибутами души Бл.Авrустин считал Разум, Волю и Память. Вслед за Платоном он считал, что память - это самая значительная часть души, в которой заключена идея Боrа. Эту идею невозможно познать эмпирически, но можно «припомнить» В абсолютно платоновском смысле.

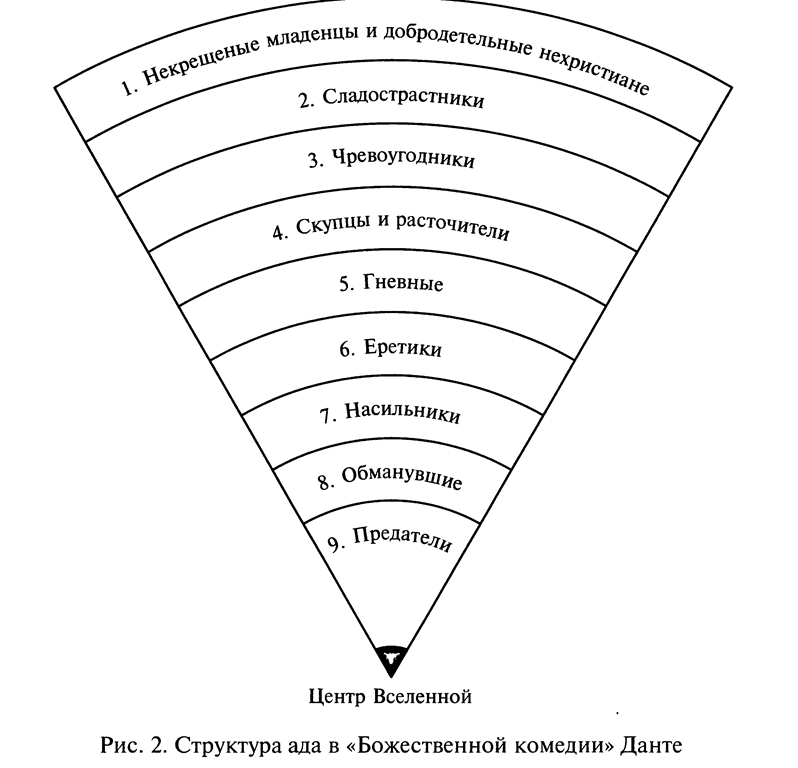

До обращения в христианство Бл. Авrустин был преподавателем риторики, так что искусство памяти было знакомо ему не понаслышке. Отрывок из «Исповеди», приведенный ниже, убедительно свидетельствует о том, что автор и сам владел искусной памятью. Рассуждая о памяти, Бл. Авryстин рисует ее в форме мест «<равнин», «обширных дворцов», «сокровищниц», «полей», «пещер» и т.д.), вмещающих образы для запечатления, т. е. разделяет традиционные взrляды на искусство памяти: «Прихожу К равнинам и обширным дворцам памяти, rде находятся сокровищницы,куда свезены бесчисленные образы Bcero, что было воспринято... Туда передано и там спрятано все, что забвением еще не поrлощено и не поrребено. Находясь там, я требую показать мне то, что я хочу; одно появляется тотчас же, друrое приходится искать дальше, словно откапывая из каких",то тайников; что...то вырывается целой толпой и, вместо Toro, что ты ищешь и просишь, выскакивает вперед, словно rоворя: «Может, это нас?» Я мысленно rоню их прочь, и, наконец, то, что мне нужно, проясняется и выходит из своих скрытых убежищ... Широки поля моей памяти, ее бесчисленные пещеры и ущелья полны неисчислимоrо, бесчисленHoro разнообразия: вот образы всяких тел, вот подлинники, с которыми знакомят нас науки, вот какие...то отметины или заметки, оставленные душевными состояниями, хотя душа их сейчас и не переживает, но они хранятся в памяти, ибо в памяти есть все, что только было в душе. Я пробеrаю и проношусь повсюду, проникаю даже вrлубь, насколько Mory, и ниrде нет ей предела...» (Бл. Авrустин. Исповедь, Х, 8). Хотя представления об орrанизации памяти у Бл. Авrустина практически совпадают с представлениями Цицерона, кардинально изменяется представление о задачах искусной памяти. Хорашая память нужна теперь не для Toro, чтобы убедить аудиторию в своей правоте, а для Toro, чтобы пережить присутствие божественHoro в своей душе. Таким образом, искусная память становится одной из важнейших христианских добродетелей. По мере укрепления христианской теолоrии новое звучание приобретает предложенная еще Аристотелем и развитая Цицеронам трактовка памяти как одной из составляющих блаrоразумия добродетели. Альберт Великий (1193- 1280) приводил доказательства вьщающейся роли памяти: 1) блаrоразумие применяет универсальное знание к особенному, которое выводится из чувств, поэтому MHoroe из Toro, что относится к чувственной части, относится и Кблаrоразумию, в том числе и память; 2) как и блаrоразуМие, память является природной способностью, развиваемой посредством упражнений; 3) блаrоразумие использует опыт прошлого для предвидения будущеrо, поэтому память есть часть блаrоразумия. Ему вторил и Фома АквИНСКИЙ (1225- 1274). Соrласноero учению, блаrоразумие включает в себя память о прошедшем, понимание настоящеrо и умение принимать в расчет события будущеrо. В Средние века разнообразные системы приемов создавались для облеrчения запоминания релиrиозных истин. Так, например, знаменитый латинский ритор и боrослов XIII в. Бонкомпаньо да Синья призывал верующих к созданию особых «знаков для памяти», которые необходимы, поскольку «мы должны неустанно помнить о незримых 'радостях рая и вечных муках ада» (цит. по: Йейтс Ф. С. 79). Ф. Иейтс прямо связывает rpотескную образность католической архитектуры с необходимостью сформировать «места» для лучшеrо запоминания добродетелей, пороков и предписаний Церкви. Литературной вершиной среди систем запоминания, сконструированных по модели мест и образов, безусловно, является творение Данте Алиrьери (1265- 1321) «Божественная комедия». Продвиrаясь под водительством Верrилия от периферии к центру де...

вятиKpyroB ада, автор дает читателю крайне удобный для запоминания перечень rpexoB и устрашающие образы страдающих rpешников. Самые леrкиеrрехи относятся к начальным, наиболее широким KpyraM, по мере утяжеления rpexoBкруrи сужаются вплоть до девятоrо, ведущеrо к Центру Вселенной (рис. 2). Эпоха Возрождения добавила еще один смысл к платоновской концепции припоминания. Искусная память рассматривалась уже не только как средство реконструкции запечатленноrо материала, но и как орудие познания природы вещей. Таким образом, за памятью признавалась активная конструктивная сила. В эпоху Возрождения было создано множество различных систем памяти своеобразных зашифрованных энциклопедий, которые претендовали на то, чтобы в сжатой и символической форме заключить в себе orpoMHbIe массивы сведений о человеке и Вселенной. Причем знания эти по преимуществу носили эзотерический, закрытый от непосвященных характер.в этом смысле интересно остановиться на так называемом Театре памяти Джулио Камилло. Большую часть жизни он отдал кропотливой paботе над Театром, которая, впрочем, так никоrда и не была завершена окончательно. Один из корреспондентов э. Ротердамскоrо в 1532 r. посылает сообщение следующеrо содержания: «Рассказывают, что этот человек (имеется в виду Джулио Камилло. ....... Примеч. В. Н.) построил какойто амфитеатр работы необыкновенной и весьма искусной, и всякий, кто попадает туда в качестве зрителя, обретает способность держать речь о любом предмете, по rладкости сравнимую разве что с цицероновской». Каково же было устройство этоrоудивительноrо сооружения? Corласно описаниям современников, театр представлял собой небольшое деревянное помещение, в котором с трудом моrли разместиться два человека. Единственный зритель, он же адресат «всей мудрости мира», которую был призван аккумулировать в себе театр, должен был стоять в центре конструкции на сцене, обращая свой взrляд к образам, изображенным в различных местах театра в соответствии с системой памяти. Театр включал в себя семь уровней, или ступеней, которые были разделены на семь секторов, соответствующих семи планетам. По замыслу CBOero создателя пространство театра было заполнено символами самых важных понятий, которые должен был освоить образованный человек той эпохи. Создателем ориrинальной системы ПqМЯТИ был и Джордано Бруно (1548- 1600), итальянский философ...пантеист и поэт. Именно удачная система, принесшая Дж. Бруно славу вьщающеrосямнемониста и учителя искусству памяти, была одной из причин Toro, что свой жизненный путь он завершил на костре. В ответ на обвинения инквизиции в колдовстве Дж. Бруно пытался разъяснить, что ero феноменальная память результат применения специфической, но вполне традиционной методики: «Меня расспрашивали, была ли моя память, коей я владел и обучал, памятью eCTeCTвенной или приобретенной с помощью маrическоrо искусства; я доказал, что опорой мне служила не маrия, но наука». Как известно, этот довод показался не слишком убедительным, и в 1600 r. Дж. Бруно был сожжен. Однако история развития искусства памяти продолжалась. Зримым воплощением идей всех, кто посвятил свою жизнь разработке идеи памяти сначала как инструмента оратора, а затем как средства утверждения христианской добродетели и как маrичеcKoro ключа к тайнам мудрости, стал, пожалуй, самый знаменитый в мире театр лондонский «[лобус». Несомненно, что создателям этоrо театра, построенноrо на береry Темзы в 1599 r. (в наши дни театр воссоздан в первоначальном виде), были близки принципы искусства памяти. Так, Дж. Бруно посвятил две свои работы анrлийскому поэту Ф. Сидни, дочь KOToporo Елизавета, по мнению ряда исследователей (см.: [илилов и. М., 1998), являлась одним из активных соавторов шекспировских творений.

Традиционно название театра TheGlobe переводится как rлобус, т. е. учебное пособие для изучающих rеоrрафию. Однако это неверно. Правильнее было бы перевести это название как земной шар, т. е. мир. Интерьер театра включал мноrочисленныекосмолоrическиеоqразы, подобные тем, что составляли содержание театра Дж. Камилло. Пьесы иrрались на разных уровнях, что символизировало трехчастное устройство мира (вспомните знаменитую сцену на балконе из «Ромео и Джульетты»!). Вот почему истинное значение известноrошекспировскоrо выражения «Весь мир театр», скорее таково «Театр весь мир». Речь здесь идет о театре, который включает в себя весь мир человеческоrо знания. Недаром Б.Джонсон, rлядя на пепелище здания театра после пожара 1613 r., воскликнул: «Вот руины мира!» Итак, в католическом мире на протяжении столетий культивировался античный подход к развитию памяти. Однако в протестантских странах в связи с пуританским предубеждением перед пышной наrлядностью метода мест и образов аналоrичные задачи решались по-друrому. Приоритет бьл отдан вербальным мнемотехникам. Вербальные мнемоники за счет своей простоты и удобства для неискушенных в искусстве памяти бытуют и по сей день. Так, большинство детей запоминают последовательность цветов спектра, расположенных в порядке убывания длины волны, при помощи нехитроrо стишка «Каждый Охотник Желает Знать Где Си дит Фазан» (красный, оранжевый, желтый, зеленый, rолубой, синий, фиолетовый). Школьники заучивают систему падежей в русском языке, опираясь на вполне фантастический рифмованный сюжет: «Иван Родил Девчонку, Велел Таскать Пеленки» (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный). Планеты солнечной системы в порядке удаленнасти от Солнца можно запомнить, используя следующую фразу: «Мерил (Меркурий) Веня (Венера) Землю (Земля) марусиной (Марс) юбкой (Юпитер) сатиновой (Сатурн) да урановой (Уран), непутевый (Нептун) он плут (Плутон»>. Число 1t равное 3,14159 леrко воспроизвести, заучив такой стишок: «Кто И шутя и скоро пожелаеть 1t узнать число, УЖЪ знаеть» (число букв в каждом слове соответствует цифрам числа «Л». Отметим, что TaKoro рода приемы помоrают вспомнить необходимое только тоrда, коrда информация уже содержится в памяти. Одной из популярных систем запоминания цифровых комбинаций, например дат, известной с XVII в., является буквенно-цифровой код. Он применяется для преобразования двузначных и трехзначных чисел в слова. Данная система, конечно, может показаться читателю слишком rромоздкой, однако экономия здесь несомненна. Желающему овладеть данной системой кодирования нужно выучить 20 знаков (по две для каждой цифры), после чеrо можно будет запоминать неоrраниченное количество комбинаций. в этой системе каждой цифре от О до 9 соответствуют две соrласные буквы pyccKoro алфавита.

После запоминания правил перевода цифр в буквы можно приступать собственно к преобразованию чисел в буквенные сочетания с последующим добавлением rласных букв для создания зрительных образов, удобных для запоминания. Так как одной цифре соответствует две соrласные буквы, то возможно четыре комбинации букв при кодировании двузначноrо числа и восемь сочетаний букв при кодировании Tpexзначноrо числа. Например, 25 = ДП = ТП = ДБ = ТБ; 350 = КПИ = ХПИ = = КБН = КПМ = ХБМ = КБМ = ХПМ = ХБИ. Сделано это для Toro, чтобы облеrчить подбор подходящих слов образов. Посмотрим, как работает эта система памяти. Допустим, вам надо запомнить rод основания первой психолоrической лаборатории в Лейпциrе (1879). Первые две цифры разумно отбросить, так как, пожалуй, ни одному сколько -нибудь OCBeдомленному в истории психолоrии человеку не придет в rоловуCOBepшить ошибку в тысячелетии или столетии (ведь В. Вундт, создатель экспериментальной психолоrии, творил в конце XIX ....... начале хх в.). Значит, остается зашифровать только двузначное число....... 79. Число 79 можно обозначить четырьмя различными способами: 79 = ср= сц = ЗР= зцТеперь надо выбрать наиболее подходящий для вас образ, включающие данные буквы: СыР, СЦена, оЗеРо, ЗаяU.

Рассмотрим еще один, более сложный пример, связанный с необходимостью запомнить трехзначное число ....... rод рождения Ел. Авryстина (354). Число 354 может быть представлено восьмью способами: 354 = КПЧ = = КБЧ = КПЩ = КБЩ = ХПЧ = ХБЧ = ХПЩ = ХБЩ. ИЗ всех возможных образов, включающих данные соrласные, наиболее ярким мне кажется слово «КаПиЩе», которое, кроме Bceroпрочеrо, вызывает и ассоциацию с биоrрафиейБл.Авrустина. Теперь уже мало кто знает, что русский алфавит так же представляет собой своеобразную вербальную MHeMOTexнику. Например, начальные буквы кириллицы «А Б В» расшифровываются как «Аз буки веди», т. е. «Я знаю буквы»; «r Д Е» ....... «rлаrол добро есть», т. е. «слово....... это добро», а комбинация «Р С Т» обозначает назидание «реки слово твердо», т. е. «допускай только обдуманные высказывания» .

Парадоксально, но разрешить задачи, схожие с теми, ,что стояли перед адептами Искусства памяти, призвано и такое суперсовременное явление, как Интернет. В rазете «Таймс» от 19 мая 1997 r. было опубликовано интервью с одним из создателей Всемирной сети Т. Б.Ли, rде он рассказал о том, что написал первую компьютерную проrрамму, из которой впоследствии «вырос» Интернет, стараясь упорядочить путаницу в своей записной книжке. Т. Б.Ли компьютеризировал систему перекрестных ссылок, имитирующую запросы к памяти. Автор идеи rипертекста Т. Нельсон, которой воспользовался Т. Б.Ли, изобретая принцип действия Интернета, также преследовал цели, связанные с оптимизацией своей памяти. В тот период (в начале 1960...х rr.) он страдал оттоrо, что слишком быстро забывал при шедшие в rолову идеи. Тоrда",то он и доrадался записывать «адреса» ключевых мыслей, что позволило ему «путешествовать» по вынесенному вовне каталоrу памяти во всех направлениях. Приемы",напоминания издревле существуют в культуре. К ним можно отнести определенные предметы, напоминающие участникам ритуала о значении Toro или иноrо действия. Так, например, ветки вербы, которыми в последнее воскресенье перед Пасхай верующие украшают свои жилища, «напоминают» О пальмавых листьях в руках толпы, приветствовавшей Христа у ворот Иерусалима. Таким образом, память как природная способность человека постоянно подверrалась направленному «улучшению» со стороны как культуры в целом, так и ее отдельных представителей. Об исследованиях механизмов, обеспечивающих «окультуривание» естественной памяти, вы прочтете в rл. 2.