- •3. Внимание как селекция (активное игнорирование) помех. Модели ранней селекции. Модели поздней селекции.

- •4. Внимание как селекция. Модификация модели ранней селекции а.Трейсман. Аттенюатор. Модели множественной и гибкой селекции.

- •5. Внимание как активный выбор информации. Теория активного внимания у.Найссера. Внимание как перцептивное действие. Перцептивный цикл.

- •6. Внимание как внутренний сокращенный и обобщенный самоконтроль.

- •7. Внимание как механизм интеграции (укрупнения) оперативных единиц сознания.

- •1Й вариант

- •2.1.2. Проблема измерения объема внимания

- •2.1.3. Внимание как процесс апперцепции

- •2Й вариант

- •9. Концепция внимания у.Джеймса. Комбинированная классификация видов внимания (по объекту, по способу связи с мотивом, по произвольности). Понятие преперцепции.

- •11.Концепция волевого внимания н.Н.Ланге. Внимание как реакция. Рефлективное, инстинктивное и волевое внимание. Первичные эффект волевого внимания. Роль памяти в ошибках волевого внимания.

- •12.Внимание как психологический ресурс. Проблема внимания в гештальт-психологии. Фактор внимания в динамике значения порога организации феноменального поля.

- •2.2. Гештальтпсихология: внимание как эго-объектная сила

- •Глава 2

- •2.1. Исследования и метафоры внимания в классической психологии сознания

- •13.Формирование внимания как впф. Л.С.Выготский.

- •14. Внимание как процесс умственного самоконтроля в концепции п.Я.Гальперина.

- •15.Гипотеза Шифрина об автоматических и управляемых процессах переработки информации. Эффект «выскакивания»

- •18.Мотивационный компонент мнемических процессов. Внешняя мотивация и эффективность запоминания. Концепция к.Левина.

- •19.Экспериментальные методы г.Эббингауза. Метод сбережения

- •20.Детерминация эффективности мнемических процессов местом материала в структуре деятельности.

- •21. Закономерности непроизвольного запоминания.

- •1. Период выработки. Фазы:

- •2. Период стабилизации. Цель — укрепление устойчивости против внешних напр., шум и внутренних напр., аффект помех. Фазы:

- •2.3.2. Моторная теория внимания н.Н.Ланге

- •2. Модель внимания как ранней селекции. Эксперименты кЛерри. Методики бинаурального и дихотомического слушания. Основные критерии селекции помех.

- •2. Модель внимания как ранней селекции. Эксперименты кЛерри. Методики бинаурального и дихотомического слушания. Основные критерии селекции помех.

- •3. Закон распределения внимания д.Канемана. Эксперимент с использованием вторичной зондирующей задачи.

- •4. Взаимодействие механизмов внимания: селекция и распределение ресурса. Модель у.Джонстона и с.Хейнза. Стратегии внимания.

- •5. Теория активного внимания у. Найссера. Внимание как перцептивное действие. Эксперименты с избирательным смотрением.

- •4.3.3. «Предвнимание» и внимание

- •10.1.1. Внимание как перцептивное действие

- •10.1.2. Исследования избирательного смотрения

- •10.1.3. Координация схем и «ресурсные ограничения переработки информации». Исследование выполнения двойных действий

- •8. Внимание как селекция. Модели поздней селекции. Дойч и Дойч. Экспериментальные данные.

- •9. Объясните с опорой на модель аттенюатора а.Трейсман, тот факт, что мать просыпается даже от тихого плача своего ребенка, при этом не реагируя на громкий шум за стеной.

- •7.1.2. Классические исследования зрительного поиска и теория интеграции признаков э.Трейсман

- •3. Метафизическая интерпретация памяти

- •1. Феноменальная память

- •13.Исследование развития высших форм запоминания с помощью методики двойной стимуляции (а.Н.Леонтьев). Параллелограмм развития памяти.

- •14 Вопрос 1й вариант

- •14. Эффект Зейгарник. Воспроизведение незавершенных действий.

- •18.Законы памяти, открытые в рамках классической психологии сознания. Проблема эффективности распределениея повторений - закон Йоста. Позиционный (краевой) эффект.

- •19.Иконическая память. Эксперимент Дж.Сперлинга.

- •20.Эхоическая память. Эксперимент н.Морея. Эффект модальности.

- •21.Рабочая память. Методика умственной хронометрии. Эксперимент с.Стернберга. Подтверждение гипотезы об ограниченной емкости системы.

- •22.Рабочая память. Механизмы забывания в рабочей памяти. Эксперимент Нормана и Во. Парадокс рабочей памяти.

- •Два механизма забывания в кратковременной памяти:

- •24.Эвристический потенциал функционирования семантической памяти. Принцип наследования свойств.

- •25.Принцип специфичности кодирования в эпизодической памяти. Примеры экспериментальных исследований.

- •26. Индивидуальные различия в организации семантической памяти. Эмпирическая «картография» Моара.

- •29.Развитие автобиографической памяти в онтогенезе. Эффект детской амнезии.

2.3.2. Моторная теория внимания н.Н.Ланге

Связь внимания и движения становится еще более явной в работах Н. Н. Ланге, который представлял ее как причинно-следственную. Движения здесь не просто включены в акт внимания, но обусловливают его, делают внимание возможным. Теория Н.Н.Ланге —уже собственно моторная, или эффекторная [47]. Внимание в ней —не особое состояние сознания, обеспечиваемое двигательным приспособлением организма, но ≪целесообразная реакция организма, моментально улучшающая условия восприятия≫ [44, 140]. Эта реакция организма может быть как биологически целесообразной, эволюционно полезной, так и сообразной собственным целям познающего субъекта —произвольной.

В любом акте внимания можно выделить три компонента:

1) некоторое восприятие (ощущение, представление, мысль);

2) двигательную реакцию, которая позволяет «воспринимать» его лучше, ярче, отчетливее;

3) улучшенное восприятие, в котором сказываются известные нам из раздела 1.3.1 эффекты внимания: усиливающий, фиксирующий и аналитический.

По типу реакции, «улучшающей условия восприятия», Н. Н. Ланге предложил различать три вида внимания, в каждом из которых движение соответствующего типа играет ключевую роль.

1. Рефлективное внимание представляет собой автоматическую настройку органов чувств в ответ на появление какого-либо значимого стимула. Это разнообразные мышечные реакции организма: аккомодация хрусталика, позволяющая приспособить глаз к лучшему видению объекта, рефлекторный поворот головы в сторону источника звука и т. п.

2. Инстинктивное внимание связано с определенной эмоцией,или «инстинктивным влечением», которое встраивается между ощущением и движением. Подобные эмоции вызываются видо-специфичным классом объектов и обычно влекут за собой ряд целесообразных движений. Однако об их цели познающий субъект не задумывается: эти движения наследуются им как представителем вида. Инстинктивное внимание основано на эмоциях любопытства или удивления при появлении чего-то нового и незнакомого. Эти эмоции характерны уже для животных, и чем более высоко развито животное, тем более оно любопытно. Появление нового и необычного объекта вызывает инстинктивное влечение лучше изучить его, сделать более привычным и понятным. Такое влечение, по мнению Н.Н.Ланге, обладает двумя классами средств.

I. Средства улучшения внешнего восприятия — выразительные движения. Эти движения связаны уже не только с настройкой органа чувств, соответствующего воздействию, что характерно для рефлекторного внимания, но и с подстройкой всего тела, которая позволяет лучше воспринять объект внимания. Это и приближение к объекту внимания, и вытягивание к нему головы, и задержка дыхания, и многие другие движения, которые обсуждались в разделе 1.2.2.

II. Внутренние (психические) средства, способствующие тому, что странный и необычный объект будет признан знакомым, а следовательно, понятным. Понимание воспринятого объекта также может удовлетворить любопытство и достигается отысканием в прошлом опыте сходных с ним или объясняющих его представлений. Допустим, говорит Н.Н.Ланге, в углу комнаты раздается шорох. Этот шорох вызывает у нас удивление и запускает «психический механизм догадки», который вскоре приводит и к правдоподобной разгадке: «Мыши!» Что стоит за разгадкой? Всего лишь ускоренный перебор предположений о том, что или кто именно может так шуршать. В современной психологии такие предположения

или догадки называются «перцептивными гипотезами». Если предположение не соответствует воспринимаемому объекту или событию, удивление не проходит, и перебор продолжается, «пока разгадка не будет найдена» [44, 154].

Волевое внимание предполагает, что цель познавательного акта, который предстоит осуществить, заранее известна познающему субъекту, но достижение ее не обеспечено врожденными видотипическими реакциями. Если цель ясна, то должен существовать и предварительный образ того объекта, который необходимо обследовать или помыслить, — «предварительное знание» о нем, как говорил Н.Н.Ланге, или «преперцепция» в терминологии У.Джемса. Исходно этот образ бледен и схематичен (Н.Н.Ланге называл его «значковым»), поэтому нет никакого противоречия в том, что цель познавательного акта дана заранее. Смысл этого акта в том, чтобы придать исходному представлению большую степень яркости и интенсивности. Но усилить интенсивность образа можно только за счет движений, единственно доступных волевому управлению. Следовательно, акт волевого внимания тоже оказывается сугубо двигательным. Более того, чувство усилия, всегда сопровождающее акт волевого внимания, тоже обусловлено именно двигательными компонентами этого акта. Но если движение играет центральную роль в акте волевого внимания, каков механизм его действия? Согласно Н.Н.Ланге, практически любой «комплекс представлений» содержит в себе моторный компонент, определенные двигательные звенья, например: воспоминания о движениях, связанных с рассматриванием соответствующего предмета, его ощупыванием, манипулированием с ним и т.д. Иными словами, любое наше воспоминание — «сенсомоторное образование», в котором ясность сенсорных (чувственных) компонентов может быть увеличена за счет подключения моторных (двигательных) составляющих. Новейшие данные нейрофизиологии указывают на то, что Н.Н.Ланге был во многом прав в своих предположениях. Например, установлено, что информация, поступающая в кору головного мозга из самых разных сенсорных модальностей, представлена в виде карт, которые, в свою очередь, связаны с моторными системами, управляющими движениями глаз и головы в сторону объекта внимания.

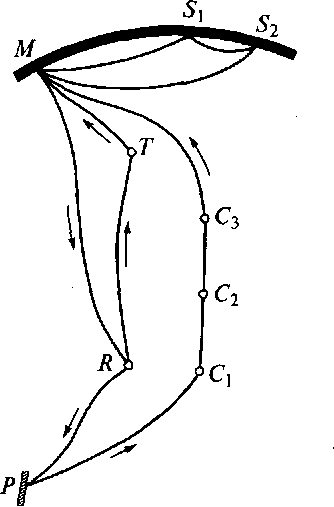

Рис. 2.12. Схема волевого внимания, по

Н.Н.Ланге [44]. Усиление чувственного воспоминания (S) происходит по петле обратной связи от мышц (Р), управляемых моторным центром (М), который активируется чувственным представлением. Сигнал обратной связи передают сенсорные центры (С). Вторая петля обратной связи проходит через подкорковый центр — таламус (Т)

Сама схема включения этих компонентов в акт внимания (рис. 2.12) подобна

рефлекторному кольцу Н. А. Бернштейна [5]: она тоже основана на идее обратной связи, только появляется в психологии значительно раньше. Когда человек вызывает в сознание представление о предмете, по ассоциативным путям в коре головного мозга возбуждается соответствующий этому представлению моторный центр. Он приводит в сокращение мышцы, и обратная связь от мышц, вновь представленная в сенсорной форме, усиливает сначала моторное представление о предмете, а потом и «значковое» сенсорное представление. Это не единственная петля обратной связи: вторая, по предположению Н.Н.Ланге, должна проходить через подкорковое ядро головного мозга — таламус2 и низкоуровневый рефлекторный центр. Если же оказывается, что воспоминание не содержит двигательного компонента, то единственный путь, по которому оно может быть усилено, — через ассоциативную связь с таким сенсорным воспоминанием, которое содержит «элемент, воспринимаемый нами через движение» [46, 191]. Волевое внимание принципиально отличается от инстинктивного тем, что в акте инстинктивного внимания мы движемся от ощущения к его интерпретации, а в акте волевого внимания — строго наоборот: от предварительного знания о предмете к его более ясному и отчетливому «восприятию». Кавычки здесь не случайны, поскольку восприятие это иллюзорно: «В нем мы благодаря присущим нам ярким образам воспоминания усматриваем то, чего без этих образов не усмотрели бы», и при этом «не отличаем объективного впечатления от субъективно привносимой интерпретации» [44, 189]. Однако в случае волевого внимания, в отличие от обычных иллюзий восприятия, человек сознает, что эта яркость впечатления «есть наше дело, зависит от нашей воли, что и делает внимание волевым и сопровождающимся чувством усилия» [44, 190].

Триединство внимания, воли и движения отразилось в работах и других современников Н.Н. Ланге. С тем, что источник усилия — мышечное чувство, соглашался и американский философ и психолог начала XX в. Джон Дьюи (1859—1952), один из представителей чикагской психологической школы. Он интегрировал положения о природе усилия, выдвинутые его корнеллским коллегой Э.Титченером и едва ли известным ему Н.Н.Ланге. По мнению Дж.Дьюи, за усилием, сопровождающим акт внимания, всегда стоит конфликт, соревнование, в чем был убежден и Э. Титченер. Но этот конфликт носит сенсомоторный характер. Его можно представить как соревнование между «мышечным образом» (моторным представлением) внешних действий, которые для нас привычны, но в данный момент не годятся, и образом цели, которую мы стремимся достичь. Как отмечал Дж.Дьюи, «усилие — не больше, но и не меньше, чем напряжение, создаваемое рассогласованием целей и средств действия, а чувство усилия — осознание этого конфликта» [155, 51]. Именно поэтому человек переживает усилие, когда выполняет плохо освоенное действие. Движений, соответствующих поставленной цели, у него еще нет, и единство его сознания из-за этого нарушается. Восстановление же единства сознания сопровождается переживанием усилия.