- •Оглавление

- •Особенности цепной структуры биополимеров

- •Структурная организация белков

- •Химические свойства белков

- •Физические свойства белков

- •Полусинтез пептидов и белков

- •Нуклеиновые кислоты

- •Структура нуклеиновых кислот

- •Структура и функции днк

- •Физико-химические свойства днк

- •Структура и функции рнк

- •Физико-химические свойства рнк

- •Химико-ферментативный синтез фрагментов днк

- •Биосинтез днк

- •1.Репликация днк

- •2.Транскрипция

- •Полисахариды

- •Синтез полисахаридов

- •Применение биополимеров

- •Литература

Оглавление

Y

Особенности цепной структуры биополимеров 4

Белки 6

Структурная организация белков 8

Химические свойства белков 11

Физические свойства белков 12

Полусинтез пептидов и белков 15

Нуклеиновые кислоты 18

Структура нуклеиновых кислот 19

Структура и функции ДНК 20

Физико-химические свойства ДНК 23

Структура и функции РНК 24

Физико-химические свойства РНК 25

Химико-ферментативный синтез фрагментов ДНК 25

27

Рисунок 19. Химический синтез олигонуклеотида. После n циклов образуется одноцепочечный фрагмент ДНК из n+1 нуклеотида. 27

Биосинтез ДНК 27

1.Репликация ДНК 27

2.Транскрипция 29

Полисахариды 31

Синтез полисахаридов 34

Применение биополимеров 37

Применение биополимеров при базальной имплантации. Самое революционное открытие в имплантации зубов за последние годы – биополимер PEEK, который по своим свойствам в несколько раз превзошел предшественника – титан. Импланты из биополимера PEEK впервые были разработаны во Франции под руководством доктора Франка-Петера Шпана и доктора Жана-Поля Донсимони. В 2005 году на Европейский рынок вышли биополимерные имплантаты на базе биополимера PEEK-Optima. Благодаря своим качествам, биополимер PEEK-Optima может служить для долгосрочной имплантации. Этот материал, в отличие от титана, обладает композитной неоднородностью, что позволяет добиться более полного соответствия анатомическим особенностям пациента. Биополимер биологически совместим, с ним не возникает вопросов о воспалениях, он гипоаллергенный. Помимо этого, биополимер обладает такими качествами как, упругость, твердость, устойчивость к химическому воздействию. 38

Литература 39

Биополимеры – это класс полимеров, встречающихся в природе в естественном виде и входящие в состав живых организмов.

К биополимерам относятся белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, лигнин.

Биополимеры состоят из одинаковых (или разных) звеньев – мономеров. Мономеры белков – аминокислоты, нуклеиновых кислот – нуклеотиды, в полисахаридах – моносахариды.

Выделяют два типа биополимеров – регулярные (некоторые полисахариды) и нерегулярные (белки, нуклеиновые кислоты, некоторые полисахариды).

Особенности цепной структуры биополимеров

Биополимеры обладают рядом особенностей:

состоят из большого числа атомов;

имеют большое число функциональных групп;

значительное число степеней свободы.

Биополимеры имеют цепное строение, причем большинство из них имеют линейную структуру. Количество разветвленных биополимеров не так велико, в качестве примера можно привести молекулу гликогена. Цепи биополимеров могут быть построены из одинаковых мономеров (гомополимеры) или разных (гетерополимеры/сополимеры). Биополимеры ограничены в своем вращении дальними связями (дальние взаимодействия), которые реализуются в результате свертывания.

Подвижность полимеров может иметь статистический и детерминированный (механический) характер. Статистическая подвижность биополимера – это варианты отдельных элементов структуры, повороты вокруг одинарных связей. Форма и размеры молекулы зависят от статистической подвижности биополимера. Детерминированный характер движения обуславливает функциональные изменения в молекуле. Оба типа движений свойственны всем биополимерам и могут идти одновременно.

Сворачивание биополимера в пространстве приводит к образованию клубка или глобулы.

Глобула – вид пространственной структуры полимера, с компактной пространственной структурой, с малыми флуктуациями плотности, с однородной сердцевидной и постоянной концентрацией звеньев.

Клубок – вид пространственной структуры полимера, при котором взаимодействуют только соседние звенья, с большим количеством конформаций и отсутствует внутренняя структура (рис. 1).

Рисунок 1. Строение клубка и глобулы.

С увеличением температуры происходит увеличение сил отталкивания и уменьшение сил притяжения. Все взаимодействия между атомами независимо от их конкретной физической природы при формировании различных макромолекулярных структур и переходов между ними можно разделить на два типа: взаимодействия ближнего порядка между атомами соседних звеньев и дальние взаимодействия или объемные эффекты между атомами, которые хотя и отстоят по цепи далеко друг от друга, но случайно сблизились в пространстве в результате изгибания цепи.

В стабилизации молекулы биополимера принимают участие следующие объемные взаимодействия:

водородные связи;

электростатические силы;

Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия;

гидрофобные взаимодействия.

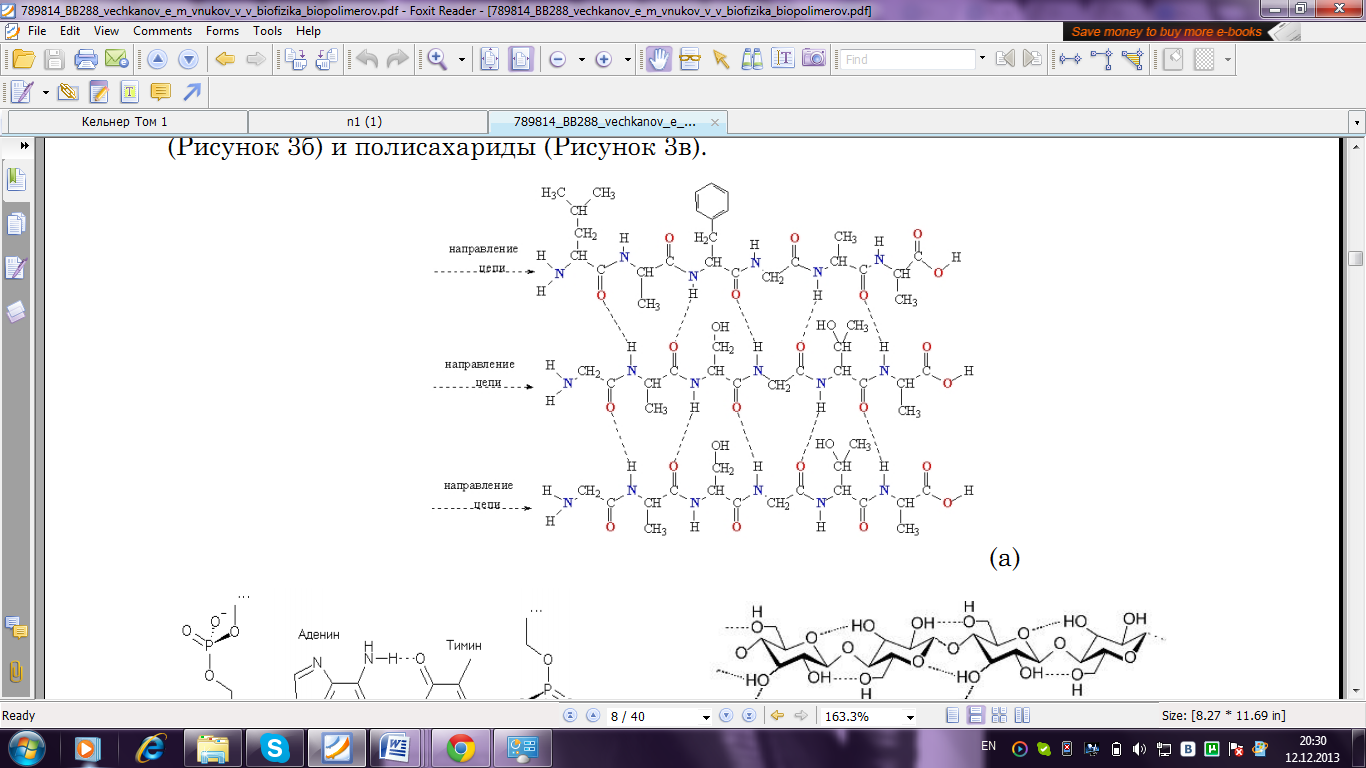

Возникновение водородной связи можно объяснить действием электростатических сил. Энергия водородной связи значительно меньше энергии обычной ковалентной связи (не превышает 40 кДж/моль). Однако этой энергии достаточно, чтобы вызвать ассоциацию молекул, то есть их объединение в димеры или полимеры. Водородная связь в значительной мере определяет свойства и таких биологически важных веществ, как белки (рис. 2 а), нуклеиновые кислоты (рис. 2 б) и полисахариды (рис. 2 в).

Рисунок 2. Водородная связь между молекулами белка (а), азотистыми основаниями ДНК (б) и целлюлозы (в).

Связь этого типа слабее ионной и ковалентной связей, тем не менее играет очень важную роль во внутри- и межмолекулярных взаимодействиях.

Электростатические взаимодействия образуются за счет взаимодействия электростатически-заряженных групп в молекуле биополимера. В молекулах белков роль электростатически-заряженных центров играют положительно (аргинин, лизин, гистидин) и отрицательно заряженные (глутаминовая и аспарагиновая кислота) радикалы аминокислот. В молекуле ДНК электростатически-заряженны остатки фосфорной кислоты. В растворе биополимеры ведут себя как типичные полиамфолиты. В молекулах нуклеиновых кислот преобладает отрицательный заряд, заряд белка зависит от ионной силы раствора и от рН среды.

Силы Ван-дер-Ваальса имеют электромагнитную природу и связаны с взаимодействием электрических диполей в соседних молекулах. В зависимости от того, обладают ли взаимодействующие молекулы постоянными электрическими дипольными моментами или последние возникают вследствие поляризуемости электронных оболочек, существуют различные типы сил Ван-дер-Ваальса:

дисперсионные взаимодействия;

ориентационные взаимодействия;

индукционные взаимодействия.

Белки

Белки – это природные высокомолекулярные азотсодержащие полимеры, построенные из остатков α-аминокислот, составляющие основу живых структур.

Впервые белок (клейковина) был выделен Я. Беккари из пшеничной муки в 1728 г. К настоящему времени из природных источников выделены и изучены сотни различных белков.

Любая живая клетка, ткань, орган в животном или человеке – это сложная система, состоящая из очень большого количества различных белков. Например, белок плазмы крови состоит минимум из восьми различных белков; белок куриного яйца представляет собой систему из десяти индивидуальных белков. В самой маленькой и просто устроенной бактериальной клетке обнаружено более 2000 различных белков.

Среди ученых многих стран, внесших большой вклад в изучение белков, следует отметить Э. Фишера, Т. Курциуса, М. Бергмана, Ф. Сенгера, П. Эдмана, А.Я. Данилевского, Н.Д. Зелинского, В.С. Садикова, Д.Л. Талмура и др.

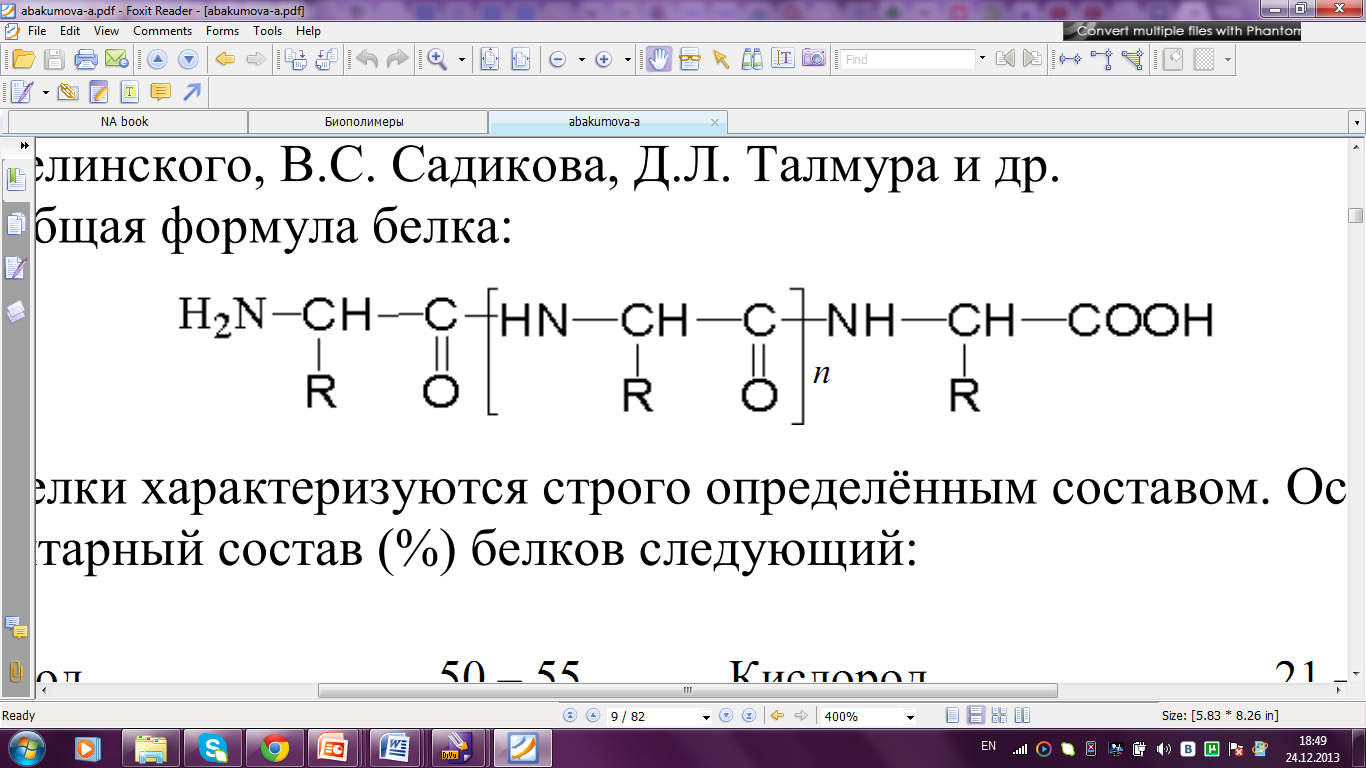

Рисунок 3. Общая формула белка.

Белки характеризуются строго определенным составом. Основной элементарный состав (%) белков:

углерод – 50-55

водород – 6,5-7,3

азот – 15-18

кислород – 21-24

сера – 0-2,4

фосфор – 0,1-2,1.

В небольших количествах в белках присутствуют железо, йод, медь, цинк, бром, марганец, кальций, кобальт, магний и другие элементы.

Классификация белков

1.По строению:

простые, или протеины – белки, дающие при гидролизе только аминокислоты;

сложные белки состоят из протеина и добавочной группы небелковой природы (простетической группы):

фосфоропротеиды – простетическая группа – фосфорная кислота. Это казеин молока, ихтулин.

глюкопротеиды (мукопротеиды) – простетическая группа представлена углеводами, чаще всего мукополисахаридами. Это муцин, мукоиды.

липопротеиды – простетическая группа представлена жирами или жироподобными веществами.

хромопротеиды – простетическая группа представлена окрашенными веществами. Это гемоглобин, миоглобин, хлорофилл, гемоцианин.

Гемоглобин – красящее вещество крови, важной функцией которого является перенос кислорода от лёгких к тканям.

Рисунок 4. Структурная формула гемоглобина.

Хлорофилл – магнийсодержащий хромопротеид, состоит из пиррольных колец, соединенных магнием.

Рисунок 5. Структурная формула хлорофилла.

нуклеопротеиды – простетическая группа – нуклеиновые кислоты. Участвуют в синтезе белка и передаче наследственной информации. Белковая часть представлена гистонами и протаминами.

2.По форме частиц:

фибриллярные (волокнистые);

глобулярные (корпускулярные).

3.По растворимости:

Белки – это полимеры с гидрофильными свойствами. Степень растворимости белков в различных растворителях определяет в значительной степени характер радикалов аминокислот: полярный или неполярный (аланин, валин, лейцин, фенилаланин, триптофан и т. д.).

протеиноиды – белки, нерастворяющиеся в обычных растворителях белков: воде, солевых и водно-спирнтовых смесях. Примеры: коллаген, остеин, кератином.

альбумины – белки, хорошо растворяющиеся в воде и крепких солевых растворителях. Входят в состав крови человека (до 50 %), широко распространены в природе.

глобулины – нерастворимы в воде и солевых растворах умеренных концентраций.

проламины – группа белков, растворимых в 60–80 % водном растворе этилового спирта, в щелочи.

глютемины – растворимы в кислотах и щелочах.

гистоны и протамины – растворимы в щелочах.

4.По выполняемым функциям:

структурные (коллаген, фиброин, кератин…);

двигательные (актин, миозин);

каталитические (энзимы);

транспортные (гемоглобин, миоглобин, цитохром…);

регуляторные (гормоны – гистоны);

защитные (антитела и иммуноглобулины);

рецепторные (родопсин, холинорецептор…);

запасные и питательные (казеин молока, яичный альбумин…);

токсичные (токсины ботулинический, дифтерийный);

антибиотики (актиноксантин, неокарциностатин…).