- •Контроль влажности древесноволокнистых плит

- •Анализ данных

- •Математическая модель контроля для оценки неопределённости

- •Причинно-следственная диаграмма swipe

- •Оценка неопределённости результатов

- •4.1 Оценка неопределённости влажности образца

- •Явные параметры

- •Неявные параметры

- •Оценка составляющей неопределённости, связанной только с вариацией свойств образцов в партии

- •Модельный подход к оценке составляющей неопределённости, связанной только с вариацией свойств образцов в партии

- •Эмпирический подход к оценке составляющей неопределённости, связанной только с вариацией свойств образцов в партии

- •Суммарная стандартная неопределенность

- •Расширенная неопределенность

- •Представление окончательного результата

- •8 Заключение о приемке партии плит

- •Бюджет неопределённости

- •Корректирующие действия

- •10.1 Перерасчёт неопределенности, связанной с определением массы образца до высушивания

- •10.2 Перерасчёт неопределенности, связанной с определением массы образца после высушивания.

- •Перерасчёт расширенной неопределенности

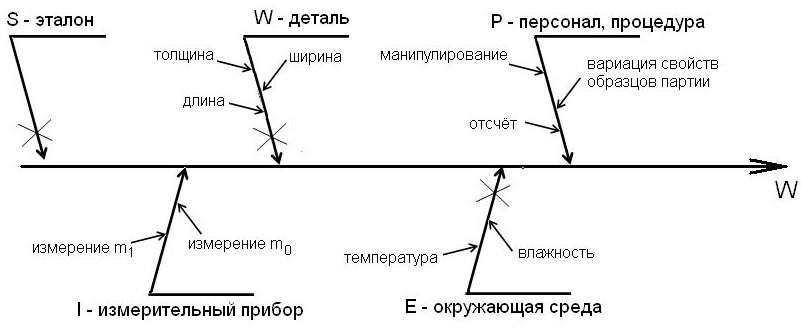

Причинно-следственная диаграмма swipe

Причинно-следственная диаграмма SWIPE позволяет выявлять неявные факторы, которые могут быть значимыми и будут влиять на результат.

Для нашего случая причинно-следственная диаграмма SWIPE будет иметь вид, представленный на рисунке 3.

Рисунок 3 – Оценка неопределённости результата с помощью причинно-следственной диаграммы SWIPE

S – эталон.

Весы калиброваны, работают абсолютным методом

W – деталь.

Толщина,

длина и ширина прямо пропорциональны

массе, но из выражения влажности следует,

что наличие данных систематических

составляющих вычитается друг из друга

(в числителе выражения). Однако знаменатель

![]() – измеренная величина с систематической

составляющей неопределённости, связанной

с отклонением габаритных размеров. Этот

факт в данной методе измерения не

учитывается (обоснование, почему так

происходит, представлено несколько

ниже – в дисперсионном анализе)

– измеренная величина с систематической

составляющей неопределённости, связанной

с отклонением габаритных размеров. Этот

факт в данной методе измерения не

учитывается (обоснование, почему так

происходит, представлено несколько

ниже – в дисперсионном анализе)

I – измерительный прибор.

Имеет

место влияние измерительного прибора

(весы лабораторные электронные ВЛЭ

134-М), которое определяется через основную

погрешность СИ ![]() ±0,02

г

±0,02

г

P – персонал, процедура.

Погрешность, связанная с отсчётом, отсутствует, т.к. происходит цифровой отсчёт результатов – весы электронные. Погрешность, связанная с манипулированием, отсутствует, т.к. процедура контроля не включает субъективные воздействия. Оценка неопределённость результата, связанная с вариацией свойств (влажности) образцов партии, может быть реализована двумя разными подходами:

– модельным;

– эмпирическим.

Данные подходы рассмотрены ниже.

Е – окружающая среда.

Из описания процедуры контроля следует, что влажность и температура окружающей среды в лаборатории не являются влияющими факторами.

Оценка неопределённости результатов

Исходя из математической модели (1) получаем неопределённость результата оценки влажности в следующем виде:

u(W)

= u(![]() (4)

(4)

4.1 Оценка неопределённости влажности образца

u(![]() представляет собой оценку неопределённости

влажности в предположении, что все

образцы одинаковы.

представляет собой оценку неопределённости

влажности в предположении, что все

образцы одинаковы.

Имеют место влияющие параметры:

– А – явные параметры;

– Б – неявные параметры.

Явные параметры

К явным факторам, исходя из математической модели (2), отнесём:

– ![]() – неопределенность, связанная с

определением массы образца до высушивания;

– неопределенность, связанная с

определением массы образца до высушивания;

– ![]() – неопределенность

массы образца после высушивания.

– неопределенность

массы образца после высушивания.

Масса образца определялась путем взвешивания, непосредственно снятием показаний со шкалы средства измерения (весы). Результаты измерения массы m1 для образцов пяти плит, взятых из партии, представлены в таблице 2.

Неопределенность, связанная с определением массы образца до высушивания, оценивается на основании данных производителя на весы. В паспорте на весы лабораторные электронные ВЛ Э134-М указаны допустимые значения для погрешности взвешивания: ± 0,02 г. Поскольку значение дано без доверительного уровня, принимаем прямоугольное распределение значений погрешности взвешивания в этих границах. Стандартная неопределенность массы образца до высушивания

m1 оценивается по типу В и составляет:

![]() (5)

(5)

Масса образца после высушивания определялась путем взвешивания, непосредственно снятием показаний со шкалы средства измерений (весы). Результаты измерения массы после высушивания для образцов пяти плит, взятых из партии, представлены в таблице 2.

Неопределенность массы образца после высушивания обусловлена, в первую очередь, двумя факторами:

– погрешностью взвешивания весов;

– возможными отклонениями массы образца после высушивания вследствие нечеткого определения в методе испытаний момента, в который масса образца после высушивания будет являться действительно таковой и её значение будет постоянной величиной.

Неопределенность

![]() ,

связанная с погрешностью взвешивания,

оценивается на основании данных

производителя на весы. Так как используются

те же весы, что и до получения массы

образца до высушивания, то стандартная

неопределенность

,

связанная с погрешностью взвешивания,

оценивается на основании данных

производителя на весы. Так как используются

те же весы, что и до получения массы

образца до высушивания, то стандартная

неопределенность ![]() будет

определяться аналогично

:

будет

определяться аналогично

:

![]() (6)

(6)

Неопределенность

![]() ,

обусловленную отклонениями массы

образца после высушивания, можно

определить на основании информации,

представленной в ГОСТ 19592. В данном

документе сказано, что масса образца

после сушки считается постоянной, если

разность между двумя последовательными

взвешиваниями, проведенными через 6 ч,

не превышает 0,1 % массы испытываемого

образца. Поэтому в данной ситуации это

значение можно рассматривать как

максимально возможное отклонение

(колебание) массы образца после

высушивания. В предположении прямоугольного

распределения отклонений массы образца

после высушивания в границах Δ = ± 0,1 %

= ± 0,001 можно найти стандартную

неопределенность массы образца после

высушивания

.

Её величина оценивается по типу В в

соответствии с выражением:

,

обусловленную отклонениями массы

образца после высушивания, можно

определить на основании информации,

представленной в ГОСТ 19592. В данном

документе сказано, что масса образца

после сушки считается постоянной, если

разность между двумя последовательными

взвешиваниями, проведенными через 6 ч,

не превышает 0,1 % массы испытываемого

образца. Поэтому в данной ситуации это

значение можно рассматривать как

максимально возможное отклонение

(колебание) массы образца после

высушивания. В предположении прямоугольного

распределения отклонений массы образца

после высушивания в границах Δ = ± 0,1 %

= ± 0,001 можно найти стандартную

неопределенность массы образца после

высушивания

.

Её величина оценивается по типу В в

соответствии с выражением:

![]() (7)

(7)

Суммарную стандартную неопределенность массы образца после высушивания находим путем суммирования квадратов стандартных неопределенностей перечисленных выше двух вкладов:

![]() (8)

(8)

Определим коэффициенты влияния, которые вычисляются путем нахождения частных производственных функции измеряемой величины, определяемой математической моделью (2):

![]() (9)

(9)

![]() (10)

(10)

Тогда:

![]()

(11)

(11)

![]() (12)

(12)

В качестве берём выборочное среднее по всем образцам, представленное в таблице 2 и найденное из выражения (3), а в качестве m1 и m0 – средние значения масс, взятые по всем образцам: