- •Первые русско‑сербские контакты

- •Византийско‑сербский брак Ивана III

- •Сербские корни Ивана IV Грозного

- •Русско‑сербские отношения в XVI–XVII веках

- •Русско‑сербские отношения при Петре I

- •Сербские генералы русской армии

- •Русско‑сербские отношения при Александре I

- •Освобождение Сербии

- •Русская княгиня из рода Карагеоргиевичей

- •Глава вторая Отношение Белграда к «русскому вопросу»

- •Глава третья Русская эмиграция до весны 1919 года

- •Военнослужащие русской армии (бывшие военнопленные)

- •Бывшие дипломатические представители российской империи

- •Единичные беженцы, покинувшие Россию после событий октября 1917 года

- •Глава четвертая Три волны массовой русской эмиграции (1919–1920 гг.) Первая волна массовой эмиграции (весна 1919 года)

- •Вторая волна массовой эмиграции (зима – весна 1920 года)

- •Третья волна массовой эмиграции (ноябрь – декабрь 1920 года)

- •Глава пятая динамика русской эмиграции в 20‑е годы Переселение малых групп русских беженцев

- •Динамика численности русских беженцев

- •Внутренние миграции

- •Состав российских беженцев

- •Управление делами беженцев

- •Русский кадетский корпус

- •Институты благородных девиц и прочие учебные заведения для детей

- •Русская военная эмиграция

- •Судьба барона Врангеля и его семьи

- •Русская профессорская эмиграция

- •Русская культурная эмиграция

- •Одиссея Федора Махина

- •Судьба «октябриста» Родзянко и членов его семьи

- •Страсти по Василию Витальевичу Шульгину

- •Глава шестая стабилизация русской эмиграции в 30‑е годы

- •Состав российских беженцев

- •«Свои» – «чужие»

- •Интеграция русских в югославское общество

- •Окончательный раскол русской православной церкви

- •Глава седьмая Русская эмиграция в годы Второй мировой войны Отношение русских эмигрантов к признанию Югославией ссср

- •Военный переворот в Югославии

- •Последствия оккупации Югославии

- •Положение русских после оккупации Югославии

- •Русские участники движения сопротивления в Югославии

- •История русского корпуса

- •Глава восьмая Массовый отъезд русских эмигрантов и их ассимиляция в послевоенный период Ликвидация монархии в Югославии

- •Разрыв отношений Югославии и ссср

- •Преследования русских эмигрантов

- •Аверьянов Петр Иванович (1867–1937)

- •Агапеев Владимир Петрович (1876–1956)

- •Адамович Борис Викторович (1870–1936)

- •Алексеев Николай Николаевич (1879–1964)

- •Аметистов Тихон Александрович (1884–1941)

- •Андросов Василий Михайлович (1873–1934)

- •Аничков Евгений Васильевич (1866–1937)

- •Артамонов Виктор Алексеевич (1873–1942)

- •Афанасьев Георгий Емельянович (1848–1925)

- •Афанасьев Николай Николаевич (1893–1966)

- •Базаревич Владимир Иосифович (…–1943)

- •Балабанов Федор Федорович (1897–1972)

- •Барбович Иван Гаврилович (1874–1947)

- •Бартошевич Андрей Георгиевич (1910–1993)

- •Баскаков Вениамин Иванович (1861–1941)

- •Батюшин Николай Степанович (1874–1957)

- •Баумгартен Василий Федорович (1879–1962)

- •Беловидов – протопресвитер Петр (1869–1940)

- •Бехтеев Сергей Сергеевич (1879–1954)

- •Билимович Антон Дмитриевич (1879–1970)

- •Билимович‑Киселева Елена Андреевна (1878–1974)

- •Бубнов Александр Дмитриевич (1883–1963)

- •Васильева Яна Владимировна (1912–…)

- •Вдовенко Герасим Андреевич (1865–1945)

- •Верещагин Александр Александрович (1880–1965)

- •Верховский Роман Николаевич (1881–1968)

- •Войновский‑Кригер Эдуард Брониславович (1864–1933)

- •Воронец Константин Петрович (1902–1974)

- •Врангель Петр Николаевич (1878–1928)

- •Вязьмитинов Василий Ефимович (1874–1929)

- •Гаврилов – архиепископ Феофан (1872–1943)

- •Ганзен Алексей Васильевич (1876–1937)

- •Голенищев‑Кутузов Илья Николаевич (1904–1969)

- •Граббе Юрий Павлович – епископ Григорий, протопресвитер Георгий Граббе (1902–1995)

- •Доброклонский Александр Павлович (1856–1937)

- •Дураков Алексей Петрович (1898–1944)

- •Жардецкий Венчеслав Сигизмундович (1896–1962)

- •Жедринский Владимир Иванович (1899–1974)

- •Жуковский Анатолий Михайлович (1906–1998)

- •Загороднюк Владимир Павлович (1889–1976)

- •Зборовский Виктор Эрастович (1889–1944)

- •Зегелов Александр Александрович (1858–1939)

- •Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962)

- •Зиновьев Лев Борисович (1876–1927)

- •Иванников Михаил Дмитриевич (1904–1968)

- •Илькевич Николай Андреевич (1862–1932)

- •Казанович Борис Ильич (1871–1943)

- •Каракаш Михаил Николаевич (1887–1937)

- •Карцев Алексей Владимирович (…–1928)

- •Карцев Владимир Александрович (1860–1938)

- •Кирсанова Нина Васильевна (1898–1989)

- •Кислов Александр Ильич (1875–1937)

- •Кишенский Дмитрий Павлович (1858–1931)

- •Климович Евгений Константинович (1871–1932)

- •Кованько Александр Александрович (1889–1926)

- •Козмин Михаил Федорович (1901–1999)

- •Колесников Степан Федорович (1879–1955)

- •Колюбакин Владимир Николаевич (1873–1944)

- •Конев Дмитрий Федорович (1864–1947)

- •Корвин‑Круковский Алексей Владимирович (1872–1943)

- •Краснов Николай Петрович (1864–1939)

- •Ксюнин Алексей Иванович (1880–1938)

- •Кульбакин Степан Михайлович (1873–1941)

- •Курганский Павел Иванович (1879–1957)

- •Кутейников Николай Анатольевич (1888–1927)

- •Дедовский Георгий Яковлевич (1878–1933)

- •Литвинов Борис Нилович (1872–1945)

- •Локоть Тимофей Васильевич (1869–1942)

- •Лопухин Петр Сергеевич (1885–1962)

- •Лукомский Виктор Викторович (1884–1947)

- •Лычев Анатолий Петрович (1913–1940)

- •Максимов Сергей Павлович (1872–1944)

- •Максимов – архиепископ Гермоген (1861–1945)

- •Мансветова Лидия Васильевна (…–1963)

- •Мариюшкин Алексей Лазаревич (1880–1946)

- •Марьяшец Евгений Семенович (1883–1953)

- •Месснер Евгений Эдуардович (1891–1974)

- •Миклашевский Олег Петрович (1903–1992)

- •Митропан Петр Андреевич (1891–1988)

- •Михонский Николай Людвигович (1862–1930)

- •Мошин Владимир Алексеевич (1894–1987)

- •Нагаев Николай Васильевич (1883–1976)

- •Неклюдов Владислав – протоиерей (1899–1949)

- •Ненюков Дмитрий Всеволодович (1869–1929)

- •Оленина Марьяна Петровна (1901–1963)

- •Острогорский Георгий Александрович (1902–1976)

- •Остроухов Тит Иванович (1875–1931)

- •Павлов Александр Александрович (1867–1935)

- •Павловский Феофан Венедиктович (1880–1936)

- •Палеолог Сергей Николаевич (1877–1933)

- •Пантелеймонов Георгий Михайлович (1885–1934)

- •Пархомов Дмитрий Николаевич (1871–1925)

- •Перрет Евгений Васильевич (1876–1940)

- •Персиани Иван Александрович (1872–1930)

- •Петров Василий Петрович (1869–1929)

- •Петряев Александр Михайлович (1875–1933)

- •Пио‑Ульский Георгий Николаевич (1864–1938)

- •Погодин Александр Львович (1872–1947)

- •Половцов Лев Викторович (1867–1936)

- •Полякова Елена Дмитриевна (1884–1972)

- •Попова Елизавета Ивановна (1889–1967)

- •Потоцкий Дмитрий Николаевич (1880–1949)

- •Промтов Михаил Николаевич (1857–1950)

- •Ракитин Юрий Львович (1882–1952)

- •Ракитина Юлия Валентиновна (1892–1977)

- •Роговская‑Христич Ксения Ефимовна (1896–1961)

- •Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924)

- •Родзянко Владимир Михайлович (1915–1999)

- •Романова Елена Густавовна (1894–1970)

- •Салтыков Николай Николаевич (1872–1961)

- •Самойлов Григорий Иванович (1904–1989)

- •Самойлович Павел Иванович (1884–1968)

- •Сергеевский Борис Николаевич (1883–1976)

- •Сиротинский Василий Николаевич (1856–1934)

- •Скородумов Михаил Федорович (1892–1963)

- •Смирнов Сергей Николаевич (1877–1958)

- •Соловьев Александр Васильевич (1890–1971)

- •Софронов Пимен Максимович (1898–1973)

- •Спекторский Евгений Васильевич (1875–1951)

- •Сташевский Валерий Владимирович (1882–1945)

- •Стебут Александр Иванович (1877–1952)

- •Стеллецкий Всеволод Павлович (1904–1982)

- •Стрижевский Владимир Иванович (1894–1940)

- •Струве Петр Бернгардович (1870–1944)

- •Тарановский Федор Васильевич (1875–1936)

- •Тарасьев Виталий Васильевич (1901–1974)

- •Тарасьев Василий Витальевич (1932–1996)

- •Таубер Екатерина Леонидовна (1903–1987)

- •Топорков Сергей Михайлович (1880–1931)

- •Троицкий Сергей Викторович (1878–1972)

- •Урвачев Сергей Матвеевич (1893–1973)

- •Флуг Василий Егорович (1860–1955)

- •Фостиков Михаил Архипович (1886–1966)

- •Фроман Маргарита Петровна (1890–1970)

- •Харламов Василий Акимович (1875–1957)

- •Хлытчиев Яков Матвеевич (1886–1963)

- •Холодков Павел Федорович (1888–1967)

- •Храповицкий Алексей Павлович – митрополит Антоний (1863–1936)

- •Черепов Александр Филиппович (1892–1946)

- •Чубинский Михаил Павлович (1871–1943)

- •Шелоумов Афанасий Иванович (1892–1983)

- •Штейфон Борис Александрович (1881–1945)

- •Штрандтман Василий Николаевич (1877–1940)

- •Шуберский Александр Николаевич (1875–1963)

- •Шульгин Василий Витальевич (1878–1976)

- •Экк Эдуард Владимирович (1851–1937)

- •Всероссийский земский союз (взс)

- •Российское общество Красного Креста (рокк)

- •Церковные и духовно‑просветительные организации Собор Русской Православной церкви заграницей (рпцз)

- •Архиерейский синод рпцз

- •Военные организации ровс (Русский Обще‑Воинский Союз)

- •IV отдел ровСа (Югославия, Греция и Румыния)

- •Общество ревнителей военных знаний

- •Совет объединенных российских офицерских обществ в Королевстве схс

- •Высшие военно‑научные курсы

- •Союз участников 1‑го Кубанского (Ледяного) похода

- •Научные организации Русский научный институт

- •Русское археологическое общество

- •Русский военно‑научный институт

- •Культурные организации «Русский дом» имени императора Николая II

- •Русская публичная библиотека в Белграде

- •Издательская комиссия

- •Союз русских агрономов, ветеринаров и лесных инженеров

- •Союз русских писателей и журналистов

- •Использованная литература

- •Примечания

Глава вторая Отношение Белграда к «русскому вопросу»

Как мы уже говорили, полную независимость Сербия обрела только после поражения Турции в Русско‑турецкой войне 1877–1878 годов. Тогда же Берлинский конгресс закрепил статус субъекта международного права и за Черногорией, в которой правили представители династии Петровичей.

Вековому стремлению этих двух родственных народов к объединению мешала не только территориальная разобщенность, но и соперничество двух царствующих династий – Петровичей и Карагеоргиевичей.

26 ноября 1918 года собравшаяся в Подгорице Скупщина (парламент) представителей черногорского народа высказалась за низложение династии Петровичей и за объединение с Сербией под властью Петра I Карагеогриевича, а 1 декабря 1918 года на развалинах Австро‑Венгерской монархии было образовано единое Королевство СХС, включившее в себя долго бывшие под Габсбургами Хорватию, Словению, Боснию, Герцеговину, Далмацию и Воеводину, а также независимые Сербию и Черногорию.

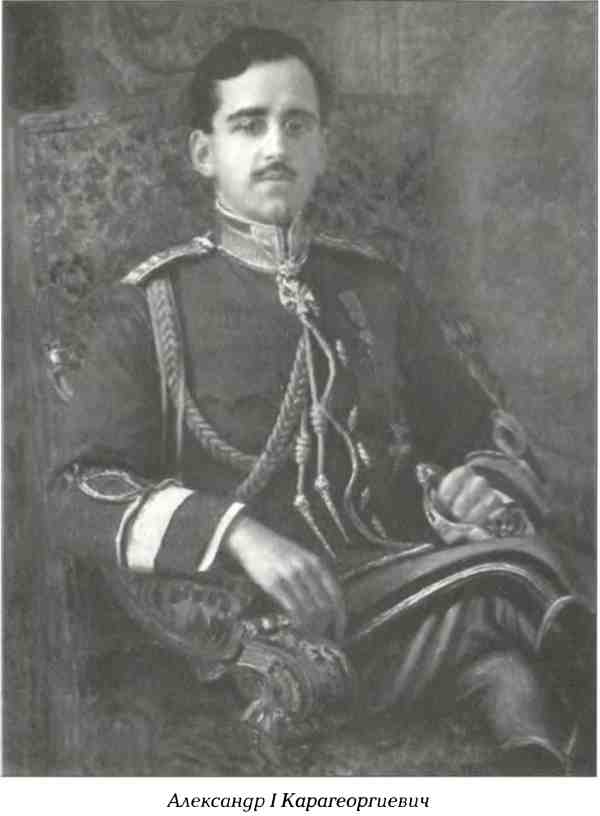

Возглавил Королевство СХС Петр I Карагеоргиевич, женатый, как мы уже говорили, на Зорке Черногорской, дочери черногорского князя (впоследствии короля) Николы I Петровича Негоша. Скромный в личной жизни и демократичный король Петр был очень болен, поэтому принцем‑регентом королевства сразу же стал его тридцатилетний сын Александр (в 1921 году, после смерти отца, он станет королем под именем Александра I Карагеоргиевича).

* * *

В 1917–1918 годах Белград столкнулся с проблемой – как строить отношения с большевистской Россией. С одной стороны, не хотелось терять традиционного внешнеполитического союзника и одного из важнейших гарантов независимости своего государства. С другой стороны, Карагеоргиевичи находились в родственных связях со свергнутыми Романовыми, и это не могло не накладывать на них определенных обязательств. Очевидно, что решение Антанты о военной интервенции против большевиков еще больше осложнило положение сербской стороны.

Дело усугублялось тем, что весной 1918 года Антанта потребовала от Белграда реального военного участия в борьбе против большевиков. При этом у сербов было свое видение этой проблемы – они считали, что во внутренние дела России лучше не вмешиваться, а сербы ни при каких обстоятельствах не должны воевать против русских.

С другой стороны, попытки большевиков установить отношения с Белградом также не дали результата.

Профессор Мирослав Йованович по этому поводу пишет:

«Только в краткий период времени до апреля 1919 года югославская дипломатия пыталась ориентироваться на два политических центра в России – Москву и очаги антисоветского сопротивления, после чего однозначно приняла сторону белых. При этом отношение к политике большевиков было неизменно критическим. Уже в декабре 1917 года сербский посол в России Мирослав Спалайкович выступил против какого‑либо участия своей страны в мирных переговорах с центральными державами в Брест‑Литовске. 28 февраля 1918 года вследствие опасности захвата немцами Петрограда сербский посол отбыл в Финляндию. При ратификации Брестского мира по собственной инициативе присутствовал сотрудник посольства профессор Радослав Йованович, но уже через несколько дней после этого события сербские власти на Корфу издали декларацию, в которой недвусмысленно утверждалось, что революция в России „выгодна лишь Германии“. Но и после этого окончательного разрыва отношений с советской властью не произошло. Напротив, в апреле 1918‑го посол Спалайкович по поручению Николы Пашича возвратился в Россию. Правда, он пробыл в Москве недолго, успел встретиться со Львом Троцким, которого пытался убедить в том, что единственное спасение России – во вмешательстве в ее дела Японии, после чего уехал в Вологду, где находились дипломаты стран Антанты. 20 июля 1918 года сербский посол окончательно покинул Россию, в которой остались сотрудники посольства и консульства».

Когда Гражданская война в России достигла наивысшей точки, Антанта в категорической форме поставила вопрос о привлечении сербских военных формирований к борьбе против большевиков. После этого Белград, поняв, что дальше игнорировать давление Антанты уже невозможно, направил одну сербскую воинскую часть в Россию, и она приняла участие в интервенции в районе Архангельска (она охраняла там участок железной дороги).

Таким образом, Королевство СХС формально вошло в число стран, осуществивших военную интервенцию против большевиков, что тут же отразилось на двусторонних отношениях. 18 августа 1918 года чекисты арестовали сербскую военную миссию при посольстве в Москве во главе с полковником Лонткиевичем и одновременно совершили обыск в петроградском посольстве. Но даже эти силовые акции не привели к разрыву дипломатических отношений между двумя государствами. Военных вскоре освободили (в начале ноября они покинули Россию), а нарком иностранных дел Г.В. Чичерин согласился с тем, что Радослав Йованович останется в Москве, обладая дипломатическими привилегиями.

* * *

В задачи данной книги не входит детальный анализ всех нюансов отношений, сложившихся в конце 1918 года между официальным Белградом, Москвой (Петроградом), Екатеринодаром (генерал А.И. Деникин), Севастополем (барон П.Н. Врангель) и Омском (адмирал А.В. Колчак). В рамках данной книги для нас важно другое. Важно, что Белград был тесно связан с Российской империей. Важно, что принц‑регент Александр был «русским питомцем» (он окончил Пажеский корпус в Санкт‑Петербурге и был награжден несколькими российскими орденами). Важно, что Карагеоргиевичи в 1911 году породнились с российской императорской семьей Романовых.

Все это не могло не отразиться на внешнеполитическом курсе белградского правительства, которое в конечном итоге не могло не занять антибольшевистских позиций с надеждой на реставрацию «старой России».

Профессор Мирослав Йованович по этому поводу пишет:

«Логическим следствием такой политической позиции был отзыв сербского посланника М. Спалайковича из Москвы 20 июля 1918 года, а также последовавший полный разрыв дипломатических отношений с советским правительством в марте 1919 года».

В результате именно то, что профессор Миодраг Сибинович называет «традиционной симпатией сербов и черногорцев к русским – большому братскому славянскому православному народу», а професср Мирослав Йованович – «благодарностью сербской короны и сербского народа Российской империи за политику помощи и поддержки», а также «долгом, который должен быть возвращен», в значительной мере определило решение о том, что Королевство СХС приняло до 70 000 беженцев из России. Из них задержалось на время или осталось жить в стране более 40 000 человек, что сделало Королевство СХС одним из главных центров русской эмиграции на Балканах.

Оказавшийся в 1920 году в эмиграции в Белграде профессор Г.Н. Пио‑Ульский констатирует:

«Благородное положение по отношению к русской эмиграции заняла Югославия. Она, несмотря на сравнительно тяжелое финансовое положение страны после Великой войны, оказала русским людям широкое гостеприимство… Король Александр I отлично понимал, что русские эмигранты пришли в Югославию не по своей воле, что они жертва Великой войны, и что к их нуждам должна быть проявлена самая широкая заботливость».