- •Первые русско‑сербские контакты

- •Византийско‑сербский брак Ивана III

- •Сербские корни Ивана IV Грозного

- •Русско‑сербские отношения в XVI–XVII веках

- •Русско‑сербские отношения при Петре I

- •Сербские генералы русской армии

- •Русско‑сербские отношения при Александре I

- •Освобождение Сербии

- •Русская княгиня из рода Карагеоргиевичей

- •Глава вторая Отношение Белграда к «русскому вопросу»

- •Глава третья Русская эмиграция до весны 1919 года

- •Военнослужащие русской армии (бывшие военнопленные)

- •Бывшие дипломатические представители российской империи

- •Единичные беженцы, покинувшие Россию после событий октября 1917 года

- •Глава четвертая Три волны массовой русской эмиграции (1919–1920 гг.) Первая волна массовой эмиграции (весна 1919 года)

- •Вторая волна массовой эмиграции (зима – весна 1920 года)

- •Третья волна массовой эмиграции (ноябрь – декабрь 1920 года)

- •Глава пятая динамика русской эмиграции в 20‑е годы Переселение малых групп русских беженцев

- •Динамика численности русских беженцев

- •Внутренние миграции

- •Состав российских беженцев

- •Управление делами беженцев

- •Русский кадетский корпус

- •Институты благородных девиц и прочие учебные заведения для детей

- •Русская военная эмиграция

- •Судьба барона Врангеля и его семьи

- •Русская профессорская эмиграция

- •Русская культурная эмиграция

- •Одиссея Федора Махина

- •Судьба «октябриста» Родзянко и членов его семьи

- •Страсти по Василию Витальевичу Шульгину

- •Глава шестая стабилизация русской эмиграции в 30‑е годы

- •Состав российских беженцев

- •«Свои» – «чужие»

- •Интеграция русских в югославское общество

- •Окончательный раскол русской православной церкви

- •Глава седьмая Русская эмиграция в годы Второй мировой войны Отношение русских эмигрантов к признанию Югославией ссср

- •Военный переворот в Югославии

- •Последствия оккупации Югославии

- •Положение русских после оккупации Югославии

- •Русские участники движения сопротивления в Югославии

- •История русского корпуса

- •Глава восьмая Массовый отъезд русских эмигрантов и их ассимиляция в послевоенный период Ликвидация монархии в Югославии

- •Разрыв отношений Югославии и ссср

- •Преследования русских эмигрантов

- •Аверьянов Петр Иванович (1867–1937)

- •Агапеев Владимир Петрович (1876–1956)

- •Адамович Борис Викторович (1870–1936)

- •Алексеев Николай Николаевич (1879–1964)

- •Аметистов Тихон Александрович (1884–1941)

- •Андросов Василий Михайлович (1873–1934)

- •Аничков Евгений Васильевич (1866–1937)

- •Артамонов Виктор Алексеевич (1873–1942)

- •Афанасьев Георгий Емельянович (1848–1925)

- •Афанасьев Николай Николаевич (1893–1966)

- •Базаревич Владимир Иосифович (…–1943)

- •Балабанов Федор Федорович (1897–1972)

- •Барбович Иван Гаврилович (1874–1947)

- •Бартошевич Андрей Георгиевич (1910–1993)

- •Баскаков Вениамин Иванович (1861–1941)

- •Батюшин Николай Степанович (1874–1957)

- •Баумгартен Василий Федорович (1879–1962)

- •Беловидов – протопресвитер Петр (1869–1940)

- •Бехтеев Сергей Сергеевич (1879–1954)

- •Билимович Антон Дмитриевич (1879–1970)

- •Билимович‑Киселева Елена Андреевна (1878–1974)

- •Бубнов Александр Дмитриевич (1883–1963)

- •Васильева Яна Владимировна (1912–…)

- •Вдовенко Герасим Андреевич (1865–1945)

- •Верещагин Александр Александрович (1880–1965)

- •Верховский Роман Николаевич (1881–1968)

- •Войновский‑Кригер Эдуард Брониславович (1864–1933)

- •Воронец Константин Петрович (1902–1974)

- •Врангель Петр Николаевич (1878–1928)

- •Вязьмитинов Василий Ефимович (1874–1929)

- •Гаврилов – архиепископ Феофан (1872–1943)

- •Ганзен Алексей Васильевич (1876–1937)

- •Голенищев‑Кутузов Илья Николаевич (1904–1969)

- •Граббе Юрий Павлович – епископ Григорий, протопресвитер Георгий Граббе (1902–1995)

- •Доброклонский Александр Павлович (1856–1937)

- •Дураков Алексей Петрович (1898–1944)

- •Жардецкий Венчеслав Сигизмундович (1896–1962)

- •Жедринский Владимир Иванович (1899–1974)

- •Жуковский Анатолий Михайлович (1906–1998)

- •Загороднюк Владимир Павлович (1889–1976)

- •Зборовский Виктор Эрастович (1889–1944)

- •Зегелов Александр Александрович (1858–1939)

- •Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962)

- •Зиновьев Лев Борисович (1876–1927)

- •Иванников Михаил Дмитриевич (1904–1968)

- •Илькевич Николай Андреевич (1862–1932)

- •Казанович Борис Ильич (1871–1943)

- •Каракаш Михаил Николаевич (1887–1937)

- •Карцев Алексей Владимирович (…–1928)

- •Карцев Владимир Александрович (1860–1938)

- •Кирсанова Нина Васильевна (1898–1989)

- •Кислов Александр Ильич (1875–1937)

- •Кишенский Дмитрий Павлович (1858–1931)

- •Климович Евгений Константинович (1871–1932)

- •Кованько Александр Александрович (1889–1926)

- •Козмин Михаил Федорович (1901–1999)

- •Колесников Степан Федорович (1879–1955)

- •Колюбакин Владимир Николаевич (1873–1944)

- •Конев Дмитрий Федорович (1864–1947)

- •Корвин‑Круковский Алексей Владимирович (1872–1943)

- •Краснов Николай Петрович (1864–1939)

- •Ксюнин Алексей Иванович (1880–1938)

- •Кульбакин Степан Михайлович (1873–1941)

- •Курганский Павел Иванович (1879–1957)

- •Кутейников Николай Анатольевич (1888–1927)

- •Дедовский Георгий Яковлевич (1878–1933)

- •Литвинов Борис Нилович (1872–1945)

- •Локоть Тимофей Васильевич (1869–1942)

- •Лопухин Петр Сергеевич (1885–1962)

- •Лукомский Виктор Викторович (1884–1947)

- •Лычев Анатолий Петрович (1913–1940)

- •Максимов Сергей Павлович (1872–1944)

- •Максимов – архиепископ Гермоген (1861–1945)

- •Мансветова Лидия Васильевна (…–1963)

- •Мариюшкин Алексей Лазаревич (1880–1946)

- •Марьяшец Евгений Семенович (1883–1953)

- •Месснер Евгений Эдуардович (1891–1974)

- •Миклашевский Олег Петрович (1903–1992)

- •Митропан Петр Андреевич (1891–1988)

- •Михонский Николай Людвигович (1862–1930)

- •Мошин Владимир Алексеевич (1894–1987)

- •Нагаев Николай Васильевич (1883–1976)

- •Неклюдов Владислав – протоиерей (1899–1949)

- •Ненюков Дмитрий Всеволодович (1869–1929)

- •Оленина Марьяна Петровна (1901–1963)

- •Острогорский Георгий Александрович (1902–1976)

- •Остроухов Тит Иванович (1875–1931)

- •Павлов Александр Александрович (1867–1935)

- •Павловский Феофан Венедиктович (1880–1936)

- •Палеолог Сергей Николаевич (1877–1933)

- •Пантелеймонов Георгий Михайлович (1885–1934)

- •Пархомов Дмитрий Николаевич (1871–1925)

- •Перрет Евгений Васильевич (1876–1940)

- •Персиани Иван Александрович (1872–1930)

- •Петров Василий Петрович (1869–1929)

- •Петряев Александр Михайлович (1875–1933)

- •Пио‑Ульский Георгий Николаевич (1864–1938)

- •Погодин Александр Львович (1872–1947)

- •Половцов Лев Викторович (1867–1936)

- •Полякова Елена Дмитриевна (1884–1972)

- •Попова Елизавета Ивановна (1889–1967)

- •Потоцкий Дмитрий Николаевич (1880–1949)

- •Промтов Михаил Николаевич (1857–1950)

- •Ракитин Юрий Львович (1882–1952)

- •Ракитина Юлия Валентиновна (1892–1977)

- •Роговская‑Христич Ксения Ефимовна (1896–1961)

- •Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924)

- •Родзянко Владимир Михайлович (1915–1999)

- •Романова Елена Густавовна (1894–1970)

- •Салтыков Николай Николаевич (1872–1961)

- •Самойлов Григорий Иванович (1904–1989)

- •Самойлович Павел Иванович (1884–1968)

- •Сергеевский Борис Николаевич (1883–1976)

- •Сиротинский Василий Николаевич (1856–1934)

- •Скородумов Михаил Федорович (1892–1963)

- •Смирнов Сергей Николаевич (1877–1958)

- •Соловьев Александр Васильевич (1890–1971)

- •Софронов Пимен Максимович (1898–1973)

- •Спекторский Евгений Васильевич (1875–1951)

- •Сташевский Валерий Владимирович (1882–1945)

- •Стебут Александр Иванович (1877–1952)

- •Стеллецкий Всеволод Павлович (1904–1982)

- •Стрижевский Владимир Иванович (1894–1940)

- •Струве Петр Бернгардович (1870–1944)

- •Тарановский Федор Васильевич (1875–1936)

- •Тарасьев Виталий Васильевич (1901–1974)

- •Тарасьев Василий Витальевич (1932–1996)

- •Таубер Екатерина Леонидовна (1903–1987)

- •Топорков Сергей Михайлович (1880–1931)

- •Троицкий Сергей Викторович (1878–1972)

- •Урвачев Сергей Матвеевич (1893–1973)

- •Флуг Василий Егорович (1860–1955)

- •Фостиков Михаил Архипович (1886–1966)

- •Фроман Маргарита Петровна (1890–1970)

- •Харламов Василий Акимович (1875–1957)

- •Хлытчиев Яков Матвеевич (1886–1963)

- •Холодков Павел Федорович (1888–1967)

- •Храповицкий Алексей Павлович – митрополит Антоний (1863–1936)

- •Черепов Александр Филиппович (1892–1946)

- •Чубинский Михаил Павлович (1871–1943)

- •Шелоумов Афанасий Иванович (1892–1983)

- •Штейфон Борис Александрович (1881–1945)

- •Штрандтман Василий Николаевич (1877–1940)

- •Шуберский Александр Николаевич (1875–1963)

- •Шульгин Василий Витальевич (1878–1976)

- •Экк Эдуард Владимирович (1851–1937)

- •Всероссийский земский союз (взс)

- •Российское общество Красного Креста (рокк)

- •Церковные и духовно‑просветительные организации Собор Русской Православной церкви заграницей (рпцз)

- •Архиерейский синод рпцз

- •Военные организации ровс (Русский Обще‑Воинский Союз)

- •IV отдел ровСа (Югославия, Греция и Румыния)

- •Общество ревнителей военных знаний

- •Совет объединенных российских офицерских обществ в Королевстве схс

- •Высшие военно‑научные курсы

- •Союз участников 1‑го Кубанского (Ледяного) похода

- •Научные организации Русский научный институт

- •Русское археологическое общество

- •Русский военно‑научный институт

- •Культурные организации «Русский дом» имени императора Николая II

- •Русская публичная библиотека в Белграде

- •Издательская комиссия

- •Союз русских агрономов, ветеринаров и лесных инженеров

- •Союз русских писателей и журналистов

- •Использованная литература

- •Примечания

Сербские генералы русской армии

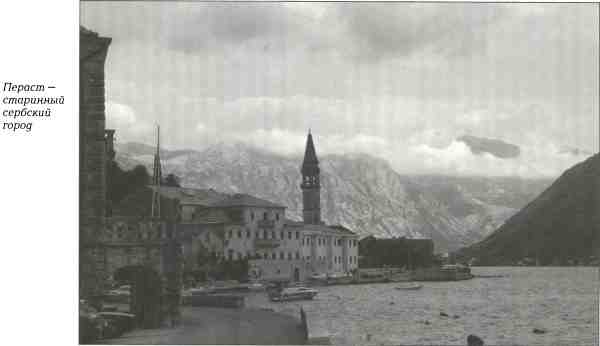

В XVIII веке русско‑сербские отношения активизировались. При Петре I русские юноши посылались в сербскую навигационную школу в Пераст7, а моряки из Котора служили в русском флоте. В частности, как мы уже говорили, Матия Змаевич, родившийся в 1735 году в Перасте, дослужился до чина адмирала русского флота. Этот человек был по национальности далматинцем. Он долго служил в венецианском флоте, потом бежал в Константинополь, где по приглашению русского посла П.А. Толстого в 1710 году перешел на русскую службу. С 1712 года он командовал отрядом галер на Балтике, а с 1714 года – всем галерным флотом. В 1725 году он стал командующим галерным флотом и главным командиром Санкт‑Петербургского порта. В 1727 году он был произведен в адмиралы.

К XVIII веку относится основание первых сербских военных поселений на Северном Донце в Южной России, получивших название «Новая Сербия».

Первые сербские переселенцы, численность которых составляла около 2500 человек, прибыли в Россию в 1756–1759 годах. Всего же, как считается, в Россию в XVIII веке прибыло около 10 000 сербов из тогдашней Австрии. Многие из них имели отличное военное образование и были хорошими стратегами. В таком качестве их присутствие повысило техническую готовность и общее качество русской армии.

Всего двадцать пять сербов получили чин генералов в русской армии.

Например, из древнего сербского рода происходил генерал‑аншеф Петр Абрамович Текелли (1720–1793).

Он начал службу в Австрии, в рядах венгерских гусар, а в царствование императрицы Елизаветы Петровны в числе многих отличных сербских офицеров перешел в русскую армию при следующих обстоятельствах. Еще в XVII веке, во время войны императора Священной Римской империи Леопольда с турками, из Турции вышли в австрийские владения до шестидесяти тысяч сербов, которые не только помогли австрийцам освободить от турецкого ига многие венгерские и сербские города, но потом содействовали им и в деле усмирения буйных венгерцев. Отсюда начинается вековая непримиримая вражда венгров к славянам. Притесняемые мадьярами, сербы вынуждены были наконец искать для себя нового отечества и обратились к России. Полковник Хорват первый явился с целым гусарским полком, а вслед за ним стали переходить в русскую службу и другие отличные сербские офицеры, принимаемые тем с большим удовольствием, что помимо своей известной храбрости они могли быть в высшей степени полезны в турецких войнах как знанием местности, так и своими связями с единоземцами. Из них тогда же были образованы гусарские полки, которые и поселены в Заднепровье (память о поселениях сербов в Заднепровье хранит, в частности, название поселка Славяносербск в Луганской области Украины), в соседстве с Запорожским войском. К числу этих выходцев принадлежал и Текелли.

Этот человек был принят на русскую службу в 1747 году в чине поручика и определен в Сербский гусарский полк. Вскоре он перешел из гусарских в армейские части и в 1786 году дослужился до чина генерал‑аншефа.

Петр Абрамович Текелли был участником многих войн, был награжден многими российскими орденами.

В мае 1775 года он получил приказ занять Сечь и положить конец вольному устройству и своеволию запорожцев. После уничтожения независимости Сечи П.А. Текелли был назначен главнокомандующим 18‑тысячной армией, охранявшей безопасность русских границ на восточном берегу Черного моря. 14 апреля 1789 года, отягченный годами и болезнями, он подал прошение об отставке, которую и получил с сохранением всех окладов. Скончался он в 1793 году, совершенно потеряв зрение, в своем имении в Херсонской губернии.

В своих «Мемуарах» Симеон Пишчевич пишет о нем:

«Он служил столько, сколько каждому повелевает долг, но в продолжение своей жизни имел такое счастье, что не только достиг до великой старости, сохранив при этом крепкое здоровье, но еще на него сыпались не только чины и ордена, но и великое богатство. Женат он не был и, стало быть, детей законных не имел, но оставил после себя двоих побочных, сына и дочь, которых и назначил наследниками большей части своего имения, передав им и свою фамилию»8.

Интересен и характерен следующий отзыв о П.А. Текелли фельдмаршала А.В. Суворова: «Помню, помню сего любезнаго моего сослуживца, усача‑гусара и рубаку‑наездника, гордившагося сходством с Петром Великим, с портретом котораго и умер. Его вздумал один миролюбивый предводитель уклонять по каким‑то политическим видам от нападения, но он, сказав ему: „Политыка, политыка, а рубатыся треба“ – бросился на неприятеля, разбил его и, возвратясь, произнес: „А що твоя папира?“ Я бы воевал с Текелли без бумаги: он с саблею, а я со штыком».

Сербом, кстати, был Михаил Ильич Милорадович, сподвижник Петра I, правнук которого – генерал Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825) – прославился во время Отечественной войны 1812 года, был военным генерал‑губернатором Санкт‑Петербурга и погиб 14 декабря 1825 года на Сенатской площади после выстрела в спину декабриста П.Г. Каховского.

Русским генерал‑майором сербского происхождения был, как мы уже говорили, Иван Стоянович (Стоянов). Его сын, Михаил Стоянов, появившийся на свет уже в России, как и отец, дослужился до генерал‑майорского чина.

Был генерал‑майором русской службы и уже упоминавшийся нами Симеон (Семен Степанович) Пишчевич (1731–1796), серб, начавший службу в австрийской армии, а потом принимавший участие в походе против польских конфедератов.

Несколько генералов русской службы происходили из сербского рода Депрерадовичей. Первым из них был Райко (Родион) Депрерадович, подполковник австрийской службы, который выехал в Россию в 1752 году и был пожалован в генерал‑майоры. Его сын – Иван Родионович Депрерадович – на русской службе находился также с 1752 года, а в генерал‑майоры был произведен в марте 1791 года.

Также генерал‑майором был Леонтий Иванович Депрерадович (1766–1844), командовавший Семеновским полком.

Самым знаменитым в этом семействе стал его брат, Николай Иванович Депрерадович (1767–1843), участвовавший в войнах императрицы Екатерины II с турками и поляками и входивший в заговор против Павла I. В 1803 году он был произведен в генерал‑майоры и назначен командиром Кавалергардского полка. Командуя этим полком, он произвел блистательную атаку под Аустерлицем. Во время войны 1812 года он был командиром 1‑й кирасирской дивизии, потом в этом же качестве отличился в сражениях при Кульме и Фер‑Шампенуазе. С 1821 по 1839 год он командовал 1‑м резервным кавалерийским (потом – гвардейским) корпусом.

Наполовину сербом (по отцу) был генерал‑майор Генерального штаба Михаил Милошевич Георгиевич (1883–1969).