- •Конструкторские, технологические и юстировочные базы. Свойства юстировочных баз. Характерные ошибки сборочных единиц оэп и их классификация. Сборочные и юстировочные базы.

- •Ошибки изготовления и положения оптических деталей приборов и их влияние на отклонение параметров оптических систем.

- •Контрольно-юстировочные приборы

- •Центрирование оптических деталей и узлов

- •Расфокусировка оптических систем

- •Связь фпм и фрл объективов с децентрировкой и расфокусировкой ос. Измерение передаточных функций ос фотоэлектрическим способом. Приёмы комплектации компонентов высокоточных объективов перед сборкой.

- •Юстировка и проверка систем визуального наблюдения

- •Юстировка и измерение увеличения в телескопических приборах

- •Измерение угла поля зрения.

- •Определение параллакса и проверка фокусировки. Методы измерений параллакса и диоптрийности в приборах Понятие о параллаксе и фокусировке.

- •Наклон изображения и наклон сетки

- •Взаимосвязь между точностью сборки и юстировки узлов и точностью всего оптико-электронного прибора

- •Юстировка и контроль визирной линии в телескопических приборах

- •Сборка и юстировка сборочных единиц с призмами и зеркалами. Решение пространственных и юстировочных задач, возникающих в сканирующих устройствах оэп. Векторный и матричный способы решения. Примеры.

- •Сборка и юстировка призменных мостов сложных бинокулярных приборов.

- •Решения. Примеры.

- •Приборов.

- •Сборка зеркально-линзового объектива с приёмником излучения. Сборка узлов лазеров

- •Сборка узлов лазеров

- •Сборка и юстировка угломерных приборов. Общие требования к сборке и юстировке оптических угломерных приборов.

- •Сборка и юстировка угломерных приборов с поворотными визирами

- •Сборка и юстировка приборов ночного видения Особенности приборов ночного видения

- •Цоколевка и проверка эоп

- •Согласование визирной линии прибора с его посадочными местами и направлением светового пучка прожектора

Центрирование оптических деталей и узлов

Децентрировкой линзы принято называть несовмещенность ее геометрической и оптической осей.

Геометрической осью является ось базовых поверхностей, либо ось вращения поворотного устройства, используемого при контроле децентрировки линзы, а также в процессе ее центрировки. Центрировка объективов и других узлов оптической системы оптико-электронного устройства является одним из решающих факторов получения требуемой разрешающей способности.

Основной базой при центрировании оптических систем является оптическая ось. Оптические системы с прямолинейной осью, собираемые в трубах, с достаточной точностью центрируются за счет обеспечения технологических допусков на расточку посадочных мест под круглую оптику и допусков на центрировку и склейку самих узлов круглой оптики.

По конструкции различают три основных вида объективов:

1) насыпной конструкции без промежуточных оправ;

2) насыпной конструкции с промежуточными оправами;

3) со свинчивающимися оправами.

Способ контроля центрированности оптических систем с вращением их на оси является основным и наиболее распространенным в производстве. При этом контролируют либо смещение фокуса с геометрической оси системы, либо смещение центров кривизны (а также автоколлимационных точек собираемого объектива) с геометрической оси (оси шпинделя поворотного устройства).

При контроле центрировки за базу принимают одну из сферических поверхностей и цилиндрическую краевую поверхность (их ось носит название «ось базовых поверхностей»). Реже применяют способы контроля центрирования без вращения системы. Для этого требуется либо визирная труба с глубокой перефокусировкой (ППС-11 ЛОМО) и со строго прямолинейной визирной осью, либо эталонная центрированная система, дающая изображение всех контролируемых автоколлимационных точек испытуемой системы в общей плоскости изображения.

Рассмотрим центрировку объектива насыпной конструкции с промежуточными оправами. Центрировку таких объективов выполняют в два этапа:

I — центрировка линз в оправах;

II — центрировка собранного объектива.

I этап. Центрировку линз в оправах осуществляют перед завальцовкой на завальцовочном станке-полуавтомате с контролем центрировки с помощью автоколлимационной трубки станка (рис. 1). Два изображения светящейся точки, отраженные от поверхностей центрируемой линзы, наблюдаются в поле зрения микроскопа. Если линза не центрирована, то наблюдается биение одного изображения относительно другого при вращении шпинделя с линзой. Разворотом вокруг оптической оси линзы в оправе сводят это биение к минимуму. Линзу завальцовывают. Этот метод завальцовки наиболее производителей, экономичен и с успехом применяется в поточном производстве. Точность центрирования не превышает 0,02 мм. Для повышения точности центрирования на оправе (с предварительно завальцованной в нее линзой) выполняют сборочные базы — обрабатывают наружный диаметр и подрезают торец. Предварительно оптическую ось совмещают с осью вращения шпинделя станка.

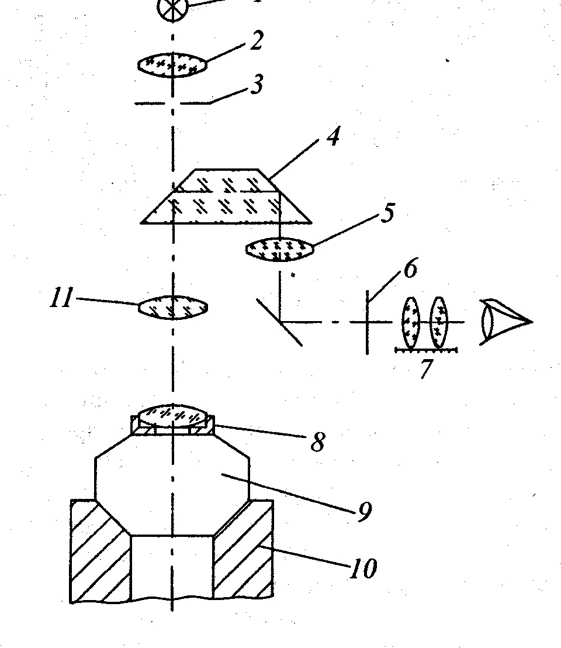

Рис. 1. Схема центрировки:

1 — лампа; 2 — конденсор; 3 — точечная диафрагма;

4-призма с полупрозрачной гранью; 5 — объектив микроскопа; б — сетка; 7 — окуляр; 8 — центрируемая линза в оправе;

9 — цанга; 10 — патрон; 11 — объектив коллиматора

Оправу с завальцованной линзой закрепляют посредством технологической резьбы на специальном приспособлении центрировочном патроне, который крепится на шпинделе токарно-арматурного станка. В задней бабке станка крепится автоколлимационная трубка А.А. Забелина (ЮС-13M).

Фокусируя объектив коллиматора (ЮС-13М) поочередно в плоскости, проходящие через автоколлимационные точки поверхностей центрируемой линзы, в поле зрения прибора получают автоколлимационные изображения перекрестий. Последние при плохой центрировке смещены относительно перекрестия микроскопа ЮС-13М и описывают окружности при вращении центрируемой линзы на шпинделе станка.

Для совмещения автоколлимационных точек линзы с осью вращения шпинделя в центрировочном патроне предусмотрено устройство перемещения линзы с ее оправой поперек оси шпинделя и поворота ее относительно центра сферической чашки патрона. При фокусировке в плоскость первой автоколлимационной точки последнюю совмещают с осью вращения шпинделя поперечным перемещением линзы (контроль осуществляют по отсутствию биения автоколлимационного изображения относительно сетки микроскопа при вращении шпинделя станка).

При последующей фокусировке в плоскость второй автоколлимационной точки ее совмещают с осью вращения шпинделя поворотами оправы с линзой. Для обеспечения независимой юстировки линзы на шпинделе станка центр сферы шайбы патрона совмещен с первой автоколлимационной точкой. В этом случае при повороте линзы относительно автоколлимационной точки она не смещается с оси шпинделя. Для большей производительности совмещения оптической оси линзы с осью шпинделя станка объектив коллиматора выполняют сложным, одновременно проецирующим светящуюся точку (перекрестие) в две автоколлимационные точки линзы. Точность центрирования указанным методом 0,01 мм.

II этап. Завальцованные в оправе линзы собирают в корпусе объектива с соблюдением промежутков, рассчитанных из условия минимальных аберраций системы.

Контролируют центрировку по дифракционному изображению точки либо сравнением с эталонным (образцовым) объективом. Исправляют погрешность разворотом вокруг оси передней линзы объектива вместе с оправой, а в микрообъективе — поперечным смешением менисковой линзы (для чего предусматривается конструктивный зазор по диаметрам оправ около 0,5 мм).

Таким образом, оптические системы с прямолинейной осью, собираемые в трубах (оправах), с достаточной точностью центрируются за счет выдерживания технологических допусков на расточку посадочных мест под круглую оптику и допусков на центрировку и склейку самих узлов круглой оптики.

При центрировке оптических систем с изломанной осью используют три действенные подвижки зеркала (призмы): два поворота вокруг осей в плоскостях отражения и сдвиг вдоль нормали этой плоскости. Контроль центрировки выполняют с помощью:

а) диоптровых центрировочных трубок с концентрическими марками (для призменных и зеркальных систем без линз);

б) автоколлимационных трубок (простых и с глубокой перефокусировкой).

Перечисленные методы центрирования деталей и узлов составляют небольшую часть многочисленных способов центрирования, применяющихся в зависимости от требований к разрешающей способности объектива, экономической целесообразности и серийности производства.