- •Конструкторские, технологические и юстировочные базы. Свойства юстировочных баз. Характерные ошибки сборочных единиц оэп и их классификация. Сборочные и юстировочные базы.

- •Ошибки изготовления и положения оптических деталей приборов и их влияние на отклонение параметров оптических систем.

- •Контрольно-юстировочные приборы

- •Центрирование оптических деталей и узлов

- •Расфокусировка оптических систем

- •Связь фпм и фрл объективов с децентрировкой и расфокусировкой ос. Измерение передаточных функций ос фотоэлектрическим способом. Приёмы комплектации компонентов высокоточных объективов перед сборкой.

- •Юстировка и проверка систем визуального наблюдения

- •Юстировка и измерение увеличения в телескопических приборах

- •Измерение угла поля зрения.

- •Определение параллакса и проверка фокусировки. Методы измерений параллакса и диоптрийности в приборах Понятие о параллаксе и фокусировке.

- •Наклон изображения и наклон сетки

- •Взаимосвязь между точностью сборки и юстировки узлов и точностью всего оптико-электронного прибора

- •Юстировка и контроль визирной линии в телескопических приборах

- •Сборка и юстировка сборочных единиц с призмами и зеркалами. Решение пространственных и юстировочных задач, возникающих в сканирующих устройствах оэп. Векторный и матричный способы решения. Примеры.

- •Сборка и юстировка призменных мостов сложных бинокулярных приборов.

- •Решения. Примеры.

- •Приборов.

- •Сборка зеркально-линзового объектива с приёмником излучения. Сборка узлов лазеров

- •Сборка узлов лазеров

- •Сборка и юстировка угломерных приборов. Общие требования к сборке и юстировке оптических угломерных приборов.

- •Сборка и юстировка угломерных приборов с поворотными визирами

- •Сборка и юстировка приборов ночного видения Особенности приборов ночного видения

- •Цоколевка и проверка эоп

- •Согласование визирной линии прибора с его посадочными местами и направлением светового пучка прожектора

Сборка и юстировка сборочных единиц с призмами и зеркалами. Решение пространственных и юстировочных задач, возникающих в сканирующих устройствах оэп. Векторный и матричный способы решения. Примеры.

Сборка и юстировка узлов с призмами и зеркалами, работающими в параллельных и сходящихся пучках лучей.

Призмы и плоские зеркала обычно применяют в приборах для изменения направления оптической оси системы (например, в перископических приборах), для поворота изображения на некоторый угол (например, призма Дове) или оборачивания изображения (например, призменная система бинокля). Призмы и зеркала устанавливают в параллельных пучках (перед объективами телескопических приборов) или в сходящихся пучках (за объективами). Часто призмы и зеркала устанавливают во вращающиеся оправы, что обеспечивает изменение направления оси визирования при неподвижном корпусе прибора.

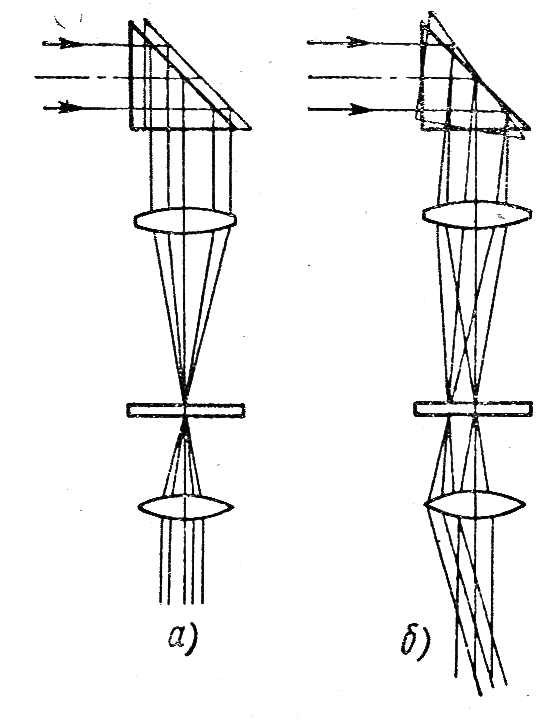

В зависимости от места расположения призмы неправильная ее установка оказывает различное влияние на ход лучей в приборе. На рис. 1 показано два случая неправильной установки призмы, работающей в параллельных пучках. При малом параллельном смещении призмы (рис. 1, а) происходит лишь смещение пучка лучей, выходящего из призмы, что может привести к небольшому срезанию зрачка в приборе. Это смещение призмы не оказывает влияния на работу прибора.

Рис.1Влияние на ход лучей параллельного смещения и наклона призмы для параллельного пучка.

При наклоне призмы (рис. 1, б) происходит наклон визирной оси прибора, что всегда сказывается на работе прибора. Наклон визирной оси устраняют разворотом призмы. На рис. 2 показано влияние на ход лучей смещения призмы, установленной в сходящемся пучке лучей за объективом визира. Из рисунка видно, что и параллельное смещение призмы (рис. 2, а) в плоскости чертежа, и наклон ее (рис. 2, б) — вызывают смещение изображения относительно перекрестия сетки, а следовательно и наклон визирной оси прибора. При юстировке призмы в этом случае необходимо устранить обе ошибки установки призмы.

Рис.2 Влияние на ход лучей параллельного смещения и наклона призмы, для сходящегося пучка.

Небольшой наклон призмы с четным числом отражающих граней (например, пентапризмы или ромб-призмы) в плоскости главного сечения не приводит к изменению направления выходящего из призмы луча, а приводит лишь к смещению луча в поперечном направлении.

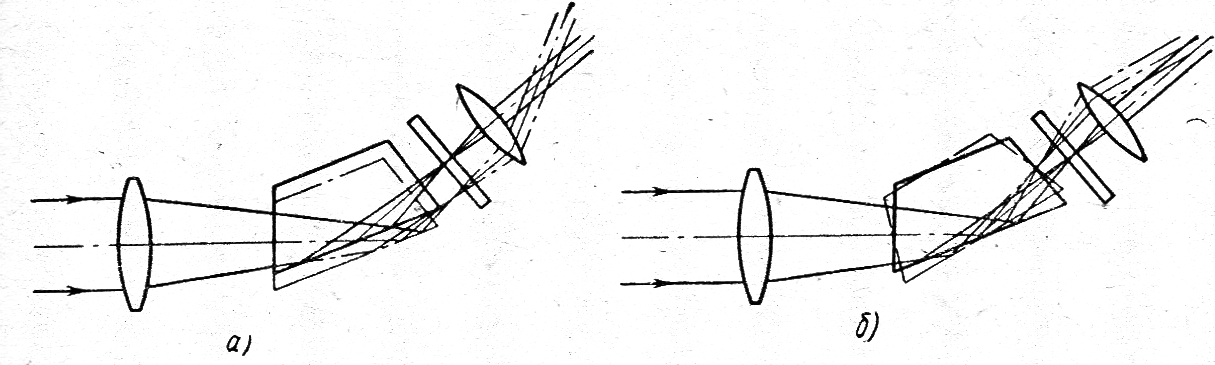

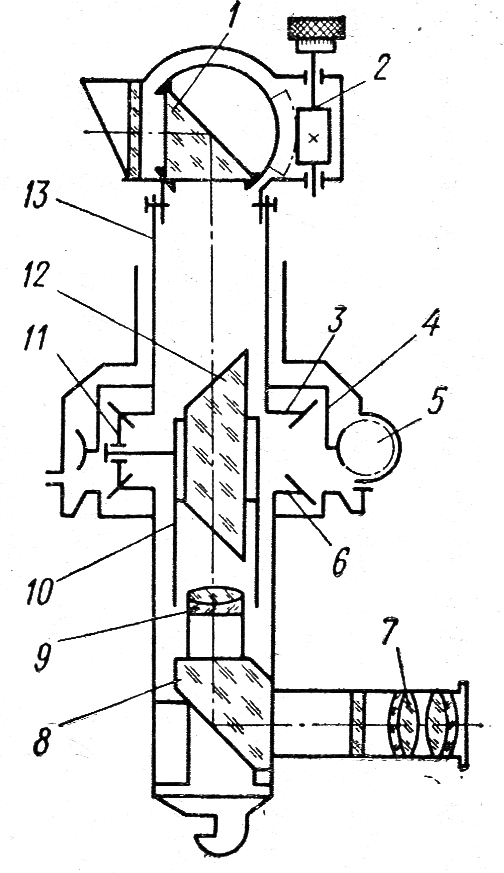

Требования, предъявляемые к точности установки призм в приборе, рассмотрим на примере артиллерийской панорамы (рис. 3).

Рис.3 Схема артиллерийской панорамы

Панорама позволяет наблюдателю, находящемуся у окуляра 7 прибора, обозревать окружающие предметы в пределах угла 360° по азимуту путем вращения головной части прибора червячной передачей 4—5. Одновременно, наклоняя головную призму 1 червяком 2, можно визировать по вертикали, т.е. по углу места цели.

При вращении головной призмы вокруг вертикальной оси прибора, при панорамировании, происходит поворот изображения относительно сетки прибора (рис. 4, а).

Рис.4 Влияние поворота головной призмы на разворот изображения в панораме без призмы Дове и с призмой.

Поворот изображения компенсируют введением в схему прибора призмы Дове (в параллельных пучках — перед объективом) или призмы Пехана (за объективом, в сходящихся пучках лучей).

Поворот изображения можно компенсировать, если призму Дове вращать в ту же сторону, что и головную призму, но на угол, вдвое меньший (рис. 4, б). Для этого в приборе предусмотрена планетарная зубчатая передача, в которой нижнее коническое колесо 6 (см. рис. 3) неподвижное, а верхнее колесо 3 соединено с головной частью 13 прибора и вращается вместе с головной призмой. Оправа 10 призмы Дове 12 соединена с осью сателлита 11 и поворачивается на угол, равный половине угла поворота головной призмы.

На правильность отсчета панорамой горизонтальных и вертикальных углов оказывают влияние следующие ошибки:

коллимационная ошибка К (неперпендикулярность нормали гипотенузной грани призмы к оси ее вращения) и неперпендикулярность l горизонтальной оси вращения головной призмы к вертикальной оси вращения;

боковой наклон q оси визира (в панораме визир состоит из объектива 9, призмы с крышей 8 и окуляра 7 с сеткой);

наклон вертикальной оси вращения т к оси вращения головной призмы;

коллимационная ошибка Кд призмы Дове (непараллельность отражающей грани призмы и оси вращения призмы);

наклон S оси вращения призмы Дове относительно вертикальной оси вращения головной призмы;

наклон r оси визира относительно оси вращения призмы Дове.

Формулы, оценивающие влияние этих ошибок на правильность отсчета углов, приведены в работе Г. В. Погарева.

При проверке панорамы на многоколлиматорной установке указанные ошибки проявляются в виде «увода» перекрестия панорамы от отвеса при визировании по вертикали и «увода» от горизонта при панорамировании. «Уводы» являются ошибками отсчета горизонтальных и вертикальных углов, и их необходимо устранять.

На «увод» визирной оси влияет сразу несколько ошибок юстировки, и выявить их из общей ошибки трудно. Поэтому первичные ошибки юстировки устраняют при поузловой сборке прибора, когда влияние каждой ошибки выявить проще.

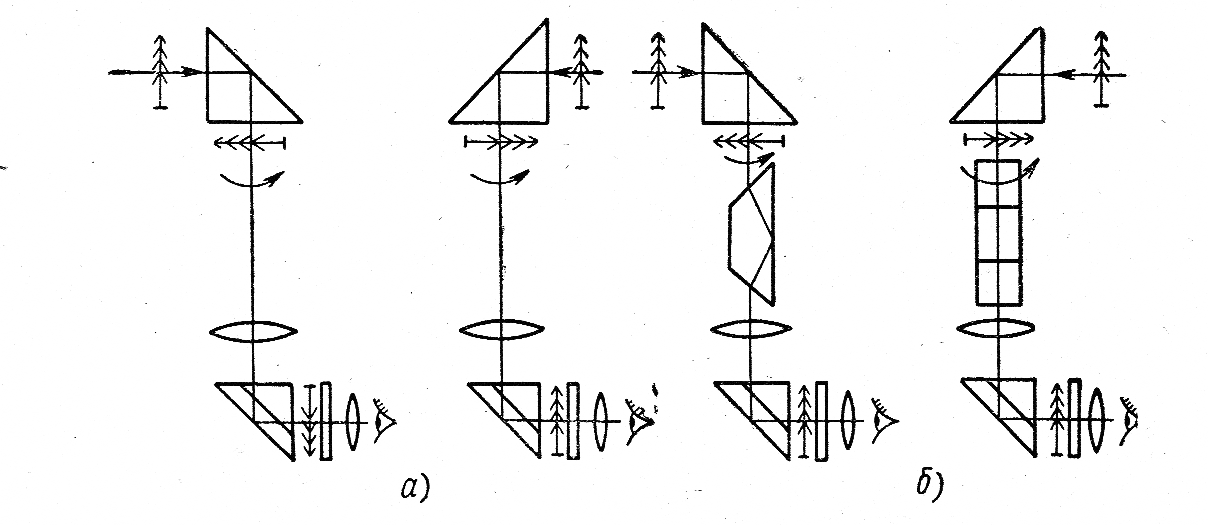

Устранение наклона оси визира. Наклон q оси визира в панораме обусловлен неправильной установкой крышеобразной прямоугольной призмы в сходящемся пучке лучей.

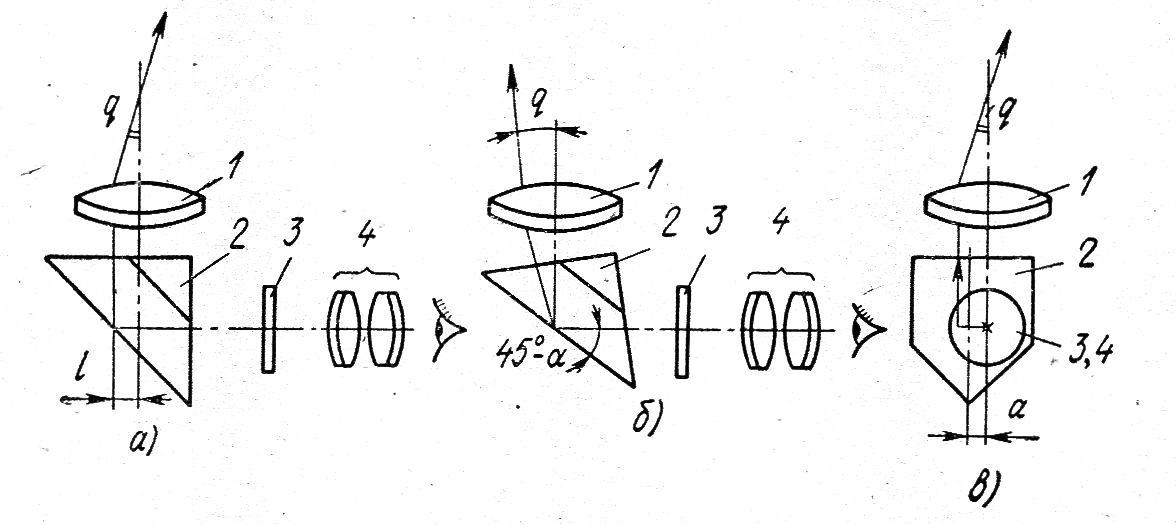

Рис. 5 Влияние ошибок установки крышеобразной прямоугольной призмы на наклон визирной оси.

Смещение ребра призмы 2 относительно точки пересечения оптической оси объектива 1 и линии, проходящей через центр сетки 3 перпендикулярно оптической оси объектива, вызывает наклон визирной оси (рис. 5, а). Отклонение величины угла между оптической осью объектива и ребром призмы от значения 45° также вызывает наклон визирной оси (рис. 5, б). Боковое смещение ребра призмы 2 с оптической оси объектива (рис. 5, в) вызывает боковой наклон визирной оси.

В панораме наклон призмы в плоскости чертежа исключен, так как катетные грани призмы опираются непосредственно на торцы тубусов окуляра 4 и объектива.

Взаимная перпендикулярность торцов тубусов обеспечивается технологически. Наклон визирной оси, показанный на рис. 5, а, устраняют путем перемещения оправы объектива 6 и разрезной втулки 4, на которые опирается призма. Боковой наклон оси визира 2 можно устранить боковым смещением призмы с крышей 5 с помощью стопорных винтов 3 и разрезной втулки 4. Наклон оси визира можно наблюдать с помощью коллиматора l, базой которого является посадочная поверхность оправы призмы Дове.

Для юстировки оси визира в подобных приборах нередко используют эксцентриковую оправу объектива или юстировку проводят за счет поперечного смещения сетки окуляра.