- •Специфика законов микромира. Квантовая и классическая физика. Постоянная Планка, ее физический смысл, размерность.

- •2. Явления, подтверждающие сложность строения атома. Элементарный электрический заряд. Открытие электрона.

- •3. Периодическое изменение химических свойств атомов. Периодическая система элементов д.И.Менделеева. Ее значение для химии и физики.

- •5. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. Неспособность классической физики объяснить устойчи-вость атома и характер атомных спектров.

- •6. Постулаты Бора. Квантование орбит электрона. Боровская теория водо-родного атома и водородоподобных ионов. Главное квантовое число. Боровский радиус. Опыты Франка и Герца.

- •Атом водорода. Линейчатые спектры

- •8. Гипотеза де-Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция электро-нов, атомов и молекул. Корпускулярно-волновой дуализм. Особенности поведения микрообъектов.

- •9. Статистический смысл волн де-Бройля. Сопряженные переменные. Принцип неопределенности Гейзенберга. Оценка размера и минимальной энергии атома на основе соотношения неопределенности.

- •10. Волновая функция (пси-функция). Нестационарное и стационарное урав-нения Шредингера. Операторы физических величин. Гамильтониан.

- •11. Условия, накладываемые на волновую функцию. Условие нормировки. Частица в одномерной потенциальной яме. Квантование энергии. Собственные функции. Принцип суперпозиции.

- •12. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Коэффициенты отра-жения и прозрачности. Туннельный эффект.

- •13. Гармонический осциллятор. Нулевая энергия гармонического осциллято-ра. Правила отбора.

- •14. Уравнение Шредингера для атома водорода. Разделение переменных. Уровни энергии атома водорода. Волновые функции и распределение плотности вероятности. Момент импульса электрона и его проекции.

- •15. Классификация состояний и спектр атома водорода. Главное, азимуталь-ное и магнитное квантовые числа. Правила отбора. Вырождение энергетических уровней (кратность вырождения).

- •16. Сложение моментов импульса в квантовой механике. Спин электрона. Спин-орбитальное взаимодействие и тонкая структура спектральных линий.

- •17. Уровни энергии и спектр атома гелия (парагелий, ортогелий).

- •18. Спектры щелочных металлов. Снятие вырождения уровней. Термы ще-лочных металлов. Экспериментальная формула Ридберга. Ридберговские поправки.

- •22. Принцип Паули. Электронная конфигурация атома. Типы связей элек-тронов в атоме. Классификация состояний.

- •23. Основное состояние многоэлектронного атома. Правила Хунда. Последо-вательность заполнения электронных оболочек атома.

- •26. Атомы во внешних магнитных полях. Снятие вырождения по mJ . Эффект Зеемана. Эффект Пашена – Бака.

- •27. Электронный парамагнитный резонанс. Радиоспектроскопия. Ядерный магнитный резонанс

- •28. Атомы во внешних электрических полях. Поляризуемость атомов и молекул. Эффект Штарка.

- •30. Поступательное, колебательное и вращательное движения молекул. По-лосатые спектры молекул. Колебательное и вращательное квантовые числа. Прави-ла отбора. Комбинационное рассеяние света.

- •31. Сверхтонкая структура спектральных линий. Состав и характеристики атомных ядер. Размеры атомных ядер. Спин атомного ядра.

- •32. Изотопы, изомеры, изотоны, изобары. Трансурановые элементы.

- •33. Масса и энергия связи ядра. Дефект массы. Удельная энергия связи. Ее зависимость от массового числа.

- •34. Модели атомного ядра. Капельная и оболочечная модели. Магические и дважды магические ядра.

- •35. Сильные взаимодействия. Ядерные силы. Характеристики ядерных сил. Природа ядерных сил.

- •36. Радиоактивность. Естественная и искусственная радиоактивность. Общий закон радиоактивного превращения. Постоянная распада. Период полураспада. Среднее время жизни радиоактивного ядра.

- •37. Альфа-распад радиоактивных ядер. Бета-распад. Спектр бета-частиц. Проблема массы нейтрино. Электронный захват (е-захват).

- •38. Гамма-излучение ядер. Внутренняя конверсия. Спонтанное деление тя-желых ядер. Протонная радиоактивность.

- •39. Активность радиоактивного вещества. Единицы измерения активности. Радиоактивные семейства.

- •40. Ядерные реакции. Энергия реакции. Составное ядро. Время пролета. Эф-фективное сечение реакции.

- •41. Деление атомных ядер под действием нейтронов. Цепная ядерная реак-ция. Критическая масса. Атомная бомба. Ядерный реактор.

- •42. Синтез легких ядер. Термоядерный и инерционный синтез. Проблемы управляемого термоядерного синтеза.

- •49. Систематика элементарных частиц. Кварковая модель адронов. Попытки обнаружения кварков.

- •Специфика законов микромира. Квантовая и классическая физика. Постоянная Планка, ее физический смысл, размерность.

8. Гипотеза де-Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция электро-нов, атомов и молекул. Корпускулярно-волновой дуализм. Особенности поведения микрообъектов.

Оказывается, и при этом мы вновь сошлемся на эксперимент, что и частицы вещества с ненулевой с массой (электроны, протоны, нейтроны, атомы, молекулы и т.д.) также обнаруживают волновые свойства, так что между ними и фотонами нет принципиального различия.

В этом пункте при переходе от макро- к микрообъектам возникает известная трудность в понимании существа физических явлений. Действительно, на уровне макроявлений корпускулярное и волновое описание четко разграничены. На уровне микроявлений эта граница в значительной степени размывается и движение микрообъекта становится одновременно и волновым, и корпускулярным.

Последовательной теорией, учитывающей эту особенность всех микрочастиц, является квантовая теория. Но прежде чем перейти к изложению ее основных идей, необходимо установить каким образом один и тот же физический объект в принципе может проявлять то корпускулярные, то волновые свойства и какая существует сопоставимость этих двух различных способов описания.

В оптических явлениях установлен критерий применимости понятия луча (т.е. корпускулярной картины) и найдены правила перехода от волновых понятий к корпускулярным. Продолжая рассуждения в этом направлении, можно надеяться! что здесь же лежит переход в обратном направлении: от корпускулярных понятий классической механики к волновым представлениям квантовой механики.

Соответствующие идеи, использующие оптико-механическую аналогию, были высказаны французским физиком Л. де Бройлем в 1924 г. Де Бройль выдвинул смелую гипотезу о том, что дуализм "волна-частица" не является особенностью одних только оптических явлений, но имеет универсальную применимость во всей физике микромира.

К

допущению волновых свойств у материальных

частиц его привели следующие соображения.

В конце 20-х годов XIX

в. В. Гамильтон обратил внимание на

удивительную аналогию между геометрической

оптикой и классический (ньютоновской)

механикой. Было показано, что основные

законы этих столь непохожих на первый

взгляд разделов физики представимы в

математически тождественной форме. В

результате вместо того, чтобы рассматривать

движение частицы во внешнем поле с

потенциальной энергией

,

можно изучать распространение светового

луча в оптически неоднородной среде с

подобранным соответствующим образом

показателем преломления

,

можно изучать распространение светового

луча в оптически неоднородной среде с

подобранным соответствующим образом

показателем преломления

.

Эта эквивалентность описаний допускает

и обратный переход.

.

Эта эквивалентность описаний допускает

и обратный переход.

Отмеченная аналогия распространялась Гамильтоном только на геометрическую оптику и классическую механику. Но, как уже отмечалось, геометрическая оптика является приближением более общей волновой оптики и не описывает сугубо волновых свойств света. В свою очередь, классическая механика также имеет ограниченную область применимости: она, как известно, не может объяснить существование дискретных уровней энергии в атомных системах.

Идея де Бройля заключалась в том, чтобы расширить аналогию между оптикой и механикой и волновой оптике сопоставить волновую механику, попытавшись применить последнюю к внутриатомным явлениям.

За открытие волновых свойств вещества Л. де Бройль в 1929 г. был удостоен Нобелевской премии.

Обратимся

теперь к формальной стороне вопроса.

Пусть мы имеем микрочастицу (например,

электрон) с массой m,

движущуюся в вакууме с постоянной

скоростью

.

Пользуясь корпускулярным описанием,

припишем частице энергию E

и импульс

.

Пользуясь корпускулярным описанием,

припишем частице энергию E

и импульс

в соответствии с формулами (рассмотрим

общий случай релятивистской частицы).

в соответствии с формулами (рассмотрим

общий случай релятивистской частицы).

.

11Equation Chapter 1.2 Section 1

(1.2.1)

.

11Equation Chapter 1.2 Section 1

(1.2.1)

С

другой стороны, в волновой картине мы

используем понятия частоты

и длины волны

и длины волны

(или волнового числа

(или волнового числа

).

Если оба описания являются различными

аспектами одного и того же физического

объекта, то между ними должна быть

однозначная связь. Следуя де Бройлю,

перенесем на случай частиц вещества те

же правила перехода от одной картины

к другой, справедливые в применении к

свету:

).

Если оба описания являются различными

аспектами одного и того же физического

объекта, то между ними должна быть

однозначная связь. Следуя де Бройлю,

перенесем на случай частиц вещества те

же правила перехода от одной картины

к другой, справедливые в применении к

свету:

(1.2.2)

(1.2.2)

Соотношения (1.2.2) получили название формул де Бройля. Длина волны, связанная с частицей, определяется выражением

(1.2.3)

(1.2.3)

ее называют длиной волны де Бройля. Нетрудно сообразить по аналогии со светом, что именно эта длина волны должна фигурировать в критериях применимости волновой или корпускулярной картин.

Наиболее

простым типом волны в вакууме с

определенной частотой

и волновым вектором

является плоская монохроматическая

волна

является плоская монохроматическая

волна

Поэтому в соответствии с формулами (1.2.2) свяжем с движением частицы волну вида

(1.2.4)

(1.2.4)

Такую волну называют волной де Бройля. Непростой вопрос о физической природе этой волны и о толковании ее значений отложим на последующие параграфы.

Из определения (1.2.3) получим ряд полезных соотношений, связывающих длину волны де Бройля с параметрами движущейся частицы. Подставив формулу (1.2.1) для импульса частицы p в (1.2.3), получим зависимость от скорости частицы:

(1.2.5)

(1.2.5)

Выразив

с помощью соотношения

импульс частицы p

через ее полную энергию E,

найдем, что

импульс частицы p

через ее полную энергию E,

найдем, что

(1.2.6)

(1.2.6)

Обозначим

T

кинетическую энергию частицы.

Воспользовавшись определением

,

из (1.2.6) получим формулу

,

из (1.2.6) получим формулу

(1.2.7)

(1.2.7)

выражающую дебройлевскую длину волны частицы через ее кинетическую энергию.

В

предельном случае нерелятивистской

частицы, когда отношение

,

из (1.2.6) получим выражение для дебройлевской

длины волны в нерелятивистском

приближении:

,

из (1.2.6) получим выражение для дебройлевской

длины волны в нерелятивистском

приближении:

(1.2.8)

(1.2.8)

Разумеется,

выражение (1.2.8) можно было получить

непосредственно из формулы (1.2.5) в

пределе, когда отношение

.

.

Опыт Дэвиссона — Джермера

Опыт Дэвиссона-Джермера — физический эксперимент по дифракции электронов.

Идея опыта

Проводилось

исследование отражения электронов от

монокристалла никеля. Установка включала

в себя монокристалл никеля, сошлифованный

под углом и установленный на держателе.

На плоскость шлифа направлялся

перпендикулярно пучок монохроматических

электронов. Скорость электронов

определялась напряжением

![]() на электронной пушке:

на электронной пушке:

![]()

Под

углом

![]() к падающему пучку электронов устанавливался

цилиндр Фарадея, соединённый с

чувствительным гальванометром. По

показаниям гальванометра определялась

интенсивность отражённого от кристалла

электронного пучка. Вся установка

находилась в вакууме.

к падающему пучку электронов устанавливался

цилиндр Фарадея, соединённый с

чувствительным гальванометром. По

показаниям гальванометра определялась

интенсивность отражённого от кристалла

электронного пучка. Вся установка

находилась в вакууме.

В

опытах измерялась интенсивность

рассеянного кристаллом электронного

пучка в зависимости от угла рассеяния

![]() от азимутального угла

от азимутального угла

![]() ,

от скорости

,

от скорости

![]() электронов в пучке.

электронов в пучке.

Опыты показали, что имеется ярко выраженная селективность (выборочность) рассеяния электронов. При различных значениях углов и скоростей, в отражённых лучах наблюдаются максимумы и минимумы интенсивности. Условие максимума:

![]()

Здесь

![]() — межплоскостное расстояние.

— межплоскостное расстояние.

Т аким

образом наблюдалась дифракция электронов

на кристаллической решётке монокристала.

Опыт явился блестящим подтверждением

существования у микрочастиц волновых

свойств.

аким

образом наблюдалась дифракция электронов

на кристаллической решётке монокристала.

Опыт явился блестящим подтверждением

существования у микрочастиц волновых

свойств.

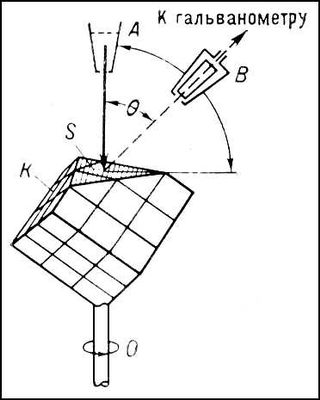

Схема опыта Дэвиссона — Джермера: К — монокристалл никеля; А — источник электронов; В — приёмник электронов; q — угол отклонения электронных пучков. Пучок электронов падает перпендикулярно отшлифованной плоскости кристалла S. При поворотах кристалла вокруг оси О гальванометр, присоединённый к приёмнику В, даёт периодически возникающие максимумы

Корпускулярно-волновой дуализм – свойство любой микрочастицы обнаруживать признаки частицы (корпускулы) и волны. Наиболее ярко корпускулярно-волновой дуализм проявляется у элементарных частиц. Электрон, нейтрон, фотон в одних условиях ведут себя как хорошо локализованные в пространстве материальные объекты (частицы), двигающиеся с определёнными энергиями и импульсами по классическим траекториям, а в других – как волны, что проявляется в их способности к интерференции и дифракции. Так электромагнитная волна, рассеиваясь на свободных электронах, ведёт себя как поток отдельных частиц – фотонов, являющихся квантами электромагнитного поля (Комптона эффект), причём импульс фотона даётся формулой р = h/λ, где λ – длина электромагнитной волны, а h – постоянная Планка. Эта формула сама по себе – свидетельство дуализма. В ней слева – импульс отдельной частицы (фотона), а справа – длина волны фотона.

Дуализм электронов, которые мы привыкли считать частицами, проявляется в том, что при отражении от поверхности монокристалла наблюдается дифракционная картина, что является проявлением волновых свойств электронов. Количественная связь между корпускулярными и волновыми характеристиками электрона та же, что и для фотона: р = h/λ (р – импульс электрона, а λ – его длина волны де Бройля). Корпускулярно-волновой дуализм лежит в основе квантовой физики.