- •Ответы на вопросы

- •Световые волны и их основные характеристики. Световые лучи. Нормальная и лучевая скорости. Интенсивность света. Корпускулярно – волновой дуализм.

- •Центрированная оптическая система. Главные точки и плоскости. Формула оптической системы.

- •Лупа. Микроскоп, Телескоп.

- •Цуг волн (радиоимпульс). Спектр цуга. Эффективная ширина спектра излучения.

- •Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света как следствия принципа Гюйгенса. Атмосферная рефракция.

- •Формулы Френеля.

- •Интерференция световых волн. Когерентные волны. Интегрирующее действие приемников света.

- •Получение когерентных волн. Сходственные (сопряженные) цуги.

- •Интерференционная картина от двух когерентных источников. Оптическая длина пути. Оптическая разность хода. Таутохронизм.

- •11.Временная когерентность. Время и длина когерентности.

- •Пространственная когерентность. Радиус когерентности.

- •Интерференция света при отражении от тонких плоскопараллельных пленок. Полосы равного наклона

- •Интерференция света при отражении от клиновидной пластинки. Полосы равной толщины.

- •Кольца Ньютона

- •Многолучевая интерференция. Эталон Фабри – Перо.

- •17. Интерферометр Майкельсона.

- •Волновые фронты пучков, образующих интерференционную картину

- •18.Применение интерференции в технике.

- •19.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера.

- •20.Метод зон Френеля. Зонная пластинка (пластинка Соре).

- •21.Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.

- •22.Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная расходимость светового пучка.

- •23.Дифракционная решётка.

- •24.Спектральные приборы и их основные характеристики.

- •25.Разрешающая сила объектива оптического прибора.

- •26.Дифракция на двумерных структурах.

- •27.Голография.

- •29. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Бюстера и причины отклонения от него. Понятие об эллипсометрии.

- •31. Построение Гюйгенса для одноосного кристалла.

- •33. Искусственная оптическая анизотропия, обусловленная механическими напряжениями , электрическими и магнитными полями.

- •36.Бугера-Ламберта-Бера закон

- •39. Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, Вина и Стефана-Больцмана. Формула Рэлея-Джинса.

- •40. Формула Рэлея-Джинса:

- •41. Формула Планка для теплового излучения.

- •43. Внешний фотоэффект и его законы. Формула Эйнштейна.

- •45. Кванты света (фотоны). Опыты Бете. Давление света. Опыты Лебедева.

- •46. Эффект Комптона.

- •47. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Боровская теория атома водорода. Постоянная Ридберга.

- •48. Гипотеза де Бройля. Опыт Дэвиссона-Джермера. Вероятностный смысл волн де Бройля.

- •49. Волновая функция частицы. Уравнение Шредингера. Собственные значения энергии и собственные функции.

- •50. Спонтанное излучение. Вынужденное излучение и его свойства.

- •51. Лазеры. Трехуровневая и четырехуровневая схемы получения инверсии заселенности. Свойства лазерного излучения. Применение лазеров.

- •52. Состав и характеристики атомных ядер. Дефект массы и энергия связи ядра.

- •53. Радиоактивность. Виды радиоактивности. Закон радиоактивного распада.

Пространственная когерентность. Радиус когерентности.

Под пространственной когерентностью понимают согласованность колебаний в различных точках плоскости, перпендикулярной направлению распространения световой волны. Пока расстояние между точками в этой плоскости небольшое, колебания вектора Е происходит в них согласованно. Однако по мере увеличения расстояния между точками степень согласования уменьшается. Причиной этого является то, что реальные источники, из спектров которых выделяется квазимонохроматическая волна, не являются точечными.

Радиусом когерентности (или длиной пространственной когерентности) называется максимальное поперечное направлению распространения волны расстояние, на котором возможно проявление интерференции. Таким образом, пространственная когерентность определяется радиусом когерентности. Радиус когерентности:

=λ/α

=λ/α

Интерференция света при отражении от тонких плоскопараллельных пленок. Полосы равного наклона

Пусть плоская монохроматическая волна падает на плоскопараллельную пластинку.

Интенсивность лучей примерно одинакова.

=OA+

=OA+ ;

;

=n(OC+OB)

=n(OC+OB)

Величина в связана с тем, что первый луч отражается от среды с большим значением показателя преломления (от оптически более плотной среды).

b - толщина пластинки.

OC= ; AO=

; AO=

∆= ; ∆=

; ∆=

∆=2b -

(*)

-

(*)

Предположим, что условие (*) выполняется для некоторого угла падения, если

∆=mλ - max ; ∆=(m+1/2)λ - min

Лучи от соседней точки протяжённого источника, падающие под тем же углом θ, но в другой точке на поверхности пластины, также образуют пару, параллельную лучам 1 и 2.

Все пары параллельных лучей, идущих из разных областей рисунка, соберутся в одной точке.

Полосами равного наклона называются интерференционные полосы, возникающие в результате наложения лучей, падающих на плоскопараллельную пластинку под одинаковыми углами.

В результате на экране возникает система чередующихся светлых и темных круговых полос с общим центром.

Интерференция света при отражении от клиновидной пластинки. Полосы равной толщины.

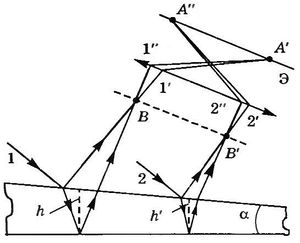

Изображена клиновидная пластинка (угол α между боковыми гранями мал). На нее падает свет, направление распространения которого совпадает с параллельными лучами 1 и 2.

Когерентные лучи 1′ и 1′′ дают интерференционную картину в точке А', которая определяется разностью хода этих лучей и будет зависеть от толщины h клина в месте падения на него луча. Лучи 2′ и 2′′ собираются линзой в точке А′′. Оптическая разность хода определяется толщиной h' . Таким образом, на экране наблюдаются интерференционные полосы. Каждая из полос возникает за счет отражения от мест пластинки, имеющих одинаковую толщину.

Интерференционные полосы на поверхности пленки имеют одинаковую освещенность на всех точках поверхности, соответствующих одинаковым толщинам пленки, и называются полосами равной толщины.

Для полос равной толщины, положения максимумов зависят от λ. Поэтому при освещении монохроматическим светом получается система темных и ярких полос, а при наблюдении в белом свете интерференционная картина приобретает радужную окраску.