- •1 . Стандартизация

- •1 . Отбор объектов стандартизации

- •2. Моделирование объекта стандартизации

- •4.Стандартизация модели

- •Принципы технического регулирования

- •Правила разработки технических регламентов

- •Порядок разработки и принятия технического регламента

- •1.3.1. Принципы стандартизации

- •Виды эффективности:

- •2. Сертификация

- •2.8. Концепция и перспективы развития сертификации. Концепция совершенствования сертификации в рф

- •Перспективы развития:

- •Обозначение физических величин

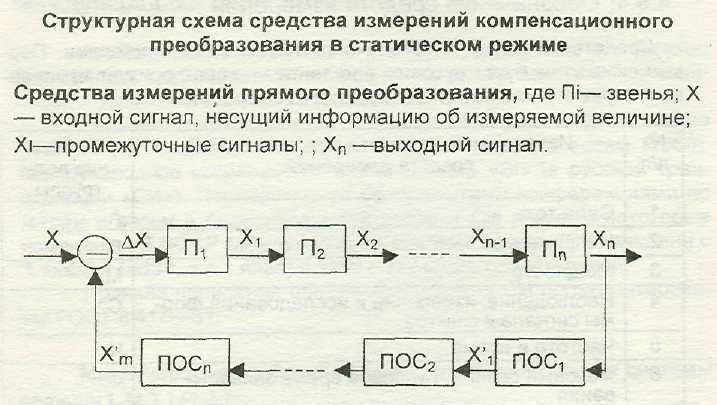

- •Структурная схема средства измерений прямого преобразования в статическом режиме

- •Математическая модель случайной погрешности

- •Примеры

Структурная схема средства измерений прямого преобразования в статическом режиме

Средства измерений прямого преобразования состоят из последовательно, соединенных измерительных преобразователей Пi. Входной сигнал X несет информацию об измеряемой величине. Xi - промежуточные сигналы. Выходной сигнал Хn. может быть получен в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем и (или) удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения.

![]()

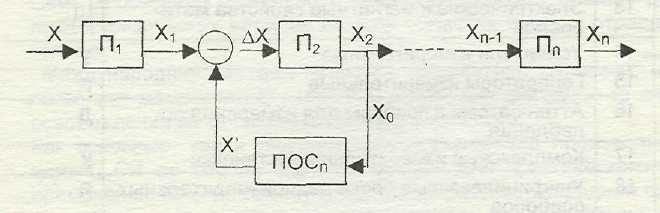

Комбинированная

Средства измерений чаще всего имеют комбинированную структуру и содержат несколько внутренних цепей обратной связи, а также преобразователи, не охваченные обратной связью.

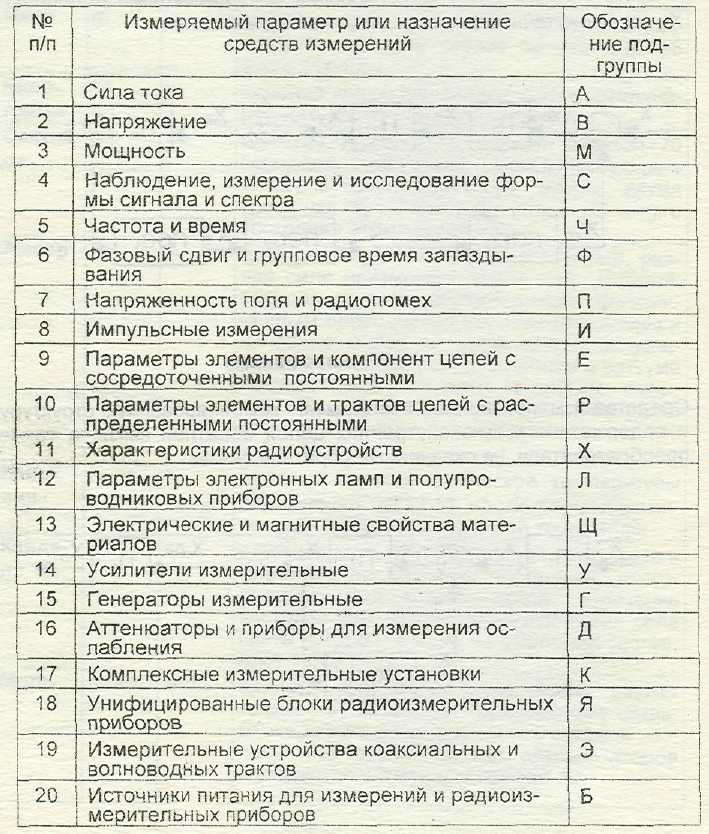

4.9.4. Обозначение средств измерения

Средства измерений обозначают несколькими символам. Первый символ - буква русского алфавита — характеризует измеряемый параметр или назначение средств измерений.

Второй символ обозначения прибора — цифра — конкретизирует назначение прибора. В каждой подгруппе приборы разделяют на несколько видов в зависимости от выполняемой функции. Например, в подгруппе В различают; В1 — установки или приборы для поверки вольтметров, В2 — вольтметры постоянного тока, ВЗ — вольтметры переменного тока, В4 — импульсные вольтметры. Третий символ указывает номер модели. В комбинированных приборах после буквы, обозначающей основной измеряемый параметр, добавляют букву К. Если прибор подвергался модификации, то после номера модели добавляют букву А, а если модификаций было две, то добавляют букву Б.

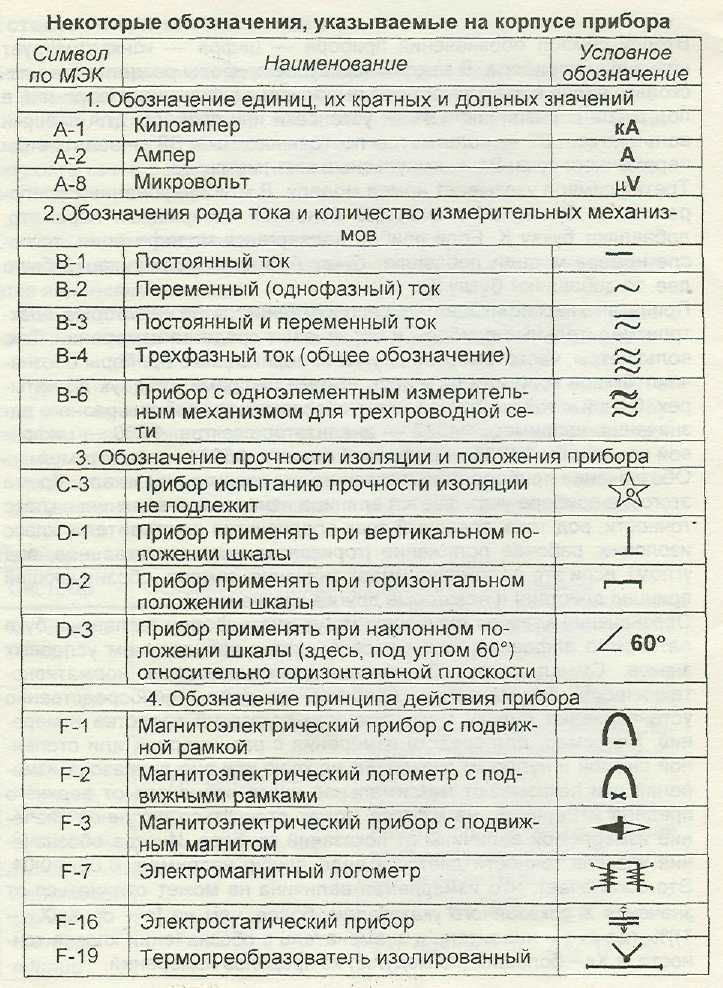

Принятая классификация не распространяется на некоторые электроизмерительные приборы и образцовые средства измерений. Так, вольтметры, частотомеры и другие измерительные приборы обозначают буквой Р, Ф или Щ и несколькими цифрами, от двух до четырех. Одной и той же буквой могут обозначаться приборы разного назначения, например, Ф4327 — анализатор спектра, Ф200 — цифровой вольтметр, Ф4206 — цифровой омметр, Ф5034 — частотомер. Обозначение прибора указывается на его корпусе или шкале. Кроме этого, на приборе указывается единица измеряемой величины; класс точности; род тока; товарный знак предприятия изготовителя; класс изоляции; рабочее положение (горизонтальное, вертикальное, под углом), если это положение имеет значение; символ, обозначающий принцип действия и некоторые другие обозначения. Обозначения классов точности могут иметь форму заглавных букв латинского алфавита или римских цифр с добавлением условных знаков. Смысл таких обозначений раскрывается в нормативно-технической документации. Арабские же цифры непосредственно устанавливают оценку снизу точности показаний средства измерений. Например, для средств измерения с равномерной или степенной шкалой и нулевым значением на краю или вне диапазона измерений они показывают максимальное число процентов от верхнего предела измерений, на которое может отличаться истинное значение измеряемой величины от показаний прибора. Иногда обозначение классов точности дается в виде дроби, например, 0,02 / 0,01. Это обозначает, что измеряемая величина не может отличаться от значения X показанного указателем, более, чем на [с + d(IХк/ХI -1)]%, где с,-d - числитель и знаменатель в обозначении класса точности, а Хк -больший (по модулю) из пределов измерений.

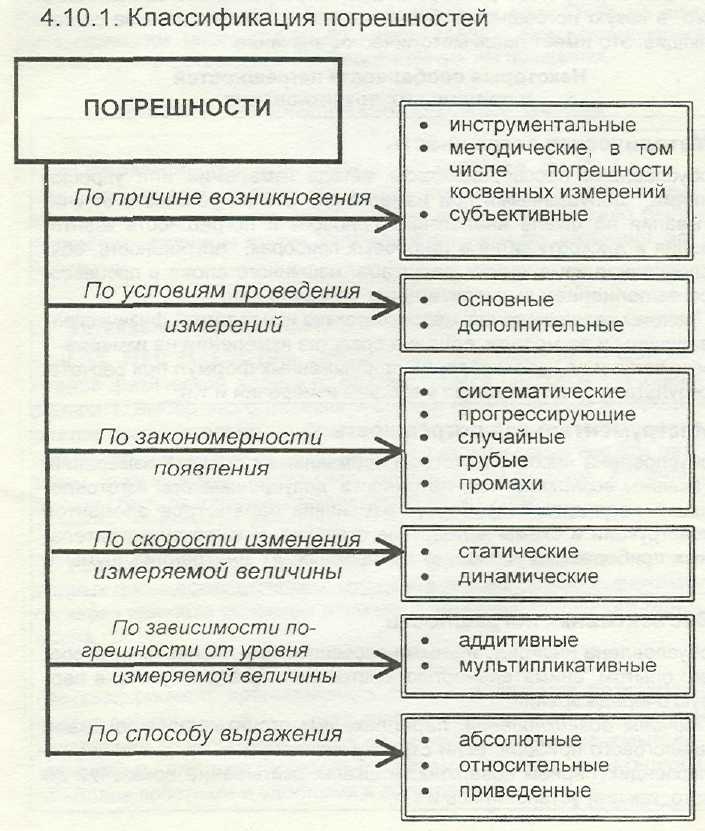

4.10. Основные вопросы теории погрешностей

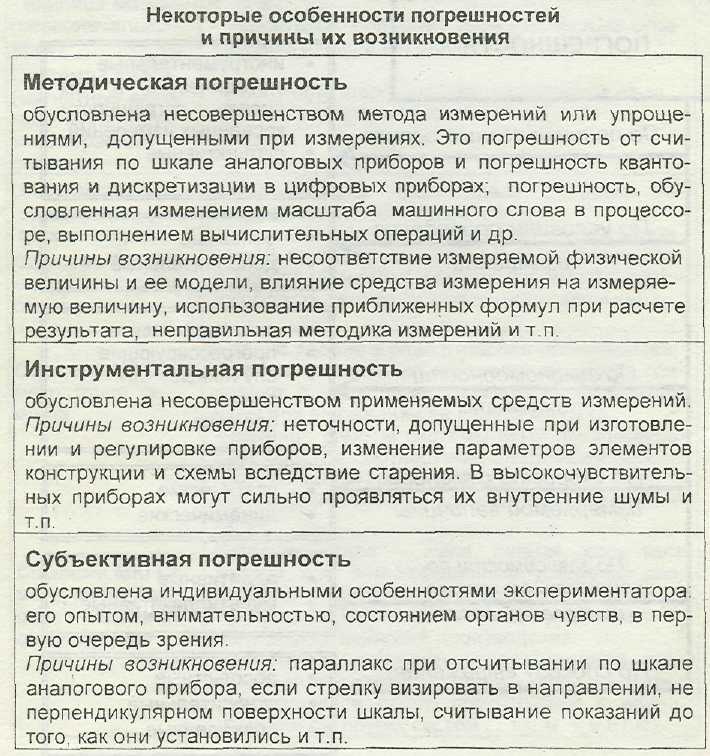

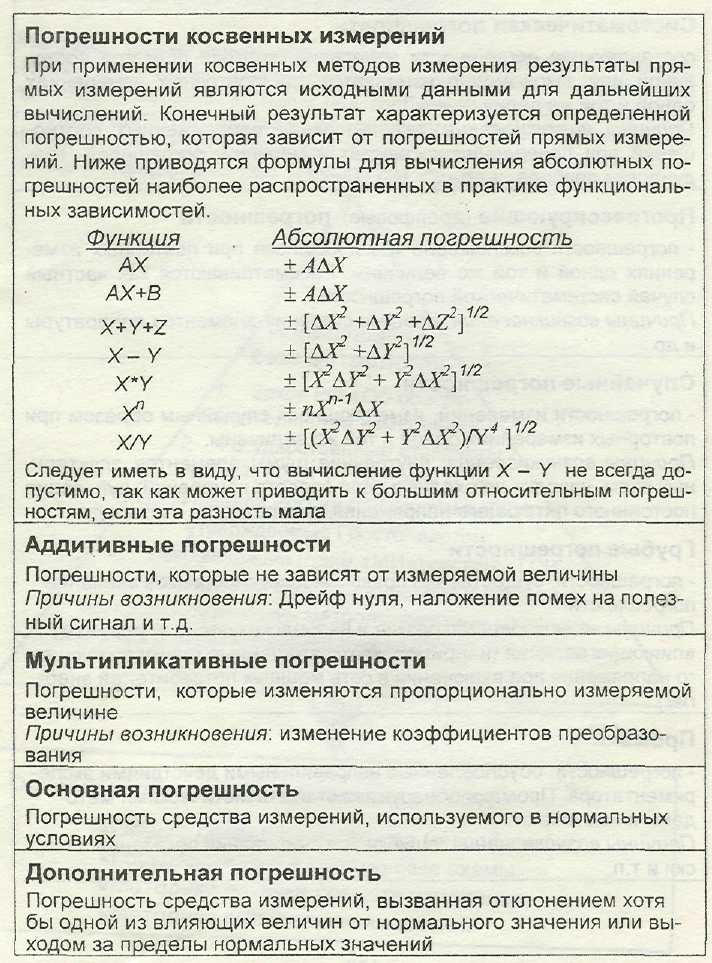

Погрешность - одна из основных метрологических характеристик средств измерений. Она состоит из отдельных составляющих, обусловленных различными причинами.

К лассификация

погрешностей

неоднозначна.

Например,

методические

погрешности,

обусловленные

взаимодействием

средств

измерения

и

объекта

измерений,

имеют

и

свойства

инструментальной

погрешности,

так

как

зависят

и

от

несовершенства

прибора.

Но

поскольку

при

расчете

общей

погрешности

учитывают

все

ее

составляющие,

и

результат

расчета

общей

погрешности

не

изменится

от

того,

в

какую

погрешность

будут

включены

перечисленные

составляющие,

это

имеет

лишь

методическое

значение.

лассификация

погрешностей

неоднозначна.

Например,

методические

погрешности,

обусловленные

взаимодействием

средств

измерения

и

объекта

измерений,

имеют

и

свойства

инструментальной

погрешности,

так

как

зависят

и

от

несовершенства

прибора.

Но

поскольку

при

расчете

общей

погрешности

учитывают

все

ее

составляющие,

и

результат

расчета

общей

погрешности

не

изменится

от

того,

в

какую

погрешность

будут

включены

перечисленные

составляющие,

это

имеет

лишь

методическое

значение.

4.10.2. Математическое описание погрешностей

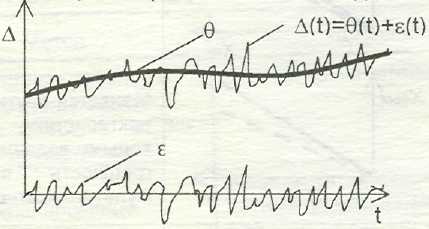

Погрешность измерений описывают нестационарным случайным процессом, статистические характеристики которого меняются во времени. Типичная реализация такого процесса — зависимость погрешности конкретного средства измерений от времени. Эту зависимость ∆(t) в большинстве случаев можно представить в виде суммы быстро изменяющейся флуктуационной составляющей ε (t) и медленно меняющегося среднего значения Θ (t).

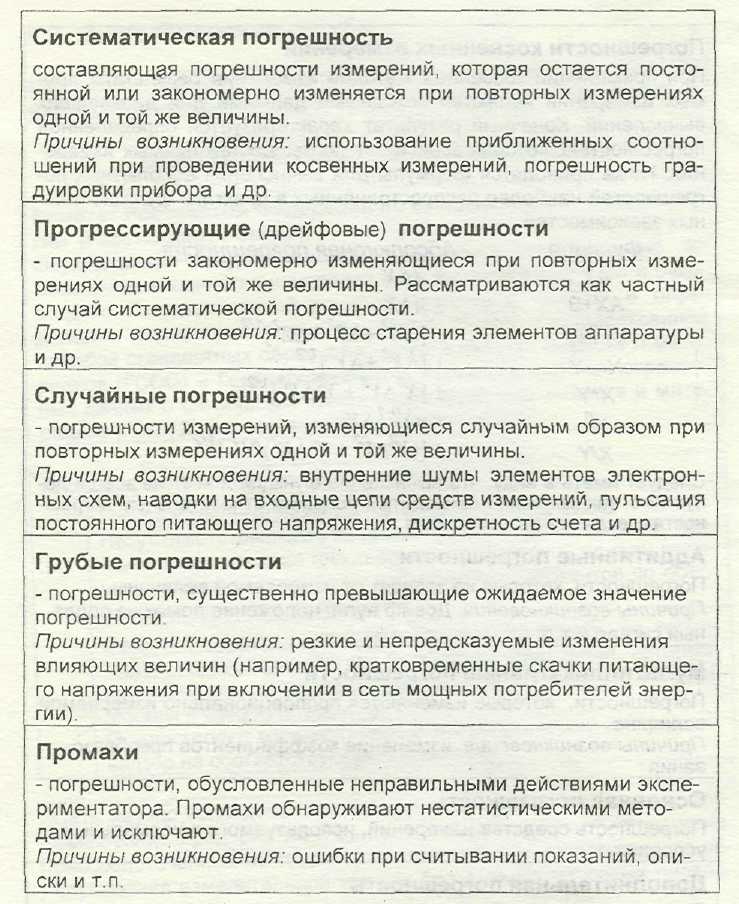

Математическое описание систематической погрешности.

Систематическая погрешность постоянна или медленно меняется за время проведения измерений с многократными наблюдениями. Некоторые составляющие ее для конкретных средств измерений поддаются приближенному описанию с помощью детерминированных функций времени. На параметры электронных измерительных приборов влияют влажность воздуха и температура окружающей среды, атмосферное давление, напряжение питающей сети, возможная вибрация, возникающая при эксплуатации средств измерений на подвижных объектах. Изменение во времени влияющих величин вызывает изменение систематических погрешностей, от них зависящих.

Среднее значение Θ (t) в общем случае описывают нестационарным случайным процессом. Оно обычно изменяется мало по сравнению с флуктуационной составляющей, поэтому можно считать Θ (t) = Θ1 и рассматривать значение Θ1 как постоянную за время измерений систематическую погрешность. При проведении измерений, разделенных большими интервалами времени, проявляется изменчивость погрешности Θ (t).

Систематическая погрешность складывается из нескольких составляющих. Анализ причин, вызывающих возникновение отдельных составляющих, позволит установить приближенные математические модели, пригодные для оценки систематической погрешности.

Например:

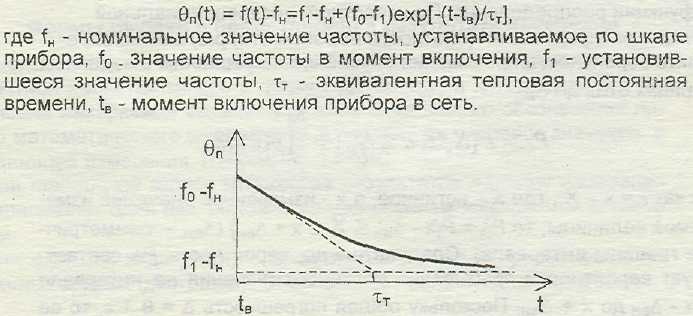

1. После включения средства измерений в сеть на его элементах начинает рассеиваться практически вся потребляемая мощность, что вызывает значительные изменения температуры всего устройства. Общий характер нарастания некоторой средней температуры устройства приближенно может быть описан экспоненциальной зависимостью. Подобным же образом меняется и систематическая составляющая погрешности Θn (t), обусловленная прогревом средства измерений после его включения в сеть

Экспериментальная зависимость Θ (t) может описываться и более сложным образом, например суммой нескольких экспонент и линейной функции.

2. При изменении внешней температуры быстрые изменения фильтруются и не влияют на среднюю температуру прибора, а влияние медленных колебаний температуры на систематическую погрешность можно учесть с помощью приближенного соотношения ΘТ ≈ Кт(Т°-Т°п) , где Кт - постоянный коэффициент; Т°- значение температуры в данный момент; Тон - номинальное значение температуры, при которой температурная погрешность Θт отсутствует.

3. Прогрессирующая во времени систематическая погрешность Oпр(t) обусловленная постепенным изменением параметров элементов схемы вследствие старения приближенно описывается линейной зависимостью Θnp(t) = Kc(t - tn), где Кс - постоянный коэффициент; t - время; tn - время проведения последней поверки средства измерений, при которой систематическая погрешность была исключена.