- •1 . Стандартизация

- •1 . Отбор объектов стандартизации

- •2. Моделирование объекта стандартизации

- •4.Стандартизация модели

- •Принципы технического регулирования

- •Правила разработки технических регламентов

- •Порядок разработки и принятия технического регламента

- •1.3.1. Принципы стандартизации

- •Виды эффективности:

- •2. Сертификация

- •2.8. Концепция и перспективы развития сертификации. Концепция совершенствования сертификации в рф

- •Перспективы развития:

- •Обозначение физических величин

- •Структурная схема средства измерений прямого преобразования в статическом режиме

- •Математическая модель случайной погрешности

- •Примеры

Математическая модель случайной погрешности

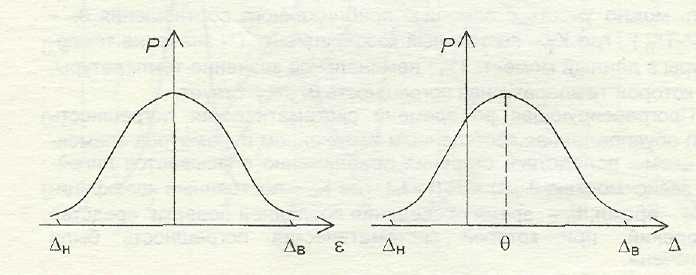

Быстрые флуктуации ε (t) определяют случайную погрешность, которую приближенно описывают эргодическим случайным процессом с нулевым математическим ожиданием. При проведении измерений с многократными наблюдениями эта составляющая проявляется в виде случайной величины, принимающей значения εi= ε (t i), взятые в моменты t i (i = 1,2,...,п) проведения наблюдений. Наиболее полной характеристикой случайной погрешности являются функции распределения. По известной дифференциальной функции распределения (плотности вероятности) ρ(ε) можно определить вероятность пребывания случайной погрешности в заданных

границах от ∆н до ∆в:

![]()

Так как ε = х - X , где X - истинное, ах- измеренное значение измеряемой величины, то Р∆ = Р{х - ∆вн < X < х + ∆вн} (∆вн — симметричные границы интервала). Следовательно, вероятность Р∆ соответствует вероятности пребывания истинного значения на интервале от х - ∆вн до х + ∆вн. Поскольку общая погрешность ∆ = Θ + ε, то ее плотность вероятности можно определить, сместив график ρ(ε) на Θ. В данном случае нижнюю ∆н и верхнюю ∆в границы интервала, в котором с вероятностью Р∆ лежит погрешность, выбирают симметрично относительно математического ожидания, поэтому I∆НI≠ ∆е

4.10.4. Примеры законов распределения погрешностей

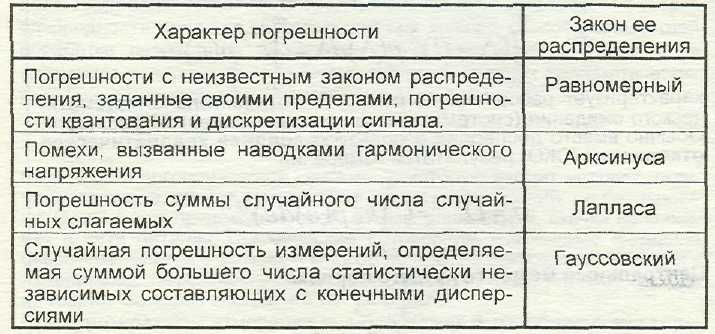

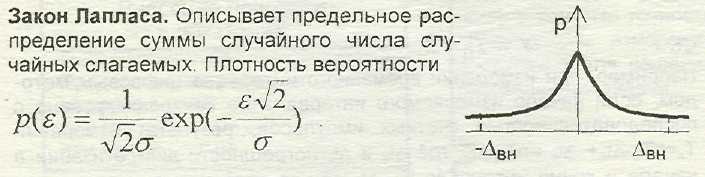

Для анализа результата измерений необходимо знать законы распределения отдельных составляющих погрешности, по которым можно определить закон распределения общей погрешности и решить вопрос о вычислении границ погрешностей. В некоторых случаях удается оценить законы распределения составляющих погрешности до проведения опыта на основе анализа причин их возникновения.

Равномерный закон. Этому закону подчинены погрешности, возникающие при квантовании и дискретизации сигнала. Например, при измерении постоянного напряжения Ux путем его сравнения с образцовым напряжением, изменяющимся по ступенчатому закону с постоянным шагом Uст, результат измерений определяется числом n ступенек, зафиксированным с помощью электронного счетчика, и погрешностью квантования ∆Uкв: Ux = nUст - ∆UKB. Поскольку значение измеряемого напряжения неизвестно и нельзя указать область его предпочтительных значений, погрешность квантования считают распределенной по равномерному закону от 0 до Uст. Систематическая погрешность

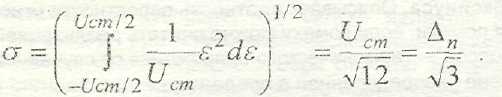

График плотности вероятности случайной погрешности ε = ∆Uкв – Θ получается смещением графика ρ(UKB ) на Uct/2. Предельная погрешность ∆п = Uct /2. СКО случайной погрешности

Для погрешностей, о которых ничего не известно, кроме их пределов, равномерный закон является удобной математической моделью, как дающий наибольшую погрешность измерений. Например, при анализе неисключенной систематической погрешности удается оценить лишь ее предельные значения ±Θн. Закон распределения неисключенной систематической погрешности моделируют равномерным законом с СКО σ = Θ/√12. Согласно ГОСТ 8.009—84 равномерно распределенной считают погрешность из-за вариации показаний в пределах +Н/2 с СКО σ =H√ 12 , где Н =IСб —СмI.

Например, при измерении временного интервала цифровым методом, если начало измеряемого интервала не синхронизировано с последовательностью счетных импульсов, результат измерений Tx=nT0-∆tH+∆tk =nT0-∆tд, где ∆tн и ∆tK погрешности дискретизации в начале и конце интервала Тх, ∆tд общая погрешность дискретизации. Погрешности ∆tн и ∆tK подчинены равномерному закону с предельными значениями 0 и Т0. Если интервал Тх не измерен, то случайные погрешности независимы, а закон распределения общей погрешности дискретизации ∆tд треугольный с предельными значениями ±Т0 .

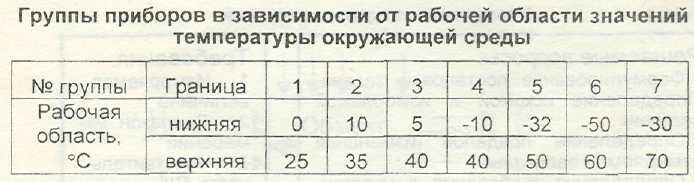

Характеристики окружающей среды, в которой проводятся измерения, называют условиями измерений. Это климатические условия (температура, относительная влажность воздуха, атмосферное давление), электрические и магнитные поля, механические и акустические факторы (вибрации, ударные нагрузки, сотрясения), ионизирующие излучения, газовый состав атмосферы и т.п. Так как они оказывают влияние на результат измерений, то для средств измерения в нормативно-технической документации всегда указываются условия, в которых нормированы их метрологические характеристики.

Метрологические характеристики средств измерений нормируют раздельно для нормальных и рабочих условий применения.

4.12. Организация измерительного эксперимента

Измерение выполняется оптимально, если результат и желаемая точность достигнуты самыми простыми средствами и в соответствии с простейшей стратегией.

Этап 1

Подготовка включает уточнение задачи измерений, планирование измерительного эксперимента, выбор требуемых методов и технических средств, в том числе и вспомогательное оборудование (источники питания, соединение с измеряемой средой, средства сопряжения, средства подвода охладителя, если требуется и т.д.); калибровку механических и юстировку оптических приборов, градуировку электронных средств.

Планирование измерительного эксперимента

Эксперимент - это метод познания, при помощи которого в контролируемых и (или) управляемых условиях исследуются явления действительности. Целью эксперимента может быть установление наличия/отсутствия предполагаемого теорией явления (качественный эксперимент); проверка гипотез и предсказаний теории (решающий эксперимент); проверка конкретных теоретических моделей путем мысленных процедур над идеальными объектами (мысленный эксперимент); исследование материальных моделей (модельный эксперимент) и др.

Измерительный эксперимент позволяет выявить количественную определенность какого-либо свойства объекта. При этом объект представляют в виде «черного ящика», т. е. системы, структура которой скрыта от наблюдателя, а суждение о ее функционировании создается только на основании анализа внешних воздействий (управляющих и возмущающих) и соответствующих им реакций системы (параметров состояния).

Управляющие (входные) параметры Xi (i=1, 2, ..., к) представляют собой независимые переменные, которые можно изменять с целью управления выходными параметрами объекта. Они могут быть измерены и называются также факторами. Каждый фактор имеет область определения, которая должна быть установлена до проведения эксперимента.

Возмущающие воздействия Vn (n=1,2, .... р) в общем случае не поддаются контролю и проявляют себя как случайные величины или функции времени. Наличие возмущающих воздействий приводит к тому, что зависимость выходных параметров объекта от входных становится неоднозначной.

К параметрам состояния (выходные параметры) Yj (j=1, 2,..., r) относится совокупность контролируемых или вычисляемых параметров, характеризующих состояние объекта. В простейшей ситуации экспериментатора интересует поведение одного выходного параметра, характеризующего объект. Чаще всего это критерий оптимальности (целевая функция), зависящий от входных параметров.

Планирование позволяет повысить эффективность экспериментальных исследований. Цель его - выбрать из множества возможных планов проведения эксперимента одного в некотором смысле наилучшего, согласно критерию сравнения или целевой функции. Критерием может быть точность, продолжительность, стоимость эксперимента и т.п.

При пассивном эксперименте (наблюдении) информацию получают в условиях нормального функционирования объекта исследования. Т.к. исследователь не имеет возможности воздействовать на изучаемый объект, то задача планирования эксперимента сводится к оптимальной организации пассивного сбора информации и включает в себя такие вопросы, как выбор интервалов времени между моментами измерения, задание числа выполняемых измерений, выбор метода обработки экспериментальных данных и т. п.

При активном эксперименте осуществляется искусственное воздействие на объект по заранее спланированной программе. Он позволяет быстро вскрывать закономерности, находить оптимальные режимы функционирования объекта, но его труднее осуществить: вмешательство в технологический процесс может привести к снижению производительности, выпуску бракованной продукции. В некоторых случаях (например, при астрономическом наблюдении) активный эксперимент невозможен.

Пример выбора способа решения поставленной задачи

Задача. Определить с помощью некоторого массоизмерительного устройства массу трех объектов (А, В и С).

Решение. Обозначим: уi- результат взвешивания; гпк - масса ука-занного объекта; σj2 - дисперсия указанного результата; 2σ2 [у] -дисперсия результата каждого единичного измерения.

Вывод: Так как в обоих случаях проведено одинаковое количество опытов, а второй способ исключает влияние смещения нуля массо-измерительной системы и дает в два раза меньшую дисперсию результатов измерения, то можно утверждать, что второй план эксперимента лучше первого.

Этап 2

На втором этапе осуществляется передача измеряемой величины к средству измерения, управление средством измерения и контроль его функций, отслеживание параметров внешних влияющих величин (температуры, влажности и др.) и поддержка их постоянства; восприятие измеренных значений.

При этом решаются следующие вопросы. Задан ли путь решения или требуется его выбор? Запрашивается только определенное средство измерения или требуется его выбор? Имеется ли выбранное средство измерения в наличии или нужно его приобрести? Подготовлено ли оно к работе? Достаточно ли одного измерения или его надо повторить?

Этап 3

Оценивание результата измерений: все виды вычислений, в том числе внесение корректив в измеренные значения, определение результата косвенных измерений, определение среднего значения, определение погрешности измерений.

При этом выясняется, достаточно ли полученной информации или требуются дополнительные исследования?

4.12.2. Стратегии измерений

Каждая измерительная процедура нуждается в разработке соответствующей стратегии. Такой организационный подход создает благоприятные предпосылки для решения измерительных задач, в том числе с точки зрения удовлетворения технических и экономических условий.

Вспомогательным средством планирования (поиска оптимального решения) являются блок-схемы (диаграммы) планирования.

Не всегда возможно измерить желаемую физическую величину непосредственно, например, в том случае, когда интересующая нас величина флуктуирует быстрее, нежели может отслеживать измерительная система (частотный спектр измеряемого сигнала в этом случае шире полосы пропускания измерительной системы). А если полоса пропускания измерительной системы значительно превосходит ширину спектра сигнала, то измерительная система используется не оптимально.

4.13. Процесс измерения

4.13.1. Однократное измерение

Подавляющее большинство измерений являются однократными. В обычных условиях их точность вполне приемлема, а простота, высокая производительность (количество измерений в единицу времени) и низкая стоимость (по оценке трудозатрат) ставят их вне конкуренции. В результате из множества возможных значений отсчета получается и используется только одно, а представление о законе распределения вероятности отсчета и его среднеквадратическом отклонении формируется исключительно на основе априорной информации.

4.13.2. Многократное измерение

Многократное измерение одной и той же величины постоянного размера производится при повышенных требованиях к точности измерений. Это сложные, трудоемкие и дорогостоящие измерения, целесообразность которых должна быть всегда обоснована. Они характерны для профессиональной метрологической деятельности и выполняются в основном сотрудниками государственных и ведомственных метрологических служб, а также при тонких научных экспериментах.

Обработка результатов нескольких серий измерений

Иногда многократное измерение одной и той же величины постоянного размера производится в несколько этапов, разными людьми, в различных условиях, в разных местах и в разное время. Результат такого измерения определяется несколькими сериями полученных значений, которые в силу различных обстоятельств могут отличаться по своим статическим характеристикам. Серии называются однородными, если состоят из значений, подчиняющихся одному и тому же закону распределения вероятности и неоднородными в противном случае. Проверка однородности является обязательной при выборе способа совместной обработки результатов нескольких серий измерений и строится на сравнении эмпирически полученных значений средних арифметических результатов измерений и их дисперсий в каждой серии.

Исключение ошибок

Надежность эргономической системы, в которую входит человек, окружающая среда, объект измерений и средства измерений, не безгранична. В ней могут происходить сбои: отказы аппаратуры, скачки напряжения в сети питания, сейсмические сотрясения, отвлечение внимания оператора, описки в записях и многое другое, не имеющее отношения к измерениям. Вероятность появления ошибки в такой системе, исходя из теории больших систем, не так уж и мала.

При однократном измерении ошибка может быть обнаружена только путем логического анализа или сопоставления результата с априорным представлением о нем.

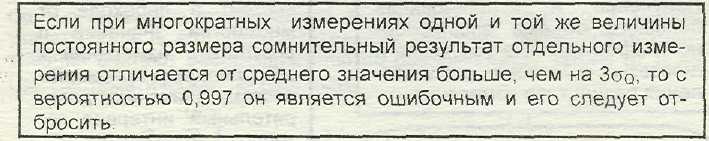

При многократном измерении одной и той же величины постоянного размера ошибки проявляются в том, что результаты отдельных измерений заметно отличаются от остальных. Если это отличие настолько велико, что ошибка очевидна (грубые промахи), то выясняют и устраняют причину ее появления или отбрасывают этот результат, как заведомо неверный. Незначительное отличие может быть следствием, как ошибки, так и рассеяния результата. К этому случаю применимо правило:

σ определяет границы некоторого интервала, называемого доверительным, в пределах которого располагается измеряемое значение.

4.14. Результат измерений

Результат измерения по шкале порядка представляет собой решение опытным путем неравенства Qi>, = или <Qj с указанием его вероятности.

Результат измерения по градуированным шкалам - числовое значение с внесенной в него поправкой и в определенных единицах измерения с указанием его вероятности.

Формы выдачи и представления результата измерений

Аналитическая. При отображении единственного результата корректной является запись в форме уравнения, в котором слева записана измеряемая величина (в виде символьного обозначения либо математического выражения), а справа - ее числовое значение с единицей измерения. Например: t=1O°C.

При табличной записи множества результатов единицу измерения записывают один раз, рядом с наименованием измеряемой величины.

Для функций вида y=f(x) - графически в виде непрерывных и точечных кривых (диаграмм). Обеспечивает большую наглядность.

Математические действия над результатами измерений

При математических действиях над результатами измерений нужно учитывать, что они (результаты измерения) являются случайными значениями измеренных величин.

Допустим, что при проведении n измерений, результат Q был получен с вероятностью Р (График 1);

![]()

Тогда при умножении его на постоянное число и при возведении в квадрат (действия с одним результатом измерения) получим кривые распределения его вероятности 2 и 3 соответственно.

![]()

При сложении одинаковых результатов и их перемножении (действия с двумя результатами измерения) результат получится несколько иным (кривые 4 и 5):

Таким образом, простейшие математические действия над результатами измерения приводят к трансформации его закона распределения.

Факторы, влияющие на результат измерений.

Многообразие факторов, влияющих на результат измерения, можно поделить на внешние и внутренние, случайные и неслучайные и т.д. Их действие проявляется в рассеянии результата измерения (при повторении измерительной процедуры или одновременном выполнении ее несколькими средствами измерений и (или) разными методами) и смещении центра рассеяния относительно значения измеряемого размера.

Исключение, компенсация и учет влияющих факторов осуществляются на этапах подготовки и выполнения измерений, обработки экспериментальных данных и представления результатов измерений.