- •Министерство образования и науки республики казахстан ао «казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева»

- •Специальные измерения и техническая диагностика устроиств систем передачи информации

- •1.Основы метрологии

- •1.1Общие сведения

- •1.2 Эталоны единиц электрических величин

- •1.3 Передача размеров единиц электрических величин

- •2. Классификация измерений и средств измерений

- •3. Измерения в устройствах проводной связи

- •3.1 Основные понятия и определения

- •4. Измерение затуханий и усилений

- •4.1 Условия измерений рабочего затухания и рабочего усиления.

- •5. Измерение фазовых параметров Основные определения

- •6. Измерение нелинейных искажений

- •6.2 Измерение нелинейных искажений шумовыми сигналами

- •7. Измерения в каналах и трактах систем передачи

- •7.1 Измерение помех и защищенности от помех. Помехи и шумы.

- •7.3 Измерения в волоконно-оптических линиях связи

- •8. Измерение цепей связи постоянным током. Импульсный метод измерений. Измерение сопротивления заземлений

- •9. Радиопомехи

- •9.1 Определение коэффициента шума приемника

- •10.Параметры передатчиков

- •11. Параметры приемников

- •12.Методы измерения радиолинии

- •12.1 Измерения в устройствах поездной и станционной радиосвязи при эксплуатации

- •13.Понятие о микро-эвм или простом микропроцессорном

- •Функционирование микро-эвм. Режимы работы эвм: однопрограммные и многопрограммные; прерывания.

- •13.1 Однопрограммные и многопрограммные режимы

- •13.2 Особенности организации системы прерываний программ в пк

- •14. Информация и ее свойства. Системы счисления.

- •15. Дистанционная передача данных. Портативные пк. Основы локальных сетей. Обмен данными через модем.

- •Топология сети

- •Одноранговая сеть

- •Сеть типа клиент-сервер

- •Топология "звезда"

- •Кольцевая топология

- •Шинная топология

- •Компоненты локальной сети Файловый сервер

- •Рабочая станция

- •Сетевые карты

- •Принцип работы

8. Измерение цепей связи постоянным током. Импульсный метод измерений. Измерение сопротивления заземлений

Измерение постоянным током. Параметры цепей воздушных (ВЛС) и кабельных (КЛС) линий связи измеряют постоянным током для определения их электрического состояния и места повреждения. Для контроля состояния цепей нормируют и измеряют: сопротивление проводов и разность их сопротивлений (омическая асимметрия); сопротивление изоляции между проводами и проводов относительно земли (металлической оболочки кабеля). Кроме того, для цепей КЛС нормируют и измеряют рабочую емкость и электрическую прочность изоляции. Результаты измерения параметров исправных цепей используют и для определения места повреждения.Оперативный контроль сопротивления проводов и сопротивления изоляции осуществляют омметрами, килоомметрами и мегаомметрами, находящимися на вводно-коммутационных стойках. Измерения параметров цепей постоянным током и определение места повреждения выполняют универсальными приборами типов ПКП-3, ПКП-4, ПКП-5 (переносные кабельные приборы), Р41260 и др. Соответствующие приборы применяют и для испытания электрической прочности изоляции цепей и определения места ее понижения.

В соответствии с целями и условиями измерений в универсальных измерительных приборах с помощью устройств коммутации создаются различные типовые мостовые и немостовые схемы измерений.

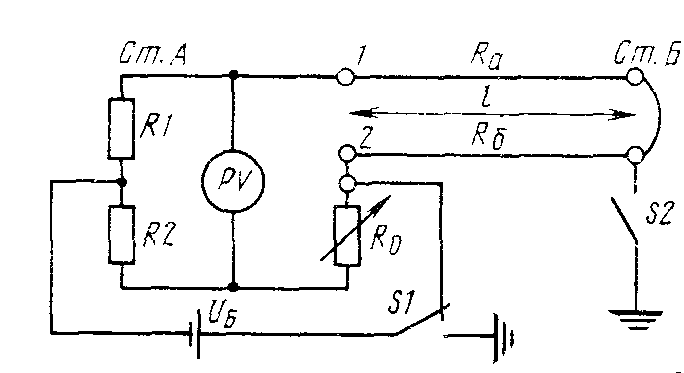

Сопротивления проводов (шлейфа) и их омической асимметрии измеряют мостом с постоянным отношением плеч (рис. 4.50). При нахождении переключателя S1 в верхнем положении, a S2 в разомкнутом измеряют сопротивление шлейфа Яш. При равновесии моста Ro1R1 = R2Rш и, следовательно, Rш = R0lR1 / R2 = RolN,.

Сопротивление каждого провода и омическую асимметрию измеряют при нахождении переключателя S1 в нижнем положении, a S2 в замкнутом

Для достижения равновесия моста провод с большим сопротивлением подключают к зажиму 1. При равновесии моста R1(R02 + R6) = R2Ra или N2(Ro2 + R6) = Ra, где N2 = R1 / R2. Из предыдущего измерения Rш = Ra + Rб = N1Ro1. Следовательно,

Ra = N2(N1 R1l + Ro2) I (N2 + 1); R6 = (N1,Rо1 - N2Rо2) / (N2 + 1); R = Rs - R6 = [(.N2, - 1)N1,Rо1 + 2N2Rо2] / (N2 + 1).

Если магазин сопротивлений моста R0 имеет декаду X 0,1 Ом, то измерения можно проводить при Nl = N2= 1. В этом случае

Rш = R01;Rаl = (Ro1+Ro2)/2;

Rб = (Rо1 – R02) / 2; R = Rо2.

Сопротивление

изоляции цепей ВЛС измеряют

между проводами и между каждым проводом

и землей. В KJIC

измеряют сопротивление изоляции между

каждой жилой и остальными жилами,

соединенными с заземленной металлической

оболочкой. Нормируемые сопротивления

изоляции провод — земля для цепей ВЛС

не менее 2 МОм/км при любой погоде, а для

цепей различных КЛС от 25 до 10 000 МОм/км

при температуре окружающей среды плюс

20 °С. Сопротивление изоляции Rиз<

1 МОм измеряют

мостами (SI

замкнут) при

повышенном напряжении питания Un,

которое

указывают для каждого типа прибора.

Сопротивление изоляции Rиз

1МОм

измеряют по схемам последовательных

омметров (мегаомметров) при напряжении

питания Un

=(l00

-т-500) В (рис. 4.51). Для измерения тока,

обратно пропорционального Rm,

применяют

чувствительные гальванометры или

микроамперметры с усилителем постоянного

тока. При стабилизированном напряжении

питания Un

= = 100

500 В (рис. 4.51, а)

и максимальной

чувствительности гальванометра

2-10~8

А максимальное измеряемое сопротивление

изоляции Rиз

=(100 — 500)/2-

10-8

= 5

25

ГОм. Пределы измерений от 106

до 10" Ом изменяют коммутацией шунтов

гальванометра Rmr.

При

нестабилизированном напряжении питания

Un

используют

схему сравнения (рис. 4.51, б).

Если

переключатель S

находится

в нижнем положении, то измеряют ток

![]() пропорциональный

напряжению питания

= UП

/ R0,

а если S

находится

в верхнем положении — то ток I2

= Un

/ Rm.

Измеряемое

сопротивление изоляции Rиз

= R0I1/

I2.

Сопротивление изоляции (или ток 12)

отсчитывают

по истечении времени, необходимого для

заряда емкости цепи. После измерения

специальной кнопкой эту емкость

разряжают.

пропорциональный

напряжению питания

= UП

/ R0,

а если S

находится

в верхнем положении — то ток I2

= Un

/ Rm.

Измеряемое

сопротивление изоляции Rиз

= R0I1/

I2.

Сопротивление изоляции (или ток 12)

отсчитывают

по истечении времени, необходимого для

заряда емкости цепи. После измерения

специальной кнопкой эту емкость

разряжают.

Для измерения сопротивления изоляции до 100 ГОм применяют мегаомметры на основе дифференциальных усилителей постоянного тока с электрометрическими лампами или полевыми транзисторами.

Рабочая емкость цепей КЛС Ср зависит от емкости между проводами Са6 и частичными емкостями проводов относительно земли (металлической оболочки) Спз,Сбз, т. е. Ср = Саб + СюСЪз / (Саз + C). Для различных кабелей емкость Ср может быть от 20 до 50 нФ/км. Ее можно

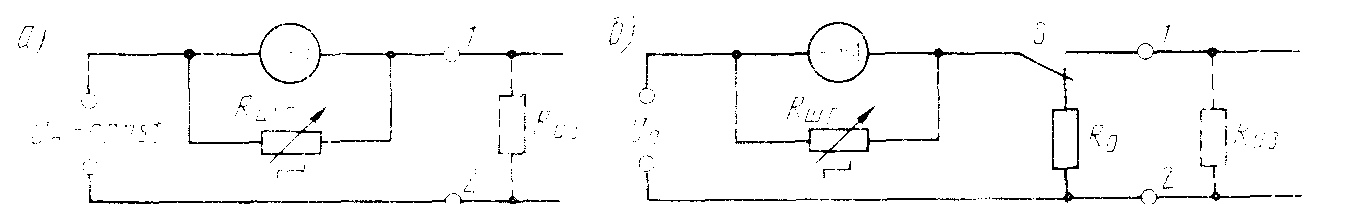

Рисунок 4.51. Схемы измерения сопротивления изоляции цепей при стабилизированном iu) и нестабилизированном [о] напряжениях питания измерять мостами переменного тока. Однако в универсальных приборах (ПКП и др.) большей частью применяют метод непосредственного измерения по среднему току разряда емкости С (рис. 4.52). В схеме (рис. 4.52, а) измеряемую емкость Сх переключают на заряд и разряд контактами поляризованного реле К. В схеме (рис. 4.52, б) Сх заряжается при разомкнутом состоянии переключателя S через диод VDI, а разряд при замкнутом состоянии переключателя S через диод VD2 и микроамперметр.

Переключателем .S' или реле К управляет мультивибратор G со стабильной частотой Сопротивление зарядных резисторов R, и частоту , выбирают с таким расчетом, чтобы измеряемая емкость успевала полностью заряжаться до напряжения Un и разряжаться до нуля. Средний ток разряда, измеряемый микроамперметром, Iср=IсрCx,UПfT При стабильных напряжении U и частоте / емкость С =/ / 6'/> и шкала прибора градуируется в единицах емкости. Пределы измерения таким методом от 1 нФ до 3 5 мкФ. Пределы измерения емкости Сх переключают изменением пределов измерения среднего тока. Для сопоставления с нормами измеренные значения /?м1, Rn, и С после соответствующей обработки приводят к I км цепи при температуре окружающей среды плюс 20 °С.

Для цепей ВЛС необходимо учитывать соизмеримость Rm и Rm. Для этого по измеренным сопротивлениям Rvia и R„,n между проводами определяют отношение х = ЛшAI/R„.iA,. Если х< 0,025, то действительные значения принимают оавными измеренным R =R и RKIJ = йии. При х~^ 0,025 из таблиц [17] или по формуле определяют поправочный коэффициент к:

= 11п[(1 4 \*)/(1 - V*)l}/2\'.v.

Действительные сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции между проводами, а также между каждым проводом и землей соответственно Яш д = Rm Jc,RK3 д = Лиз „ / к.

Действительное сопротивление /?шд приводится к t = 20 °С:

ЛШ20 = Дшд/11-а(*сро-20°)1,

где а — температурный коэффициент сопротивления материала проводов: для меди 0,0039, для алюминия 0,004, для стали 0,0046, для биметалла 0,0041; t °— средняя температура почвы на глубине прокладки кабеля или температура воздуха для ВЛС; tcp = (tA -\- tb) / 2, здесь tA и tB — соответствующая температура на ст. Л и ст. Б.

По приведенному сопротивлению Ral20 и длине цепи рассчитывают километрическое сопротивление шлейфа: гш = RU1 2„ / I. Сопротивление изоляции жил кабеля с бумажно-кордельной изоляцией приводится к t = =20 °С по формуле Лиз20 = ^ИЗи / П — 0'06(^°р — 20)]. Температурный коэффициент сопротивления воздушно-бумажной изоляции зависит от частоты. Поэтому сопротивление Яизи такого кабеля к t = 20 °С приводят с помощью таблиц [17].

Температурная зависимость сопротивления изоляции ВЛС и жил КЛС с полистирольной и полиэтиленовой изоляцией мала, и ее не учитывают. Километрическое сопротивление изоляции для КЛС '"из = Я„з2(/ или гиз = RW3J; для ВЛС — гяз = RK3al.

Километрическая рабочая емкость ср = Ср /1. По измеренным сопротивлениям проводов /?а и R6 определяют омическую асимметрию: А/? = Ra — R6 . Для ВЛС АЛ нормируется на усилительный участок: 2 Ом для цветных и 5 Ом для стальных цепей. Для симметричных цепей магистральных кабелей AR ^ 0,23д/7 / сР, где / — длина цепи, ad — диаметр проводов. Для низкочастотных кабелей местной связи АЛ<0,01ЛШ.

Если измеряемая цепь имеет вставки из проводов другого диаметра или металла, то при определении километрического сопротивления шлейфа и допустимой омической асимметрии КЛС используется не фактическое значение /, а приведенное:

где/[ иг, — соответственно длина и километрическое сопротивление проводов основной цепи; /п и гп — то же для вставок.

Рассмотренные выше методы и схемы измерений параметров цепей постоянным током реализуется в процессе эксплуатации для профилактики, после устранения повреждений или ремонта, при строительстве линий связи. Значительную часть измерений параметров цепей постоянным током, а отчасти и переменными токами составляют аварийные измерения, проводимые для определения места повреждения цепи. Основным требованием к таким измерениям является высокая точность определения места повреждения, особенно на КЛС. В зависимости от характера повреждений существует несколько десятков методов определения места повреждения. Описание этих методов и рекомендации по их применению в различных условиях даны в [16, 17].

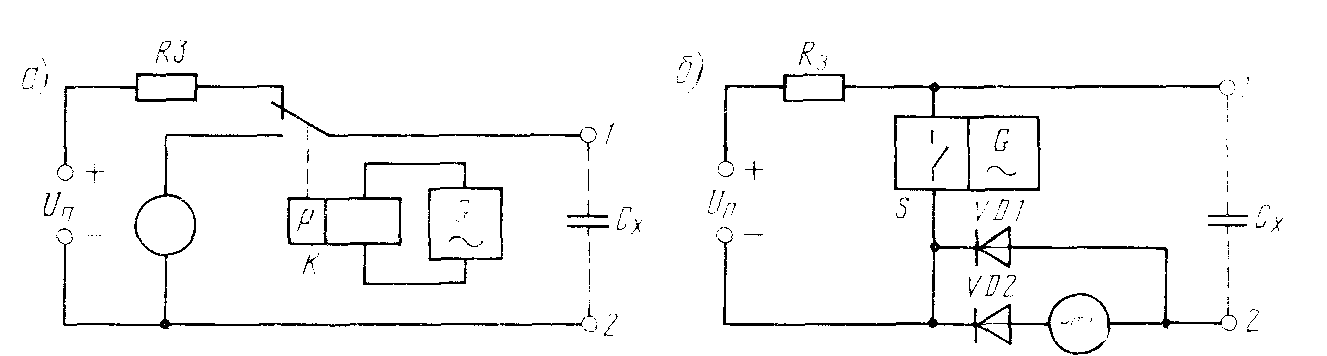

Импульсный метод измерения. Импульсный метод основан на явлении частичного или полного отражения электромагнитных волн от места неоднородности волнового сопротивления цепи. Для реализации метода в цепь периодически передаются короткие зондирующие импульсы или единичные перепады напряжения, а на экране ЭЛТ формируется изображение зондирующего (ЗИ) и отраженных (ОИ) импульсов, разделенных промежутками времени tx (рис. 4.53). При этом могут фиксироваться ОИ от нескольких мест неоднородности. Изображение ОИ на экране ЭЛТ для части или всей цепи называют рефлектограм-мой, или импульсной диаграммой цепи. Зондирующие импульсы являются многочастотным сигналом. Для отдельных частотных составляющих коэффициент отражения определяется соотношением входного сопротивления цепи в месте неоднородности ZBX п по направлению передачи ЗИ и входного сопротивления ZBX0 в обратном направлении: К = (^вх „ — 2„х о) / (^вх „ + К* о)- Можно считать, что углы сопротивлений в месте неоднородности равны и коэффициент отражения определяется разностью модулей этих сопротивлений. Тогда амплитуда отраженного импульса на входе цепи будет

![]()

где а — километрическое затухание цепи; / — расстояние до места отражения.

Из этого выражения следует, что при ZBxn^>Zao ОИ имеет ту же полярность, что и ЗИ (точка 3 — отражение от разомкнутого конца цепи). При ZBxn<ZBXO полярность ОИ противоположна полярности ЗИ (точка 2 — отражение от места существенного снижения сопротивления изоляции).

Вследствие частотной зависимости затухания цепи и коэффициента отражения, а также скорости распространения ОИ существенно растягивается. Это обусловливает снижение точности измерения расстояния до места неоднородности. Для обеспечения более крутого фронта ОИ необходимо уменьшать длительность ЗИ. Однако при этом расширяется его частотный спектр и, следовательно, увеличивается затухание для высокочастотных составляющих. Поэтому при измерениях длительность ЗИ подбирается по максимальной крутизне фронта ЗИ.

Рисунок 4.53. Импульсная диаграмма цепи

Временной промежуток между фронтами ЗИ и ОИ на экране ЭЛТ tx зависит от расстояния до места отражения 1х и средней скорости распространения импульса: \:tx=2lx/ v. Следовательно, lx~vtx/ 2. Длительность промежутка tx определяется по экрану ЭЛТ с помощью калиброванных меток времени или калиброванной задержки развертки. Средняя скорость распространения импульсов для различных цепей приводится в справочной литературе и составляет примерно 286 м/мкс для цветных и 230 м/мкс для стальных цепей ВЛС, 220 — 245 м/мкс для цепей КЛС с кордельной изоляцией.

Для повышения точности измерений для каждой измеряемой цепи скорость определяют экспериментально, измеряя tx на известной длине 1Х. С этой же целью снимают растянутые импульсные диаграммы исправных цепей, на которых фиксируются ОИ от технологических и конструктивных неоднородностей с привязкой к определенным пунктам.

Для измерения расстояния до мест неоднородностей (повреждений) цепей применяют специальные приборы группы Р5. Приборы этой группы различаются предельной измеряемой длиной цепи, разрешающей способностью, способом измерения /х, погрешностью определения /х. Приборы этой группы позволяют измерять расстояние до места обрыва проводов или плохих контактов, существенного снижения изоляции между проводами, между проводами и землей или металлической оболочкой кабеля, расстояние до места сосредоточенной электромагнитной связи между цепями (например, разбитость пар в кабеле), а также до других неоднородностей. Недостатком импульсных методов измерений является низкая чувствительность к пониженной изоляции цепей.

Упрощенная структурная схема одного из приборов для определения места повреждения цепей ВЛС и КЛС (Р5-10) приведена на рис. 4.54.

Задающий генератор ЗГ с кварцевой стабилизацией частоты синхронизирует работу всех узлов прибора. Тактовый генератор ТГ с помощью делителей частоты формирует импульсные последовательности для запуска генератора пилообразного напряжения и формирователя калиброванных меток времени ФКМ. Генератор ГПН под воздействием импульсов от ТГ вырабатывает линейно-пилообразное напряжение, необходимое для калиброванной задержки развертки и задержки (314). Длительность пилообразного напряжения определяется положением переключателя "Диапазон км" (в пределах от 0,3 до Щ0 км).

Устройство задержки развертки УЗР формирует пилообразное напряжение развертки, задержанное относительно ЗИ на плавно регулируемый калиброванный отрезок времени ?.,.

При измерениях время t3 устанавливают равным времени пробега ЗИ до точки отражения и обратно: t1=tx. Время t, устанавливают резистором, шкала которого "Расстояние" градуирована в единицах

Рисунок 4.54. Схема импульсного измерителя расстояния до места неоднородности цепи длины (с учетом положения переключателя "Диапазон").

Постоянство градуировки шкалы "Расстояние" для цепей с различной скоростью распространения импульсов vосуществляется изменением времени ?.. в соответствии с коэффициентом укорочения электромагнитной волны (ЭМВ) у — 300/v, где 300 — скорость распространения ЭМВ в вакууме, м/мкс ("/.---= v/ fc). Значения у устанавливают резистором с калиброванной в пределах 1 — 2, 4 шкалой "Укорочение". Устройство задержки ЗИ УЗЗИ с помощью резистора "Установка отсчета" позволяет совмещать изображение ЗИ с отметкой на экране ЭЛТъ нулевом положении шкалы "Расстояние".

Генератор зондирующих импульсов ГЗИ формирует ЗИ колокольной формы с длительностью, переключаемой в пределах 0,05 - 30 мкс, а также единичные импульсы напряжения. Для корректировки формы ОИ предусмотрена регулировка формы ЗИ резистором "Компенсация". Коммутационное устройство АТУ передает ЗИ и принимает ОИ по одной и той же цепи или по разным цепям с частичной компенсацией амплитуды ЗИ на входе УВО, а также переключает на симметричный и несимметричный относительно земли вход/выход. Усилитель вертикального отклонения УВО обеспечивает необходимую для регистрации ОИ регулируемую чувствительность. Калиброванные метки времени от ФКМ используют при проверках прибора, а также при определении скорости распространения импульсов.

Для определения

расстояния до места отражения

переключателем "Диапазон" выбирают

необходимую длину просматриваемой

цепи. При нулевом положении шкалы

"Расстояние" регулировкой "Установка

отсчета" совмещают фронт ЗИ с одной

из отметок шкалы ЭЛТ.

По шкале

"Укорочение" устанавливают известный

для измеряемой цепи коэффициент

укорочения ЭМВ. После этого регулировкой

"Расстояние" совмещают фронт

ОИ с той же отметкой. Расстояния до места

отражения отсчитывают по

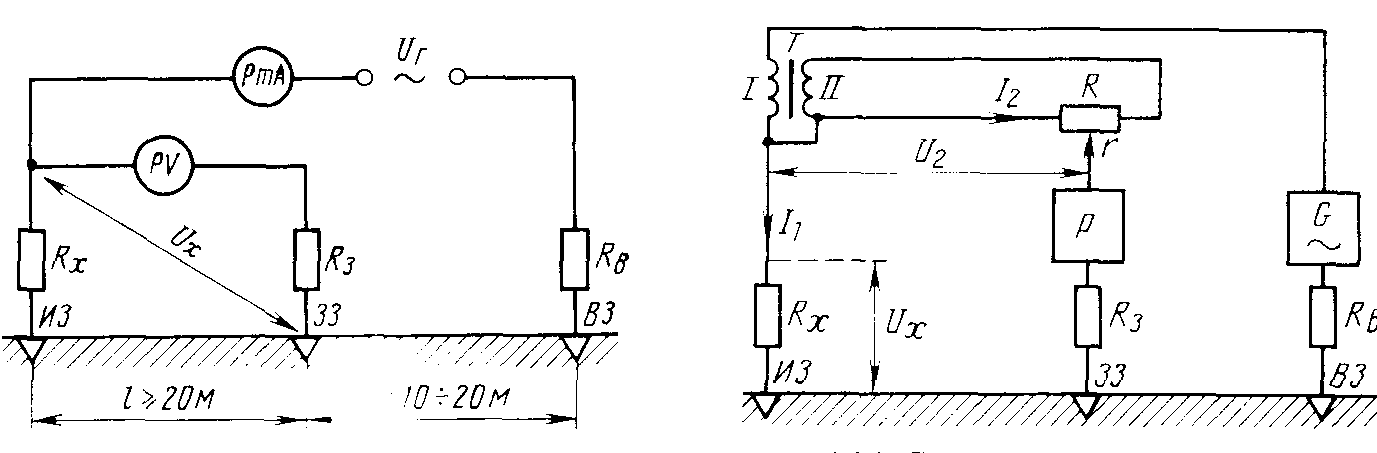

Рисунок 4.55. Схема измерения сопротивления заземления Рисунок 4.56. Схема компенсационного измерителя сопротивления заземлений.

делениям шкалы "Расстояние" с учетом положения переключателя "Диапазон".

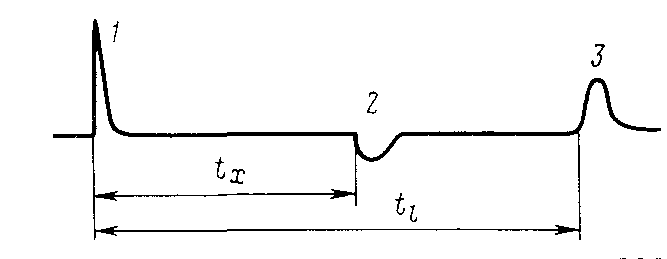

Измерение сопротивления заземлений. Сопротивление заземлений определяется, в основном, сопротивлением переходного контакта между поверхностью металлического электрода (заземлителя) и грунтом, сопротивлением грунта, а также сопротивлением подводящего провода. При достаточном удалении от заземлителя ток растекается в большом объеме грунта, сопротивление которого мало. Поэтому сопротивление грунта определяется так называемой зоной растекания. Радиус этой зоны на поверхности земли примерно 20 м.

Для измерения сопротивления заземления Rx, кроме измеряемого заземления (ИЗ), необходимы два дополнительных — вспомогательное заземление (ВЗ) и заземление — зонд (33). Сопротивления ВЗ (R) и 33 (R) не должны превышать 100 Ом. Для исключения поляризации контакта заземлитель — грунт измерения осуществляют при переменном токе относительно низкой частоты (до 1000 Гц). При измерениях 33 должно быть удалено от ИЗ за пределы зоны растекания (не менее 20 м), а ВЗ должно находиться на прямой линии ИЗ — 33 и удалено от 33 на Ю — 20 м (рисунке 4.55) (сопротивления заземлений обозначены резисторами). В цепи ИЗ — ВЗ протекает ток I=Ur / (Rx + RB), измеряемый миллиамперметром РтА. При сопротивлении вольтметра PV RV>>(RX + RB) он измеряет падение напряжения на измеряемом сопротивлении Ux = IRX. Следовательно, RX=UX / В приборах для измерения сопротивления заземлений используют метод компенсации (рисунок 4.56). Генератор G задает ток, протекающий через первичную обмотку трансформатора Т, измеряемое ИЗ и вспомогательное ВЗ заземления. При этом падение напряжения на Rx будет Ul=IlRx. Во вторичной обмотке трансформатора Г индуцируется ток, пропорциональный коэффициенту трансформации п. На части сопротивления г потенциометра R падает напряжение U2=rl2=rnlr Вторичная обмотка Г включена так, чтобы напряжение U2 компенсировало U1. Изменением сопротивления г добиваются отсутствия показаний индикатора Р с высокоомным входом. При этом U1=U2 или I1nr=I1Rx.