- •Частное учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности»

- •Менеджмент в торговле

- •Кислая, т.И. Менеджмент в торговле: Учебно-методический комплекс / т.И. Кислая, о.А. Максименко. – Минск: ипд, 2012. – 248 с.

- •Введение

- •Тематический план

- •Тема 1. Задачи, содержание и структура курса

- •1.1. Понятие менеджмента

- •1.2. Основные концепции менеджмента

- •1.3. Предмет, задачи и содержание курса

- •Тема 2. Государственное регулирование торговли

- •2.1. Необходимость и особенности государственного регулирования торговли

- •2.2. Формы и методы государственного регулирования торговли в рыночных условиях

- •2.3. Государственное регулирование торговли в странах с развитой рыночной экономикой. Государственное регулирование торговли в Японии

- •Государственное регулирование торговли в странах ес

- •2.4. Государственное регулирование торговли в Республике Беларусь

- •Тема 3. Цели, функции, принципы и методы менеджмента

- •3.1. Понятие целей. Система целей управления

- •3.2. Основные функции менеджмента

- •3.3. Принципы управления

- •3.4. Методы управления и их характеристика

- •3.5. Экономические методы управления

- •3.6. Организационно распорядительные методы управления и характер их воздействия

- •3.7. Социально-психологические методы управления

- •Тема 4. Планирование как функция менеджмента

- •4.1. Функция, процесс и структура планирования

- •4.2. Основные этапы планирования

- •4.3. Принципы планирования

- •4.4. Система планов

- •Тема 5. Организация как функция менеджмента

- •5.1. Основные задачи и компоненты функции организации

- •5.2. Этапы проектирования работы

- •5.3. Методы и модели проектирования работы

- •5.4. Выбор модели проектирования работы

- •5.5. Проектирование организационных структур управления предприятиями торговли

- •5.6. Методы проектирования организационных структур управления торговыми предприятиями

- •Тема 6. Мотивация персонала торгового предприятия

- •6.1. Требования к механизму мотивации

- •6.2. Основные методы мотивации труда

- •6.3. Концепция партисипативного управления

- •6.4. Особенности мотивации специалистов и менеджеров

- •6.5. Современные теории мотивации и стимулирования труда

- •Тема 7. Контроль в системе торгового менеджмента

- •7.1. Контроль: задачи, сферы и объекты

- •7.2. Этапы реализации контроля

- •7.3. Принципы и эффективность контроля

- •Тема 8. Управление рабочим временем

- •8.1. Характер и содержание труда руководителя

- •8.2. Особенности и принципы организации труда руководителя

- •8.3. Планирование рабочего дня руководителя

- •Принципы и правила планирования времени

- •8.4. Анализ использования рабочего дня руководителя. Основные причины потерь времени и их устранение

- •8.5. Делегирование полномочий как одно из условий успешной работы руководителя

- •Тема 9. Социально-психологические методы менеджмента

- •9.1. Трудовой коллектив предприятия, его экономические и социальные функции

- •9.2. Сущность и виды конфликтов, стили их разрешения

- •9.3. Формальная и неформальная структура коллектива

- •9.4. План социального развития трудового коллектива, его содержание и порядок разработки

- •9.5. Природа и основные причины стресса

- •Тема 10. Управление персоналом

- •10.1. Состав персонала предприятий, система методов работы с персоналом

- •10.2. Методы и критерии работы с персоналом

- •10.3. Управление карьерой работников

- •10.4. Обучение и повышение квалификации персонала

- •10.5. Методы и критерии оценки результатов труда персонала

- •Тема 11. Информация и коммуникации в процессе управления

- •14.1. Особенности управления в отдельных зарубежных странах, факторы, определяющие особенности организационной культуры

- •14.2. Особенности американской модели менеджмента

- •14.3. Особенности японской модели менеджмента

Тема 11. Информация и коммуникации в процессе управления

План: 11.1. Понятие информации и коммуникаций. Элементы, этапы и виды коммуникаций. 11.2. Проведение бесед, совещаний, деловых переговоров. 11.3. Беседы, дискуссии, деловые игры, анализ ситуаций как основные методы обучения персонала без отрыва от основного места работы. 11.4. Информационные системы, их элементы и характеристика. |

11.1. Понятие информации и коммуникаций. Элементы, этапы и виды коммуникаций Термин «коммуникация» происходит от лат. communicatio – общение, сообщение. Общаясь, люди вступают в определенное взаимодействие, обмениваются информацией. Следовательно, для коммуникации существенно, что передается (информация) и как передается (средство передачи). Информация – это факты, идеи, мнения, намеки, ощущения или восприятия, запахи, вкус, чувства, несущие новые знания о чем-либо. В качестве средств передачи информации могут использоваться письмо, световые и звуковые сигналы, жесты, позы, тональности голоса, недосказанности и т.п. Для осуществления коммуникации необходимо наличие как минимум двух субъектов коммуникации, способных воспринимать информацию – видеть, слышать, осязать, ощущать запах и вкус и т.п. Субъектами коммуникации могут выступать отдельные индивиды, группы людей и организации. В этом процессе важна не передача информации как таковая, а передача значения, восприятие смысла символов, поэтому эффективность зависит от степени взаимного понимания участников коммуникационного процесса, наличия у них необходимых навыков и умений. Контакты между людьми носят межличностный характер. Межличностная коммуникация играет важную роль в процессе управления организацией, так как решение многих управленческих задач строится на непосредственном взаимодействии людей, эффективность которого во многом определяет успех управления. Межличностная коммуникация без использования слов как системы кодирования информации называется невербальной коммуникацией. Существуют разные типы невербальной коммуникации (табл. 11.1). Таблица 11.1. Основные типы невербальной коммуникации

Невербальные коммуникации в большинстве случаев имеют бессознательную основу. Они являются индикатором проявляемых чувств, поэтому невербальной информацией трудно манипулировать и ее трудно скрывать в межличностной коммуникации. От нее во многом зависит, каким образом будут интерпретированы слова. Установлено, что эффект большинства межличностных посланий обеспечивается на 37 % тональностью голоса и на 55 % – выражением лица. Информация – источник власти, и ее умелое использование является одним из важнейших инструментов эффективного управления. Значительное влияние на качество информационного обмена оказывают нормы и формы коммуникации, т.е. процедуры, устанавливающие, кто, где, когда (с какой периодичностью), каким образом, в какой форме и в каких целях осуществляет обмен информацией. Нельзя недооценивать и технические средства, используемые в целях коммуникации. Важная характеристика коммуникаций – наличие каких-либо ограничений. Недостаток необходимой информации и избыток ненужных сведений снижают эффективность управления организацией. Система коммуникаций должна обеспечивать оптимальный информационный обмен. В ходе межличностной коммуникации происходят определенные преобразования, которые могут влиять на содержание передаваемой информации. Этапы и содержание преобразования информации представлены на рис. 11.1. Передающий информацию называется отправителем, а получающий – получателем. Это две ключевые роли коммуникационного процесса. На этапе посылки отправитель осуществляет проектирование и кодирование информации, предназначенной для передачи получателям. Кодирование – это трансформирование предназначенного для передачи послания в сигнал. В коммуникационной системе кодирование начинается с выбора системы кодовых знаков – носителей информации. На них основывается послание, содержащее данные с определенным значением, изложенные в определенной форме. Отправитель рассчитывает, что оно будет воспринято получателем адекватно заложенному в него смыслу. Посредством передатчика послание поступает в передающий канал. В качестве передатчика может выступать человек (тело, голос), техническое средство (телефон, радио, телекс, факс, телевизор, компьютер и т.п.), химическое или физическое состояние среды (жидкость, газ, твердое вещество, радиация, свет, звук и т.п.). В качестве канала передачи послания может использоваться среда (воздух, вода, свет), а также различные технические устройства и приспособления (линии передач). С момента начала передачи послания или сигнала коммуникационный процесс выходит из-под контроля средства или человека, его пославшего. Отправленное послание нельзя вернуть, невозможно изменить его содержание. Канал передачи выводит послание на приемник, который фиксирует получение. Получатель информации должен раскодировать послание. Для этого необходимо, чтобы кодовая система, использованная отправителем, была известна получателю.

Рис. 11.1. Этапы коммуникационного процесса

Послание может быть а) понято и принято (воспринято), б) не понято и поэтому не принято, в) понято, но в силу разницы оценок не воспринято получателем. Получить – еще не означает понять, а понять – не значит принять, т.е. согласиться с содержанием. Принятие значения послания подразумевает, что восприятие смысла получателем адекватно смыслу, заложенному отправителем. В процессе коммуникации присутствует шум – любое вмешательство в любой элемент процесса коммуникации, искажающее смысл послания. Источниками шума, вносящего изменения в значение передаваемого сигнала, могут быть как средства коммуникационного процесса, так и организационные составляющие: многоуровневость, масштаб управляемости, централизация и другие обстоятельства, затрудняющие точную передачу сигнала. Из-за шума во всех элементах процесса коммуникации происходит некоторое искажение значения передаваемого послания. Необходимо стремиться преодолеть или снизить его и передать смысл послания как можно точнее. Важным элементом коммуникационного процесса является обратная связь – ответ получателя на послание. Она предоставляет возможность отправителю узнать, дошло ли послание до адресата и в каком значении. При реализации обратной связи получатель становится отправителем, а отправитель – получателем, и процесс коммуникации осуществляется в ранее рассмотренном порядке, но в обратном направлении. Обратная связь осуществляется не обязательно в той же кодовой системе, что и полученное послание. Она может быть прямой (непосредственно наблюдаемое изменение поведения) и косвенной (например, снижение производительности, текучка, прогулы, конфликты). Обратная связь свидетельствует об успехе или неудаче целей коммуникации. Эффективная коммуникация устраняет причины непринятия послания.

11.2. Проведение бесед, совещаний, деловых переговоров Ведение переговоров – одна из важнейших сторон деятельности любой организации. Это эффективный инструмент разрешения проблем и конфликтов. Их целью может быть и повышение отдачи от достигнутых ранее соглашений. Переговоры – это процесс обсуждения несколькими (двумя или более) заинтересованными лицами, не связанными отношениями прямого подчинения, в целях поиска взаимоприемлемого соглашения. Переговоры протекают в виде деловой беседы по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, и служат налаживанию кооперационных связей. В процессе переговоров люди хотят: -добиться взаимной договоренности по вопросу в котором как правило сталкиваются интересы; -достойно выдержать конфронтацию, неизбежно возникающую из-за противоречивых интересов не разрушая при этом отношения. Переговоры предназначены в основном, для того чтобы с помощью взаимного обмена мнениями (в форме различных предложений по решению поставленной на обсуждение проблемы) «выторговывать» отвечающее интересам обеих сторон соглашение и достичь результатов, которые бы устроили всех участников переговоров. Переговоры проводятся: - по определенному поводу (например, в связи с необходимостью налаживания кооперационных связей); - при определенных обстоятельствах (например, несовпадение интересов); -с определенной целью (например, заключение соглашения); - по определенным важным вопросам (политического, экономического, социального или культурного характера). Зачастую удается достичь договоренности лишь после всестороннего обсуждения проблемы. Немало важную роль играет и то, с какими преимуществами (или негативными моментами) связано для партнеров заключение того или иного соглашения, особенно при оценке новых, выдвинутых лишь в процессе переговоров, вариантов решения. Всякие переговоры требуют тщательной подготовки: чем интенсивней они ведутся (с использование анализов, расчетов экономического эффекта, заключений и т. д.), тем больше шансы на успех. Переговоры как метод решения конфликтов представляют собой набор тактических приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений для конфликтующих сторон. Для того чтобы переговоры стали возможными, необходимо выполнение определенных условий: - существование взаимозависимости сторон, участвующих в конфликте; отсутствия значительного различия в возможностях (силе) субъектов конфликта; - соответствие стадии развития конфликта возможностям переговоров; - участие в переговорах сторон, которые реально могут принимать решения в сложившейся ситуации. Считается, что переговоры целесообразно вести только с теми силами, которые имеют власть в сложившейся ситуации и могут повлиять на исход события. Правильно организованные переговоры проходят последовательно несколько этапов: 1) подготовка к началу переговоров (до открытия переговоров); 2) предварительный отбор позиции (первоначальные заявления участников об их позиции в данных переговорах); 3) поиск взаимоприемлемого решения (психологическая борьба, установление реальной позиции оппонентов); 4) завершение (выход из возникшего кризиса или переговорного тупика). Выделяют несколько методов ведения переговоров: вариационный, интеграционный, наилучшей альтернативы, уравновешивания позиций и поэтапного достижения соглашений. опыт ведения бесед позволил специалистам в этой области определить десять общих правил, соблюдение которых позволяет сделать беседу эффективной:

Важное значение для эффективного проведения беседы имеют и чисто психологические аспекты. По мнению специалистов, при ведении беседы следует принять активную позу, сосредоточить взгляд на говорящем, поддерживать устойчивое внимание к нему, планировать процесс слушания, преждевременно не оценивать беседу и т.д. Рекомендации по ведению деловых бесед можно сформулировать в следующих положениях: - накануне беседы следует написать план и отработать ее наиболее важные формулировки; - в процессе беседы психологически воздействовать на собеседника посредством чередования благоприятных и неблагоприятных моментов и фактов, а также положительного завершения беседы; - ведущий беседу должен помнить о движущих мотивах собеседника (его ожидание, позиция, делание самоутвердиться, чувство справедливости, самолюбие и т.д.); - ведение беседы должно осуществляться без участия незаинтересованных лиц, так как они не способствуют установлению личного контакта; - следует избегать длинных фраз, излагать проблему ясно и понятно; - не следует задавать вопросы, на которые собеседник может ответить «нет», так как отрицательный ответ настраивает собеседника на противостояние; - по возможности следует признавать правоту собеседника; - не относиться к собеседнику пренебрежительно, всегда следует быть тактичным; - выражать свои мысли следует убедительно и оптимистично. Приведенные рекомендации следует применять творчески, с учетом индивидуальных особенностей психики, знаний и опыта. Совещание является одним из способов воздействия на коллектив путем передачи необходимой информации за короткий промежуток времени. Эффективность совещания зависит от цели, уровня подготовки, проведения и принятия решения. Процесс проведения совещаний можно условно разделить на три этапа: подготовка совещания, проведение совещания, принятие решений. Подготовка совещания включает в себя определение цели, вида совещания, повестки, круга участников, выбор времени, длительности, места проведения и формы оповещения участников совещания: - цель совещания должна быть четко сформулирована и нацелена на решение конкретной проблемы; - совещания могут быть проблемными, когда рассматривается проблема, нуждающаяся в разрешении; инструктивными, когда проводится инструктаж работников с целью выполнения определенных задач; оперативными, на которых рассматриваются проблемы, требующие принятия оперативных решений; - повестка совещания должна содержать в себе четко сформулированную цель для того, чтобы участники могли заранее подготовиться к совещанию. Повестка совещания должна быть разослана всем участникам совещания заранее; - круг участников совещания должен быть строго пределен. Присутствие людей, не имеющих отношения к рассматриваемой проблеме, снижает эффективность проведения совещания; - время проведения совещаний зависит от вида совещания. Проблемные совещания рекомендуется проводить в середине недели, когда наблюдается самая высокая производительность труда. А инструктивные и оперативные – в понедельник или в конце недели. В соответствии с теорией биоритмов у человека существуют два пика высокой производительности: с 9 до 13 часов и с 16 до 18 часов. На это время целесообразнее всего назначать совещания; - продолжительность проведения совещания (начало и конец) должна быть запланирована заранее и зависит от вида совещания. Проблемные совещания рекомендуется проводить в течение 1,5-2 часов, инструктивные и оперативные – 20-30 минут. Оптимальная продолжительность совещания – не более одного часа, так как у работников наступает физиологическая граница усталости и они уже готовы проголосовать за любое предложение; - выбор помещения для проведения совещания зависит от возможности организации. Желательно проводить совещания за круглым или трапециевидным столами без наличия технических средств, мешающих эффективной работе (телефон, факс и т.д.); - повестка дня рассылается всем участникам совещания, в которой указываются: начало и окончание совещания, место и время. Рассматриваемые вопросы, фамилии докладчиков, а также где можно ознакомиться с необходимой информацией по рассматриваемым вопросам. Проведение совещания включает в себя определение председательствующего, рассаживание участников, установление регламента. Председательствующим на совещании, как правило, является руководитель организации или его заместитель в соответствии с функциональными обязанностями. Основная цель председательствующего на совещании – направить совещание в нужное русло с тем, чтобы найти оптимальные решения по данному вопросу за минимальное количество времени. Председательствующий на совещании должен регулировать направленность и деловитость выступлений, не допускать отклонений от существа вопроса, стимулировать конкретность, содержательный анализ проблемы и высказывание реальных предложений, позволяющих разрешить проблему. Задача председательствующего – следить за соблюдением регламента совещания и корректностью выступающих. Соблюдение регламента не должно зависеть от ранга. Все участники совещания должны укладываться в отведенное количество времени. Принятие решения является самым важным этапом, которым подводятся итоги совещания. Если в ходе совещания не выработано решение, то у подчиненных складывается отрицательное отношение к данному мероприятию и появляется чувство сожаления о потраченном времени.

11.3. Беседы, дискуссии, деловые игры, анализ ситуаций как основные методы обучения персонала без отрыва от основного места работы Обучение персонала – это целенаправленный, организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов и руководителей. При благоприятных обстоятельствах обучение персонала выполняет важную двойную функцию наилучшего использования работника и его мотивацию. Важность непрерывного образования подтверждают следующие основные факторы:

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста существенно отличаются. Цель обучения с точки зрения работодателя:

Цели непрерывного образования с позиции работника:

Оценка потребности в обучении Планирование программ подготовки – составная часть общего планирования трудовых ресурсов наряду с расчетом потребности в персонале, составлением планов набора, планированием карьеры. Различают три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала. Подготовка персонала – планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов общения. Повышение квалификации персонала – обучение кадров в целях усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. Переподготовка персонала – обучение кадров в целях освоения новых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения квалифицированного персонала:

Предметом обучения являются:

Виды и методы обучения персонала Как будет происходить обучение – на рабочем месте или с отрывом от работы – определяется в основном тем, какие методы обучения будут использованы (табл. 11.2). Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной рабочей обстановке: обучаемый использует настоящие рабочие инструменты, оборудование, документацию или материалы, которые он будет использовать и после завершения курса обучения. При этом обучаемый работник рассматривается как частично производительный работник. Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего места, как правило, с использованием специально упрощенных учебных инструментов и оборудования. Обучаемый работник не считается производительной единицей с момента начала обучения, его работа начинается с выполнения упражнений. Обучение с отрывом от основной работы может осуществляться в производственных помещениях компании- работодателя, в центре обучения, который посещают работники нескольких различных компаний, или в колледже. Некоторые формы обучения возможны только на рабочем месте, например, ротация операций, натаскивание (репетиторство) и обучение таким видам работ, которые редко требуются в ходе производственного процесса, и поэтому нет надобности специально обучать навыкам их выполнения с отрывом от производства. Напротив, теоретическая подготовка вряд ли может быть эффективно осуществлена в производственных условиях; обучающийся должен посещать колледж, а это уже обучение с отрывом от основного места работы.

Таблица 11.2. Методы обучения персонала на рабочем месте

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены прежде всего для получения теоретических знаний и для обучения умению вести себя в соответствии с требованиями производственной обстановки (табл. 11.3).

Таблица 11.3. Методы обучения персонала вне рабочего места

Кроме обучения на рабочем месте и вне его, возможно сочетание того и другого метода. К таким формам обучения относится:

Обучение квалифицированных кадров является эффективным в том случае, если связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации на повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, связанных с ошибками в найме рабочей силы. Поскольку определение результатов, достигаемых с помощью обучения квалифицированных кадров, сопряжено с определенными трудностями, налицо экономическая эффективность обучения в форме снижения издержек, которые поддаются точному расчету. Обучение квалифицированных кадров затрагивает важные факторы социальной эффективности. Повышение профессионального мастерства положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места, на возможностях повышения в должности, на расширении внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации. Оценка обучения персонала Путем расчета затрат на обучение и сопоставления их с финансовыми выгодами для компании от работы обученного сотрудника проверка действенности обучения может быть расширена до его оценки. При этом простота и точность оценки сильно варьируются:

Значительные трудности могут возникнуть при попытке оценить эти выгоды в финансовых показателях.

11.4. Информационные системы, их элементы и характеристика Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. Классификация информационных систем Информационные системы классифицируются по разным признакам. Рассмотрим наиболее часто используемые способы классификации (табл. 11.4). Классификация по масштабу По масштабу информационные системы подразделяются на следующие группы:

Для групповых и корпоративных систем существенно повышаются требования к надежности функционирования и сохранности данных. Эти свойства обеспечиваются поддержкой целостности данных, ссылок и транзакций в серверах баз данных. Одиночные информационные системы реализуются, как правило, на автономном персональном компьютере (сеть не используется). Такая система может содержать несколько простых приложений, связанных общим информационным фондом, и рассчитана на работу одного пользователя или группы пользователей, разделяющих по времени одно рабочее место. Подобные приложения создаются с помощью так называемых настольных или локальных систем управления базами данных (СУБД). Среди локальных СУБД наиболее известными являются Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase и Qicrosoft Access. Таблица 11.4. Виды информационных систем

Групповые информационные системы ориентированы на коллективное использование информации членами рабочей группы и чаще всего строятся на базе локальной вычислительной сети. При разработке таких приложений используются серверы баз данных (называемые также SQL-серверами) для рабочих групп. Существует довольно большое количество различных SQL-серверов, как коммерческих, так и свободно распространяемых. Среди них наиболее известны такие серверы баз данных, как Oracle, DB2, Qicrosoft SQL Server, InterBase, Sybase, Inforqix. Корпоративные информационные системы являются развитием систем для рабочих групп, они ориентированы на крупные компании и могут поддерживать территориально разнесенные узлы или сети. В основном они имеют иерархическую структуру из нескольких уровней. Для таких систем характерна архитектура клиент-сервер со специализацией серверов или же многоуровневая архитектура. При разработке таких систем могут использоваться те же серверы баз данных, что и при разработке групповых информационных систем. Однако в крупных информационных системах наибольшее распространение получили серверы Oracle, DB2 и Qicrosoft SQL Server. Классификация по сфере применения По сфере применения информационные системы обычно подразделяются на четыре группы:

Системы обработки транзакций, в свою очередь, по оперативности обработки данных, разделяются на пакетные информационные системы и оперативные информационные системы. В информационных системах организационного управления преобладает режим оперативной обработки транзакций – OLTP (OnLine Transaction Processing), для отражения актуального состояния предметной области в любой момент времени, а пакетная обработка занимает весьма ограниченную часть. Для систем OLTP характерен регулярный (возможно, интенсивный) поток довольно простых транзакций, играющих роль заказов, платежей, запросов и т.п. Важными требованиями для них являются:

Системы поддержки принятия решений – DSS (Decision Support Systeq) – представляют собой другой тип информационных систем, в которых с помощью довольно сложных запросов производится отбор и анализ данных в различных разрезах: временных, географических и по другим показателям. Обширный класс информационно-справочных систем основан на гипертекстовых документах и мультимедиа. Наибольшее развитие такие информационные системы получили в сети Интернет. Класс офисных информационных систем нацелен на перевод бумажных документов в электронный вид, автоматизацию делопроизводства и управление документооборотом. Классификация по способу организации По способу организации групповые и корпоративные информационные системы подразделяются на следующие классы:

ТЕМА 12. Принятие управленческих решений в торговле План: 12.1. Понятие управленческих решений, их классификация и виды. 12.2. Подготовка и принятие управленческих решений, требования предъявляемые к ним. 12.3. Методы принятия решений. 12.4. Организация выполнения решений.

12.1. Понятие управленческих решений, их классификация и виды Предметом самостоятельного изучения, анализа и разработки рекомендаций функция принятия управленческих решений стали лишь после возникновения современной науки об управлении. Что же касается теории принятия управленческих решений, то началом ее интенсивного развития как научной дисциплины можно считать 40-е гг. ХХ в., когда во время второй мировой войны в Англии группе ученых было поручено решить такие сложные управленческие проблемы, как оптимальное размещение объектов гражданской обороны, огневых позиций, оптимизация глубины подрыва противолодочных бомб и конвоя транспортных караванов. В 50-60-е гг. ХХ в. сложившаяся и получившая широкое использование система методов принятия управленческих решений была переосмыслена и сформулирована в виде специально возникших научных дисциплин, таких, как исследование операций, системный анализ, управление техническими системами и др. В каждую из них неотъемлемой составной частью входила теория принятия решений. Особенностью современного менеджмента является его направленность на эффективное ведение хозяйства в условиях ограниченности ресурсов, постепенное уменьшение регулирования производства административными методами, интенсификацию производства. Система управления должна способствовать развитию рынка, товарно-денежных отношений в оптовой торговле средствами производства, конвертируемости денег, стабилизации рыночных цен. Одним из важнейших способов достижения указанных целей является выработка и правильное принятие управленческого решения.

Выполненные нами исследования позволили разделить на три группы проблемы, требующие принятия решений в организациях: - проблемы, связанные с тем, что результаты функционирования организации в настоящий момент не обеспечивают достижения поставленной цели; - проблемы, которые могут привести к тому, что функционирование организации в будущем не обеспечит достижения ее цели (целей); - проблемы, возникающие в связи с изменениями внешней среды или внутренних возможностей организации, когда требуется изменение целей ее деятельности. Анализ имеющегося в современных литературных источниках понятийного аппарата управленческих решений свидетельствует, что их формирование и принятие для разрешения проблемных ситуаций является ключевым элементом процесса управления организацией при реализации всех функций менеджмента. Это обусловлено наличием их классификации (рис.12.1). Определенный интерес представляет классификация управленческих решений, данная М.Месконом, М.Альбертом и Ф.Хедоури, которые выделяют организационные, интуитивные и рациональные решения. Организационное решение – это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой должностью. Цель организационного решения – обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам. Такая группа решений делится на два вида:

Рис. 12.1 Классификация управленческих решений в системе менеджмента

- запрограммированное решение является результатом реализации определенной последовательности шагов или действий, ограничивающих процедурную часть формирования и принятия решений. В их основе лежат типовые (запрограммированные) процедуры применения определенных действий по разрешению проблем, имевших место в практике организации или менеджера, принимающего решение. Важным условием при формировании запрограммированного решения является определенная степень структуризации конкретной проблемы, с которой связано это решение. Для четко структурированной проблемы могут быть применены стандартные способы и соответствующие процедуры их разрешения. Менеджеру не приходится затрачивать усилия и средства на разработку процесса принятия решения применительно к возникшей ситуации; - незапрограммированное решение требуется в случаях, когда проблемы или способы их разрешения являются новыми (отсутствует прецедент или опыт), они внутренне не структурированы или их проявление сопряжено с неизвестными ранее факторами. Так как для таких решений заранее невозможно составить программу действий (последовательность конкретных шагов ее разрешения), то руководитель прежде всего должен разработать процедуру принятия решения (например, достижение целей организации, совершенствование структуры и мотивация, улучшение продукции и другие процедуры). Подходы к принятию решений. В управленческой практике сложились два основных подхода к принятию решений: индивидуальный и групповой. В рамках индивидуального подхода наибольшую значимость приобретает централизация принятия решений. Имеется в виду, что большая часть решений в организации принимается на уровне высшего звене и, как правило, одним топ-менеджером или небольшой группой. При групповом подходе к принятию решения менеджер любого управленческого уровня привлекает служащих. В этом случае менеджер высшего уровня управления, ответственный за принятие данного решения, делегирует полномочия (передает ответственность по принятию решения) на самый низкий управленческий уровень. Этот подход защищает главных менеджеров от возможности увязнуть в решении мелких ежедневных проблем, что увеличивает эффективность принятого решения. Установлено, что все управленческие решения имеют те или иные отрицательные последствия для отдельных процессов, результатов или для организации в целом. Принятие их всегда сопряжено с компромиссом между его положительными и отрицательными последствиями. Поэтому при рассмотрении данного процесса следует учитывать два момента: 1) принимать решения, как правило, сравнительно легко, но принять хорошее решение трудно; 2) принятие решения – это психологический процесс, поэтому не удивительно, что способы, используемые руководителем для принятия решений, варьируются от спонтанных до высоко логических. Отсюда можно утверждать, что процесс принятия решения имеет интуитивный, основанный на суждениях, и рациональный характер. Интуитивные решения – это выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен. Решения, основанные на суждениях, – это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом. Рациональное решение отличается от других тем, что не зависит от прошлого опыта. Оно обосновывается с помощью объективного аналитического процесса.

12.2. Подготовка и принятие управленческих решений, требования предъявляемые к ним В процессе принятия решения менеджеру необходимо дать ответы на следующие вопросы: что делать, как делать, кому поручить работу, для кого делать, где делать, что это дает. Классический подход к принятию управленческого решения состоит в соблюдении определенной процедуры и выполнении обязательных действий, который включает: анализ проблемной ситуации (диагностика проблемы), формулирование целей и ограничений принимаемого решения, определение альтернативных вариантов возможного решения, их оценка и выбор рационального решения (рис.12.2). Этап 1 предполагает анализ проблемной ситуации и включает ряд технологических операций, выполняемых последовательно, а именно: - цель определения объективности существования проблемы состоит в определении того, что обнаруженная ситуация вскрывает истинную проблему, на которую необходимо оперативно реагировать; - определение новизны проблемной ситуации осуществляется путем выявления аналогов проблемы (ситуации) в прошлом и прецедентов принятия решений по этим ситуациям. При отсутствии аналогов или прецедентов проблема считается новой; - определение причины возникновения проблемной ситуации. Причины определяются для каждой новой проблемы. Для выявления причин возникновения проблемы используются различные методы прогнозирования развития рассматриваемого процесса. По проблемам, имевшим место ранее, используется имеющаяся информация об их причинах; - выявление взаимосвязи конкретной проблемы с другими вопросами и их причинно-следственного характера способствуют формированию и принятию комплексных (многоцелевых) решений.

Этап 1. Анализ

проблемной ситуации (диагностика

проблемы)

Цель

– комплексное изучение проблемной

ситуации и выявление взаимосвязи с

другими проблемами

1.

Цель определение объективности

существования проблемы

2.

Определение новизны проблемной

ситуации

3.

Определение причины возникновения

проблемной ситуации

4.

Выявление взаимосвязи с другими

проблемами

5.

Определение полноты и достоверности

информации

6.

Определение разрешимости проблемы

Этап 2. Формулирование

целей и определение ограничений

принимаемого решения

Цель

– постановка цели и выбор метода

принятия управленческих решений

1.

Формирование множества целей

2.

Определение влияния принимаемого

управленческого решения

4.

Переход от управления проблемными

ситуациями к целевому управлению

разрешения проблем

3.

Группировка целей по результатам

детальной

проработки

5.

Определение ограничений

Этап 3. Формирование

и оценка альтернатив решения

Цель

– разработка различных альтернатив

принятия эффективных решений

1.

Определение области и характера

решения

2.

Выбор типа управлен-ческого решения

3.

Поиск «крайних» вариантов решения

6.

Предварительная оценка

5.

Оценка вероятности реализации

вариантов

4.

Формирование альтернативных вариантов

решения

Этап 4. Этап

выбора рационального решения

Рис. 12.2 Алгоритм процесса принятия управленческого решения

Этап 2 направлен на формулирование целей принимаемого управленческого решения и осуществляется с использованием метода логического мышления. При этом способы представления целей могут быть различными по характеру и детализации в зависимости от сложности проблемы и личностных факторов руководителя: от простого перечня целей до построения графа (дерева) целей с соответствующими характеристиками. Определение ограничений неразрывно связано с формулированием целей. Ограничениями являются экономические, политические, технические, психологические и другие факторы, непосредственно влияющие на возможность реализации конкретных целей принятия управленческих решений. Наиболее часто встречающимися ограничениями являются ресурсные (трудовые, финансовые и материальные), а также временные ограничения. Определение ограничений так же, как и целей, может производиться качественно и количественно. Методика их формирования во многом аналогична методике формулирования целей. Анализ ограничений на этапе формирования альтернатив решения позволяет исключить варианты, не обеспеченные ресурсами или не удовлетворяющие другим ограничениям, из дальнейшего рассмотрения и сузить общее множество возможных альтернатив до множества допустимых решений (допустимых альтернатив). Этап 3 предполагает формирование и оценку альтернатив решения. Процедура формирования и оценки альтернатив решения содержит определенную последовательность технологических операций: - определение области и характера решения предусматривает выделение подсистемы управления, соответствующей конкретному виду деятельности для разрешения проблемы; - тип принимаемого управленческого решения определяется характером проблемной ситуации; - поиск «крайних» вариантов решения направлен на оценку последствий непринятия решения при возникновении определенных проблем, а также разрешение проблемы любой ценой; - формирование альтернативных вариантов решения обусловлено требованием повышения эффективности принимаемого решения при его формировании. Чем больше вариантов, тем более возможно, что в число рассматриваемых может попасть оптимальный (лучший) вариант. При этом необходимо учитывать и соизмерять затраты на поиск лучшего варианта и выигрыш от его принятия. Этап 4. Заключительный этап выбора рационального решения включает следующие технологические операции: анализ допустимых вариантов и определение множества эффективных вариантов, выбор рационального (единственного) решения.

12.3. Методы принятия решений Одним из сложных аспектов подготовки управленческого решения является выбор метода принятия. Установлено, что все методы можно объединить в три группы (рис.12.3). Неформальные (эвристические) методы принятия решений. Управленческая практика свидетельствует о том, что определенная часть руководителей использует данную группу методов, которые основываются на аналитических способностях лиц, принимающих решения. Это совокупность логических приемов и методики выбора оптимальных управленческих решений руководителем путем теоретического сравнения альтернатив с учетом накопленного опыта. В большей части неформальные методы базируются на интуиции менеджера. Их преимущество состоит в том, что принимаются они оперативно, недостаток – не гарантируют от выбора ошибочных (неэффективных) решений, поскольку интуиция иногда может подвести руководителя.

Рис. 12.3 Методы принятия управленческих решений

Основным моментом в процессе коллективной работы является определение круга лиц, участников данной процедуры. Практика показывает, что это временный коллектив, в состав которого включаются руководители и исполнители. Главными критериями формирования такой группы являются компетентность, способность решать творческие задачи, конструктивность мышления и коммуникабельность. Коллективные формы групповой работы могут быть разными: заседание, совещание, работа в комиссии и т.п. Наиболее распространен такой метод коллективной подготовки управленческих решений, как «мозговой штурм» или «мозговая атака» (совместное генерирование новых идей и последующее принятие решений). Основное его условие – это создание обстановки, максимально благоприятной для свободного генерирования идей. Чтобы этого добиться, запрещается опровергать или критиковать идею, какой бы на первый взгляд фантастической она ни была. Все идеи записываются, а затем анализируются специалистами. Метод Дельфы получил название от греческого города Дельфы, прославившегося жившими там мудрецами – предсказателями будущего. Метод Дельфы – это многотуровая процедура анкетирования. После каждого тура данные анкетирования дорабатываются и полученные результаты сообщаются экспертам с указанием расположения оценок. Первый тур проводится без аргументации, во втором – отличающийся от других ответ подлежит обсуждению или же эксперт может изменить оценку. После стабилизации результатов опрос прекращается и принимается предложенное экспертами или скорректированное решение. Сущность японской, так называемой кольцевой системы принятия решений – «кингисё», заключается в том, что на рассмотрение готовится проект новшества. Он передается для обсуждения лицам по списку, составленному руководителем. Каждый должен рассмотреть предлагаемое решение и дать свои замечания в письменном виде. После этого проводится совещание, на которое приглашаются те специалисты, чье мнение руководителю не совсем ясно. Эксперты выбирают свое решение в соответствии с индивидуальными предпочтениями. И если они не совпадают, то возникает вектор предпочтений, который определяют с помощью одного из следующих принципов: а) большинства голосов – выбирается то решение, которое имеет наибольшее число сторонников; б) диктатора – за основу берется мнение одного лица группы. Он характерен для военных организаций, а также для принятия решений в чрезвычайных обстоятельствах; в) Курно – используется в том случае, когда коалиций нет, т.е. предлагается число решений, равное числу экспертов. В этом случае необходимо найти такое решение, которое бы отвечало требованию индивидуальной рациональности без ущемления интересов каждого в отдельности; г) Парето – используется при принятии решений, когда все эксперты образуют единое целое, одну коалицию. В этом случае оптимальным будет такое решение, которое невыгодно менять сразу всем членам группы, поскольку оно объединяет их в достижении общей цели; д) Эджворта – используется в том случае, если группа состоит из нескольких коалиций, каждой из которых невыгодно отменять свое решение. Зная предпочтения коалиций, можно принять оптимальное решение, не нанося ущерба друг другу. В основе количественных методов принятия решений лежит научно-практический подход, предполагающий выбор оптимальных решений путем обработки (с помощью ЭВМ и ЭММ) больших массивов информации. Исследования показывают, что в зависимости от типа математических функций, положенных в основу моделей, различают: - линейное моделирование – используются линейные зависимости; - динамическое программирование – позволяет вводить дополнительные переменные в процессе решения задач; - вероятностные и статистические модели – реализуются в методах теории массового обслуживания; - теорию игр – моделирование таких ситуаций, принятие решения в которых должно учитывать не совпадение интересов различных подразделений; - имитационные модели – позволяют экспериментально проверить реализацию решений, изменить исходные предпосылки, уточнить требования к ним.

12.4. Организация выполнения решений Организовать выполнение решения - задача не из легких, требующая знания людей, их возможностей, сил, средств и методов исполнения. Организация выполнения решений - это специфическая деятельность руководителя, завершающая управленческий цикл. И если на этапе подготовки и принятия решения руководитель оперирует идеальными отображениями предметов и явлений, то в процессе организации исполнения решения он сталкивается с реальной ситуацией, которая чаще всего отличается от идеальной. Недостаточно опытный руководитель, мысленно оперирующий вещами и событиями, привыкает к легкости манипулирования идеальными представлениями и неосознанно допускает свободную манеру обращения с реальными ситуациями. В результате такого менеджмента принимаемые решения оказываются непосильными и на практике не выполняются. Здесь следует учитывать, что руководитель организует не свою собственную деятельность, а труд других людей. Это две разные вещи, ибо организацию выполнения решений также нужно организовывать. Исполнители должны получить четкую информацию о том, кто, где, когда и какими Средствами должен осуществлять действия, соответствующие принятому решению. Необходимо разработать план его реализации, которым предусматривается система мер, обеспечивающих достижение целей решения с минимальными издержками. Одним из механизмов, обеспечивающих успешное выполнение решений, является установление и структуризация коммуникаций в фирме. Задача состоит в оптимальном построении структуры коммуникаций управленческих работников и исполнителей. Структуры таких коммуникационных сетей могут быть различными, а связи между передающей стороной (коммутатором-руководителем) и воспроизводящей стороной (исполнителем) могут существенно различаться. В связи с этим можно выделить наиболее часто встречающиеся в организации коммуникации: цепочную, многосвязную, звездную и иерархическую.

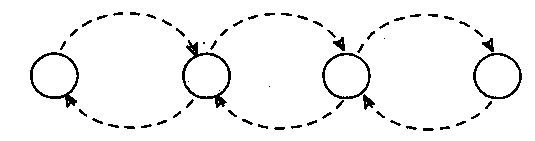

При цепочной структуре коммуникаций (рис. 12.4) решение, передаваемое с одного конца на другой, становится известно всем исполнителям и всеми обсуждается. Все связи в такой коммуникации одинаковы, а командный стиль руководства отсутствует. Такая структура взаимоотношений распадается, если нарушается связь между двумя участниками коммуникации.

Рис.12.4. Цепочная структура коммуникаций

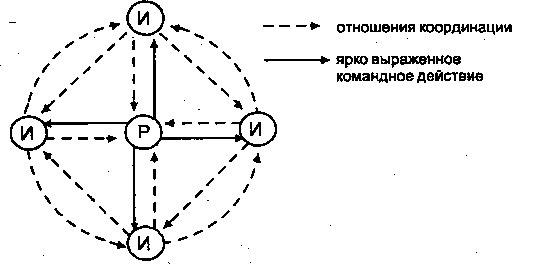

В многосвязной структуре коммуникаций (рис. 12.5) все ее участники связаны между собой. Ее отличает достаточная устойчивость и скорость передачи информации. Отношения командования ярко выражены. В практике управления наиболее часто встречается на уровне первичного коллектива.

Рис.12.5. Многосвязная структура коммуникаций И—исполнитель; Р — руководитель

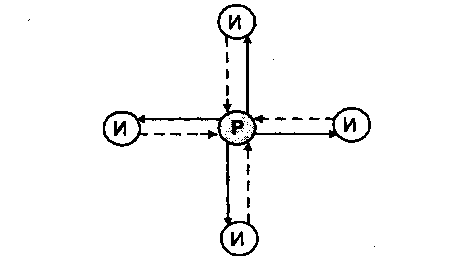

В звездной структуре коммуникаций (рис. 12.6) ярко выражен "коммутатор-руководитель", через которого передаются все задачи. Все связи замыкаются на нем (Р). Устойчивость и скорость передачи информации невысокие.

Рис.12.6. Звездная структура коммуникаций

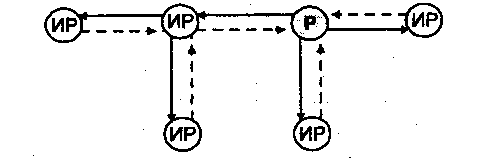

Рис. 12.7. Иерархическая структура коммуникаций

Для иерархической структуры коммуникаций (рис. 12.7) характерны ярко выраженные командные отношения. Промежуточные ступени одновременно являются и подчиненными и командными. Организационно-управленческие решения оформляют в виде Приказа или распоряжения, после чего они приобретают силу закона. Однако великое множество решений мигрируют в организации в виде устных указаний, заданий, пожеланий и т.п. управляющих директив. Главная задача менеджера и состоит в том, чтобы организовать исполнение такого решения, обеспечить координацию и контроль выполнения. Таким образом, организация исполнения решений немыслима без контроля. Контроль исполнения решений является заключительной (завершающей) стадией управленческого цикла. Он принимает форму обратной связи, посредством которой можно получить информацию об исполнении решения, достижении организацией поставленных целей. Главное назначение контроля состоит в своевременном обнаружении возможных отклонений от заданной программы реализации решения, а также своевременное принятие мер по их ликвидации. В процессе контроля первоначальные цели организации могут модифицироваться, уточняться и изменяться с учетом полученной дополнительной информации о выполнении принятых решений. Т.е. основная задача контроля состоит в том, чтобы своевременно выявить и спрогнозировать ожидаемые отклонения от заданной программы реализации управленческих решений. С помощью контроля не только выявляются отклонения от заданий, сформулированных в решениях, но и определяются причины этих отклонений. Можно выделить и другие функции, которые решаются с помощью контроля исполнения (рис.12.8).

Рис. 12.8. Функции контроля за выполнением принятых решений

1. Диагностическая функция - главная, ведущая функция контроля. Кто бы ни проверял, какие бы задачи ни ставились, в любом случае сначала нужно четко представить себе подлинное состояние дел, т.е. поставить диагноз. 2. Без функции обратной связи, поступающей руководителю о ходе выполнения поставленных задач, он, по сути, выпускает из рук бразды правления, лишается возможности оказывать влияние на ход работы. 3. Ориентирующая функция контроля проявляется в том, что те вопросы, которые чаще контролируются начальником, как бы сами собой приобретают особое значение в сознании исполнителей, направляют их усилия в первую очередь на объект повышенного внимания руководителя. Вопросы, которые выпадают из поля зрения руководителя, не решаются подчиненными. 4. Стимулирующая функция близка к ориентирующей, но с ней не совпадает. Если ориентирующая функция контроля при умелом руководстве держит в поле зрения работы, то стимулирующая функция нацелена на выполнение и вовлечение в процесс труда всех неиспользованных резервов и в первую очередь резервов человеческого фактора. 5. Корректирующая функция связана с теми уточнения ми, которые вносятся в решения на основе материалов контроля. Здесь складывается сложная психологическая ситуация: руководитель полагает, что он проверяет работу подчиненного на самом же деле, последний уже проверил на практике эффективность решения руководителя. Словом, контроль уже, можно сказать, состоялся, причем по самому надежному критерию по соответствию решения практике. 6. Педагогическая функция. Контроль, если он построен умело, порождает у исполнителей сильные побуждения к добросовестному труду.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ТЕМА 13. Руководство и лидерство в системе управления торговой организацией 13.1. Понятие стиля управления, факторы его определяющие. 13.2. Современные подходы к классификации стилей управления. 13.3. Природа руководства и лидерства в менеджменте. 13.4. Основные факторы, определяющие стиль управления. 13.5. . Двухфакторная управленческая решетка американского университета штата Огайо. 13.6. Трех-, четырех- и многофакторный подходы к анализу стилей управления. 13.7. Стиль продавца, стиль покупателя и атмосфера продажи.

13.1. Понятие стиля управления, факторы его определяющие Под стилем управления понимают совокупность методов и действий менеджера по отношению к подчиненным в процессе управления. Стили управления зависят от объективных и субъективных факторов. Объективные факторы - это такие факторы которые не зависят от воли, способностей и желания менеджера. Они учитываются менеджером в процессе своей управленческой деятельности. К объективным факторам можно отнести: 1) стиль управления вышестоящего руководителя; 2) возрастные, общеобразовательные, социально-психологические и половые характеристика работников коллектива; 3) здоровье менеджера; 4) особенности решаемых коллективом задач. К субъективным относятся факторы, зависящие от личности менеджера: 1) деловые и человеческие качества; 2) знания и навыки управленческой деятельности; 3) манера поведения по отношению к подчиненным; 4) здоровье менеджера.

13.2. Современные подходы к классификации стилей управления Эффективный менеджмент рассматривается с позиции трех подходов: 1) подход с позиции личностных качеств руководителя; 2) поведенческий подход; 3) ситуационный подход. Подход с позиции личностных качеств предполагает, что эффективные лидеры обладают целым набором личных качественных характеристик. Существуют различные классификации личных качеств эффективного руководителя, но наиболее предпочтительной является классификация Вудкока и Фрэнсиса. В соответствии с их исследованиями было установлено 10 основных качественных характеристик, которыми должен обладать эффективный лидер (руководитель): 1. Способность управлять собой. Для этого он должен поддерживать психофизиологические и биоэнергетические характеристики на должном уровне. 2. Поддержка личных ценностей в части интересной работы, умелого досуга, этики взаимоотношений с людьми, собственного совершенствования, повышения культуры и др. 3. Целеустремленность, означающая концентрацию усилий и внимания на наиболее желательных и важных результатах. 4. Стремление к самосовершенствованию - это качественная характеристика во многом связана с использованием потенциальных возможностей менеджера. 5. Умение решать проблемы - это означает умение менеджера: использовать интуицию, планировать свою деятельность, устанавливать приоритеты решаемых проблем, применять научные подходы и методы, управлять людьми. 6. Изобретательность и способность к инновациям - эта качественная характеристика менеджера означает не только умение и способность к инновациям самого лидера, но и использование способности к инновациям своих подчиненных. 7. Умение влиять на окружающих - эта качественная характеристика впитывает в логику суждения менеджера, его способность психологически воздействовать на окружающих, умение слушать подчиненных и повести четкие и ясные указания. 8. Знание основ современного менеджмента и способность ими практическим пользоваться. 9. Способность руководителя. Вудкок и Френсис понимают под этим умение выполнять основные функции планирование, организация, контроль и мотивация. 10. Умение обучать - эта качественная характеристика менеджера предполагает умение планомерно повышать квалификацию своих кадров и продвигать их по служебной лестнице. В соответствии с поведенческим подходом эффективный лидер, определяется не набором личных качеств, а стилем управления. Имеют место 5 основных стилей управления с позиций поведенческого подхода: 1) авторитарный (автократический); 2) демократический; 3) либеральный; 4) сосредоточенный на работе; 5) сосредоточенный на человеке. Авторитарный стиль. Для этого стиля руководства характерно единоличное принятие решений менеджером без предоставления инициативы со стороны подчиненных (отсутствие обратной связи). Все управленческие действия такого менеджера состоят из категоричных приказов и команд. Такая манера руководства неизбежно связана с догматизмом и стереотипностью мышления, когда новое воспринимается с настороженностью или не воспринимается совсем. Поэтому руководители такого типа управляют, как правило, одними и теми же методами. Этот стиль управления может иметь место только тогда, когда существует большой интеллектуальный разрыв между руководителем и подчиненными (в обе стороны). Демократический стиль. Руководители, использующие данный стиль управления, принимают управленческие решения, как правило, коллегиально или коллективно ( с обратной связью). Руководитель такого типа старается информировать своих подчиненных о положении дел внутри фирмы и во внешней среде, допускает критику в свой адрес и сбалансировано на нее реагирует. Важным атрибутом является вежливость и доброжелательность. Руководитель, использующий демократический стиль стремится делегировать определенные полномочия своим подчиненным. Сумма всех перечисленных качеств такого руководителя не снимает требовательности к подчиненным в части качества и сроков выполнения работы. Либеральный стиль. Менеджер, исповедывающий данный стиль, предоставляет своим подчиненным полную свободу действий. Его решения могут быть быстро отменены, если этого хотят подчиненные, что нередко нарушает управленческую вертикаль. Руководитель такого типа избегает конфликтов и в основном соглашается с мнением подчиненных. В результате таких отношений дистанция между руководителем и подчиненными сокращается до минимума, а это ведет к появлению в коллективе нескольких центров управления. Стиль, сосредоточенный на работе, присущ руководителям, ориентированным на решении производственной задачи. Стиль, сосредоточенный на человеке, свойственен руководителям, которые решают производственные задачи с ориентацией на интересы и потребности человека, включая взаимоотношения между людьми. Ситуационный подход эффективного руководства характеризуется различными моделями. Наиболее применяемыми моделями являются: 1) модель руководства Фидлера; 2) модель «Путь-цель» Митчела и Хауса; 3) теория жизненного цикла Херси и Бланшара. Идея модели Фидлера выстраивается из предположения, что каждой ситуации соответствует свой эффективный стиль управления. Но человек, по мнению Фидлера, не может приспособить свой стиль к конкретной ситуации. Поэтому необходимо помещать руководителя в такие ситуации, которые наилучшим образом подходят его стабильному стилю управления. Модель «Путь-цель» побуждает подчиненных к достижению целей организации, воздействуя на них, на пути к этой цели. На пути к цели организации рассматривается четыре различных стиля управленческого поведения, которые «включаются» применительно к конкретной ситуации: 1) стиль поддержки - это стиль, ориентированный на интересы и потребности человека; 2) инструментальный стиль - это стиль, направленный на наиболее эффективное решение производственной задачи; 3) стиль, поощряющий участие предусматривает участие подчиненных в решении производственных и управленческих задач; 4) стиль, ориентированный на достижение, характеризующийся постановкой перед подчиненными напряженных целей и задач. Теория жизненного цикла Херси и Бланшара привязывает стиль управления к уровню компетентности и вовлеченности в трудовой процесс работников. В соответствии с этими двумя характеристиками руководитель выбирает стиль управления. Например, низкая компетентность и высокая вовлеченность в трудовой процесс требуют директивного стиля управления, родственною авторитарному. А высокая компетентность и высокая вовлеченность требуют делегирующего стиля управления, родственного демократическому.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

13.3. Природа руководства и лидерства в менеджменте Следует различать понятия «руководитель» и «лидер». Руководитель – это лицо которому формально делегируются определенные полномочия в соответствии с занимаемой должностью. Лидер же обладает такими качественными характеристиками, которые позволяют ему влиять на людей. Идеальный руководитель – это одновременно лидер. Слово «лидер» происходит от англ. 1еаder – вести. Лидер – это человек, пользующийся авторитетом и влиянием в группе (организации), внедряющий в сознание людей (последователей) свое видение будущего, получающий от них личную власть и использующий ее для мобилизации последователей на воплощение собственного видения в реальность. Лидерство – это особый тип управленческого взаимодействия (отношений управления) лидера и последователей, при котором последователи сами дают лидеру власть над собой и подчиняются этой власти, а лидер с ее помощью побуждает последователей к достижению общих целей. Было бы ошибкой рассматривать лидерство как управление. Если управление сосредоточено на том, чтобы люди делали вещи правильно, то лидерство – на том, чтобы люди делали правильные вещи. Лидерство, так же как власть, составляет потенциал человека, однако для осуществления власти не обязательна совместимость целей руководителя и группы, в то время как для реализации лидерства требуется определенное совпадение целей лидера и его последователей. Лидер привлекает к себе людей умением видеть цель, которая будет достигнута в результате его стараний и усилий последователей. Его видение вдохновляет окружающих, если поднимает их над существующей реальностью. Образ видения захватывает воображение последователей, побуждая посвятить себя воплощению планов лидера в жизнь. Причем их усилия адекватны мере, в какой они разделяют лидерское видение и верят в успех дела. Сила влияния лидера прямо пропорциональна степени принятия последователями его предложений. Для укрепления своих позиций лидер должен предоставлять тем, кто его поддерживает, возможность удовлетворять их потребности, которые не могут быть удовлетворены иным способом. В ответ он получает лояльность к своей потребности во власти, а также необходимую поддержку в достижении целей. Процесс влияния на людей с позиции занимаемой в организации должности называют формальным лидерством, а влияние через способности, умения или другие необходимые людям ресурсы – неформальным лидерством. Последнее в большей степени обусловлено использованием личностной основы власти и ее источников. Эффективное лидерство ориентировано на то, что последователи могут иметь, неэффективное лидерство – на то, что они хотят иметь. Эффективность лидерства зависит от объема и источников власти, которые лидер использует в отношениях с последователями. Быть менеджером – не означает автоматически быть лидером. Менеджер в своем влиянии на работу опирается на должностную основу власти и источники, ее питающие, т.е. отношения «начальник – подчиненный», свойственные традиционному управлению. Лидерство – это специфический тип отношений управления, основывающийся на процессе социального воздействия, а точнее, взаимодействия в организации на основе отношений «лидер – последователи», в которых присутствует психологический фактор. Лидер как бы создает последователей, а последователи – признают лидера. Сила и принуждение при лидерстве часто заменяются побуждением и воодушевлением, а воздействие ни принятие людьми требований лидера осуществляете» без явного или прямого проявления власти. Способность лидера влиять на людей дает ему возможность использовать власть, авторитет, доверие, получаемые от последователей. Благодаря личным качествам лидером может стать человек, занимающий более низкий уровень в иерархии управления. Типы отношений управления менеджмента и лидерства различаются по содержанию. Эффективный менеджер не обязательно является эффективным лидером, и наоборот. Их основные характеристики находится как бы в разных измерениях. Различия функций лидера и менеджера отражает табл. 13.1. Таблица. 13.1. Отличительные черты руководителя и лидера

Следует отметить, что в реальной практике эти два типа отношений управления не встречаются в чистом виде. Исследования показывают, что многие менеджеры обладают лидерскими качествами, в то же время гораздо меньше лидеров, имеющих задатки менеджера. Очень часто возникают ситуации, в которых менеджеру необходимо использовать качества лидера и быть лидером. Менеджер, являющийся неформальным лидером, усиливает свои позиции. Изучение опыта многих лидеров-практиков позволяет выделить следующие составляющие их успеха:

Кроме того, лидер должен быть способен признавать свои слабые стороны и привлекать для их устранения необходимые ресурсы.

13.4. Основные факторы, определяющие стиль управления Стиль управления руководителя зависит от объективных и субъективных факторов. Объективные факторы – это такие факторы которые не зависят от воли, способностей и желания менеджера. Они учитываются менеджером в процессе своей управленческой деятельности. К объективным факторам можно отнести:

3) здоровье менеджера; 4) особенности решаемых коллективом задач. К субъективным относятся факторы зависящие от личности менеджера: 1) деловые и человеческие качества; 2) знания и навыки управленческой деятельности; 3) манера поведения по отношению к подчиненным; 4) здоровье менеджера. Стиль, сосредоточенный на работе, присущ руководителям, ориентированным на решении производственной задачи.

13.5. Двухфакторная управленческая решетка американского университета штата Огайо Управленческая решетка Блейка и Моутона (англ. Blake and Mouton leadership grid) — концепция, разработанная в университете штата Огайо. Система ГРИД была предложена Робертом Блейком и Джоном Мутоном в 1964 г. Она представляет собой двухмерную классификацию, в которой стили управления оцениваются по девятибалльной шкале по двум показателям: забота о производстве, забота о персонале (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Управленческая решетка ГРИД

Стиль, сосредоточенный на работе (забота о производстве), присущ руководителям, ориентированным на решении производственной задачи. Стиль, сосредоточенный на человеке (забота о персонале), свойственен руководителям, которые решают производственные задачи с ориентацией на интересы и потребности человека, включая взаимоотношения между людьми. В рамках этой классификации выделены следующие основные стили руководства: 1;1 – нищета управления, когда руководитель проявляет минимальный интерес к производству и подчиненным; занимая позицию стороннего наблюдателя, он не форсирует события, не проявляет инициативы и не ждет этого от подчиненных, начинает проявлять активность только при возникновении угрозы собственному положению; 9;1 – власть руководителя, когда высокие требования по достижению результатов производственной деятельности сочетаются с низким уровнем заботы о персонале; такой руководитель строг и требователен к подчиненным, принимает единоличные решения, болезненно относится к критике со стороны подчиненных; 1;9 – организация как «загородный клуб», когда у менеджера минимальный интерес к производственной деятельности сочетается с максимально возможной заботой о подчиненных; такой руководитель основное внимание уделяет поддержанию дружеских отношений между сотрудниками, пусть даже в ущерб потребностям производства, он внимателен к людям, приятен в общении, легко находит поддержку и одобрение подчиненных, но далеко не всегда находит понимание со стороны руководства; 5;5 – «золотая середина», когда сочетаются равномерная забота о производстве и о людях, причем ни то, ни другое не делается с полной отдачей; такой руководитель ориентируется либо на общепринятые мнения, либо на мнение руководства, поэтому проявляет только одобряемую инициативу, в работе с подчиненными легко сочетает похвалу и критику; 9;9 – работа командой, когда сочетаются максимально возможная забота о производстве и о людях; такой руководитель стремится заинтересовать сотрудников в достижении целей организации, поощряет их участие в ее делах, что обеспечивает хороший морально-психологический климат и высокую эффективность работы, сам он уверен в себе и всегда стремится к нововведениям. Помимо названных основных стилей в системе ГРИД выделяют следующие дополнительные стили руководства: патернализм, т. е. создание чувства единой семьи (или стиль 9 + 9), когда руководитель создает морально-психологический климат организации таким, что подчиненные сами заботятся о себе, о производстве и о руководителе, а сам руководитель – это непогрешимый отец семейства, которого необходимо почитать и невозможно ослушаться; оппортунизм, когда своей первостепенной задачей руководитель видит укрепление собственного положения и влияния, используя для этого все доступные ему средства и методы; фасадизм, когда действительные желания руководителя обладать властью и использовать других для собственных целей маскируются демонстрируемым стремлением быть своим среди подчиненных, разделяя их нужды и проблемы.

13.6. Трех-, четырех- и многофакторный подходы к анализу стилей управления В современных условиях успех дела предопределяется не только личностью руководителя, но и рядом других обстоятельств: ситуацией, степенью зрелости подчиненных, их отношением к руководителю, готовностью к сотрудничеству, характером проблемы и пр. Рассмотрим пять практических моделей, которые описывают зависимость стиля руководства от ситуации. Под стилем руководства (управления) можно понимать общую характеристику способов, с помощью которых происходит взаимодействие руководителей и подчиненных. Он отражает методы работы руководителя, организацию деятельности, взаимоотношения в коллективе, приоритеты, позиции администрации, преобладающую систему ценностей, тип культуры, и проч. Стиль, при котором руководитель ориентируется на решение поставленной перед ним задачи (распределяет задания среди подчиненных, планирует, составляет графики работ, разрабатывает подходы к их выполнению, обеспечивает всем необходимым и т.п.), получил название инструментального, или ориентированного на задачу, а стиль, когда руководитель создает благоприятный морально-психологический климат, организует совместную работу, делает упор на взаимопомощь, позволяет исполнителям максимально участвовать в принятии решений, помогает решать проблемы, поощряет профессиональный рост и т.п., — ориентированного на человеческие отношения или на подчиненных. Руководитель здесь в основном информирует подчиненных об их обязанностях, задачах, определяет, как их нужно решать, распределяет поручения, утверждает планы, устанавливает нормы, контролирует. В современных условиях успех дела предопределяется не только личностью руководителя, но и рядом других обстоятельств: ситуацией, степенью зрелости подчиненных, их отношением к руководителю, готовностью к сотрудничеству, характером проблемы и пр. Модель 1 По мнению Ф. Фидлера, руководитель изменить себя и свой стиль управления, как правило, неспособен, поэтому нужно исходя из ситуации и стоящей задачи помещать его в те условия, когда он сможет наилучшим способом себя проявить. В зависимости от масштаба полномочий руководителей, характера их отношений с подчиненными и четкости структурирования решаемых задач Фидлер выделяет несколько типов различных ситуаций. Когда задачи четко сформулированы, должностные полномочия руководителя значительны, а его отношения с подчиненными благоприятны, так что на последних легко воздействовать, в противоположном случае, когда, наоборот, все плохо, руководителю, по мнению Фидлера, лучше использовать инструментальный стиль, отодвинув налаживание человеческих отношений на второй план. Это обеспечивает оперативность в принятии и реализации решений, надежность контроля.В условиях несложных, четко сформулированных задач для выполнения работы достаточно простых указаний, поэтому одновременно руководитель может быть автократом, не забывая, однако, что легкое диктаторство и тирания — далеко не одно и то же: первое люди могут воспринимать с пониманием, а против второй на законном основании возмутятся и откажутся работать.Стиль управления, ориентированный на поддержание человеческих отношений, наиболее подходит в умеренно благоприятных для руководителя ситуациях, когда у него нет достаточной власти, чтобы обеспечить необходимый уровень сотрудничества с подчиненными. Если взаимоотношения хорошие, люди в основном склонны делать то, что от них требуется, ориентация на организационную сторону дела может вызвать конфликт, в результате которого влияние руководителя на подчиненных упадет. Ориентация же на человеческие отношения, наоборот, повышает влияние руководителя и улучшает отношения с подчиненными.