- •Ответы по истории отечественной архитектуры. Журин.

- •Ле Корбюзье. Участие в теории и практике советской архитектуры.

- •Творчество Леонидова.

- •5. Архитектурные идеи и практика в колхозном строительстве 1939-1954 гг.

- •Архитектура всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939-1954 гг.

- •8. Станция Московского метро 1 и 2 очереди в период 1940-х в начале 50-х гг.

- •Периодизация в Советской архитектуре, с краткой характеристикой каждого периода.

- •Особенности и примеры стилей в сталинской архитектуре

- •Неоклассицизм

- •]Эклектика и постройки в других стилях

- •10. Всероссийская сельскохозяйственная выставка и кустарно-промышленная выставка 1923 г. В Москве.

- •Архитектура первых лет Октября (1917-1927 гг.) - пути развития Советской архитектуры.

- •12. Проект Дома науки и культуры для Новосибирска 20-30-х. Гг. (современный Академический театр оперы и балета).

- •13. Общественные здания в архитектуре ссср 1970-1980 гг.

- •14. Конкурс «Дворец Советов» в Москве, его влияние на застройку Москвы 1930-1950 гг.

- •15. Здания, сооружения “Олимпиады-80» в Москве

- •16. Генеральный план Москвы 1935 г.

- •17. Объединения современных архитекторов (оса)

- •18. Москва. Дворец Труда, конкурсное проектирование 1923 г.

- •19. Мельников к. Павильон «Махорка», павильон ссср на выставке в Париже 1925 г. Сравнительный анализ с павильонами ссср 1937-1939 гг.

- •20. Харьков. Дом Госпромышленности 1926-1928 гг.

- •21. Планетарий в Москве, 1927-1929 гг. И днк в Новосибирске.

- •22. Дом Совета Труда и Обороны ссср и гостиница «Москва» на Манежной площади, реконструкция ул. Горького в Москве в 1936-37 гг.

- •23. Творчество архитектора Жолтовского и.

- •24. Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Москве, история проектирования и строительства, 1920-1930 гг.

- •25. Принципы организации жилой застройки второй половины 30-х- начала 50-х гг. 20 века.

- •26. Архитектура зданий и сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг.

- •Жилой комплекс на Шаболовке

- •29. Дворец культуры, новый тип общественного здания.

- •30. Рабочий клуб. Проекты 20-х- начала 30-х гг. В Москве.

- •31. Творчество а. Щусева.

- •33. Братья Веснины. Основные постройки, творческие взгляды.

- •34. Проект памятника III Интернационалу и памятник жертвам революции в Петрограде.

- •35. Милютин. Соцгород. И. Леонидов. Магнитогорск.

- •36. Теория и практика жилищного строительства в 1956-1970 гг.

26. Архитектура зданий и сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг.

Одной из значительных строек, осуществленных в связи с реконструкцией Москвы, было сооружение в 1932-1937 гг. канала Москва - Волга. Строительство канала решило проблему водоснабжения огромного города, а также сделало Москву-реку полноводной, что благоприятствовало судоходству и усилило ее роль в городском ландшафте.

Наиболее крупным и своеобразным произведением архитектуры инженерных сооружений 30-х годов является, несомненно, канал им. Москвы, имевший чрезвычайно важное значение в качестве транспортной артерии, средства обводнения Москвы и резкого улучшения водоснабжения столицы. Канал является также весьма показательным с точки зрения изменений творческой направленности архитектуры 30-х годов, своеобразно отразившихся в строительстве промышленных зданий и инженерных сооружений.

Трасса канала протянулась от деревни Иваньково на Волге до Химок в Москве — на 128 км (для сравнения отметим, что Панамский канал, который считался грандиозным сооружением в мировом масштабе, имеет трассу 81 км). Только 8 км канала идет в естественном ложе, вся остальная его трасса — искусственные гидротехнические сооружения. В строительстве канала впервые были применены сегментные затворы в шлюзах, созданы новые виды изоляции от грунтовых вод и т.д.

Канал пересекает Среднерусскую возвышенность — Клинско-Дмитриевскую гряду, вызвавшую необходимость перевала воды на высоту 73 м. Для этого потребовалось в начале канала со стороны Волги создать искусственный подпор и поднять воду с отметки 107 м до отметки 124 м, что было выполнено при помощи Иваньковской плотины, образовавшей Московское море. В конце канала была сооружена Карамышевская плотина, повысившая уровень воды в канале со 112 до 120 м. На Волжском, северном склоне было, кроме того, устроено пять шлюзовых ступеней, а на Московском, южном склоне - четыре шлюзовые ступени.

Канал пролегает по живописным местам Среднерусской возвышенности. Задача состояла в том, чтобы вписать водную дорогу от Москвы до Волги в этот ландшафт, не повредив его природной красоты. Архитектура канала строилась в виде цепи сменяющихся ансамблей, разнообразных, но связанных единым характером архитектуры. Связь с природой, масштаб архитектурных форм, соизмеримый человеку и вместе с тем достаточно монументальный, — вот что в принципе обеспечило успех архитектуре канала им. Москвы. Конечно, результат определялся и мерой таланта авторов. Для большинства сооружений, таких как ансамбль Яхромского гидроузла (В. Мовчан), Икшинского гидроузла (Д. Савицкий), ансамбль шлюзов № 7 и 8 (В. Кринский), шлюз на реке Яузе и строившиеся последними трансформаторная станция и насосная подстанция (Г. Гольц), авторы нашли тактичную меру применения пластических форм, сообщавших гидротехническим комплексам разнообразие архитектурного облика. Архитектура зданий и сооружений вполне отвечала функциональным и техническим требованиям и одновременно ассоциативно связывалась с той русской традицией, которая в усадьбах классицизма и чисто утилитарные сооружения подчиняла законам господствующего стиля (работы Стасова, Львова и др.). В архитектуре канала нет прямого подражания каким-либо образцам. Налицо свободная композиция, отвечающая типологическим требованиям, а в пластическом отношении использующая стилизованные мотивы классических форм. Композиция партеров и объемных посадок способствует слиянию архитектуры с природой. Широкое применение получили монументальная скульптура и произведения декоративного искусства. Их содержание и архитектоническое построение подчинено общему образному строю композиции.

В Москве канал завершался Химкинским портом, в структуре которого господствовал новый речной вокзал (А. Рухлядев). Растянутая вдоль берега ярусная композиция вокзала с башней в центре ассоциируется с речными лайнерами и функционально обеспечивает удобство операций приема и отправки пассажиров. Автор правильно учел, что вокзал будет использован и как место отдыха и развлечений, и предусмотрел развитую ресторанную часть, широкие протяженные галереи на фасаде, напоминающие палубы речных судов. Однако на фасадах и в интерьерах вокзал перенасыщен декоративной лепниной, различной символикой и эмблематикой, не всегда отвечающей требованиям высокого вкуса. В подобного рода частностях уже угадываются украшательские тенденции последующих лет.

|

Канал имени Москвы. Речной вокзал в Химках. Пристань. А.М. Рухлядев. 1937 |

|

Канал имени Москвы. Речной вокзал в Химках. А.М. Рухлядев. 1937 |

|

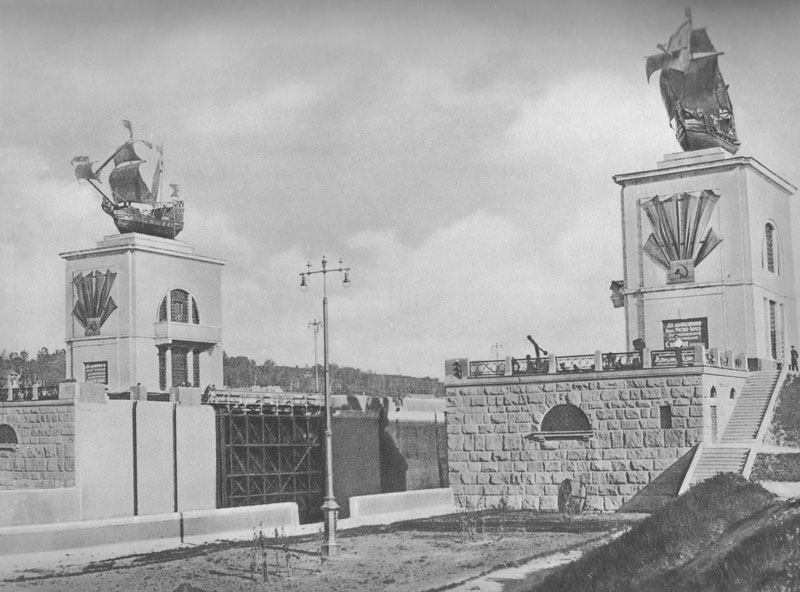

Канал имени Москвы. Башня управления шлюза № 3. В.Я. Мовчан. 1937 |

|

Канал имени Москвы. Карамышевская плотина. А.М. Рухлядев. 1937 |

|

Канал имени Москвы. Башня управления шлюза № 2. В.М. Лисицын. 1937 |

|

Канал имени Москвы. Башня управления шлюза № 5. Б.Д. Савицкий, Ю.А. Кун. 1937 |

|

Тоннель-проезд под каналом имени Москвы у шлюза № 8. В.Ф. Кринский. 1937 |

|

Канал имени Москвы. Заградительные ворота у Большой Волги. И.К. Белдовский. 1937 |

|

|

27. Ладовский. Н. Творческий путь, основные идеи теории архитектуры. Николай Александрович Ладовский (1881—1941) был ведущей фигурой направления архитектурного рационализма. С его именем связана реформа архитектурно-художественного образования в Московском Вхутемасе и разработка градостроительной концепции.

Процесс формирования творческого кредо Н. А. Ладовского был сложным и противоречивым. В 1918—1922 годах, когда постепенно складывались теоретические и творческие принципы рационализма, сторонники этого течения испытали влияние и школы И. Жолтовского, и кубофутуризма, и символического романтизма, и экспериментов супрематизма, и опытов художников-конструктивистов.

Вокруг Ладовского — признанного главы, теоретика, организатора и творческого лидера рационализма — постепенно, сначала и Живскульптархе (1919—1920 гг.), а затем с конца 1920 года в ИНХУКе (в группе объективного анализа и с 1921 года — в рабочей группе архитекторов *) создавался коллектив творческих единомышленников, объединившихся в 1923 году в Ассоциацию новых архитекторов (АСНОВА).

Придавая большое значение технике в развитии новой архитектуры, Ладовский, однако, видел главное в процессе формообразования не в эстетизации новых конструкций и материалов, а в тех возможностях, которые они предоставляют в области решения пространства. Он считал, что основной задачей архитектора является решение пространственных задач. Эти идеи нашли отражение и в его выступлениях на заседаниях Живскульптарха и рабочей группы архитекторов ИНХУКа.

В принятой в апреле 1921 года программе возглавлявшейся Ладовским рабочей группы архитекторов ИНХУКа были сформулированы такие основополагающие творческие принципы рационализма, как повышенное внимание к проблемам пространства и психологии восприятия. Эти принципы легли затем в основу теоретического кредо АСНОВА, председателем которой был Н. А. Ладовский.

Ладовский рассматривал основные факторы, влияющие на формообразование в такой последовательности: пространство — форма — конструкция. Это отражало его убежденность в подчиненной роли конструкций в процессе формообразования. Ладовский подчеркивал приоритет пространственного мышления архитектора перед освоением художественных возможностей конструкций. Он много внимания уделял поискам нового художественного образа (в 1919—1920 гг. Ладовский экспериментирует с динамическими композициями — проект коммунального дома и др.), широко используя новейшие материалы и конструкции и придавая большое значение учету объективных закономерностей композиционного построения архитектурной формы.

Н. А. Ладовский серьезно ставил вопрос о рациональных основах восприятия архитектурно-художественной формы. Он считал необходимым научно исследовать объективные психофизиологические закономерности восприятия человеком архитектурных форм, пространства и цвета. Ладовский создал во Вхутемасе (где он преподавал с 1920 г.) научно-исследовательскую лабораторию (известную «черную комнату»), где проводил опыты с целью подкрепить интуицию художника знаниями точных объективных закономерностей психофизиологии восприятия. Были созданы специальные приборы для проверки глазомера и пространственного воображения.

Ладовский ставил задачу найти в художественной стороне архитектуры не только эмоциональные, но и рациональные моменты, чтобы архитектор в своих формально-эстетических поисках мог учитывать объективные закономерности восприятия человеком архитектурных сооружений.

Наряду с большой теоретической и педагогической работой Н. А. Ладовский в 1920-е годы принимает активное участие во многих конкурсах: Советский павильон на выставке в Париже (1924), Смоленский рынок в Москве (1926), памятник Колумбу в Санто-Доминго (1929) и др.

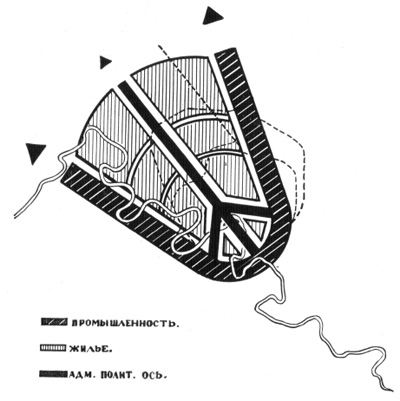

Большой интерес представляют теоретические и проектные предложения Н. А. Ладовского в области градостроительства, среди которых можно назвать прежде всего использование новых типов секций в жилом комплексе (трехлепестковые секции в проектах для Москвы и Иванова и др.), поиски новой гибкой (динамической) планировочной структуры города, разработка художественно-композиционных вопросов Застройки.

В 1928 году с группой сторонников Н. А. Ладовский выходит из АСНОВА и создает Объединение архитекторов-урбанистов (АРУ), в основу теоретического кредо которого была положена градостроительная концепция Ладовского, для которой был характерен комплексный подход к различным градостроительным проблемам.

В том же 1930 году Ладовский создает конкурсный проект Зеленого города под Москвой, в котором разработал новый тип гибкой автострады и предложил максимально использовать в жилищном строительстве принципы стандартизации и индустриализации (монтаж зданий из изготовленных на заводе полностью оборудованных и законченных жилых кабин).

В 1930-е годы Н. Ладовский создает конкурсные проекты театра в Свердловске (1931), Дворца Советов в Москве (1931 — 1932), театра МОСПС (1932) и др., разрабатывает проект реконструкции Трубной площади в Москве, по его проектам сооружаются станции Московского метрополитена — «Лермонтовская» (наружный павильон) и «Дзержинская» (перронный зал) и др.

|

|

Экспериментальный проект коммунального дома. Фасад, разрез и план. 1920 |

|

|

|

|

|

|

|

Проект памятника X. Колумбу в Санто-Доминго. 1929 |

Проект театра МОСПС. 1930 |

|

|

|

|

|

|

Проектные предложения по планировке новой Москвы. («Парабола»). 1930 |

|

|

|

28. Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) |

|

На рубеже 1922—1923 гг. группа единомышленников Ладовского уже сложилась в творческую организацию. Организация была названа Ассоциацией новых архитекторов (АСНОВА) (зарегистрирована 13 июля 1923 года).

Учредителями органиции были: сам Н. Ладовский и его коллеги —Н.В.Докучаев, В.Кринский, А.Рухлядев, В.Балихин. В состав АСНОВА в разное время входили такие выдающиеся деятели искусства, как Лазарь (Эль) Лисицкий и Константин Мельников.

АСНОВА неоднократно предпринимала попытки создать свой печатный орган. В 1926 году под редакцией Л.Лисицкого вышел первый и единственный выпуск «Известия АСНОВА». Однако, с собственной газетой ничего не получилось и рационалисты публиковали свои статьи в журнале «Строительство Москвы», в «Красной Ниве» и других изданиях.

Стоит отметить, что рационалисты весьма скептически отнеслись к первым конкурсам проектов (в частности, Дворца труда в Москве). Из-за отказа участвовать в этом конкурсе, рационалисты дали возможность конструктивистам занять лидирующее положение в архитектурной среде.

Рационалистами называли себя архитекторы объединения АСНОВА(Николай Александрович Ладовский (1881 — 1941), Константин Степанович Мельников и др.), выдвигавшие на первый план психо-физиологические особенности восприятия архитектурной формы и стремившиеся найти рациональные начала в образцом аспекте архитектуры.

Идеологи рационализма, в отличие от конструктивистов, много внимания уделяли психологическому восприятию архитектуры человеком.

Рационализм известен (и реализован) гораздо хуже, чем современный ему конструктивизм, однако это не делает это направление менее интересным.

В сфере архитектуры все будущие рационалисты прошли через неоклассику высокого художественного уровня (школа Ивана Жолтовского). Многие рационалисты были профессиональными художниками и графиками, причём самых разных направлений — от стилистики «Мира искусства» до кубизма.

В 1920-е годы, в условиях бурной полемики между консервативными неоклассиками и новаторами, рационалисты заняли свою нишу гораздо раньше конструктивистов и были не столь радикальны, как последние.

Так, творческий лидер рационализма Н. Ладовский не отрицал полностью наработок прошлого, как это делали вожди конструктивизма. Напротив, он призывал изучать классическое наследие и ни в коей мере не ограничиваться только утилитарной функцией проектируемого здания.

Кроме того, главным пунтом в творческой программе рационализма было понятие «пространство». Н. Ладовский писал: «Архитектура — искусство, оперирующее пространством». Он отмечал, что архитектурно оформленное пространство (здание) всегда особым образом воспринимается человеком: психологические особенности восприятия также следует учитывать при строительстве.