- •Ответы по истории отечественной архитектуры. Журин.

- •Ле Корбюзье. Участие в теории и практике советской архитектуры.

- •Творчество Леонидова.

- •5. Архитектурные идеи и практика в колхозном строительстве 1939-1954 гг.

- •Архитектура всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939-1954 гг.

- •8. Станция Московского метро 1 и 2 очереди в период 1940-х в начале 50-х гг.

- •Периодизация в Советской архитектуре, с краткой характеристикой каждого периода.

- •Особенности и примеры стилей в сталинской архитектуре

- •Неоклассицизм

- •]Эклектика и постройки в других стилях

- •10. Всероссийская сельскохозяйственная выставка и кустарно-промышленная выставка 1923 г. В Москве.

- •Архитектура первых лет Октября (1917-1927 гг.) - пути развития Советской архитектуры.

- •12. Проект Дома науки и культуры для Новосибирска 20-30-х. Гг. (современный Академический театр оперы и балета).

- •13. Общественные здания в архитектуре ссср 1970-1980 гг.

- •14. Конкурс «Дворец Советов» в Москве, его влияние на застройку Москвы 1930-1950 гг.

- •15. Здания, сооружения “Олимпиады-80» в Москве

- •16. Генеральный план Москвы 1935 г.

- •17. Объединения современных архитекторов (оса)

- •18. Москва. Дворец Труда, конкурсное проектирование 1923 г.

- •19. Мельников к. Павильон «Махорка», павильон ссср на выставке в Париже 1925 г. Сравнительный анализ с павильонами ссср 1937-1939 гг.

- •20. Харьков. Дом Госпромышленности 1926-1928 гг.

- •21. Планетарий в Москве, 1927-1929 гг. И днк в Новосибирске.

- •22. Дом Совета Труда и Обороны ссср и гостиница «Москва» на Манежной площади, реконструкция ул. Горького в Москве в 1936-37 гг.

- •23. Творчество архитектора Жолтовского и.

- •24. Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Москве, история проектирования и строительства, 1920-1930 гг.

- •25. Принципы организации жилой застройки второй половины 30-х- начала 50-х гг. 20 века.

- •26. Архитектура зданий и сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг.

- •Жилой комплекс на Шаболовке

- •29. Дворец культуры, новый тип общественного здания.

- •30. Рабочий клуб. Проекты 20-х- начала 30-х гг. В Москве.

- •31. Творчество а. Щусева.

- •33. Братья Веснины. Основные постройки, творческие взгляды.

- •34. Проект памятника III Интернационалу и памятник жертвам революции в Петрограде.

- •35. Милютин. Соцгород. И. Леонидов. Магнитогорск.

- •36. Теория и практика жилищного строительства в 1956-1970 гг.

Ответы по истории отечественной архитектуры. Журин.

Градостроительные теории рубежа 1920-30-х. гг. Урбанисты и дезурбанисты.

Отмена частной собственности на землю и крупное недвижимое имущество, а также государственное планирование народного хозяйства определили новое содержание градостроительства, его направленность на удовлетворение интересов всех трудящихся. Потребности промышленного и сельскохозяйственного развития страны с неизбежностью связывались с проблемами расселения. Период развития советской архитектуры с 1917 по 1932 г. в области градостроительства можно разделить на два этапа. Первый-это этап осознания архитекторами новых, дотоле необычных задач, проектных поисков, экспериментов и теоретических разработок градостроительных предложений, поскольку крупных градостроительных работ до 1926г. практически не было. Второй этап связан с ростом объемов реального строительства, возникновением новых населенных пунктов, вызванных к жизни интенсивным развитием промышленности в годы осуществления первого пятилетнего плана (1928-1932 гг.). В этот период внимание архитекторов было сосредоточено как на общей проблематике социалистического расселения, так и на разработке принципиальной структуры социалистического города. Первые градостроительные работы были связаны с созданием генеральных планов Москвы и Петрограда. В 1918 г. проф. Б. Сакулин, разрабатывая «Город будущего», составил план районной планировки большой территории, прилегающей к Москве.

..........В специально организованной в 1918 г. архитектурной мастерской Моссовета под руководством А. Щусева и И. Жолтовского был разработан генеральный план столицы, получивший название «Новая Москва» (1918-1924 гг.).........

В этот же период инж. С. Шестаков создает проект «Большой Москвы» (1921-1925 гг.), также основывающийся на исторически сложившейся радиально-кольцевой структуре города, общая территория которого увеличивалась до 200 тыс. га (территория Москвы была в 1912 г. 17,7 тыс. га, в 1929 г. 24,4 тыс. га, в 1933 г. 28,5 тыс. га)............

Площадь В. И. Ленина — центральная площадь города-начала застраиваться Таманяном в 1926 г. и была завершена уже после Великой Отечественной войны его учениками и последователями. Первые проектные работы по реконструкции Москвы, Ленинграда, и других городов были нацелены на улучшение санитарно-гигиенических условий жизни трудящихся. В этих проектах впервые решалась важная в социальном плане задача смягчения контрастов между центром и окраинными районами города путем разгрузки центральной части и создания на периферии благоустроенных жилых районов. Восстановительный период народного хозяйства закончился в 1928 г. Был утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Центральной задачей пятилетнего плана было превращение СССР из страны аграрной в страну индустриальную. Намечалось построить 17 новых городов с населением по 50 — 200 тыс. чел. В этот период создаются проектные институты градостроительного профиля — в Москве Гипрогор и на Украине Гипроград, которые развернули большую работу по составлению генеральных планов новых городов и по районной планировке. В течение 1929—1930 гг. проходили оживленные дискуссии по проблемам расселения. Столкнулись концепции урбанизма и дезурбанизма. Урбанисты считали, что единственно прогрессивной формой расселения является растущий город с высокой плотностью населения. Их идеолог экономист-статистик Л. Сабсович, принимавший участие в составлении первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, считал, что расселение в СССР должно быть решено сетью взаимосвязанных социалистических городов — промышленных, сельскохозяйственных и смешанного профиля с населением 50—80 тыс. чел. каждый. Эти новые рационально построенные города должны были заменить существующую сеть городов по всей стране в течение 10—15 лет. Создание таких городов рассматривалось как обязательное условие построения социалистического общества. В городах намечалось полное обобществление всех форм культурно-бытового обслуживания за счет государства (общественное воспитание детей, расселение взрослых в домах гостиничного типа, где каждый человек получает отдельную комнату, а дом в целом располагает различного рода обслуживающими учреждениями и помещениями для целей общения). Идеологом дезурбанизма выступил экономист М. Охитович, которого поддерживали некоторые члены ОСА, в том числе М. Гинзбург. Дезурбанисты механически воспринимая справедливую критику капиталистического города Марксом, Энгельсом и Лениным, вообще отрицали города как перспективную форму расселения. Они предлагали создание сети современных разветвленных и технически оснащенных магистралей, вдоль которых располагаются ленты жилых поселений («ни город, ни деревня») и параллельно им полосы промышленности, аграрные комплексы, учреждения науки и культуры. Связи жителей ленточной структуры поселения предполагалось обеспечивать при помощи развитого в техническом отношении общественного и личного транспорта (автомобиль, как считали дезурбанисты, будет иметь каждый человек). Основным типом жилища предполагался индивидуальный домик на одного человека из легких конструкций (в частности, сборных деревянных) со сроком амортизации не более 10 лет. Все культурно-бытовое обслуживание предполагалось только обобществленным, причем отделение детей от родителей для воспитания и образования за счет государства намечалось еще более последовательно, чем у урбанистов. Острота и сложность в решении проблемы расселения состояла в том, что подобного рода совершенно фантастические идеи разделялись многими архитекторами, рядом работников Госплана СССР и РСФСР. В качестве примера урбанистского решения можно привести проект города-коммуны Автостроя (А. Крутиков, В. Лавров, В. Попов, 1929 г.) на 50 тыс. чел. для начатого строительством автомобильного завода в районе Нижнего Новгорода. также проект генерального плана Кузнецка А. и Л. Весниных (1930 г.), выполненный в связи с развернувшимся строительством металлургического комбината. По проекту весь город состоял из отдельных жилых комплексов — домов-коммун. Каждый дом имел полный комплекс обслуживания и детские дошкольные и школьные учреждения.

.........С рядом дезурбанистских проектов выступили архитекторы Стройкома РСФСР под руководством М. Гинзбурга. Дезурбанистские принципы линейного расселения, разработанные М. Гинзбургом и М. Охитовичем, нашли отражение в конкурсе на проект Магнитогорска в 1930 г. М. Барщ, В. Владимиров, Н. Соколов, М. Охитович разработали в 1929 — 1930 гг. проект города, получивший название Магнитогорье, основной планировочной идеей которого было создание восьми функциональных полос вдоль шоссе, на каждом километре которого располагался сектор общественных и культурных учреждений. По идее авторов, жилые пояса соединяют промышленность с центрами сельскохозяйственного производства, что, по их мнению, могло способствовать ликвидации различий между городом и деревней. Близко к подобной структуре решал Магнитогорск в своем проекте И. Леонидов, пытаясь соединить в известной мере обе концепции — урбанизма и дезурбанизма..........

............В ходе дискуссии подверглись резкой критике и предложения урбанистов о «социалистическом городе» как единственном элементе расселения, их идея полного обобществления культурно-бытового обслуживания в качестве средства раскрепощения женщин от пут домашнего хозяйства и столь же утопичные предложения дезурбанистов. Отмечалась экономическая необоснованность подобных рек |

Государственная библиотека им. Ленина в Москве, 1928-1941 гг.

|

Москва. Государственная библиотека имени В.И. Ленина. В. Щуко, В. Гелъфрейх, 1928—1941 гг. |

В 1928 г. проводятся открытый и закрытый конкурсы на здание библиотеки имени В. И. Ленина. В итоге конкурсов лучшим был признан проект В. Щуко. Совместно с В. Гельфрейхом была проведена многостадийная доработка проекта и осуществлено строительство комплекса, которое растянулось вплоть до 1941 г. (а интерьеры завершались уже в послевоенный период). Проект В. Щуко и В. Гельфрейха был подвергнут подобно проекту Госбанка И. Жолтовского резкой критике со стороны приверженцев «новой» архитектуры. Авторов упрекали в эклектизме. Тем не менее жюри выделило именно этот проект, и это ясно свидетельствовало, что в оценке архитектурных явлений наметились существенные изменения. Поворот направленности архитектуры явно ощущался в творческой позиции авторов. Для строительства библиотеки был отведен участок по соседству с бывшим домом Пашкова. Комплекс библиотеки запроектирован из пяти частей, соединенных в единую систему вокруг внутренних дворов. Просторная площадь-плаза с лестницами во всю ее ширину на проспекты Маркса и Калинина ведет к главному входу, акцентированному стройным портиком. Из вестибюля мраморная лестница поднимается в зал каталога и распределительный холл, за которым размещены специализированные читальные залы. Высотный объем книгохранилища трактован нейтрально. Фасады корпусов, выходящие на проспекты Маркса и Калинина, решены при помощи метрического ряда лопаток с большими окнами между ними и металлическими вставками на уровне междуэтажных перекрытий с бронзовыми горельефными портретами писателей и деятелей науки. Корпуса завершены скульптурами, выполненными В. Мухиной, С. Евсеевым, Н. Крандиевской, М. Манизером. Это один из первых в нашей практике примеров удачного синтеза искусств, углубляющего образные характеристики здания. Комплекс библиотеки имени В. И. Ленина удачен в градостроительном плане, выразительно формируя пространство перед Кремлем на пересечении двух столичных проспектов. |

|

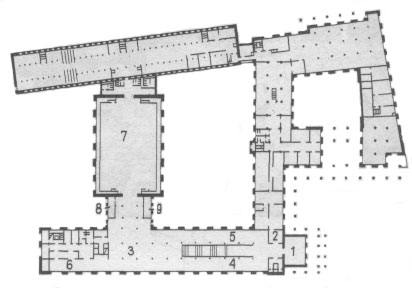

Москва. Государственная библиотека имени В.И. Ленина. В. Щуко, В. Гелъфрейх, 1928—1941 гг. План второго этажа 1 — конференц-зал; 2 — справочный стол; 3 — читательский каталог; 4-5 — постоянная выставка; 6 — лекционный зал; 7 — читальный зал; 8 — выдача книг; 9 — сдача книг |