- •На 8 вопрос найти ответ несмогли

- •9. Основные порты при интермодальных перевозках в Россию (Восточный, Владивосток, Санкт-Петербург, Таллинн). Инфраструктура, особенности.

- •1) Bанасадам (Старый порт)

- •2)Яхтенный порт Ванасадам (Ванасадама Яхисадам)

- •3)Порт Мууга (Мууга садам)

- •4)Южный порт Палдиски (Палдиски Лыунасадам)

- •6)Порт Сааремаа (Сааремаа садам)

- •10 Особенности различных портов

- •14 Ттс с участием железнодорожного транспорта.

- •15 Ттс с участием морского транспорта.

- •16. Ттс с участием морского транспорта. Перевозки в сообщении «река-море».

- •17. Ттс с участием морского транспорта. Лихтеровозные тсс.

- •19 Автомобильные интермодальные перевозки. Основные транспортные документы, правила их оформления.

- •21. Тарифная система на железнодорожном транспорте.

- •22. Соглашение смгс. Накладная смгс.

- •23. Авиаперевозки. Особенности, преимущества и недостатки. Пример интермодальной перевозки с использованием авиатранспорта. Документы.

- •24. Применение современных информационных технологий в организации процесса перевозок. Слежение за местоположением груза.

- •25. Повышение эффективности смешанных перевозок в транспортной системе России.

6)Порт Сааремаа (Сааремаа садам)

Порт Сааремаа, расположенный в деревне Нийнасе на берегу залива Кюдема, является самым молодым в семье портов Таллинна Садам. Это уникальный порт во всем регионе – порт Сааремаа специально был задуман и построен для обслуживания пассажирских судов.

Весной 2006 года в порту Сааремаа было построено 2 причала для облуживания пассажирских судов длиной до 200 метров, кроме этого, имеется причал для судов, обслуживающих порт, а также плавучий причал для обслуживания малых судов.

10 Особенности различных портов

Морской порт – очень важный транспортный узел. Здесь происходит погрузка, выгрузка, перегрузка и складирование грузов. В порту оформляют транспортные документы, производят вспомогательные операции технического обслуживания судов. В порту может происходить перераспределение, сортировка, переработка, упаковка грузов. Пассажирские суда в порту принимают и высаживают пассажиров.

Морские торговые порты бывают трех типов:

- общего назначения;

- специализированные;

- комбинированные.

В морском порту общего назначения обрабатываются суда и грузы на одних причалах.

Специализированные торговые порты ориентированы на массовую переработку определенного вида груза. Например, зерна, руды, леса, каменного угля, нефти и нефтепродуктов. С учетом характерных транспортных особенностей груза, происходит строительство причальной линии, оснащенной механизмами для подъема, перемещения груза. Возможно создание узкоспециальных комплексов с автоматизацией погрузочно-разгрузочных процессов.

Комбинированные морские порты являются наиболее крупными из всех типов торговых портов. У них есть причалы общего назначения, и специализированные причалы. Комбинированные порты могут перерабатывать товарно-штучные и массовые грузы.

Нормальное функционирование морского порта невозможно без сооружений и устройств механизации и автоматизации причала. Эти механизмы нужны для перемещения грузов внутри судна и в районе причальной линии. Для обработки, приема и отпуска груза необходимы складские площадки, весовое хозяйство, ограждения и т. д.

Береговые причалы оборудованы швартовными устройствами. В рейдовых портах (в районе акватории) установлены специальные якорные причальные приспособления. Существуют портовые места якорной стоянки судов. Дебаркадеры, другие плавучие пристани и набережные причалы относятся к береговым видам причалов.

Специализация морского порта зависит от характерных особенностей грузовой работы. Это позволяет оптимально использовать технические средства. Также снижает себестоимость и время проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Морские перевозки бывают заграничными (внешними) и каботажными (внутренними).

По типу эксплуатационных свойств морские суда можно разделить на:

- пассажирские;

- туристические;

- грузовые;

- грузопассажирские;

- наливные;

- сухогрузы;

- контрейлеры;

- контейнеровозы;

- лихтеровозы;

- комбинированные (перевозящие руду и нефть).

Современные морские порты приспособлены к приему крупнотоннажных морских судов. Они имеет глубоководные причалы, оборудованы высокопроизводительной автоматикой, контейнерными терминалами. Предусмотрена узкая специализация причальных механизмов перегрузки и транспортировки.

Операции с контейнерами в порту.

Очевидно, что крупнейшие в мире порты и терминалы развились, во многом, за счет обслуживания экономически активных географических регионов и, с наступлением эры контейнеризации, создания грузообразующих центров контейнерных перевозок для менее загруженных судоходных линий. На период 2010 2015 гг. намечены гигантские инвестиции в инфраструктуру, а также техническое и технологическое переоснащение транзитной системы России, что позволит повысить ее производительность и сделать цены конкурентными с морскими. Порты и уровень контейнеризации грузов – традиционно слабое место российской транспортной системы Так, за рубежом доля контейнеропригодных грузов достигает 60%, при этом в контейнерах перевозится порядка 30% грузов. В России этот показатель составляет около 2% грузов. Общей тенденцией последних лет является постепенный переход в мировой торговле на контейнерную технологию перевозок многих насыпных и навалочных грузов, совсем недавно шедших по традиционной схеме.

В соответствии с правилами перевозки морским транспортом (перевозка универсальных контейнеров) вывоз контейнеров из порта порожних и доставка в порт груженых, а также вывоз из порта груженых и доставка в порт порожних контейнеров производятся соответственно грузоотправителями и грузополучателями и за их счет.

Завоз контейнеров в порт производится по накладным, которые выписываются грузоотправителем, и вывоз их из порта производится по расходному ордеру, выписываемому портом. При местных перевозках завоз контейнеров в порт и вывоз контейнеров из порта производятся по нарядам, которые выписываются портом по установленной форме. Наряд выписывается портом в двух экземплярах: первый экземпляр - наряд, второй - корешок наряда. Наряд вместе с контейнером выдается грузоотправителю (грузополучателю), а корешок наряда остается в порту. При выдаче груженого или порожнего контейнера, а также при возврате порожнего или груженого контейнера в порт представитель порта проставляет в соответствующих графах наряда и корешка дату и время выдачи и возврата контейнера. Эти отметки заверяются подписями представителя порта и грузовладельца и в дальнейшем служат основанием для всех расчетов.. Перевозка грузов в контейнерах в прямом смешанном железнодорожно-морском, автомобильно-морском, авиационно-морском и т.д. сообщениях и в прямом водном осуществляется между пунктами, открытыми для производства операций с контейнерами в соответствующих видах сообщения.

Прием и передача универсальных контейнеров в морских портах.

Груз в контейнер должен загружаться грузоотправителем не выше установленных технических норм загрузки. При использовании контейнера под перевозку груза, для которого техническая норма загрузки не установлена, или под перевозку грузов, имеющих различные технические нормы, загрузка контейнера должна производиться до полной вместимости, но не выше грузоподъемности. В случае загрузки контейнера сверх его грузоподъемности грузоотправитель или сдающий контейнер вид транспорта обязан по требованию порта или судна выгрузить излишек груза из контейнера. В отдельных случаях, с согласия порта, эти операции могут быть произведены по поручению и за счет грузовладельца или сдающего вида транспорта силами и средствами порта. Все расходы, связанные с устранением несоответствия контейнеров согласно настоящих Правил, относятся на владельца контейнера, если эти отклонения не явились следствием неправильной эксплуатации контейнера.

По всем вопросам, касающимся вывоза контейнеров из портов просьба обращаться в компанию АльфаЛайнер, менеджеры которой дадут Вам исчерпывающие ответ по данной теме.

Кроме этого, компания АлафаЛайнер реализует населению контейнеры бывшие в употреблении, но находящиеся в хорошем состоянии и могут быть пригодны для хозяйственных нужд, в частности, контейнер 40 футов б/у и контейнер 20 футов б/у.

Это свидетельствует о том, что компания постоянно пополняет свой парк новыми контейнерами. Ваши грузы, перевозимые в контейнерах, мы перевезем в более надежном, техническом и конструктивном соотношении контейнере, а бывшие в употреблении контейнеры, контейнер 40 футов б/у и контейнер 20 футов б/у , компания предлагает Вам для использования по назначению.

По всем интересующим Вас вопросам, в частности, о ценах на контейнеры бывшие в употреблении контейнер 40 футов бу и контейнер 20 футов б/у и реализуемые населению просьба также обращаться в компанию АльфаЛайнер.

Тарифы на морские перевозки. Надбавки в линейных тарифах. Тарифы за услуги портов.

Цена морской перевозки может выражаться в форме фрахта или тарифа.

Фрахт – это цена морской перевозки, которая обуславливается договором между перевозчиком и фрахтователем на каждую перевозку в отдельности. В отличие от фрахта тарифы устанавливают заранее сами органы транспорта или соответствующие государственные органы. Расчеты за услуги, оказываемые на водном транспорте организациями, осуществляется с помощью транспортных тарифов.

Тарифы включают в себя:

платы, взыскиваемые за перевозку грузов;

сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов;

правила исчисления плат и сборов.

На морском транспорте существуют два основных понятия, связанные с оплатой ее цены: фрахт (цена морской перевозки в трамповом судоходстве) и линейный тариф.

Если груз следует по направлению устойчивого грузового потока, то перевозка осуществляется системой линейного судоходства. При этом груз движется по расписанию и оплачивается по объявленному тарифу.

В том случае, когда при выполнения перевозки работа грузового судна не связала с постоянными районами плавания, с постоянными портами погрузки и выгрузки, не ограничена определенным видом груза, то перевозка оплачивается по фрахтовой ставке.

Фрахтовая ставка применяется для расчета цены перевозки и отражает уровень цен мирового рынка на транспортировку данного товара морем. В настоящее время в России размер фрахта на государственном уровне не регулируется, а устанавливается договорным путем между судоходной компанией и грузовладельцем.

Линейный тариф включает в себя цену самой перевозки и погрузо-разгрузочных работ в портах. Линейные условия перевозок означают, что расходы по погрузке и выгрузке относятся на судно, если стороны не договорились об ином.

Обычно линейные тарифы состоят из двух частей: условия применения тарифов и собственно тарифные ставки. Цены на услуги на морском транспорте устанавливаются согласно прейскуранту № 11-01.

Классификация тарифов на водном транспорте

По форме построения тарифы подразделяют на:

табличные;

схемные.

В зависимости от вида плавания тарифы разделяют на:

тарифы на перевозки экспортно-импортных грузов в иностранные порты или обратно;

тарифы на перевозки грузов в каботажном плавании.

Тарифы на перевозки грузов в каботажном плавании подразделяются на:

общие, применяемые ко всем перевозкам, кроме перевозок, оплачиваемых по исключительным, местным и другим тарифам;

исключительные, которые применяются для некоторых грузов, отдельных периодов времени, определенных участков пути или отдельных районов плавания;

местные, устанавливаемые на основании особого положения. Их устанавливают главным образом на перевозки пассажиров на местных, пригородных и внутригородских линиях.

Факторы, влияющие на формирование тарифов на водном транспорте

характер груза;

количество груза;

готовность груза к отгрузке;

подверженность груза повреждениям;

ценность товара;

подверженность груза хищениям;

характер упаковки, укладка, транспортабельность груза;

конкуренция со стороны других транспортных фирм;

стоимость погрузо-разгрузочных работ; постоянные и переменные расходы;

страховка;

возможность обеспечения обратной загрузки и другие.

Многообразие факторов, трудность учета доли влияния каждого из них, выбор методов ценообразования в зависимости от размера и финансового состояния транспортной компании, невозможность точной оценки действия различных факторов все это обуславливает сложность процессов ценообразования на транспортные услуги.

Надбавки к линейному тарифу

Надбавки берутся за длиномерность груза, за тяжеловесность груза, за перевозку опасных грузов, за доставку в факультативный порт, за скопление судов в определенных портах. Это нечеткие критерии. Есть 2 категории надбавки, которые можно узнать сразу же:

1. Бункерная набавка (bunker adjustment factors/BAF). Отражает увеличение расходов на топливо. Любая конференция дает BAF, как правило, раз в неделю. Например, 10 долларов за тонну.

2. Валютная надбавка (currency adjustment factors/CAF). Отражает колебание курсов валют, тарифы даются в долларах США. Валютные надбавки бывают даже чаще, чем раз в неделю, некоторые конференции дают их 5 раз в неделю.

Портовые сборы

Суда, заходящие в морские порты, оплачивают ряд сборов и пошлин, которые называются судовыми сборами.

По назначению и принципам оплаты можно выделить сборы и услуги трёх основных видов:

1) портовые сборы,

2) лоцманская проводка,

3) оплата буксиров,

4) оплата швартовщиков,

5) оплата стивидорных работ.

К основным портовым сборам можно отнести: маячный сбор, портовый сбор, причальный сбор. Природа портовых сборов разнообразна в различных странах и регионах

Маячные сборы. Ставки маячного сбора устанавливают на регистровую тонну чистой вместимости. В некоторых портах, кроме государственного, взимается местный маячный сбор (местный маячный сбор штата).

Портовые сборы. Портовые сборы взимаются с судов во всех портах мира, однако встречаются под различными названиями: портовый, тоннажный, корабельный, якорный, доковый и т.п. Устанавливается обычно в зависимости от чистой вместимости. Однако в некоторых портах ставки сбора установлены на единицу груза или в зависимости от валовой вместимости, либо учитывая несколько факторов. Сбор оплачивается за каждый заход и выход судна из порта.

Помимо собственного портового сбора, судно при заходе в порт оплачивает часто большое число различных мелких сборов: административный, в пользу дома моряков, таможенный, санитарный, дноуглубительный. В замерзающих портах обычно предусматривается ледовый сбор, период действия которого в течение календарного года определяется действующими правилами.

Причальный сбор. Причальный сбор взимается за предоставление судну конкретного портового сооружения на определенный срок.

К портовым услугам относятся: лоцманская проводка, буксировка, швартовка и стивидорные работы. Базисная ставка устанавливается в зависимости от той характеристики судна, которая определяет объем и сложность работы (валовая вместимость, чистая вместимость судна, длина, осадка).

Лоцманская проводка. Каждый вид услуг (обязательная – необязательная, внепортовая – внутрипортовая) оплачивается по особым ставкам даже в тех случаях, когда они выполняются одним и тем же лоцманом.

Работа портовых (доковых) лоцманов оплачивается по видам операций:

проводка судна подходным каналом и отшвартовка к причалу;

проводка на место якорной стоянки;

перестановка в порту;

отшвартовка и вывод судна за пределы порта.

Работа портовых буксиров. Работа портовых буксиров оплачивается в каждом порту по особому тарифу. Ставки тарифа установлены обычно на регистровую тонну валовой вместимости судна.

Швартовые операции. Швартовые операции оплачиваются по опубликованным тарифам, которые рассчитаны в зависимости от валовой или чистой вместимости судна, а в отдельных портах – от длины судна или дедвейта.

В ряде портов действуют сборы за содержание лоцманской службы, организацию сбора мусора и др. Оплата таких сборов обязательна, даже если судно не заказывало соответствующие услуги.

Оплата стивидорных работ. Заключая договор морской перевозки, стороны наряду с другими условиями определяют в нем взаимные обязательства по организации и оплате стивидорных операций в портах погрузки и выгрузки. В коммерческой практике международных морских перевозок применяются различные варианты распределения этих расходов:

gross terms – судно оплачивает грузовые операции в порту погрузки и в порту выгрузки;

free in – судно свободно от расходов и рисков при погрузке, т.е. оплачивает только выгрузку;

free out – судно свободно от расходов и рисков при выгрузке, т.е. оплачивает только погрузку;

free in and out (FIO) – судно свободно от расходов по погрузке и выгрузке;

free in and out and stowed (trimmed) (FIOS/T) – судно свободно от расходов по погрузке, выгрузке и укладке (штивке) грузов.

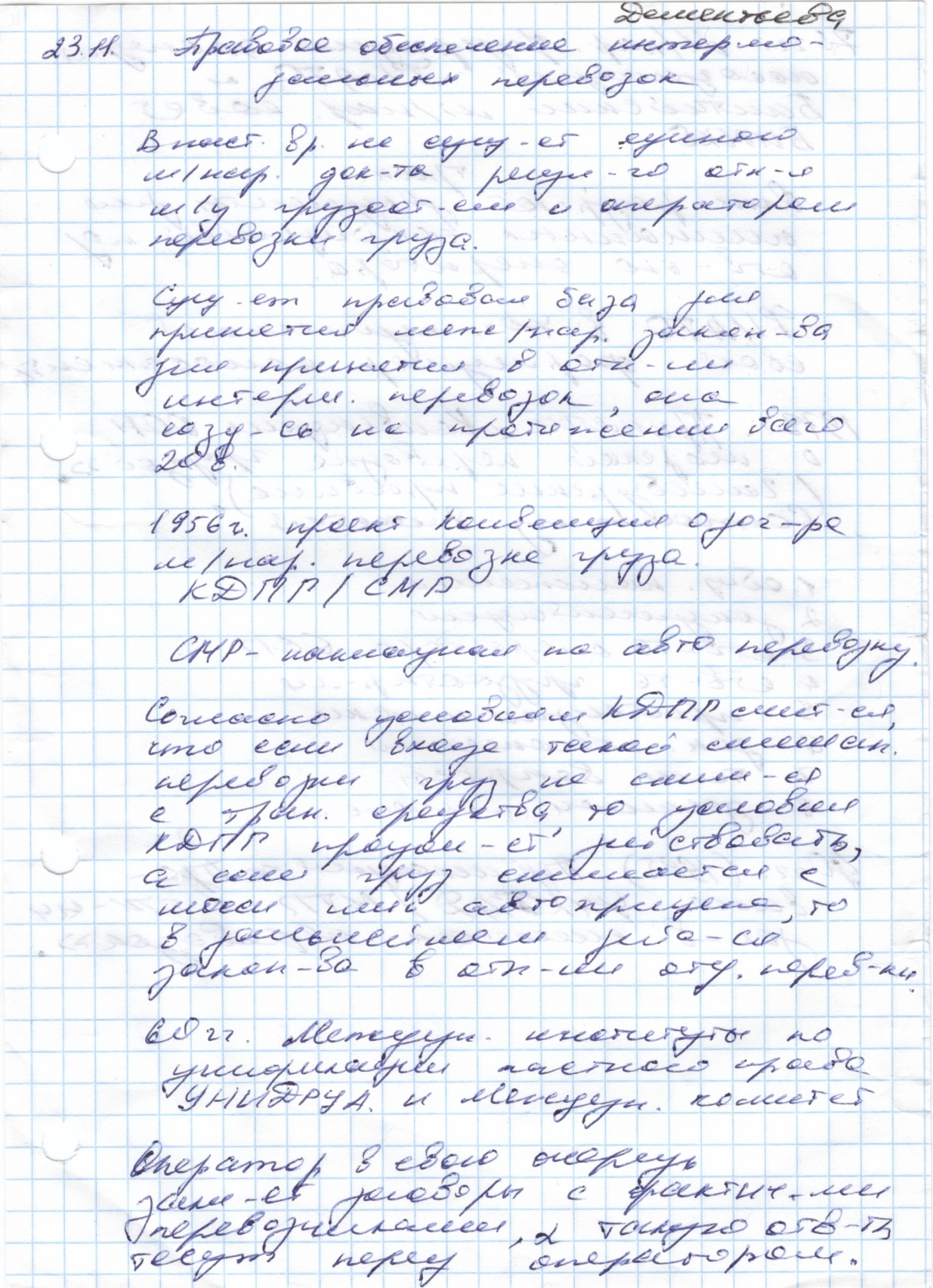

Правовая основа регулирования смешанных перевозок в России.

Законодательную основу развития комбинированных перевозок в России предопределяет «Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП)», подписанное в феврале 1991 года Австрией, Беларусью, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Германией, Грецией, Грузией, Данией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией, Российской Федерацией, Румынией, Словакией, Словенией, Турцией, Францией, Хорватией, Чехией и Швейцарией. К настоящему времени к Соглашению присоединилось и большинство республик СНГ.

Соглашением определяются правовые рамки для согласованного плана развития комбинированных перевозок и инфраструктуры, необходимой для их осуществления, на основе международных параметров и стандартов.

Правовые аспекты прямой смешанной перевозки были предметом многих научных разработок, главным образом в связи с выработкой и подписанием Конвенции ООН о международной смешанной перевозке грузов 1980 года.

В соответствии с «Конвенцией о международных смешанных перевозках» ООН, грузы международного смешанного сообщения должны следовать под управлением операторов перевозок. Эта Конвенция была парафирована и представителем СССР, но к настоящему времени еще не вступила в силу из-за недостаточного количества стран, ее ратифицировавших. Тем не менее, ее положения все шире применяются в международной практике, особенно в странах ЕС. Конвенция определяет оператора смешанной перевозки как «любое лицо, которое от собственного имени или через другое действующее от его имени лицо заключает договор смешанной перевозки и выступает как сторона договора, а не как агент, или от имени грузоотправителя или перевозчиков, участвующих в операциях смешанной перевозки, и принимает на себя ответственность за исполнение договора». В международной практике операторы – основные организаторы прямых смешанных перевозок, в России же статус оператора пока не определен. Это одно из существенных отличий норм международного и российского права в области перевозок. И если за границей ответственность за исполнение договора перевозки несет оператор, то в России – тот перевозчик, у которого в данный момент находится перевозимый груз.

В современном российском праве до настоящего момента не создано правовой базы, регулирующей отношения, вытекающие из прямых смешанных перевозок, что негативно сказывается на развитии транспортного комплекса и его интеграции в мировую транспортно-логистическую систему. В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплены лишь основные условия перевозки в прямом смешанном (комбинированном) сообщении. Правовое регулирование условий осуществления таких перевозок, включая условия и порядок заключения договоров, определяющих взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа отнесены ГК РФ к предмету регулирования отдельного закона о смешанных (комбинированных) перевозках. Однако этот законодательный акт до сих пор не принят, несмотря на то, что с момента введения в действие второй части ГК РФ прошло более 10 лет.

Этот закон ускорит внедрение современных международных технологий передачи информации, а также других положений в части таможенных требований, рациональных способов опломбирования вагонов, контейнеров и т. д. Он также явится основой реорганизации международных смешанных перевозок в стране и сблизит отечественное транспортное законодательство с нормами зарубежной практики.

В настоящее время по данному кругу вопросов применяются нормы, содержащиеся в главе 5 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации 2003 г., в Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации 2001 г. и в Уставе автомобильного транспорта РСФСР 1969 г. Однако данные нормативные правовые акты регламентируют лишь отдельные аспекты прямых смешанных перевозок.

Кроме того, продолжают действовать и применяются на практике отдельные нормативные правовые акты Союза ССР и РСФСР. В частности, продолжают применяться Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, утвержденные Минморфлотом СССР, Минречфлотом РСФСР и МПС СССР в 1985 г., которые определяют права, обязанности и ответственность транспортных организаций и грузовладельцев при перевозке грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.

Положения перечисленных выше нормативных правовых актов в части правового регулирования прямых смешанных перевозок содержат ряд правовых пробелов, которые затрудняют их использование на практике.

В 2006 году по заказу Министерства транспорта Российской Федерации была подготовлена и после последующего обсуждения согласована Концепция федерального закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках».

Согласно Концепции, целями законопроекта являются:

– создание правовых основ взаимодействия организаций различных видов транспорта, пользователей их услугами при осуществлении прямых смешанных (комбинированных) перевозок;

– гармонизация положений законодательства Российской Федерации в области прямых смешанных перевозок с международноправовой базой в этой области в целях создания условий для углубления процессов интеграции национальной транспортной системы в международную транспортно-логистическую систему;

– устранение пробелов в правовом регулировании прямых

смешанных (комбинированных) перевозок;

– создание условий для устойчивого развития прямых смешанных (комбинированных) перевозок, повышения их доступности и качества;

– создание условий для повышения конкурентоспособности национальной транспортной системы на международном рынке грузо- и пассажироперевозок;

– повышение эффективности государственного управления транспортной системой;

– создание условий для развития конкурентной среды при выполнении смешанных перевозок под управлением транспортных операторов.

13 Развитие правового

регулирования интермодальных перевозок

в 20 веке.