- •2) Классификация наук

- •Законы сохранения и симметрии

- •Первый закон Ньютона Основная статья: Инерция

- •Современная формулировка[править | править исходный текст]

- •Второй закон Ньютона

- •Современная формулировка[править | править исходный текст]

- •Третий закон Ньютона

- •Современная формулировка

- •Запись уравнений Максвелла и системы единиц

- •2)Строение клетки

- •1)Принципы эволюции

Билет1

1)Фундамента́льные взаимоде́йствия — качественно различающиеся типы взаимодействия элементарных частиц и составленных из них тел.

На сегодня достоверно известно существование четырех фундаментальных взаимодействий:

гравитационного;

электромагнитного;

сильного;

слабого.

При этом электромагнитное и слабое взаимодействия являются проявлениями единого электрослабого взаимодействия.

Ведутся поиски других типов фундаментальных взаимодействий, как в явлениях микромира, так и в космических масштабах, однако пока какого-либо другого типа фундаментального взаимодействия не обнаружено.

В физике механическая энергия делится на два вида — потенциальную и кинетическую энергию. Причиной изменения движения тел (изменения кинетической энергии) является сила (потенциальная энергия) (см. второй закон Ньютона). Исследуя окружающий нас мир, мы можем заметить множество самых разнообразных сил: сила тяжести, сила натяжения нити, сила сжатия пружины, сила столкновения тел, сила трения, сила сопротивления воздуха, сила взрыва и т. д. Однако когда была выяснена атомарная структура вещества, стало понятно, что все разнообразие этих сил есть результат взаимодействия атомов друг с другом. Поскольку основной вид межатомного взаимодействия — электромагнитное, то, как оказалось, большинство этих сил — лишь различные проявления электромагнитного взаимодействия. Одно из исключений составляет, например, сила тяжести, причиной которой является гравитационное взаимодействие между телами, обладающими массой.

Физические постоянные делятся на две основные группы — размерные и безразмерные постоянные. Численные значения размерных постоянных зависят от выбора единиц измерения. Численные значения безразмерных постоянных не зависят от систем единиц и должны определяться чисто математически в рамках единой теории. Среди размерных физических постоянных следует выделять константы, которые не образуют между собой безразмерных комбинаций, их максимальное число равно числу основных единиц измерения — это и есть собственно фундаментальные физические постоянные (скорость света, постоянная Планка и др.). Все остальные размерные физические постоянные сводятся к комбинациям безразмерных постоянных и фундаментальных размерных постоянных. С точки зрения фундаментальных констант эволюция физической картины мира это переход от физики без фундаментальных констант (классическая физика) к физике с фундаментальными константами (современная физика). Классическая физика при этом сохраняет своё значение как предельный случай современной физики, когда характерные параметры исследуемых явлений далеки от фундаментальных постоянных.

Фундаментальные физические постоянные

Величина |

Символ |

Значение |

Прим. |

||||||

скорость света в вакууме |

|

299 792 458 м·с−1 |

точно |

||||||

гравитационная постоянная |

|

6,673 84(80)·10−11 м3·кг−1·с−2 |

a |

||||||

постоянная Планка (элементарный квант действия) |

|

6,626 069 57(29)·10−34 Дж·с |

a |

||||||

постоянная Планка (приведенная) |

|

1,054 571 726(47)·10−34 Дж·с |

a |

||||||

элементарный заряд |

|

1,602 176 565(35)·10−19 Кл |

a |

||||||

постоянная Больцмана |

|

1,380 6488(13)·10−23 Дж·К−1 |

a |

||||||

Планковские величины (размерные комбинации постоянных c, G, h, k]Название |

Символ |

Значение |

Прим. |

|

|||||

планковская масса |

|

2,176 44(11)·10−8 кг |

a |

|

|||||

планковская длина |

|

1,616 252(81)·10−35 м |

a |

|

|||||

планковское время |

|

5,391 24(27)·10−44 с |

a |

|

|||||

планковская температура |

|

1.416785(71) ·1032 K |

a |

|

|||||

Постоянные, связывающие разные системы единиц]Название |

Символ |

Значение |

Прим. |

||||||

постоянная тонкой структуры |

|

7,297 352 5376(50)·10−3 |

a |

||||||

|

137,035 999 679(94) |

a |

|||||||

электрическая постоянная |

|

8,854 187 817 620… ·10−12 Ф·м−1 |

точно |

||||||

атомная единица массы |

|

1,660 538 782(83)·10−27 кг |

a |

||||||

число Авогадро |

|

6,022 141 29(27)·1023 моль−1[3] |

a |

||||||

Некоторые другие физические постоянные

Название |

Символ |

Значение |

Прим. |

масса электрона |

|

9,109 382 15(45)·10−31 кг |

a |

масса протона |

|

1,672 621 637(83)·10−27 кг |

a |

масса нейтрона |

|

1,674 927 211(84)·10−27 кг |

a |

постоянная Фарадея |

|

96 485,3399(24) Кл·моль−1 |

a |

универсальная газовая постоянная |

|

8,314 472(15) Дж·К−1·моль−1 |

a |

удельный молярный объём идеального газа (при 273,15 К, 101,325 кПа) |

|

22,413 996(39)·10−3 м³·моль−1 |

a |

стандартное атмосферное давление |

atm |

101 325 Па |

точно |

боровский радиус |

|

0,529 177 208 59(36)·10−10 м |

a |

энергия Хартри |

|

4,359 743 94(22)·10−18 Дж |

a |

постоянная Ридберга |

|

1,097 373 156 853 9(55)·107 м−1 |

a |

магнетон Бора |

|

927,400 915(23)·10−26 Дж·Тл−1 |

a |

магнитный момент электрона |

|

−928,476 377(23)·10−26 Дж·Тл−1 |

a |

g-фактор свободного электрона |

|

2,002 319 304 362 2(15) |

a |

ядерный магнетон |

|

5,050 783 24(13)·10−27 Дж·Тл−1 |

a |

магнитный момент протона |

|

1,410 606 662(37)·10−26 Дж·Тл−1 |

a |

гиромагнитное отношение протона |

|

2,675 222 099(70)·108 с−1·Тл−1 |

a |

первая радиационная постоянная |

|

3,741 771 18(19)·10−16 Вт·м² |

a |

вторая радиационная постоянная |

|

1,438 7752(25)·10−2 м·К |

a |

постоянная Стефана-Больцмана |

|

5,670 400(40)·10−8 Вт·м−2·К−4 |

a |

постоянная Вина |

|

2,8977685(51)·10−3м·К |

а |

стандартное ускорение свободного падения на поверхности Земли |

|

9,806 65 м·с−2 |

a |

Температура тройной точки воды |

|

273,16 K (точно |

|

Антро́пный при́нцип — аргумент «Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек». Этот принцип был предложен с целью объяснить, с научной точки зрения, почему в наблюдаемой нами Вселенной имеет место ряд нетривиальных соотношений между фундаментальными физическими параметрами, которые необходимы для существования разумной жизни.

Различные формулировки

Слабый антропный принцип: во Вселенной встречаются разные значения мировых констант, но наблюдение некоторых их значений более вероятно, поскольку в регионах, где величины принимают эти значения, выше вероятность возникновения наблюдателя. Другими словами, значения мировых констант, резко отличные от наших, не наблюдаются, потому что там, где они есть, нет наблюдателей.

Сильный антропный принцип: Вселенная должна иметь свойства, позволяющие развиться разумной жизни.

Вариантом сильного АП является АПУ (Антропный принцип участия), сформулированный в 1983 году Джоном Уилером[2][3]:

2) Классификация наук

Наибольшую известность получила классификация наук, данная Ф. Энгельсом в «Диалектике природы». Исходя из развития движущейся материи от низшего к высшему, он выделил механику, физику, химию, биологию, социальные науки. На этом же принципе субординации форм движения материи основана классификация наук Б.М. Кедрова. Он различал шесть основных форм движения материи: субатомно-физическую, химическую, молекулярно-физическую, геологическую, биологическую и социальную.

В настоящее время в зависимости от сферы, предмета и метода познания различают науки:

1) о природе – естественные;

2) об обществе – гуманитарные и социальные;

3) о мышлении и познании – логика, гносеология, эпистемология и др.

В Классификаторе направлений и специальностей высшего профессионального образования с перечнем магистерских программ (специализаций), разработанных научно-методическими советами – отделениями УМО по направлениям образования выделены:

1) естественные науки и математика (механика, физика, химия, биология, почвоведение, география, гидрометеорология, геология, экология и др.);

2) гуманитарные и социально-экономические науки (культурология, теология, филология, философия, лингвистика, журналистика, книговедение, история, политология, психология, социальная работа, социология, регионоведение, менеджмент, экономика, искусство, физическая культура, коммерция, агроэкономика, статистика, искусство, юриспруденция и др.);

3) технические науки (строительство, полиграфия, телекоммуникации, металлургия, горное дело, электроника и микроэлектроника, геодезия, радиотехника, архитектура и др.);

Билет 2

1) К научным методам теоретического уровня обучения следует отнести: 1) формализацию — построение абстрактно-математических моделей, раскрывающих сущность изучаемых процессов действительности; 2) аксиоматизацию — построение теорий на основе аксиом — утверждений, доказательства истинности которых не требуется; 3) гипотетико-дедуктивный метод — создание системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах. Другим способом деления будет разбивка на всеобщие, общенаучные и конкретно-научные методы обучения. Среди всеобщих можно выделить такие методы, как: 1) анализ — расчленение целостного предмета на составные части (стороны, признаки, свойства или отношения) с целью их всестороннего изучения; 2) синтез — соединение ранее выделенных частей предмета в единое целое; 3) абстрагирование — отвлечение от ряда несущественных для данного исследования свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением интересующих нас свойств и отношений; 4) обобщение — прием мышления, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки объектов;

2) Специальная теория относительности

Билет 3

1) Становление науки

2) Общая теория относительности

Билет 4

011. Механистическая картина мира Посмотреть ответы на другие вопросы к экзамену или зачету по дисциплине "Концепции современного естествознания (КСЕ)" Основоположниками классической механики являются итальянец Галилео Галилей и англичанин Исаак Ньютон. Они осуществили крупный научный проект который можно назвать механизация природы. Они представили природу как множество материальных точек обладающих формой (пространственно геометрическими свойствами), величиной (количественно-математическими свойствами), движениями(механическими свойствами), которые связаны причинно следственными зависимостями, выражаемыми уравнениями математики. В основу своей методологии основоположники положили эксперимент с математической обработкой результатов измерения. Галилей подверг критике идеи Аристотеля: - о зависимости скорости падения свободно падающих тел от их массы - о существовании абсолютно легких тел - идея о совершенном движении по кругу - идею о том что движение осуществляется только под воздействием внешней силы Галилей сформулировал принцип инерции: Тело движущее по горизонтальной плоскости не встречающее никаких сопротивлений движению будет двигаться равномерно и прямолинейно и после прекращения воздействия внешних сил. Масса - это физическая величина, являющаяся мерой количества материи и инертности тела. Галилей ввел принцип относительности по которому в инерциальных системах все законы механики одинаковы. Инерциальные системы - это такие системы, находящиеся относительно друг от друга ив состоянии покоя и равномерного прямолинейного движения. При переходе от одной инерциальной системы к другой используется так называемые галилеевы преобразования (принцип сохранения скоростей). Завершил создание о классической механике Исаак Ньютон. Ньютон выдвинул новый принцип исследования природы по которому необходимо вывести 2 или 3 общих начала(закона)движения и на этой основе объяснить свойства и действия всех телесных вещей. Ньютон сформулировал 3 закона классической механики: 1) закон инерции - всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или прямолинейного движения пока и поскольку оно не принуждает приложными(внешними)силами изменить это состояние. 2) закон количества движения - изменение количества движения пропорционально приложению действующей силы и происходит по направлению той прямой по которой эта сила действует. 3) закон противодействия - действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие. Ньютон подчеркивал что знание законов механики (управляющих явлениями) не предполагает раскрытие их причин. Здесь устанавливается только количественная зависимость в результате точного математического описания. Исаак Ньютон разработал учение о силе тяготения (гравитации). Из этого учения следует что сила тяжести есть та сила, которая действует между всеми материальными телами на расстоянии. Таким образом, основными чертами механической картины мира: 1) время считается обратимым 2) механические процессы подчиняются принципу жесткого детерминизма, одной причине соответствует одно следствие, связь однозначная и жесткая 3) пространство и время имеет абсолютный характер(никак не связанный с движением тел) 4) все движения тел(в том числе высшие ....) сводятся к механическому движению 5) механицизм связывается с принципом дальнодействия по которому действие и сигналы могут передаваться в пустом пространстве с какой угодно скоростью. Основные принципы механистической картины мира Принцип - это понятие, обозначающее основополагающую идею или исходное требование. 1. Признание абсолютно достоверных истин и абсолютно достоверных знаний. 2. Резкое разграничение сферы духа и сферы материи, признание наличия однозначных причинно-следственных связей. Основной метод познания - это эксперимент с математическим описанием его результатов. Переход к механистической картине мира стал по существу первой научной революцией. 2) Согласно современным представлениям, формирование Солнечной системы началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного коллапса небольшой части гигантского межзвёздного молекулярного облака. Большая часть вещества оказалась в гравитационном центре коллапса с последующим образованием звезды — Солнца. Вещество, не попавшее в центр, сформировало вращающийся вокруг него протопланетный диск, из которого в дальнейшем сформировались планеты, их спутники, астероиды и другие малые тела Солнечной системы.

Гипотеза об образовании Солнечной системы из газопылевого облака — небулярная гипотеза — первоначально была предложена в XVIII веке Эммануилом Сведенборгом, Иммануилом Кантом и Пьером-Симоном Лапласом. В дальнейшем её развитие происходило с участием множества научных дисциплин, в том числе астрономии, физики, геологии и планетологии. С началом космической эры в 1950-х годах, а также с открытием в 1990-х годах планет за пределами Солнечной системы (экзопланет), эта модель подверглась многократным проверкам и улучшениям для объяснения новых данных и наблюдений.

Согласно общепринятой в настоящее время гипотезе, формирование Солнечной системы началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного коллапса небольшой части гигантского межзвёздного газопылевого облака. В общих чертах, этот процесс можно описать следующим образом:

Спусковым механизмом гравитационного коллапса стало небольшое (спонтанное) уплотнение вещества газопылевого облака (возможными причинами чего могли стать как естественная динамика облака, так и прохождение сквозь вещество облака ударной волны от взрыва сверхновой, и др.), которое стало центром гравитационного притяжения для окружающего вещества — центром гравитационного коллапса. Облако уже содержало не только первичные водород и гелий, но и многочисленные тяжёлые элементы (Металличность), оставшиеся после звёзд предыдущих поколений. Кроме того, коллапсирующее облако обладало некоторым начальным угловым моментом.

В процессе гравитационного сжатия размеры газопылевого облака уменьшались и, в силу закона сохранения углового момента, росла скорость вращения облака. Из-за вращения скорости сжатия облака параллельно и перпендикулярно оси вращения различались, что привело к уплощению облака и формированию характерного диска.

Как следствие сжатия росла плотность и интенсивность столкновений друг с другом частиц вещества, в результате чего температура вещества непрерывно возрастала по мере сжатия. Наиболее сильно нагревались центральные области диска.

При достижении температуры в несколько тысяч кельвинов, центральная область диска начала светиться — сформировалась протозвезда. Вещество облака продолжало падать на протозвезду, увеличивая давление и температуру в центре. Внешние же области диска оставались относительно холодными. За счёт гидродинамических неустойчивостей, в них стали развиваться отдельные уплотнения, ставшие локальными гравитационными центрами формирования планет из вещества протопланетного диска.

Когда температура в центре протозвезды достигла миллионов кельвинов, в центральной области началась термоядерная реакция горения водорода. Протозвезда превратилась в обычную звезду главной последовательности. Во внешней области диска крупные сгущения образовали планеты, вращающиеся вокруг центрального светила примерно в одной плоскости и в одном направлении.

Билет 5

1) Уравнение состояния идеального газа

Уравнение состояния идеального газа (иногда уравнение Клапейрона или уравнение Менделеева — Клапейрона) — формула, устанавливающая зависимость между давлением, молярным объёмом и абсолютной температурой идеального газа. Уравнение имеет вид:

![]() ,

,

где

—

давление,

—

давление, —

молярный

объём,

—

молярный

объём, —

универсальная

газовая постоянная

—

универсальная

газовая постоянная —

абсолютная

температура,

К.

—

абсолютная

температура,

К.

Так как

![]() ,

где

,

где

![]() —

количество

вещества,

а

—

количество

вещества,

а

![]() ,

где

,

где

![]() —

масса,

—

масса,

![]() —

молярная

масса,

уравнение состояния можно записать:

—

молярная

масса,

уравнение состояния можно записать:

![]()

Эта форма записи носит имя уравнения (закона) Менделеева — Клапейрона.

Уравнение, выведенное

Клапейроном, содержало некую неуниверсальную

газовую постоянную

![]() ,

значение которой необходимо было

измерять для каждого газа:

,

значение которой необходимо было

измерять для каждого газа:

![]()

Менделеев же обнаружил, что прямо пропорциональна , коэффициент пропорциональности он назвал универсальной газовой постоянной.

Это уравнение называется уравнением состояния идеального газа. Уравнение, устанавливающее связь между давлением, объемом и температурой газов, было получено французским физиком Бенуа Клапейроном (1799—1864). В форме (26.7) его впервые применил великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907), поэтому уравнение состояния газа называется уравнением Менделеева — Клапейрона. Для исследования связи между объемом, давлением и температурой газа можно использовать герметичный сосуд, объем которого может изменяться. Внешний вид такого прибора — сильфона — представлен на рисунке 87.

Изопроцессы в газах. Уравнение (26.7) показывает, что возможно одновременное изменение пяти параметров, характеризующих состояние идеального газа. Однако многие процессы в газах, происходящие в природе и осуществляемые в технике, можно рассматривать приближенно как процессы, в которых изменяются лишь два параметра из пяти. Особую роль в физике и технике играют три процесса — изотермический, изохорный и изобарный. Рассмотрим эти процессы.

Изотермический процесс. Изотермическим процессом называется процесс, протекающий при постоянной температуре T. Из уравнения состояния идеального газа (26.7) следует, что при постоянной температуре T и неизменных значениях массы газа и его молярной массы M произведение давления p газа на его объем V должно оставаться постоянным:

![]() .

(26.8)

.

(26.8)

Изотермический процесс можно осуществить, например, путем изменения объема газа при постоянной температуре. График изотермического процесса называется изотермой. Изотерма, изображенная в прямоугольной системе координат, по оси ординат которой отсчитывается давление газа, а по оси абсцисс — его объем, является гиперболой (рис. 88).

Уравнение (26.8), устанавливающее связь между давлением и объемом газа при постоянной температуре, было получено из эксперимента до создания молекулярно-кинетической теории газов в 1662 г. английским физиком Робертем Бойлем (1627 — 1691) и в 1676 г. французским физиком Эдмом Мариоттом (1620—1684). Поэтому это уравнение называют законом Бойля — Мариотта.

Изохорный процесс. Изохорным процессом называется процесс, протекающий при неизменном объеме V и условии m = const и M = const. При этих условиях из уравнения состояния идеального газа (26.7) для двух значений температуры T0 и T следует

![]() и

и

![]() ,

,

или

![]() ,

,

![]()

Если

T0

выбрать равным 273 К (0 °С), то

![]() .

Обозначив

.

Обозначив

![]() ,

получим уравнение для изохорного

процесса

,

получим уравнение для изохорного

процесса

![]() ,

(26.9)

,

(26.9)

где

p

— давление газа при абсолютной температуре

T,

p0

— давление газа при температуре 0 °С,

![]() —

температурный коэффициент давления

газа, равный

—

температурный коэффициент давления

газа, равный

![]() .

.

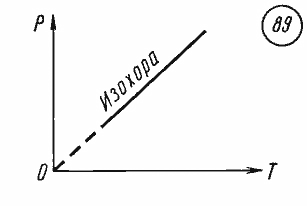

График уравнения изохорного процесса называется изохорой. Изохора, изображенная в прямоугольной системе координат, по оси ординат которой отсчитывается давление газа, а по оси абсцисс — его абсолютная температура, является прямой, проходящей через начало координат (рис. 89).

Экспериментальным путем зависимость давления газа от температуры исследовал французский физик Жак Шарль (1746—1823) в 1787 г. Поэтому уравнение (26.9) называется законом Шарля.

Изохорный процесс можно осуществить, например, нагреванием воздуха при постоянном объеме.

Изобарный процесс. Изобарным процессом называется процесс, протекающий при неизменном давлении p и условии m = const и M = const.

Таким же способом, как это было сделано для изохорного процесса, можно получить для изобарного процесса уравнение

![]() ,

(26.10)

,

(26.10)

где V — объем газа при абсолютной температуре T, V0 — объем газа при температуре 0 °С; коэффициент , равный , называется температурным коэффициентом объемного расширения газов.

График уравнения изобарного процесса называется изобарой. Изобара, изображенная в прямоугольной системе координат, по оси ординат которой отсчитывается объем газа, а по оси абсцисс — его абсолютная температура, является прямой, проходящей через начало координат (рис. 90).

Экспериментальное исследование зависимости объема газа от температуры провел в 1802 г. французский физик Жозеф Гей-Люссак (1778—1850). Поэтому уравнение (26.10) называется законом Гей-Люссака.

Изобарный процесс происходит, например, при нагревании или охлаждении воздуха в стеклянной колбе, соединенной со стеклянной трубкой, отверстие в которой закрыто небольшим столбом жидкости (рис. 91).