- •Глава 1. Система автоматического контроля (сак) технологических параметров

- •§1. Некоторые понятия метрологии (науки об измерениях)

- •§2. Общие сведения о Государственной системе приборов

- •§3. Структурная схема системы автоматического контроля (сак)

- •§4. Теплоэнергетические параметры

- •4.1. Контроль давления

- •4.1.1. Классификация приборов для измерения давления

- •4.1.1.1. Жидкостные манометры

- •4.1.1.2. Деформационные манометры

- •4.1.1.3. Электрические манометры

- •4.1.2. Электрические датчики давления «Сапфир»

- •4.2. Контроль температуры

- •4.2.1. Классификация приборов контроля температуры

- •4.2.1.1. Термометры расширения

- •4.2.1.2. Дилатометрические и биметаллические преобразователи

- •Датчики – реле температуры Устройства терморегулирующие дилатометрические тудэ

- •4.2.1.3. Манометрические термометры

- •4.2.1.4. Термоэлектрические термометры

- •4.2.1.5. Термометры сопротивления

- •4.2.2. Пирометры (инфракрасные термометры)

- •Пирометр Thermalert gp

- •4.2.3. Интеллектуальные датчики температуры

- •Интеллектуальные датчики температуры autrol att2100

- •4.2.4. Управляющие устройства

- •4.3. Контроль расхода

- •4.3.1. Сущность измерения расхода по методу

- •4.3.2. Осредняющие напорные трубки

- •4.3.3. Расходомеры обтекания. Ротаметры

- •4.3.4. Тахометрические расходомеры

- •4.3.5. Электромагнитный метод измерения расхода жидкости

- •4.3.6. Вихревые расходомеры

- •4.3.7. Ультразвуковые расходомеры

- •4.3.8. Кориолисовые (массовые) расходомеры

- •4.3.9. Расходомер сыпучих веществ DensFlow

- •4.3.10. Измерение расхода на основе тепловых явлений

- •4.3.10.1. Калориметрические расходомеры

- •4.3.10.2. Термоконвективные расходомеры

- •4.3.10.3. Термоанемометры

- •4.4. Контроль уровня

- •4.4.1. Методы измерения уровня жидкости,

- •Акустический уровнемер зонд-3м

- •Датчики-реле уровня жидкости поплавковые дру-1пм

- •4.4.2. Методы измерения уровня сыпучих материалов, применяемые в химической промышленности

- •4.4.3. Беспроводной интеллектуальный преобразователь

- •§5. Контроль параметров качества (состава и свойств веществ)

- •5.1.1. Масс-спектрометры

- •5.1.2. Хроматографы

- •5.1.3. Универсальный многоканальный газоанализатор автоматического непрерывного контроля «ганк-4»

- •5.1.4. Комплексный анализатор дымовых газов sg700

- •5.1.5. Парамагнитный анализатор кислорода в газах mg8

- •5.1.6. Концентратомер ксо-у2

- •5.2. Определение свойств веществ

- •5.2.1. Измерение плотности жидкостей и газов

- •5.2.2. Измерение вязкости веществ

- •5.2.3. Измерение влажности газов и твердых тел

- •5.2.3.1. Контроль относительной влажности газов

- •Измерительные преобразователи температуры и влажности роса-10

- •5.2.3.2. Контроль влажности твердых (сыпучих) тел

- •5.2.5. Измеритель проводимости sc202

- •5.2.6. Измерение мутности

- •5.2.7. Измерение цвета

- •Технические характеристики TeleFlash Compact:

- •§6. Измерение механических и электрических параметров

- •6.1. Измерение весовых величин

- •6.1.1. Использование тензодатчиков

- •Измерение толщины материалов из диэлектриков

- •6.3. Датчик потускнения факела дмс-100м-пф

- •6.4. Измеритель мощности pr 300

- •6.5. Датчики положения

- •6.5.1. Датчики контроля скорости (дкс)

- •Технические характеристики дкс

- •6.5.2. Оптические датчики метки (дом)

- •Технические характеристики (дом)

- •6.5.3. Оптические бесконтактные выключатели (вбо)

- •Технические характеристики вбо типа т

- •Технические характеристики вбо типа r

- •Технические характеристики вбо типа d

- •6.5.4. Емкостные бесконтактные выключатели

- •Ниже приведены примеры использования емкостных бесконтактных выключателей (рис. 6.29-6.32).

- •Технические характеристики емкостного бесконтактного выключателя

- •6.5.5. Ультразвуковой бесконтактный выключатель

- •6.5.6. Пироэлектрические датчики

- •6.5.7. Сигнализатор движения радиоволновый сдр101п

- •6.6. Волоконно-оптические датчики

- •6.6.1. Волоконно-оптические датчики магнитного поля

- •6.6.2. Измерение давления

- •6.6.3. Измерение температуры

- •6.6.4. Измерение уровня

- •Глава 2. Система автоматического регулирования технологических параметров (сар)

- •§1. Структура сак и сар

- •§2. Сар как совокупность типовых

- •2.1. Динамические звенья сар

- •Усилительное звено

- •Апериодическое звено 1-го порядка

- •Интегрирующее звено (астатическое)

- •Колебательное звено

- •Апериодическое звено 2-го порядка

- •Дифференцирующее звено

- •2.1.1. Необходимые сведения из операционного исчисления

- •2.1.2. Передаточные функции типовых динамических звеньев.

- •2.2. Объект регулирования

- •§ 3. Исполнительные устройства

- •3.1. Иcполнительные механизмы

- •Регулирующие органы

- •3.2.1. Регулирующие клапаны

- •Коаксиальный клапан

- •Клеточный клапан

- •Основные технические данные клеточного клапана серии 41005 зао «дс Контролз»

- •Производитель: зао «дс Контролз», г.Великий Новгород

- •3.2.2. Регулирующие заслонки

- •Шиберные задвижки

- •Учебное пособие

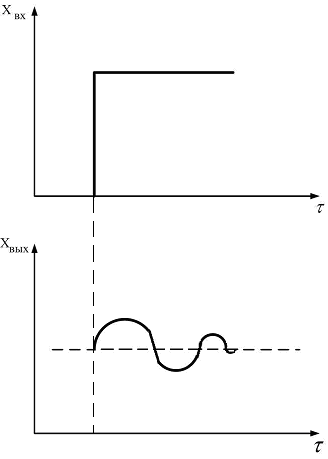

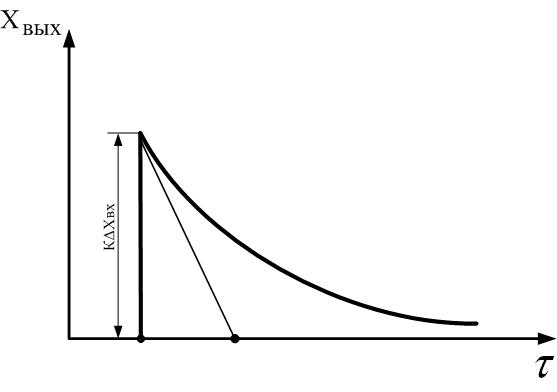

Колебательное звено

После

скачкообразного изменения хвх

изменение хвых

имеет форму затухающих синусоидальных

колебаний (

– коэффициент затухания,

![]() ).

).

Рис. 2.10.

Звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением 2-го порядка:

![]() ,

,

где Т1, Т2, к – постоянные коэффициенты.

Решение уравнения имеет вид:

![]() ,

,

где

![]() ;

;

![]() ;

;

;

;

![]() .

.

В зависимости от значения величина хвых может совершать незатухающие колебания (=0), возрастающие колебания (<0), затухающие колебания (<1).

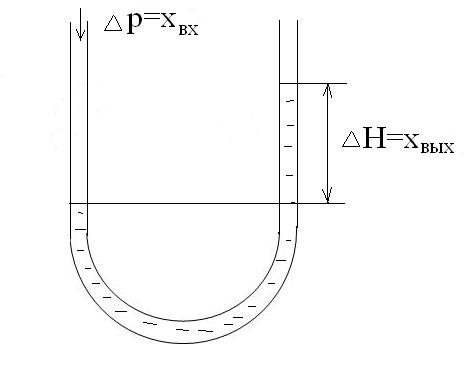

Примером звена (<1) является U-образная трубка.

Рис. 2.11.

Апериодическое звено 2-го порядка

Зависимость

![]() в неустановившемся режиме для данного

типа звена имеет вид:

в неустановившемся режиме для данного

типа звена имеет вид:

![]() ,

,

где Т1, Т2, к – постоянные коэффициенты.

Решением данного уравнения является:

![]() .

.

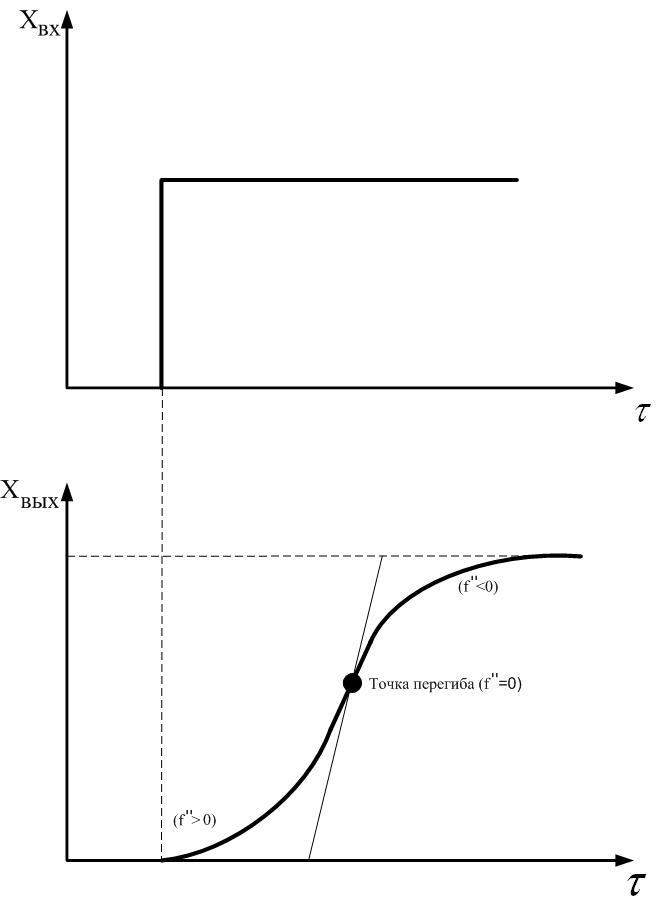

Величина хвых с течением времени стремится к новому установившемуся значению без колебаний. Есть точка перегиба.

Пример.

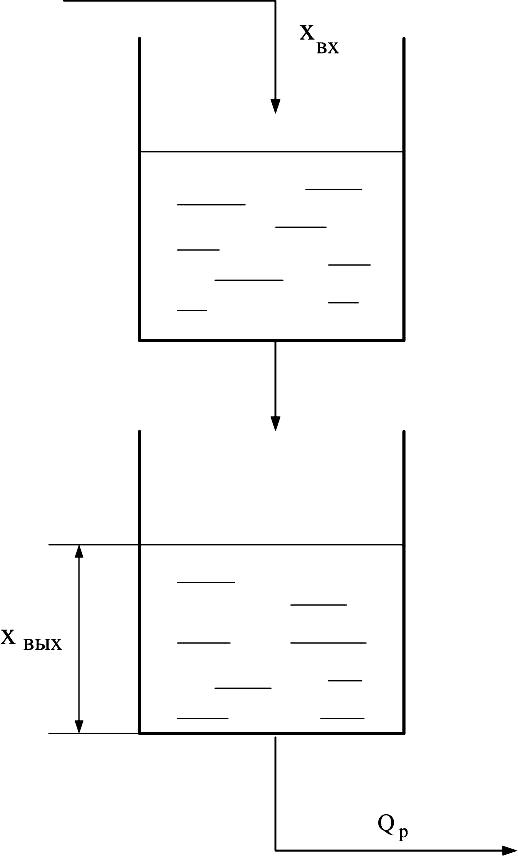

Рис. 2.12. Двухемкостный объект

Рис. 2.13. Динамическая характеристика двухемкостного объекта

Уравнения колебательного и апериодического звена 2-го порядка имеют одинаковый вид. Как их отличить?

Пример:

Если

![]() ,

то это апериодическое звено 2-го порядка;

,

то это апериодическое звено 2-го порядка;

![]() – колебательное

звено (как здесь 42<47).

– колебательное

звено (как здесь 42<47).

Дифференцирующее звено

У звена такого типа изменение хвых пропорционально скорости изменения хвх.

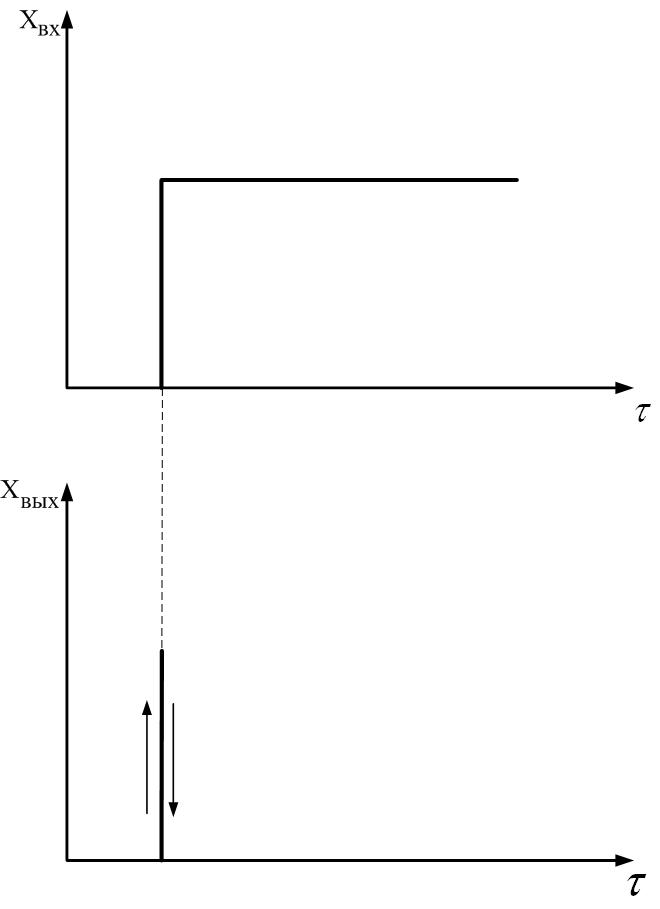

а) Идеальное дифференцирующее звено

![]()

Рис. 2.14.

Величина хвых в момент изменения хвх меняется от 0 до и снова возвращается к нулю.

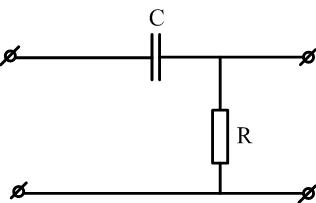

б) Реальное дифференцирующее звено

![]() ;

;

![]()

Рис. 2.15.

Т – постоянная времени.

Пример:

Рис. 2.16.

Конденсатор С зарядили мгновенно. Затем он постепенно разряжается через сопротивление: это RC цепочка – реальное дифференцирующее звено.

2.1.1. Необходимые сведения из операционного исчисления

Форма записи математической модели объекта (звена) может быть различной: алгебраические и трансцендентные уравнения, обыкновенные дифференциальные уравнения и дифференциальные уравнения в частных производных. В некоторых случаях используются специальные формы записи, такие как передаточные функции, временные и частотные характеристики.

Для того, чтобы записать передаточную функцию звена необходимо использовать метод операционного исчисления.

Основной идеей этих методов является переход от исходного дифференциального уравнения к некоторому вспомогательному алгебраическому, при построении которого учитывается также система начальных условий.

Обратное преобразование от решения вспомогательного алгебраического уравнения позволяет получить требуемое частное решение первоначально заданного дифференциального уравнения.

Основным

понятием операционного исчисления

является преобразование Лапласа, которое

ставит в соответствие функции

действительной переменной f()

(оригиналу),

определенной при

![]() – изображение-функцию

F(p),

определенную равенством:

– изображение-функцию

F(p),

определенную равенством:

![]() ,

,

где р – положительное действительное число или комплексное число с положительной действительной частью.

Переход

от оригинала f()

к его изображению обозначается

символами:

![]() или

или

![]() ,

а от изображения к оригиналу

,

а от изображения к оригиналу

![]() или

или

![]() .

.

Чтобы гарантировать существование изображения и сходимость всех используемых несобственных интегралов, достаточно предположить, что оригинал f() удовлетворяет следующим условиям:

1. На любом конечном интервале функции f() и f’() имеют не более конечного числа точек разрыва 1-го рода (конечных скачков);

2. f() 0 для <0;

3.

f()

растет не быстрее показательной, т.е.

существуют такие действительные

постоянные М>0, S>0,

что

![]() .

.

Существуют правила для преобразования Лапласа, которые используются при решении дифференциальных уравнений [25].

Вот некоторые из правил, которые потребуются:

Дифференцирование оригинала

Пусть

f()

дифференцируема на

![]() и f’()

удовлетворяет условиям 1-3 существования

изображения. Тогда:

и f’()

удовлетворяет условиям 1-3 существования

изображения. Тогда:

а)

если

,

то

![]() ;

в частности, если

;

в частности, если

![]() ,

то

,

то

![]() ,

т.е.

дифференцированию функции соответствует

умножение изображения на «р».

,

т.е.

дифференцированию функции соответствует

умножение изображения на «р».

б)

если

![]() существует и удовлетворяет условиям

1-3, то из

следует

существует и удовлетворяет условиям

1-3, то из

следует

![]() .

В частности, если

.

В частности, если

![]() удовлетворяет нулевым начальным условиям

удовлетворяет нулевым начальным условиям

![]() ,

то

,

то

![]() .

.

Таким

образом, при переходе к изображениям и

при соблюдении нулевых начальных

значений с оператором дифференцирования

![]() можно обращаться как с обычным множителем

«р».

можно обращаться как с обычным множителем

«р».

Интегрирование оригинала

Пусть

непрерывна на

![]() ,

удовлетворяет условиям 1-3 существования

изображения и

.

,

удовлетворяет условиям 1-3 существования

изображения и

.

Тогда

![]() ,

т.е. интегрирование функции соответствует

деление изображения на «р».

,

т.е. интегрирование функции соответствует

деление изображения на «р».

Временной оператор – Р

Передаточная функция – W(P)

Динамические

свойства звеньев САР, а также САР в целом

часто удобнее представлять не

дифференциальными уравнениями, а так

называемыми передаточными функциями

![]() .

В дальнейшем будем обозначать

.

В дальнейшем будем обозначать

![]() и

и

![]() как

как

![]() и

и

![]() .

.

Передаточная

функция рассматривается как условная

запись дифференциального уравнения, в

котором временной оператор

![]() обозначен буквой Р, т.е.

обозначен буквой Р, т.е.

![]() .

В

результате передаточные функции условно

рассматриваются как алгебраические

выражения (взамен дифференциальных).

Это облегчает и упрощает анализ полученных

выражений при математических выкладках,

связанных с изучением САР.

.

В

результате передаточные функции условно

рассматриваются как алгебраические

выражения (взамен дифференциальных).

Это облегчает и упрощает анализ полученных

выражений при математических выкладках,

связанных с изучением САР.

Получим передаточные функции для вышеназванных типовых динамических звеньев.