- •Глава 1. Система автоматического контроля (сак) технологических параметров

- •§1. Некоторые понятия метрологии (науки об измерениях)

- •§2. Общие сведения о Государственной системе приборов

- •§3. Структурная схема системы автоматического контроля (сак)

- •§4. Теплоэнергетические параметры

- •4.1. Контроль давления

- •4.1.1. Классификация приборов для измерения давления

- •4.1.1.1. Жидкостные манометры

- •4.1.1.2. Деформационные манометры

- •4.1.1.3. Электрические манометры

- •4.1.2. Электрические датчики давления «Сапфир»

- •4.2. Контроль температуры

- •4.2.1. Классификация приборов контроля температуры

- •4.2.1.1. Термометры расширения

- •4.2.1.2. Дилатометрические и биметаллические преобразователи

- •Датчики – реле температуры Устройства терморегулирующие дилатометрические тудэ

- •4.2.1.3. Манометрические термометры

- •4.2.1.4. Термоэлектрические термометры

- •4.2.1.5. Термометры сопротивления

- •4.2.2. Пирометры (инфракрасные термометры)

- •Пирометр Thermalert gp

- •4.2.3. Интеллектуальные датчики температуры

- •Интеллектуальные датчики температуры autrol att2100

- •4.2.4. Управляющие устройства

- •4.3. Контроль расхода

- •4.3.1. Сущность измерения расхода по методу

- •4.3.2. Осредняющие напорные трубки

- •4.3.3. Расходомеры обтекания. Ротаметры

- •4.3.4. Тахометрические расходомеры

- •4.3.5. Электромагнитный метод измерения расхода жидкости

- •4.3.6. Вихревые расходомеры

- •4.3.7. Ультразвуковые расходомеры

- •4.3.8. Кориолисовые (массовые) расходомеры

- •4.3.9. Расходомер сыпучих веществ DensFlow

- •4.3.10. Измерение расхода на основе тепловых явлений

- •4.3.10.1. Калориметрические расходомеры

- •4.3.10.2. Термоконвективные расходомеры

- •4.3.10.3. Термоанемометры

- •4.4. Контроль уровня

- •4.4.1. Методы измерения уровня жидкости,

- •Акустический уровнемер зонд-3м

- •Датчики-реле уровня жидкости поплавковые дру-1пм

- •4.4.2. Методы измерения уровня сыпучих материалов, применяемые в химической промышленности

- •4.4.3. Беспроводной интеллектуальный преобразователь

- •§5. Контроль параметров качества (состава и свойств веществ)

- •5.1.1. Масс-спектрометры

- •5.1.2. Хроматографы

- •5.1.3. Универсальный многоканальный газоанализатор автоматического непрерывного контроля «ганк-4»

- •5.1.4. Комплексный анализатор дымовых газов sg700

- •5.1.5. Парамагнитный анализатор кислорода в газах mg8

- •5.1.6. Концентратомер ксо-у2

- •5.2. Определение свойств веществ

- •5.2.1. Измерение плотности жидкостей и газов

- •5.2.2. Измерение вязкости веществ

- •5.2.3. Измерение влажности газов и твердых тел

- •5.2.3.1. Контроль относительной влажности газов

- •Измерительные преобразователи температуры и влажности роса-10

- •5.2.3.2. Контроль влажности твердых (сыпучих) тел

- •5.2.5. Измеритель проводимости sc202

- •5.2.6. Измерение мутности

- •5.2.7. Измерение цвета

- •Технические характеристики TeleFlash Compact:

- •§6. Измерение механических и электрических параметров

- •6.1. Измерение весовых величин

- •6.1.1. Использование тензодатчиков

- •Измерение толщины материалов из диэлектриков

- •6.3. Датчик потускнения факела дмс-100м-пф

- •6.4. Измеритель мощности pr 300

- •6.5. Датчики положения

- •6.5.1. Датчики контроля скорости (дкс)

- •Технические характеристики дкс

- •6.5.2. Оптические датчики метки (дом)

- •Технические характеристики (дом)

- •6.5.3. Оптические бесконтактные выключатели (вбо)

- •Технические характеристики вбо типа т

- •Технические характеристики вбо типа r

- •Технические характеристики вбо типа d

- •6.5.4. Емкостные бесконтактные выключатели

- •Ниже приведены примеры использования емкостных бесконтактных выключателей (рис. 6.29-6.32).

- •Технические характеристики емкостного бесконтактного выключателя

- •6.5.5. Ультразвуковой бесконтактный выключатель

- •6.5.6. Пироэлектрические датчики

- •6.5.7. Сигнализатор движения радиоволновый сдр101п

- •6.6. Волоконно-оптические датчики

- •6.6.1. Волоконно-оптические датчики магнитного поля

- •6.6.2. Измерение давления

- •6.6.3. Измерение температуры

- •6.6.4. Измерение уровня

- •Глава 2. Система автоматического регулирования технологических параметров (сар)

- •§1. Структура сак и сар

- •§2. Сар как совокупность типовых

- •2.1. Динамические звенья сар

- •Усилительное звено

- •Апериодическое звено 1-го порядка

- •Интегрирующее звено (астатическое)

- •Колебательное звено

- •Апериодическое звено 2-го порядка

- •Дифференцирующее звено

- •2.1.1. Необходимые сведения из операционного исчисления

- •2.1.2. Передаточные функции типовых динамических звеньев.

- •2.2. Объект регулирования

- •§ 3. Исполнительные устройства

- •3.1. Иcполнительные механизмы

- •Регулирующие органы

- •3.2.1. Регулирующие клапаны

- •Коаксиальный клапан

- •Клеточный клапан

- •Основные технические данные клеточного клапана серии 41005 зао «дс Контролз»

- •Производитель: зао «дс Контролз», г.Великий Новгород

- •3.2.2. Регулирующие заслонки

- •Шиберные задвижки

- •Учебное пособие

4.2.1.3. Манометрические термометры

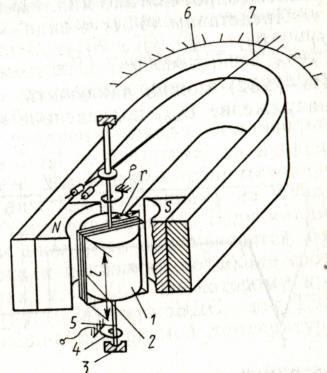

Рис.4.37. Манометрический термометр

Манометрический термометр (рис.4.37) состоит из термобаллона 1, капиллярной трубки 2 и манометрической части (3-6). Вся система прибора (термобаллон, капилляр, манометрическая пружина) заполняется рабочим веществом. Различают следующие типы манометрических термометров. Газозаполненные (газовые), вся система которых заполнена газом (например, азотом) под некоторым начальным давлением. Жидкозаполненные (жидкостные), система которых заполнена жидкостью (ртуть, ксилол). Конденсационные, в которых термобаллон частично заполнен низкокипящей жидкостью, а остальное его пространство заполнено парами этой жидкости. Термобаллон помещают в зону измерения температуры. При нагревании термобаллона давление рабочего вещества внутри замкнутой системы увеличивается. Увеличение давления воспринимается манометрической трубкой (пружиной), которая воздействует через передаточный механизм на стрелку или перо прибора. Термобаллон обычно изготовляют из нержавеющей стали, а капилляр - из медной или стальной трубки с внутренним диаметром (0,15—0,5) мм. В зависимости от назначения прибора длина капиллярной трубки может быть различна (до 60 м). Для защиты от механических повреждений капилляр помещают в защитную оболочку из стального плетеного рукава. Иногда капилляра может не быть и термобаллон непосредственно соединяется с манометрической частью. В манометрических термометрах применяют одновитковые, многовитковые (геликоидальные) с числом витков от 6 до 9 и спиральные манометрические трубки. При измерении температуры агрессивных сред термобаллон манометрического термометра устанавливается в защитной гильзе. Манометрические термометры широко применяют в химических производствax. Они просты по устройству, надежны в работе. С помощью этих приборов можно измерять температуру в диапазоне от -120 до +600°С. Для работы со вторичными приборами (а также с контроллерами) изготавливаются манометрические термометры с электрической и пневматической дистанционными передачами унифицированных сигналов системы ГСП [3].

4.2.1.4. Термоэлектрические термометры

Термоэлектрический термометр включает в себя: датчик (термоэлектрический преобразователь – термопара), канал связи (термоэлектродные провода), вторичный прибор (милливольтметр, потенциометр или контроллер).

Термоэлектрический преобразователь

Первичным преобразователем термоэлектрического термометра служит термопара, состоящая из двух разнородных проводников. Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте (эффект Т. Й. Зеебека), т.е. на возникновении в замкнутой цепи из двух разнородных проводников электрического тока, в том случае если места спаев имеют разную температуру [3]. Электродвижущая сила, обусловленная неодинаковыми температурами мест соединения t и t0 называется термо-э.д.с., а создающий ее преобразователь – термоэлектрическим термометром (термопара).

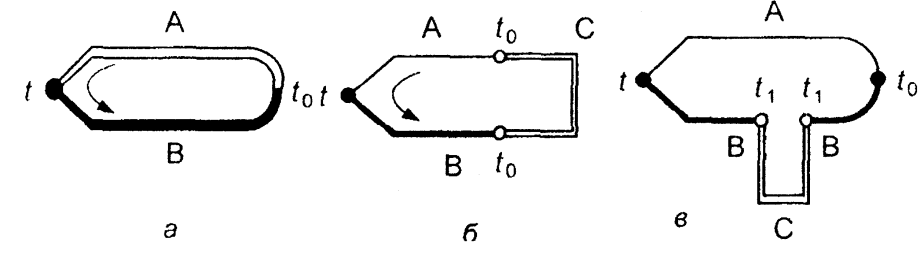

Спай с температурой t называется горячим или рабочим, спай с температурой t0 – холодным или свободным, а проводники А и Б – термоэлектродами (рис. 4.38-4.39).

t0

A

В

A

В

t

Рис 4.38. Термоэлектрическая цепь из двух разнородных проводников

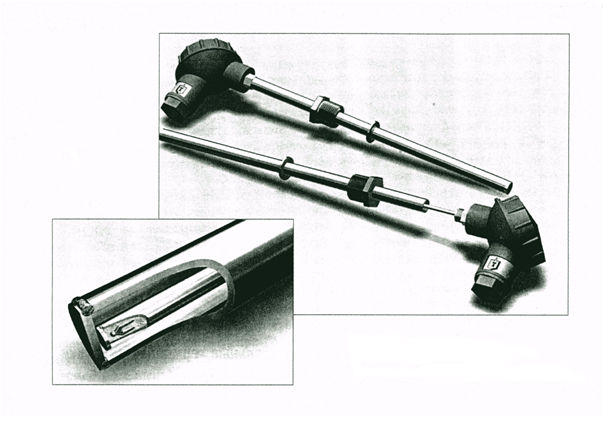

Рис. 4.39. Типичный внешний вид термопреобразователя температуры

Термоэлектрический эффект объясняется наличием в металле свободных электронов, число которых в единице объема различно для разных металлов. В спае с температурой t электроны из металла А диффундируют в металл Б, например, в большем количестве, чем обратно. Поэтому металл А заряжается положительно, а металл Б отрицательно. Когда скорость диффузии электронов станет равна скорости их обратного перехода под влиянием установившегося электрического поля, наступает состояние подвижного равновесия. При таком состоянии между проводниками А и Б возникает разность потенциалов. Таким образом, термо ЭДС (ТЭДС) является функцией двух переменных величин, т.е. ЕАВ(t,t0).

Поддерживая температуру спаев t0 постоянной, получим:

EAB(t,t0)=f(t)

Это означает, что измерение температуры t сводится к определению ТЭДС температуры. ТЭДС не меняется от введения в цепь термопары третьего проводника, если температуры концов этого проводника одинаковы. Следовательно, в цепь термопары можно включать соединительные провода и измерительные приборы.

Для измерения термо-э.д.с. термоэлектрического термометра в его цепь необходимо включить измерительный прибор (ИП). Для этого необходимо разорвать термоэлектрическую цепь в спае t0 (рис. 4.40).

Рис. 4.40. Схема включения третьего проводника

В этом случае у термометра будет три конца: рабочий 1, погружаемый в среду, температура которой измеряется, и свободные концы 2 и 3, которые должны находиться при постоянной температуре (t0=const). Измерительный прибор можно также включать и в разрыв одного из электродов. Номинально приписываемая термопаре данного типа зависимость ТЭДС от температуры рабочего конца при постоянно заданной температуре свободных концов называется номинальной статической характеристикой (НСХ) преобразователя термопары.

Требования к материалу для изготовления

термоэлектрических преобразователей (термопар)

Требования к материалу для изготовления термопары:

постоянство ТЭДС во времени;

устойчивость к воздействию высоких температур;

возможно большая величина ТЭДС и однозначная зависимость ее от температуры;

небольшой температурный коэффициент электрического сопротивления и большая электропроводность;

воспроизводимость термоэлектрических свойств, обеспечивающих взаимозаменяемость термопар [6].

Конструктивное оформление термопар

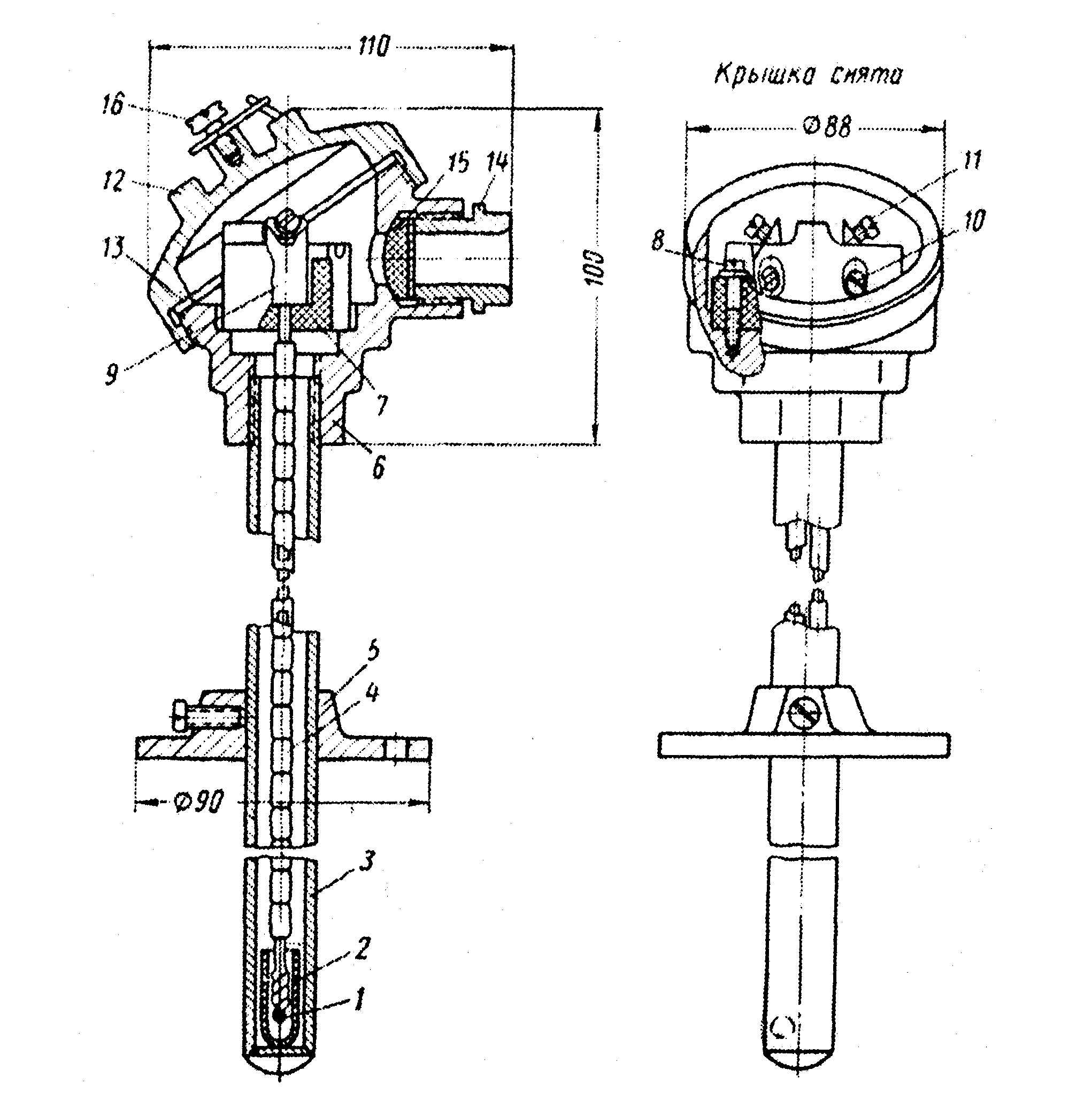

Конструктивное оформление термопар разнообразно и зависит главным образом от условий их применения. На рис. 4.41 показана термопара типичной конструкции. Как правило, горячий спай промышленных термопар изготовляется сваркой в пламени вольтовой дуги. Термопары платиновой группы свариваются без флюса, а остальные — под слоем флюса. Пайка применяется только при изготовлении нестандартных лабораторных термопар из очень тонких проволок.

Независимо от конструкции термопара должна удовлетворять ряду требований. Изоляция термоэлектродов должна исключать возможность короткого замыкания и электрических утечек. Термоэлектроды должны быть защищены от механических повреждений и химического воздействия измеряемой среды. Термоэлектродные провода должны быть надежно подключены к термопаре. Для электрической изоляции термоэлектродов обычно применяют фарфор в виде коротких одноканальных или двухканальных трубок, либо бус. Спай термопары остается голым и изолируется обычно фарфоровым наконечником, помещенным на дне защитной металлической трубки. Изолированные электроды промышленных термопар помещаются в защитную трубку для предохранения от механических повреждений и химического воздействия среды при высоких температурах. Защитная трубка ввинчивается в головку термопары, внутри которой укреплены две клеммы, соединенные с электродами термопары. Клеммы служат для присоединения концов термоэлектродных проводов, для выхода которых головка термопары снабжена сбоку отверстием с коротким патрубком. Для агрессивных сред применяются защитные трубки из металлокерамики или стальные трубки, покрытые слоем тугоплавкой эмали. Холодные спаи каждой термопары укреплены под винтами фарфоровой контактной колодки. Соединительные провода выведены из арматуры термопары через специальные сальниковые уплотнения [3].

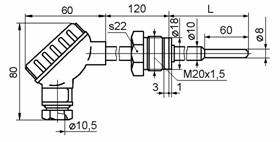

Рис. 4.41. Термопара в защитной арматуре с передвижным фланцем:

1 - горячий спай термопары; 2 - фарфоровый наконечник; 3 - защитная трубка; 4 - фарфоровые бусы; 5 - передвижной фланец для крепления термопары; 6 - корпус головки; 7 - фарфоровая колодка; 8 - винты для крепления колодки; 9 - зажимы; 10 - винты для крепления термоэлектродов в зажимах; 11 - винты для крепления проводов; 12 - крышка; 13 - прокладка; 14 - штуцер для вывода; 15 - асбестовый шнур; 16 - винт для цепочки.

Виды стандартных термопар и диапазоны измеряемых температур

В соответствии с ГОСТ 6616-94 [11] известны следующие виды термопар (см. таблицу 4.6).

Таблица 4.7. Виды термопар

Тип термопары |

Буквенное обозначение НСХ* |

Пределы измеряемых температур |

||

Нижний |

Верхний |

Кратко-временно |

||

Медь-константановая ТМКн |

T |

-200 |

350 |

400 |

Хромель-копелевая ТХК |

L |

-200 |

600 |

800 |

Хромель-константановая ТХКн |

E |

-200 |

700 |

900 |

Железо-константановая ТЖКн |

J |

-200 |

750 |

900 |

Хромель-алюмелевая ТХА |

K |

-200 |

1200 |

1300 |

Нихросил-нисиловая ТНН |

N |

-270 |

1200 |

1300 |

Платинородий-платиновые ТПП13, ТПП10 |

R,S |

0 |

1300 |

1600 |

Медь-копелевая ТМК |

М |

-200 |

100 |

- |

Сильх-силиновая ТСС |

I |

0 |

800 |

- |

Платинородий-платинородиевая |

B |

600 |

1700 |

- |

Вольфрамрений-вольфрамрениевые |

А-1,А-2, А-3 |

0 |

2200 |

2500 |

*НСХ – номинальная статическая характеристика.

Термоэлектродные провода

Соединительные провода в данном случае предназначены для удаления холодных спаев термопары возможно дальше от объекта измерения, т.е. от зоны с меняющейся температурой. Соединительные провода должны быть термоэлектрически подобны термоэлектродам термопары; их целесообразно называть термоэлектродными проводами. Как правило, термоэлектродные провода и термоэлектроды термопар, изготовленных из неблагородных металлов, выполняются из одних и тех же материалов (удлинение термопары). Исключение составляет хромель-алюмелевая термопара, для которой с целью уменьшения сопротивления линии в качестве термоэлектродных проводов часто применяют медь в паре с константаном. Для платинородий-платиновых термопар в качестве термоэлектродных проводов употребляется медь в паре с медноникелевым сплавом (99,4% Сu + 0,6 % Ni). Эти провода в паре между собой до 100°С развивают такую же т.э.д.с, что и платинородий-платиновая термопара [3].

Способы компенсации изменения температуры холодных спаев термопары

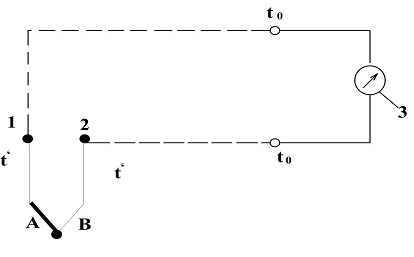

Правильное измерение температуры возможно лишь при постоянстве температуры холодных спаев t0 (рис. 4.42). Это условие обеспечивается с помощью соединительных проводов и специальных термостатирующих устройств.

Рис.

4.42. Схема включения соединительных

проводов

Рис.

4.42. Схема включения соединительных

проводов

Для правильного измерения температуры обязательно соблюдение равенства температур в точках 1 и 2 (рис. 4.42). Для этого точки 1 и 2 помещаются близко одна к другой в головке термопары. Как видно из рис. 4.42, холодные спаи t0 удалены от головки термопары на длину термоэлектродных проводов, что обеспечивает термостатирование холодных спаев. От термоэлектродных проводов до измерительного прибора 3 можно применять медные провода. Иногда на всем протяжении от термопары до измерительного прибора 3 применяют термоэлектродные провода, что облегчает введение поправки на температуру холодных спаев. Однако при этом надо учитывать, что термоэлектродные провода обладают относительно большим сопротивлением. Основные технические данные термоэлектродных проводов приводятся в специальной справочной литературе.

В лабораторных условиях температуру холодных спаев t0 обычно поддерживают равной 0°С. В этом случае места спаев погружают в пробирки с маслом, которые помещают в сосуд Дьюара, наполненный тающим льдом. Холодные спаи могут находиться и при комнатной температуре, но тогда они должны быть погружены в сосуд с маслом, температура которого контролируется.

Поправку на температуру холодных спаев вводя двумя способами: по градуировочной таблице или автоматически.

В производственных условиях для автоматического введения поправки на температуру холодных спаев применяются мостовые электрические схемы [3].

Измерительные (вторичные) приборы, применяемые в комплекте с термопарами для измерения температуры

Для измерения ТЭДС в комплектах термоэлектрических термометров применяют вторичные приборы: милливольтметры и потенциометры (той же градуировки, что и термопара). Милливольтметры – это магнитоэлектрические приборы. Их работа основана на взаимодействии проводника, по которому течет ток, и магнитного поля постоянного магнита. Милливольтметры делятся на переносные и стационарные.

Принцип потенциометрического метода измерения основан на уравновешивании (компенсации) измеряемой ТЭДС известной разностью потенциалов, образованной вспомогательным источником тока. Потенциометры делятся на лабораторные, переносные и автоматические.

Принцип действия магнитоэлектрического милливольтметра

Магнитная система милливольтметра (рис.4.43) состоит из подковообразного магнита, полюсных наконечников и цилиндрического сердечника 1. В воздушном кольцевом зазоре между полюсными наконечниками и сердечником вращается рамка 2 из медного (реже алюминиевого) провода. Чаще всего рамка крепится на кернах 5, которые опираются на подпятники 3 из агата или рубина. Момент, противодействующий вращению рамки, создается спиральными пружинами 4, которые одним концом крепятся к оси 5 и одновременно служат для подвода тока от термоэлектрического преобразователя к рамке. Зависимость угла φ поворота рамки, а значит и стрелки 7, от величины тока I (т.е. от величины температуры) может быть выражена приближенной формулой φ≈СI, где С=const. Из формулы следует, что шкала милливольтметра 6 равномерна и чувствительность прибора одна и та же в любом месте шкалы. В приборах с рамкой на кернах необходимо учитывать момент трения в опорах, который вносит погрешность в результаты измерений и создает вариацию в показаниях прибора. Погрешности вызываются также неуравновешенностью подвижной системы, когда ее центр тяжести не совпадает с осью вращения.

Рис. 4.43. Схема измерительного механизма

магнитоэлектрического милливольтметра

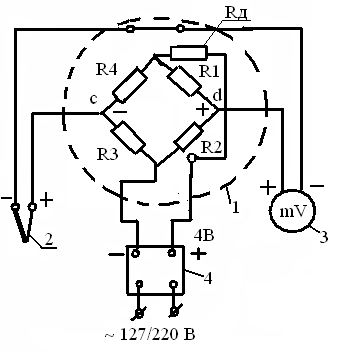

Схема автоматического введения поправки на температуру холодных спаев

Для исключения влияния отклонений температуры свободного спая термопары на показания вторичного прибора (милливольтметра) в замкнутый контур введен неуравновешенный (компенсационный) мост (рис.4.44). Термопара 2 включается последовательно с неуравновешенным мостом, три плеча которого (R1, R2 и R3) выполнены из манганина, а четвертое (R4) - медное. Материал - манганин, в отличие от меди, не меняет своего сопротивления до температуры 100°С. Схема питается от стабилизированного источника питания. Добавочное сопротивление Rд служит для подгонки подаваемого на мост напряжения до нужного значения. От термопары до компенсационного моста прокладываются термоэлектродные провода, от моста до измерительного прибора – медные [3].

При градуировочной температуре (t0=0°С) холодных спаев термопары мост находится в равновесии и разность потенциалов на вершинах моста cd (поправка) равна нулю. При отклонении температуры холодных спаев от t0=0C меняется сопротивление R4, вследствие чего нарушается равновесие моста, и на его вершинах cd возникает разность потенциалов, которая равна по величине и противоположна по знаку изменению ТЭДС термопары, вызванному отклонением температуры ее холодных спаев от градуировочной. Эта поправка добавляется к базовой разности потенциалов, и милливольтметр показывает измеренную величину температуры.

Рис. 4.44. Электрическая схема автоматической компенсации

температуры холодных спаев термопары:

1-компенсационный мост; 2-термопара;

3-милливольтметр; 4-источник сетевого питания

Сущность компенсационного метода измерения ТЭДС

Потенциометры

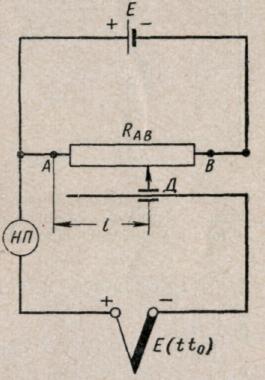

Принцип потенциометрического метода измерения температуры основан на уравновешивании (компенсации) измеряемой ТЭДС известной разностью потенциалов, образованной вспомогательным источником тока. Принципиальная схема измерения ТЭДС термопары показана на рис.4.45.

Рис.4.45. Принципиальная схема потенциометра

Ток от вспомогательного источника (сухого элемента) проходит по цепи, в которую между точками А и В включено сопротивление RAB в виде реохорда, который в данном случае представляет собой калиброванную проволоку. Разность потенциалов между точкой А и любой промежуточной точкой Д (положение фиксируется движком) пропорциональна сопротивлению RAД. Точка Д выполнена в виде скользящего контакта (движок реохорда). Последовательно с термопарой включен чувствительный нуль-прибор (НП) с нулем в середине шкалы (индикатор наличия тока в цепи термопары). Пусть НП на нуле. Помещаем термопару в измеряемую среду. Стрелка НП, естественно, отклоняется от нуля. Передвигая контакт (Д) по сопротивлению RAB , можно найти положение, при котором ток в цепи термопары равен нулю, т.е. стрелка НП будет стоять на нулевом делении шкалы, а контакт реохорда (Д) будет в новом положении. Следовательно, ТЭДС термопары (а значит и измеряемая температура) определяется известной величиной падения напряжения на участке сопротивления RАД.

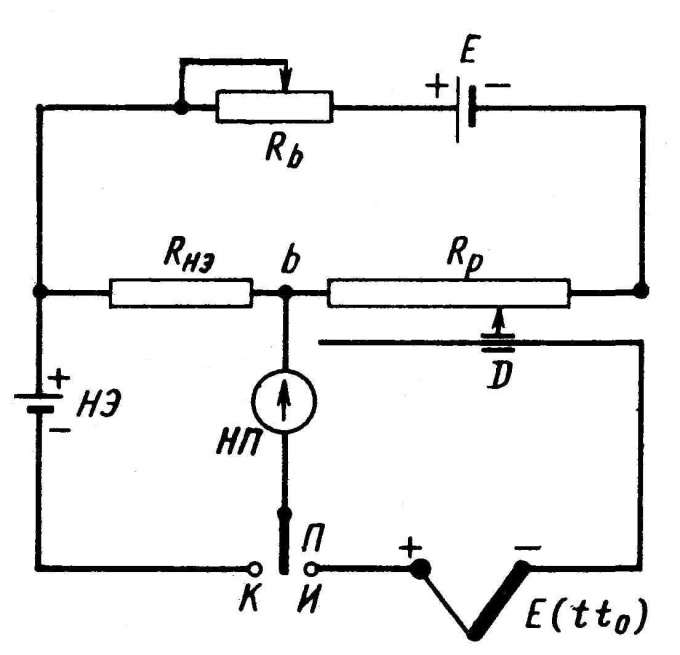

Измерение ТЭДС компенсационным методом зависит от постоянства тока в цепи реохорда. Схема такого потенциометра показана на рис.4.46 [6].

В схеме к цепи источника и цепи термопары добавляется цепь нормального элемента, в которую входит нормальный элемент (НЭ), сопротивление RHЭ и нуль – прибор НП (рис. 4.46). В начале переключатель П переводят на контакт К, включая НП в цепь НЭ и одновременно разрывая цепь термопары. Нуль-прибор, естественно, отклонился от нуля. Реостатом Rb, добиваются такого положения, при котором стрелка НП устанавливается на нуле шкалы. Итак, пришли к исходной точке отсчета.

тока в компенсационной цепи

Для измерения ТЭДС термопары переключатель П переводят на контакт И, подключая тем самым термопару последовательно с НП к измерительному сопротивлению в точке b и к скользящему контакту Д. Естественно, что НП выйдет из нуля. Перемещая контакт Д, находим такое положение, при котором НП покажет 0, т.е. разность потенциалов между точками bД равна ТЭДС термопары. Нашли ТЭДС, значит, нашли величину измеренной температуры. Измерение ТЭДС компенсационным методом осуществляется при отсутствии тока в цепи термопары, поэтому сопротивление цепи (термопары, соединительных проводов, НП), а, следовательно, и его зависимость от температуры не влияет на точность измерения. Это свойство является одним из существенных преимуществ компенсационного метода измерения [6].

Функциональная схема автоматического электронного потенциометра

Если в рассмотренных выше потенциометрах небалансный ток измерительной цепи потенциометра вызывает отклонение стрелки нулевого прибора, то в автоматических потенциометрах нулевой прибор отсутствует. Он заменен электронным нуль – индикатором. Автоматические электронные потенциометры, кроме измерения температуры, могут быть использованы и для автоматического регулирования температуры. В этом случае они снабжаются дополнительным регулирующим устройством. Кроме того, на базе автоматических потенциометров созданы вторичные приборы, которые в комплекте с соответствующими преобразователями используются для измерения других неэлектрических величин (давления, расхода, уровня, концентрации и др.). Автоматические потенциометры работают в комплекте с одной из стандартных термопар или с радиационным пирометром. Шкалы их практически равномерны. Различные модификации автоматических потенциометров, отличающиеся один от другого наличием или отсутствием определенных узлов, работают одинаково.

Измерительные схемы всех автоматических потенциометров предусматривают автоматическое введение поправки на температуру холодных спаев термопары. С этой целью они выполняются в виде неуравновешенного моста. Все сопротивления измерительной схемы (рис.4.47), кроме Rк, выполняются из манганина; сопротивление Rк – из меди или никеля. Цепь источника тока состоит из двух ветвей: рабочей, в которую включен реохорд Rр, и вспомогательной, состоящей из двух сопротивлений Rнэ и Rк. Наличие вспомогательной ветви позволяет автоматически ввести поправку на температуру холодных спаев термопары. Сопротивление Rк и холодные спаи термопары должны находиться при одинаковой температуре. В приборе сопротивление Rк располагается недалеко от места подключения термопар. Измеряемая ТЭДС термопары компенсируется падением напряжения на сопротивлении Rp, зависящего от положения движка реохорда, и сопротивлениях Rнэ и Rк. Повышение температуры холодных спаев вызывает уменьшение ТЭДС термопары на величину Е (t0′t0). При этом падение напряжения на сопротивлении Rк одновременно возрастает; тогда получаем равенство

Е (t t0) - Е (t0′ t0) = I2 Rp + I2 RH - I1(Rк + Rк).

Чтобы движок реохорда сохранял свое прежнее положение и потенциометр показывал измеряемую температуру, необходимо обеспечить равенство:

Е (t0′ t0) = I1 Rк. Если т.э.д.с. термопары Е (tt0) не равна падению напряжения Ubd, то напряжение небаланса (Е(tt0)- Ubd) - подается на зажимы преобразовательного каскада, входящего в электронный усилитель ЭУ. В преобразовательном каскаде постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное, которое затем усиливается по напряжению и мощности до значения, достаточного для вращения реверсивного двигателя РД, который, вращаясь по часовой стрелке или против нее в зависимости от знака разбаланса, передвигает движок реохорда и восстанавливает равновесие измерительной схемы. Одновременно двигатель РД перемещает показывающую стрелку. При равновесии измерительной схемы, когда Е (tt0) = Ubd ротор реверсивного двигателя не вращается, так как на вход преобразовательного каскада напряжение не подается. Для установки рабочего тока I1 переключатель П, нормально находящийся в положении И (измерение), переводится в положение К (контроль). При этом одновременно устанавливается кинематическая связь реверсивного двигателя с движком реостата Rб и подключается электронный усилитель к цепи нормального элемента (НЭ). Если падение напряжения не равно э.д.с. нормального элемента, то электронный усилитель, так же как и при измерении ТЭДС термопары, получает сигнал, равный разности между э.д.с. нормального элемента и падением напряжения на сопротивлении Rнэ. Реверсивный двигатель, вращаясь по часовой стрелке или против нее, в зависимости от знака разбаланса, передвигает движок реостата Rб, меняя величину питающего напряжения. В момент равновесия, когда I1= Енэ/Rнэ на электронный усилитель сигнал не подается и реверсивный двигатель останавливается. В этот момент устанавливается вполне определенное значение рабочего тока I2. В автоматических потенциометрах применяются усилители переменного тока, которые значительно проще, дешевле и надежнее усилителей постоянного тока. Для преобразования постоянного напряжения разбаланса измерительной схемы в переменное напряжение частотой 50 Гц служит преобразовательный каскад [6].

Достоинства термоэлектрических термометров:

1. Достаточно высокая точность измерения температуры.

2. Возможность централизованного дистанционного контроля температуры путем соединения нескольких термометров через переключатель к одному вторичному прибору.

3. Возможность автоматической записи измеряемой температуры с помощью самопишущего прибора.

4. Достаточно широкий диапазон измеряемых температур (-200 ÷ +25000С).

Преобразователи термоэлектрические с унифицированным

токовым выходным сигналом (типа ТХАУ (хромель-алюмель))

Эти термопреобразователи обеспечивают непрерывное преобразование температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный токовый сигнал и предназначены для работы в системах автоматического контроля и регулирования технологическими процессами. Первичный преобразователь преобразует температуру в милливольты. Встроенный в головку датчика (рис.4.48) измерительный преобразователь преобразует милливольты в унифицированный токовый выходной сигнал (4-20 мА), что дает возможность построения систем АСУТП без применения дополнительных нормирующих преобразователей. В современных схемах роль измерительного преобразователя выполняет микропроцессорный преобразователь.

Микропроцессорный преобразователь сигналов первичного преобразователя в унифицированный размещен также в головке термопреобразователя и содержит компенсатор нелинейности сигнала первичного преобразователя и компенсатор температуры холодного спая. Выходные сигналы (0-5)мА, (4-20) мА [6].

Рис. 4.48. Преобразователь термоэлектрический с унифицированным

токовым выходным сигналом (ТХАУ)

Рассмотрим применение термопреобразователей типа ТХАУ в системах автоматического контроля температуры.

Система автоматического контроля температуры целевого продукта

в точке А на выходе из теплообменника с использованием ТХАУ

Вариант 1.

Хладагент

ПК

Персональный компьютер (ПК) и контроллер подключены к схеме через аналого – цифровой преобразователь (АЦП). Вторичный прибор «Экограф» это показывающий, регистрирующий и сигнализирующий прибор с входными и выходными сигналами (4-20) мА, а также имеет 4 входных и выходных цифровых канала. Класс точности К=0,15; габариты: (144х144х 211) мм. Имеет 3 реле.

Наличие выходного сигнала (4-20)мА позволяет построить схему измерения и по второму варианту.

Вариант 2.

Контроллер

ПК