- •Глава 1. Эволюция концепций менеджмента

- •1.1. Сущность менеджмента и краткая история его развития

- •Глава 1. Эволюция концепций менеджмента

- •1.2. Особенности российского менеджмента

- •Глава 2. Организация как система управления

- •2.1. Жизненный цикл и типы организаций

- •Глава 2. Организация как система управления

- •2.2. Стратегическое управление организацией

- •Глава 2. Организация как система управления

- •2.3. Формальные и неформальные группы в организации

- •Глава 3. Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм

- •3.1. Планирование

- •Глава 3. Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм

- •3.2. Виды организационных структур управления и принципы проектирования структуры управления организацией

- •Соотношение централизации и децентрализации в структуре органов управления организацией.

- •Глава 3. Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм

- •3.3. Мотивация

- •Глава 3. Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм

- •3.4. Контроль

- •Глава 4. Методы менеджмента

- •4.1. Экономико-статистические методы

- •Глава 4. Методы менеджмента

- •4.2. Организационно-распорядительные методы

- •Глава 4. Методы менеджмента

- •4.3. Социально-психологические методы

- •Глава 5. Решения в менеджменте

- •5.1. Требования к решениям и их классификация

- •Глава 6. Принципы управления персоналом

- •6.1. Особенности подбора и оценки профессиональной пригодности специалистов — маркетологов

- •Глава 6. Принципы управления персоналом

- •6.2. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда

- •Глава 7. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство

- •7.1. Формы власти и влияние

- •Глава 7. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство

- •7.2. Основные теории лидерства

- •Глава 7. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство

- •7.3. Самоменеджмент

- •Глава 7. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство

- •7.4. Органические функции руководителя и адаптация стилей руководства к деловым ситуациям

- •«Многомерные» стили руководства

- •Глава 8.Управление конфликтами, стрессами и изменениями

- •8.1. Основы концепции конфликта и управление конфликтной ситуацией

- •Анализ поведения конфликтующих сторон и посредника.

- •Глава 8.Управление конфликтами, стрессами и изменениями

- •8.2. Сущность управления стрессами и изменениями организации

- •Глава 9. Оценка эффективности управления

- •9.1. Показатели эффективности управления и подходы к их расчету

- •Глава 9. Оценка эффективности управления

- •9.2. Различные методики оценки эффективности управления

- •Vзатр./Эк. Эфф.

Глава 7. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство

"Власть над людьми приобретается лишь посредством служения им". В.Кузен

7.2. Основные теории лидерства

Лидер организации — человек, эффективно осуществляющий формальное и/или неформальное руководство и лидерство, оказывающий влияние на отдельных исполнителей или на группы, направляя их усилия на достижение целей организации и выполнение ее миссии.

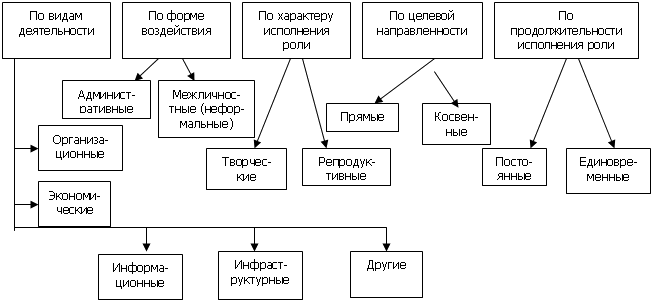

Лидер в организации — подобно актеру играет заранее определенную роль в каждой конкретной ситуации, но реализует в ней персональную интерпретацию. Каждая роль является лишь отдельно взятым аспектом целостного поведения. С понятием «роль» в менеджменте связаны теории экспектации (ролевых ожиданий, ролевых конфликтов, ролевой напряженности, межличностных отношений). В менеджменте роль — это комплекс образцов поведения, связанных с осуществлением определенной деятельности ее исполнителем, а также с другими ролям. Идеальную модель лидера — менеджера характеризует оптимальное сочетание различных ролей (см. рис. 7.1.).

Рис. 7.1. Классификация «ролей» лидера.

Лидер, как правило, сталкивается с огромным разнообразием ситуаций, в которых приходится играть конкретную роль, иногда сразу несколько, однако, чаще всего доминирует одна определенная роль. Лидер в наибольшей степени реализует интеграцию целей организации.

Основные теории лидерства выделяют следующие условия успешной реализации ролей:

все роли должны выполняться во взаимосвязи и динамично;

ролевая структура деятельности не должна быть дискретной: роли неотделимы друг от друга и обладают некоторым единством;

любая из ролей должна находиться в развитии, постоянно видоизменяясь, динамично совершенствуясь;

Статус лидера и соответствующий стиль его поведения для обеспечения успешной деятельности организации определяется личностью, образованием, опытом, авторитетом, конкретными обстоятельствами, располагаемыми ресурсами, умением быть организованным и т.д.

Лидер для повышения эффективности своей деятельности должен владеть самоменеджментом.

Глава 7. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство

"Власть над людьми приобретается лишь посредством служения им". В.Кузен

7.3. Самоменеджмент

Лидеру, желающему управлять другими, необходимо знать, что стремление научиться самоменеджменту — это ресурс, посредством которого человек начинает учиться менеджменту.

Самоменеджмент — это искусство управлять собой; целенаправленное и последовательное использование апробированных методов в повседневной деятельности с целью оптимального расходования времени и сил.

Специалисты (например, Эбелинг) считают, что самоменеджмент по сущности является специфической областью деятельности феноменологического плана, которая имеет дело с пульсациями и неопределенностями человеческих ресурсонесущих отношений как системы систем.

По Эбелингу, диссипативными (рассеивающими, переходящими из упорядоченного движения в хаотичное) структурами называются сущности, организованные (во времени и пространстве) в результате скачка управляющих параметров через критический режим неустойчивости с последующей самоликвидацией. Для самоменеджмента более актуален промежуточный диссипативный порядок. В настоящее время задачей самоменеджмента является не столько минимизация хаоса, как в недалеком прошлом, сколько оптимизация порядка. Однозначный концептуальный переход от закрытых систем к открытым в самоменеджменте — фундаментально вынужденная, корректная задача, но решаемая при условии продолжающегося игнорирования фактора полупрозрачности границ всех оргсистем для диффузных неравновесных процессов ресурсообразования, т.е. для осуществления самоорганизации. Перед самоменеджментом встает постоянно исходная задача выявления траектории саморазвития системы. Концептуализация диссипативных структур предполагает необратимость самопроизвольных процессов. При разрушении структур вблизи положения равновесия или с возникновением новых синергетических структур вдали от него, вторые самоорганизуются в результате действия конкретных факторов. В связи с тем, что основой организации социально-экономических открытых систем (организаций) являются человеческие отношения, процессы диффузно-диссипативных структур парадоксально обратимы.

В отличие от традиционного понимания менеджмента, при котором руководитель всегда должен находиться в составе системы, самоменеджмент имеет дело с, так называемыми, самоорганизованными или, в терминах естественных наук, коллапсирующимися системами (сжимающимися, самоликвидирующимися во времени и пространстве). В самоменеджменте менеджеры могут находиться как внутри, так и вне системы; при этом наблюдаемая или управляемая ситуация для внешнего менеджера скрывается за горизонтом событий.

Сущность самоменеджмента состоит в учете задач, методов, особенностей и т.д. индивидуального самосовершенствования каждого менеджера (что хорошо известно) и в работе с «системами систем» как совершенно нового аспекта самоменеджмента вообще и независимого менеджера в частности.

Самоменеджмент в сущности произошел из множества теорий и методик социального управления и несет многие их достоинства и недостатки. До последнего времени его предметная область искусственно сужалась саморазвитием индивидов, занимающихся менеджментом в предположении абсолютной идентичности понятий управления и менеджмента. Однако работа в условиях рыночных инфраструктур и дальнейшее развитие демократизации и методов децентрализации, а также учет перманентной полупрозрачности любых границ потребовали углубленного анализа причин и обстоятельств неэффективности многих методов командного управления, выявления методов для деятельности в условиях неопределенности и т.д., т.е. — учета сущности самоменеджмента. Оказалось, что работа с равноправными клиентами, малым бизнесом, филиалами, мировым рынком и т.д. существенно отличается от командования в линейно-функциональных структурах отраслевого плана.

Сущность самоменеджмента базируется на ряде принципов, условий проявления, оснований, концептуализации:

Самопроизвольность.

Принцип является основополагающим и обеспечивающим появление тенденций и наблюдаемых фактов эффекта в условиях конкретных рыночных сегментов и соответствующих управляемых систем независимо от форм собственности. Учет данного принципа требует определенности в поведении администраторов-руководителей, предпринимателей, менеджеров и самих исполнителей процессов.

«Погруженность» системы.

Данный принцип при реализации самоменеджмента, как правило, опережает по времени процесс практического системообразования, т.е. явно последовательный.

Направленность самоорганизации.

Важным является принцип спонтанно-направленного самозарождения ранее «погруженных» временных горизонтальных систем как мощной реакции свободного рынка самоорганизующихся участников на монопольный характер государственных и корпоративных структур на основе игнорирования или учета самоорганизации до начала развертывания предпринимательства.

Искусственное начало.

Предприниматели, администраторы, менеджеры должны либо учесть, либо искусственно «создать» такую рыночную ситуацию, в которой «погруженные» системы могут какое-то время самообеспечиваться тем, что им необходимо для «сдерживания» эффекта самоликвидации.

Ресурсная поддержка.

При реализации этого принципа следует учитывать несколько моментов:

самоменеджмент, создав конкретную горизонтальную систему, должен дать ей самоопределиться, т.е. менеджер обязан стать на время лишь наблюдателем;

конкретная мягкая система решает самопроизвольно необходимые задачи самообеспечения ресурсами и услугами, самонормирования своего труда, самооптимизации своей горизонтальной структуры как по количеству участников, так и по их взаимоотношениям в части развития временной взаимозависимости друг от друга и т.д.;

при развитии самоуправления открытая система способна самоликвидироваться без получения соответствующих результатов или с получением, что может быть следствием отсутствия ресурсной поддержки;

практически открытая система, реализовав самопроизвольно внутренние задачи, способна мгновенно финишировать по конкретной работе в пределах оставшегося после самовнедрения предыдущих принципов, не интересуясь конечными результатами.

Преимущества овладения искусством самоменеджмента состоят в следующем:

Удачное выполнение работы с меньшими затратами времени;

Лучшая организация рабочего места и труда в целом;

Меньше спешки и стрессов;

Больше удовлетворения от работы;

Активная мотивация труда;

Рост производительности труда;

Повышение квалификации;

Сокращение загруженности работой;

Снижение числа ошибок при выполнении функций;

Достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.

Самоменеджмент учитывает и биологический фактор, включающий естественный ритм работы индивидуально для каждого человека и персональный биоритм, что очень важно для руководителя.

Особенность современного взгляда на руководителя как лидера коллектива состоит в том, что он рассматривается как носитель инновационной организационной культуры, как основной инициатор последовательных изменений в организации. Важнейшие черты современного руководителя:

Профессионализм;

Способность вести за собой коллектив;

Стремление создавать и поддерживать оптимальный психологический климат и д.р.

Самоменеджмент способствует эффективности выполнения органических функций руководителя и адаптации стилей руководства к деловым ситуациям.