- •1.Назовите признаки, по которым классифицируются погрешности.

- •2. При каких условиях погрешность измерения может рассматриваться как случайная величина?

- •Чем измерительный сигнал отличается от сигнала? Приведите примеры измерительных сигналов, используемых в различных разделах науки и техники.

- •Перечислите признаки, по которым классифицируются измерительные сигналы.

- •Каким образом классифицируются средства измерений?

- •Назовите особенности измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока.

- •Назовите измерительные механизмы и области их применения.

- •Назовите основные узлы цифровых измерительных приборов.

- •Сформулируйте задачи метрологии как теоретической основе измерительной техники.

- •Основные операции измерения и результаты измерений.

- •По результатам измерений

- •2. Характеристика величин. Интенсивные величины. Экстенсивные величины. Понятие о единице величины.

- •По форме представления

- •По причине возникновения

- •По характеру проявления

- •2. Грубые погрешности и методы их исключения. Критерии исключения грубых погрешностей.

- •Обобщенная структурная схема средства измерения. Виды функций преобразования.

- •2.Моделирование средств измерений. Структурные элементы(блоки) и схемы средств измерений.

- •2.Принцип действия, основы теории и применения измерительных механизмов.

- •2. Структурные схемы электронных вольтметров постоянного и переменного тока.

- •Структурные схемы электронных вольтметров постоянного и переменного тока.

- •2. Основные характеристики цифровых приборов. Узлы цифровых приборов.

- •Числовые параметры законов распределения.

- •Расчет измерительных каналов средств измерений.

- •2.Цифровые приборы последовательного счета.

- •2.Электронные аналоговые приборы.

- •1) Сформулируйте основные принципы построения систем единиц физических величин.

- •2) Назовите признаки, по которым классифицируются погрешности.

- •1. По способу выражения их делят на абсолютные и относительные погрешности измерений.

- •2. По источнику возникновения погрешности измерений делят на инструментальные, методические и субъективные.

- •3. По характеру проявления разделяют систематические, случайные и грубые погрешности.

- •1) Перечислите признаки, по которым классифицируются измерительные сигналы.

- •2) Назовите основные узлы цифровых измерительных приборов.

- •Магнитоэлектрический механизм

- •Электромагнитный механизм

- •Электродинамический механизм

- •Электростатический механизм

- •Ферродинамический механизм

- •Индукционный механизм

- •Вибрационный (язычковый) механизм

- •Биметаллический механизм

- •Магнитодинамический механизм

- •1) Основные признаки классификации измерительных сигналов. См 23.1

- •2) Основные характеристики средств измерений.

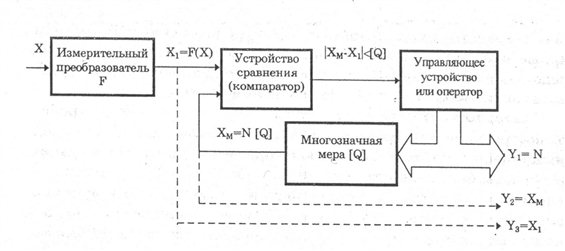

Обобщенная структурная схема средства измерения. Виды функций преобразования.

Рис.

7.1. Обобщенная структурная схема средства

измерения

Рис.

7.1. Обобщенная структурная схема средства

измерения

Измерительный преобразователь - это техническое устройство, построенное на определенном физическом принципе и выполняющее одно частное измерительное преобразование, т.е. операцию преобразования входного сигнала в выходной , информативный параметр которого с заданной степенью точности функционально связан с информативным параметром входного сигнала и с достаточной степенью точности.

По виду входных и выходных величин ИП делятся на:

− аналоговые, преобразующие одну аналоговую величину в другую аналоговую величину;

− аналого-цифровые (АЦП), предназначен для преобразования аналогового измерительного сигнала в цифровой код;

− цифроаналоговые (ЦАП), предназначенные для преобразования цифрового кода в аналоговую величину.

Функция преобразования – функциональная зависимость выходной величины от входной. Эта зависимость может описываться аналитически, графически или в виде таблицы. В случае аналитического описания будем писатьy=F(x). Различают три вида функции преобразования:1)Номинальная – указывается в документации на CИ.2) Индивидуальная – устанавливается путём экспериментальных исследований данного экземпляра СИ при определённых значениях влияющих величин.3)Действительная (реальная) – реализуется в данных условиях, в данное время, в данном месте.

БИЛЕТ №12 1.Классификация средств измерений по их роли в процессе измерения и выполняемым функциям. Примеры первичных преобразователей. Средства измерения делятся по роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений на:

• метрологические, предназначенные для метрологических целей — воспроизведения единицы и (или) ее хранения или передачи размера единицы рабочим СИ;

• рабочие, применяемые для измерений, не связанных с передачей размера единиц.

Рис.

11.10. Классификация средств измерений

по их роли в

процессе

измерения и выполняемым функциям

Рис.

11.10. Классификация средств измерений

по их роли в

процессе

измерения и выполняемым функциям

2.Моделирование средств измерений. Структурные элементы(блоки) и схемы средств измерений.

Построение и изучение СИ невозможно без математических моделей, адекватно описывающих те или иные их свойства и характеристики. В метрологии используется моделирование измерительных сигналов и моделирование средств измерений. Структурная схема — условное обозначение измерительной цепи (канала или тракта) СИ с указанием преобразуемых величин. Структурные элементы могут быть классифицированы по ряду признаков. По типу выходного сигнала они разделяются на активные, генерирующие физические величины — носители энергии (например, аккумуляторы, усилители сигналов разного рода, источники света, излучения и др.), и пассивные, свойства которых зависят от состояния материи и выражаются физическими величинами, не являющимися носителями энергии (например, электрические сопротивления, емкости, индуктивности, оптические элементы — призмы, зеркала и др.).

По виду связи между входной и выходной величинами структурные блоки делятся на линейные и нелинейные. Линейными называются блоки, передаточные функции которых удовлетворяют условиям аддитивности f[X1(t) + X2(t)] = f[X1(t)] + f[X2(t)] и однородности f[CX(t)] = Cf[X(t)].

Структурные схемы СИ очень разнообразны. Однако в зависимости от соединения элементов структурной схемы различают два oсновных их вида: прямого и уравновешивающего (компенсационного) преобразования измерительного сигнала. Они существенно различаются по составу результирующей погрешности измерений и ее зависимости от погрешностей отдельных элементов структурной схемы.пример:

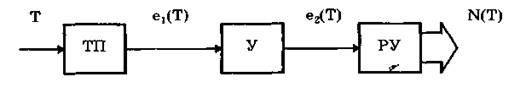

Рис. 11.21. Структурная схема термоэлектрического термометра (Термопара (ТП),усилитель (У),регистрирующее устройство (РУ)).

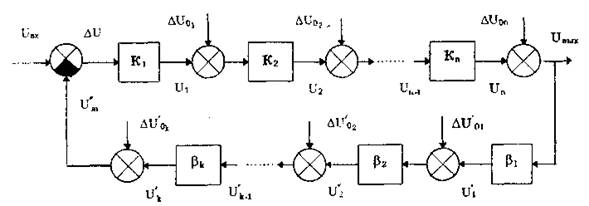

БИЛЕТ№13 1.Структурная схема прямого преобразования. Уравновешивающее преобразование. Измерительно-информационные системы (ИИС). Виды совместимости ИИС.

Рис. 1Структурная схема прямого преобразования

K1,

K2,...,Kn–

это

звенья с коэффициентами преобразования

K1,

K2,...,Kn.,

причем

,

где

,

где

и Ui-1–входные

и выходные сигналы i-го звена

и Ui-1–входные

и выходные сигналы i-го звена

Особенность уравновешивающего или, как еще говорят, компенсационного преобразования состоит в том, что выходная величина средства измерений Uвых (рис. 11.24) подвергается обратному преобразованию в величину U'm, однородную с входной величиной ΔU. Следовательно, используется отрицательная обратная связь.

Цепь прямого преобразования

Цепь обратного преобразования

Измерительная информационная система (ИИС) - это совокупность функционально объединенных измерительных,вычислительных и других вспомогательных технических средств, для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки с целью представления потребителю в требуемом виде, либо автоматического осуществления логических функций контроля, диагностики, идентификации и др.

Применительно к ИИС существует пять видов совместимости:

• информационная, которая предусматривает согласованность входных и выходных сигналов по видам и номенклатуре, информативным параметрам и уровням;

• конструктивная, обеспечиваемая согласованностью эстетических требований, конструктивных параметров, механических сопряжений блоков при их совместном использовании;

• энергетическая, предполагающая согласованность напряжений и токов, питающих блоки;

• метрологическая, обеспечивающая сопоставимость результатов измерений, рациональный выбор и нормирование метрологических характеристик блоков, а также согласование параметров входных и выходных цепей;

• эксплуатационная, т.е. согласованность характеристик блоков по надежности и стабильности, а также характеристик, определяющих влияние внешних факторов.