- •1.1. Основные особенности моделирования систем с учетом реальных условий их применения

- •1.2. Основные свойства и характеристики моделей

- •1.3. Особенности моделирования и испытаний сложных систем

- •1.4. Показатели эффективности систем

- •2. Классификация моделей систем управления

- •2.1. Классификация моделей по способу физической реализации

- •2.2. Классификация моделей по форме математического описания

- •2.3. Детерминированные конечные автоматы и их применение при построении моделей сложных систем

- •2.4. Вероятностные автоматы и марковские цепи

- •2.5. Модели с дискретными состояниями и непрерывным временем

- •2.6. Алгоритмы реализации моделей

- •3. Метод статистического моделирования

- •3.1. Теоретические основы метода статистического моделирования

- •3.2. Понятие оценки. Свойства оценок

- •3.3. Точность оценок и определение необходимого количества опытов

- •Доверительные вероятности и доверительные интервалы

- •3.4. Пример использования метода Монте-Карло

- •3.5. Способы построения генераторов случайных чисел

- •3.5.1. Аппаратные способы построения генераторов случайных чисел

- •3.5.2. Программные способы построения генераторов случайных чисел

- •3.6. Методы восстановления закона распределения по результатам статистического моделирования

- •3.6.1. Параметрические методы восстановления закона распределения

- •3.6.2. Непараметрические методы восстановления закона распределения

- •3.7. Критерии согласия теоретического и выборочного законов распределения

- •3.7.1. Критерий согласия Пирсона

- •3.7.2. Критерий согласия Колмогорова

- •3.7.3. Другие задачи проверки статистических гипотез, виды критериев и

- •3.8. Пример статистической имитационной модели системы со случайными параметрами

- •3.9. Моделирование случайных векторов

- •3.9.1. Метод условных распределений

- •3.9.2. Методы преобразования случайных координат

- •3.9.3. Метод Неймана

- •4. Математическое моделирование случайных процессов в системах управления

- •4.1. Основные формы описания непрерывных случайных процессов

- •4.2. Спектральный метод расчета установившегося случайного процесса в линейной стационарной системе

- •4.3. Статистическая линеаризация нелинейной стационарной системы

- •4.4. Расчет установившегося случайного процесса в нелинейной стационарной системе

- •4.5. Определение характеристик нестационарных случайных процессов методом весовых функций

- •4.6. Моделирование нестационарных случайных процессов в линейных системах методом динамики средних

- •4.7. Моделирование нестационарных случайных процессов в нелинейных системах методом динамики средних

- •4.8. Построение моделей случайных процессов в дискретных системах

- •4.9. Методы моделирования случайных процессов с заданными характеристиками

- •4.9.1. Метод формирующего фильтра

- •4.9.2. Метод скользящего суммирования

- •4.9.3. Особенности практической реализации генераторов случайных процессов

- •4.10. Пример статистической имитационной модели системы со случайными параметрами при действии случайной помехи

- •5. Способы снижения трудоемкости статистического моделирования

- •5.1. Основные методы уменьшения дисперсии оценки

- •5.1.1. Метод выделения главной части

- •5.1.2. Метод существенной выборки

- •5.1.3. Метод расслоенной выборки (выборка по группам)

- •5.2. Комбинированные методы получения оценок

- •5.2.1. Оценка статистической характеристики сложной

- •5.2.2. Оценка статистической характеристики системы на основе

- •Содержание

- •Методы моделирования стохастических систем управления

- •198005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1

3.5.2. Программные способы построения генераторов случайных чисел

Программные генераторы случайных чисел обеспечивают получение только псевдослучайных последовательностей со всеми указанными выше недостатками. Общий принцип построения программных генераторов состоит в том, что на первом этапе имитируется равномерный закон распределения в интервале [0; 1], а затем полученная последовательность преобразуется для обеспечения требуемых характеристик. Рассмотрим ряд способов построения программных генераторов.

1. Получение равномерного закона в интервале [0; 1] обеспечивается на основе использования рекуррентных соотношений различного вида, например:

![]() ,

i=1,2,...,

,

i=1,2,...,

где a,b - положительные числа, m=2l, l - разрядность представления целого числа в ЦВМ. Генераторы, или датчики, случайных чисел с равномерным законом распределения имеются в виде встроенных процедур во всех языках программирования, позволяющих решать вычислительные задачи. Существует ряд способов проверки качества таких генераторов [23, 37]. Но прежде всего при выборе программных средств для статистического моделирования следует обратить внимание на способ начальной установки генератора и возможности ее изменения.

2. Метод обратных функций, обеспечивающий получение заданного закона распределения, основан на использовании известного результата теории вероятностей: независимо от вида непрерывного закона распределения при известных его ПРВ f(x) и ФРВ F(x) случайная величина

![]() (3.25)

(3.25)

распределена по равномерному закону в интервале [0; 1].

Действительно, в

соответствии с (3.25) значения x

и R связаны

взаимно однозначной зависимостью.

Поэтому для любых A

и B

![]()

![]()

![]() ,

(3.26)

,

(3.26)

что является свойством равномерного закона распределения.

Если удается получить аналитическое выражение для функции F-1(R), обратной ФРВ F(x), процедура генерирования случайных чисел xi будет выглядеть следующим образом:

а) с помощью стандартного генератора получают равномерно распределенные в интервале [0; 1] числа i;

б) числа xi получают по формуле xi=F-1(i).

Например, для экспоненциального закона распределения (x>0)

f(x)=e-x,

F(x)=1-e-x,

![]() .

.

Рассмотренный способ позволяет получать любой непрерывный закон распределения, если только существует аналитическое выражение для F(x) и может быть получена в аналитическом виде обратная функция.

3. Для нормального закона распределения аналитического выражения для ФРВ не существует. Простейший способ получения случайных чисел с нормальным законом распределения основан на центральной предельной теореме. В соответствии с ней среднее арифметическое n равномерно распределенных в интервале [0; 1] случайных чисел имеет асимптотически нормальный закон распределения с математическим ожиданием 0,5 и дисперсией

![]() .

.

На практике это в достаточной степени подтверждается при n=12.

Поэтому процедура получения нормального закона выглядит следующим образом:

а) с помощью стандартного генератора получают 12 равномерно распределенных в интервале [0; 1] чисел i;

б) числа xi со стандартизованным нормальным законом распределения получают по формуле, являющейся следствием (3.5):

,

,

![]() .

.

Для сокращения трудоемкости этот способ иногда применяют с n=6.

Отметим, что рассмотренным способом не обеспечивается свойственный нормальному закону неограниченный диапазон распределения генерируемых чисел.

От указанного недостатка свободна, например, следующая процедура:

а) с помощью стандартного генератора получают два равномерно распределенных в интервале [0; 1] числа i и i+1;

б) вычисляют V1=2i–1, V2=2i+1–1, s=V12+V22;

в) если

![]() ,

повторяют пункты а) и б);

,

повторяют пункты а) и б);

г) вычисляют

![]() и получают два распределенных по

стандартизованному нормальному закону

числа xj

=V1r,

xj+1=V2r.

и получают два распределенных по

стандартизованному нормальному закону

числа xj

=V1r,

xj+1=V2r.

4. Для произвольных законов распределения, не допускающих аналитического получения ФРВ, существует универсальный способ (рис. 25), основанный на кусочной аппроксимации функции ПРВ. Рассмотрим его на примере усеченного закона распределения, когда f(x)=0 за пределами отрезка [xmin; xmax]. Разобьем указанный отрезок на m=2l, (l - целое) интервалов таким образом, чтобы вероятность попадания x в каждый интервал была одинаковой:

![]() ,

j=1,2,...m;

a1=xmin,

am+1=xmax.

,

j=1,2,...m;

a1=xmin,

am+1=xmax.

В пределах каждого интервала ПРВ аппроксимируется константой:

![]() ,

j=1,2,...m.

,

j=1,2,...m.

Процедура формирования случайных чисел в соответствии с заданной ПРФ f(x) выглядит следующим образом:

а) с помощью стандартного генератора получают равномерно распределенное в интервале [0; 1] число 2i-1;

б) по первым l разрядам 2i-1 выбирают номер интервала j;

в) получают следующее значение 2i;

г) значение xi вычисляют по формуле xi=aj+(aj+1-aj)2i.

Рассмотренный способ обеспечивает получение псевдослучайных чисел с любыми непрерывными или кусочно-непрерывными законами распределения, в том числе задаваемыми таблично. Его недостатками являются сравнительно большие объемы подготовительной работы и используемой оперативной памяти ЭВМ.

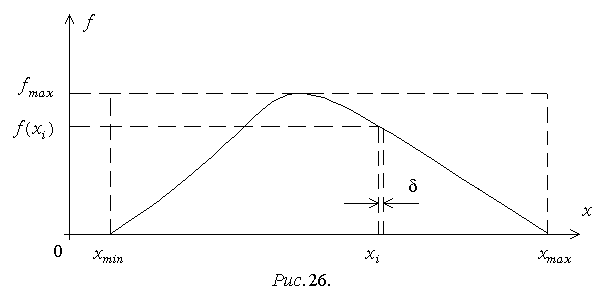

5. Отметим другой универсальный способ построения генератора случайных чисел с заданной ПРВ усеченного закона распределения (рис. 26), также часто называемый в литературе методом Неймана. Он предусматривает следующую процедуру обеспечения заданной ПРВ f(x):

а) с помощью стандартного генератора получают пары равномерно распределенных в интервале [0; 1] чисел 2i-1 и 2i;

б) выполняют их преобразование:

xi=xmin+(xmax–xmin)2i-1, yi=fmax2i; (3.27)

в) в качестве генерируемых значений случайной величины x выбирают значения xi из тех пар xi и yi, для которых выполняется неравенство

![]() .

(3.28)

.

(3.28)

Покажем справедливость данного способа, применительно к его реализации на ЦВМ. Будем рассматривать для каждого xi элементарную полосу шириной , в пределы которой с учетом разрядности используемой ЦВМ другие значения x попасть не смогут. Величина достаточно мала, чтобы при законе распределения с ПРВ f(x) вероятность x=xi можно было считать пропорциональной f(xi). С учетом свойства равномерного закона (3.26) нетрудно убедиться, что это и будет обеспечиваться при достаточно большой длине генерируемой последовательности на основе условия (3.28).

Преимущество рассмотренного способа - минимальный объем подготовительной работы. Тем не менее он не получил широкого практического применения из-за низкого быстродействия, обусловленного большой долей “безрезультатных” вычислений. Применение этого способа можно порекомендовать только для более сложных задач моделирования случайных векторов со статистически зависимыми составляющими, которые будут рассмотрены в подразд. 3.9.

6. Для формирования случайных чисел с дискретным законом распределения используется выражаемое соотношением (3.26) свойство непрерывного равномерного закона.

Пусть требуется

построить генератор дискретной случайной

величины Z,

имеющей n

возможных значений z1,z2,…,zn.

Закон распределения Z

задается в табличном виде или в виде

ряда

![]() ,

где pj=P(Z

= zj),

причем

,

где pj=P(Z

= zj),

причем

![]() .

(3.29)

.

(3.29)

Соотношение (3.26)

позволяет установить соответствие

между значениями непрерывной случайной

величины

с равномерным законом распределения в

интервале [0; 1]

и значениями дискретной случайной

величины Z

следующим образом. Разобьем интервал

[0; 1] на n

непересекающихся последовательных

отрезков j,

выбрав длину каждого из них равной

aj–aj-1=pj.

В соответствии с (3.29) эти отрезки полностью

займут весь интервал [0;

1] (рис. 27), причем их границы будут

определяться соотношениями:

![]() .

.

Теперь достаточно принять Z=zj, если значение случайной величины попадает в пределы отрезка [aj-1; aj]. Соответствующая процедура получения дискретного закона распределения выглядит следующим образом:

а) с помощью стандартного генератора получают равномерно распределенное в интервале [0; 1] число i;

б) определяют номер

j отрезка

j

из условия

![]() ;

;

в) случайной величине Z присваивают значение zj.

В заключение отметим, что широкий набор разработанных к настоящему времени способов построения генераторов случайных чисел, безусловно, не исчерпывается рассмотренным перечнем. Так для получения нормального и ряда других важных для практических приложений законов распределения в литературе [1, 7, 17, 23, 28, 36, 41, 44, 46] предлагается большой выбор различающихся по точности и трудоемкости специальных способов.