- •1. Определение энергетики. Установки, применяемые в энергетики и их назначение.

- •2. Энергетические ресурсы Земли. Пять стадий энергетического производства.

- •3. Экологическая безопасность в энергетике.

- •4. Рыночные отношения в электроэнергетике.

- •5. Определение энергосистемы. Преимущества объединения электростанций в энергосистемы.

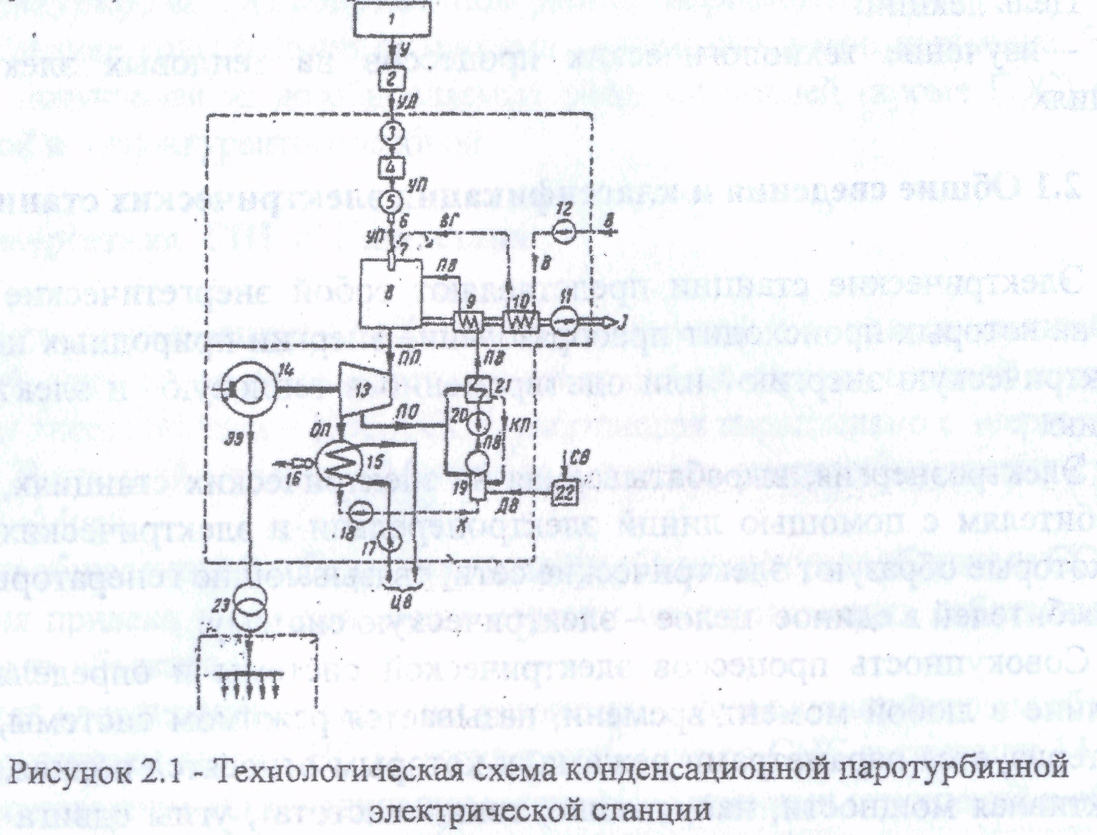

- •7. Типы электростанций и их основные характеристики.

- •8. Газотурбинные и паровые установки. Перспективы их использования.

- •9. Графики нагрузок. Классификация и назначение.

- •10. Построение графика нагрузки энергосистемы. Участие электростанции в покрытии графика нагрузки энергосистемы.

- •11. График нагрузки по продолжительности. Технико-экономические показатели, определяемые из этого графика.

- •12. Развитие атомной энергетики. Атомные электростанции, их особенности. Технологические схемы. Достоинства и недостатки.

- •13. Гидроэлектрические и гидроаккумулирующие станции. Экологические проблемы гидроэнергетики.

- •14. Принцип построение структурных схем тэц. Баланс нагрузок.

- •15. Определение принципиальной электрической схемы. Классификация схем.

- •17. Конструкция синхронного генератора.

- •18. Силовые трансформаторы. Назначение и принцип действия.

- •19. Конструкции силовых трансформаторов.

- •20. Автотрансформатор. Принцип действия. Отличие от трансформатора.

- •21. Коммутационные аппараты. Классификация и назначение.

- •22. Распределительные устройства. Назначение и классификация.

- •23. Измерительные трансформаторы тока. Назначение, принцип действия и конструкции.

- •24. Измерительные трансформаторы напряжения. Назначение, принцип действия и конструкции.

- •25. Методика технико-экономического сравнения структурных схем.

- •26. Технологическая схема теплофикационной электростанции (тэц). Особенности.

- •27. Конструкции распределительных устройств электроустановок. Общие сведения.

- •28. Классификация распределительных устройств электроустановок. Общие требования.

- •29. Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики снг.

- •30. Состояние и перспективы развития электроэнергетики Казахстана. Особенности.

- •1. Определение энергетики. Установки, применяемые в энергетики и их назначение

- •2. Энергетические ресурсы Земли. Пять стадий энергетического производства.

3. Экологическая безопасность в энергетике.

Анализ перспектив развития мировой энергетики свидетельствует о заметном смещении приоритетных проблем в сторону всесторонней оценки возможных последствий влияния основных отраслей энергетики на окружающую среду, жизнь и здоровье населения. Энергетические объекты по степени влияния на окружающую среду принадлежат к числу наиболее интенсивно воздействующих на биосферу. Увеличение напоров и объемов водохранилищ гидроузлов, продолжение использования традиционных видов топлива (уголь, нефть, газ), строительство АЭС и других предприятий ядерного топливного влияют на биосферу Земли. Если в предыдущие периоды выбор способов получения электрической и тепловой энергии, путей комплексного решения проблем энергетики, водного хозяйства, транспорта и др. и назначение основных параметров объектов (тип и мощность станции, объем водохранилища и др.) проводились на основе минимизации экономических затрат, то в настоящее время на первый план все более выдвигаются вопросы оценки возможных последствий возведения и эксплуатации объектов энергетики. Это, прежде всего, относится к ядерной энергетике (АЭС и другие предприятия ЯТЦ), крупным гидроузлам, энергокомплексам, предприятиям, связанным с добычей и транспортом нефти и газа и т.п. Тенденции и темпы развития энергетики сейчас в значительной степени определяются уровнем надежности и безопасности (в том числе экологической) электростанций разного типа. Объекты энергетики, как и многие предприятия других отраслей промышленности, представляют источники неизбежного, потенциального, до настоящего времени практически количественно не учитываемого риска для населения и окружающей среды. Для тепловых электростанций характерен огромный вещественный и энергетический обмен с окружающей средой. С экологической точки зрения они представляют собой длительно (десятки лет) и непрерывно действующие источники выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива и сбросов вводоемы большого количества низкопотенциального тепла с охлаждающей водой конденсаторов турбин, а также значительного объема золошлаковых отходов. Поэтому успешное развитие теплоэнергетики будет существенно зависеть от обеспечения допустимого уровня воздействия тепловых электростанций на окружающую среду, их экологической безопасности.

Воздействие

ТЭС на окружающую среду может регулироваться

использованием комплекса мероприятий:

выбором соответствующего места

расположения электростанций, мощности

ТЭС и вида сжигаемого топлива,

использованием экологически приемлемого

технологического оборудования и

современных методов сжигания топлива,

применением эффективных способов

очистки дымовых газов от золы, оксидов

серы и азота, рассеиванием остаточных

выбросов в атмосфере.На атомной

электростанции ядерный реактор

представляет собой мощный источник

радиоактивности. С одной стороны,

возникает интенсивное ионизирующее

излучение, с другой стороны, в реакторе

образуются искусственные радиоактивные

вещества, которые могут попадать в

окружающую среду.Для ГЭС необходимо

создание водохранилищ, т.е. затопление

земли, что на равнинных реках приводит

к заболачиванию. Наносится ущерб рыбному

хозяйству. Из-за повышения уровня

грунтовых вод и засоления почвы наносится

ущерб сельскому хозяйству. Происходит

загрязнение водохранилища вследствие

медленного течения воды, развития

бактерий и т.д.

. Отрицательные последствия воздействия

энергетики на окружающую среду следует

ограничивать некоторым минимальным

уровнем, например, социально-приемлемым

допустимым уровнем. Должны работать

экономические механизмы, реализующие

компромисс между качеством среды

обитания и социально-экономическими

условиями жизни населения.

Социально-приемлемый риск зависит от

многих факторов, в частности, от

особенностей объекта энергетики. В силу

специфики технологии использования

водной энергии гидроэнергетические

объекты преобразуют природные процессы

на весьма длительные сроки.

Воздействие

ТЭС на окружающую среду может регулироваться

использованием комплекса мероприятий:

выбором соответствующего места

расположения электростанций, мощности

ТЭС и вида сжигаемого топлива,

использованием экологически приемлемого

технологического оборудования и

современных методов сжигания топлива,

применением эффективных способов

очистки дымовых газов от золы, оксидов

серы и азота, рассеиванием остаточных

выбросов в атмосфере.На атомной

электростанции ядерный реактор

представляет собой мощный источник

радиоактивности. С одной стороны,

возникает интенсивное ионизирующее

излучение, с другой стороны, в реакторе

образуются искусственные радиоактивные

вещества, которые могут попадать в

окружающую среду.Для ГЭС необходимо

создание водохранилищ, т.е. затопление

земли, что на равнинных реках приводит

к заболачиванию. Наносится ущерб рыбному

хозяйству. Из-за повышения уровня

грунтовых вод и засоления почвы наносится

ущерб сельскому хозяйству. Происходит

загрязнение водохранилища вследствие

медленного течения воды, развития

бактерий и т.д.

. Отрицательные последствия воздействия

энергетики на окружающую среду следует

ограничивать некоторым минимальным

уровнем, например, социально-приемлемым

допустимым уровнем. Должны работать

экономические механизмы, реализующие

компромисс между качеством среды

обитания и социально-экономическими

условиями жизни населения.

Социально-приемлемый риск зависит от

многих факторов, в частности, от

особенностей объекта энергетики. В силу

специфики технологии использования

водной энергии гидроэнергетические

объекты преобразуют природные процессы

на весьма длительные сроки.