- •5. Схема замещения трансформатора.

- •6. Работа трансформатора под нагрузкой. Векторная диаграмма при rl нагрузке.

- •1 0. Потери и кпд трансформатора

- •11. Параллельная работа трансформаторов при ka¹kb

- •12. Параллельная работа трансформаторов при ua¹ub

- •13. Параллельная работа трансформаторов при неравенстве групп

- •15. Принцип работы и устройство асинхронных машин.

- •16. Схема замещения асинхронного двигателя

- •18.Уравнение напряжений и токов…,(продолжение)

- •2 0. Работа асинхронной машины в режиме генератора

- •21. Мощности и энергетическая диаграмма асинхронного двигателя

- •22.Зависимость эл.Магнитного момента от активной составляющей тока ротора.

- •23.Условия устойчивой работы асинхронного двигателя.

- •24. Вращающий момент асинхронной машины и его зависимость от скольжения, параметров, напряжений.

- •25. Начальный, номинальный и максимальный моменты вращения. Кратности моментов.

- •26 Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

- •27. Пуск в ход асинхронных двигателей с контактными кольцами.

- •28. Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (изменение числа пар полюсов).

- •30. Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (изменение напряжения).

- •31.Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей с фазным ротором.

- •32.Двухклеточный асинхронный двигатель.

- •33.Глубокопазный асинхронный двигатель.

- •34. Принцип работы и устройство синхронных машин (гидрогенератор)

- •44. Отношение кз синхронного генератора.

- •45. Диаграмма Потье

- •46. Характеристики синхронного генератора.

- •48. Построить схему-развертку обмотки со следующими параметрами: -----

- •51. Параллельная работа с сетью бесконечно большой мощности синхронных машин. Метод точной самосинхронизации.

- •60. Синхронный двигатель

- •61. Синхронный компенсатор

- •64.Принцип обратимости машины постоянного тока.

- •66.Основные элементы конструкции и принцип действия машины постоянного тока в режиме генератора.

- •67.Характеристики генераторов постоянного тока с независимым возбуждением.

- •68.Характеристики генераторов постоянного тока со смешанным возбуждением.

- •69. Характеристики генераторов постоянного тока с последовательным возбуждением.

- •70. Самовозбуждение машин постоянного тока.

- •72.Характеристики генераторов постоянного тока с параллельным возбуждением.

- •76. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.

- •77. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением.

- •80. Механические характеристики двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.

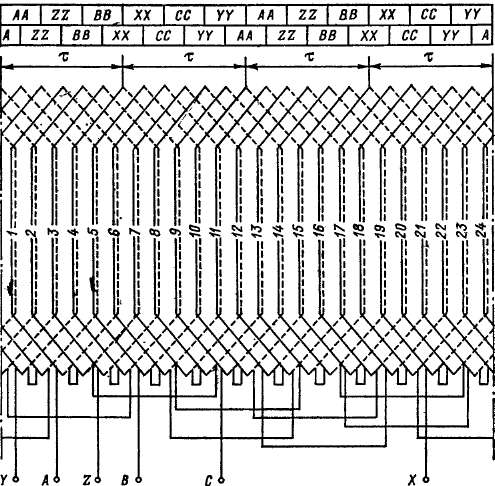

48. Построить схему-развертку обмотки со следующими параметрами: -----

Фаза однослойной обмотки образуется из нескольких (по числу пар полюсов) катушечных групп, состоящих либо из концентрических, охватывающих одна другую и разных по размерам катушек, либо из катушек, имеющих одинаковые размеры. Обмотку первого вида называют концентрической однослойной, второго - равнокатушечной однослойной.

Однослойные обмотки могут быть соединены в несколько параллельных ветвей, возможное число которых определяется из условия а = р/к, где к-целое число.

Основными достоинствами двухслойных петлевых обмоток являются возможность выполнения катушек с укорочением шага (при этом ку < 1) и равномерность распределения их лобовых частей. К недостаткам относятся наличие изоляционной прокладки между слоями обмотки в пазу и необходимость подъема шага при укладке, что не дает возможности механизировать процесс укладки двухслойных обмоток в пазы машины.

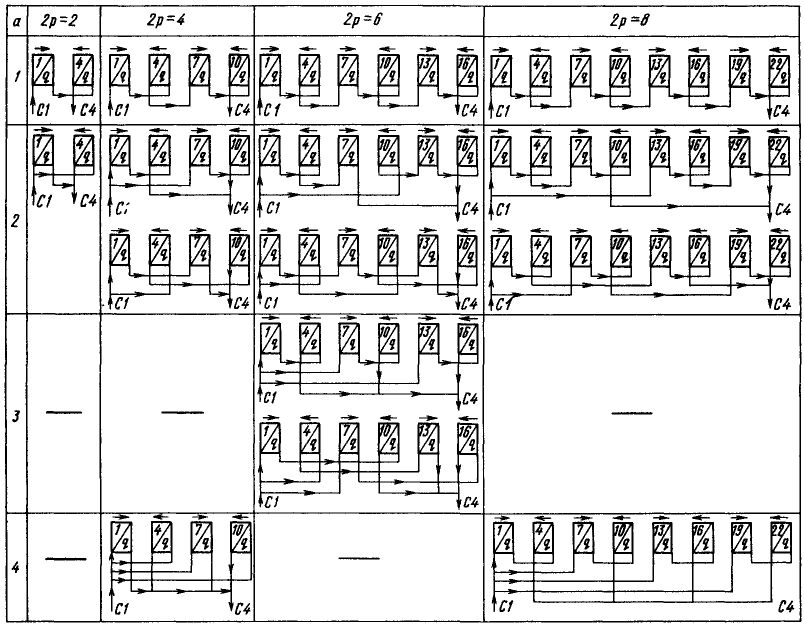

Число возможных параллельных ветвей двухслойных обмоток определяется из условия а = 2р/к, где к — целое число. Наибольшее возможное число параллельных ветвей аmах = 2р.

Наибольшее возможное число параллельных ветвей атах = 2р. Различные способы соединения обмоток в несколько параллельных ветвей показаны на упрощенных схемах (табл. 4.8), в которых каждая катушечная группа изображена одним символом — прямоугольником, над диагональю которого цифрой указан порядковый номер группы от начала обмотки, а под диагональю — число катушек в данной катушечной группе. Такое изображение схемы возможно, так как все катушки в группах соединяются между собой только последовательно. Стрелки над каждым прямоугольником, обозначающим катушечные группы, условно показывают полярность данной группы. Для обмоток с 2р = 6 и 8 в таблице приведены не все возможные варианты соединений. Они, так же как и соединения для обмоток с любыми другими числами 2р и q, могут быть получены при соблюдении следующих условий: число катушечных групп в каждой параллельной ветви обмотки должно быть одинаковым, а полярности групп должны последовательно чередоваться.

Петлевые обмотки статоров крупных машин, например турбогенераторов, образуются не из цельных катушек, а из отдельных стержней. Однако все соединения схем таких обмоток не отличаются от рассмотренных схем двухслойных петлевых катушечных обмоток.

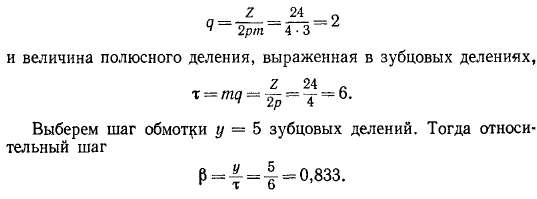

Например

Z = 24 и 2р =

4. Тогда

Например

Z = 24 и 2р =

4. Тогда

Е* |

0,58 |

1,0 |

1,21 |

1,33 |

1,40 |

1,46 |

1,51 |

iВ* |

0,5 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

С начала

распределяем верхние стороны катушек

(пазов) по фазным зонам по q

— 2 стороны

(пазов) в каждой зоне. Если пазы 1

н 2 отвести

для зоны фазы А,

то зоне фазы

В нужно

отвести пазы 5

и 6,

так как фаза

В должна

быть сдвинута относительно фазы А

на 120°, т. е.

на две зоны по 60° или на 4 паза (1 +4 = 5; 2 +

4 = = 6). Зона

С сдвинута относительно зоны В

также на 120°

и занимает пазы 5 + 4 = 9и6 + 4 = /0. На протяжении

следующего двойного полюсного деления

(пазы 13—24)

чередование

зон А, В и С

происходит

с такой же закономерностью (зона А

— пазы 13,

14; зона В

— лазы 17,

18; зона С —

пазы 21, 22).

Таким образом,

распределена половина фазных зон и

пазов верхнего слоя. Другие фазные зоны

также распределяем по фазам Л, В,

С и обозначаем

их соответственно X,

Y, Z. При этом

для зон X,

принадлежащих

фазе Л, отводим пазы, которые сдвинуты

относительно зон Л на т = 6 пазов, т, е,

пазы 1+6-7, 2 + 6 = 5, 13 + 6 = 19,

14 + 6 = 20.

Аналогично

зонам У принадлежат пазы 5 + 6 = И,

6 + 6 = 12,

17 + 6 = 23,

18 + 6 = 24,

а зонам

Z — пазы

9 — 6 = 5, 10 — 6 = 4,

21 — 6 =—

15, 22 — 6 = 16.

Различие

между зонами А,

В, С и X,

Y, Z состоит

в том, что э. д. с. в соответствующих

сторонах катушек (например, катушек зон

А и

X) сдвинуты

по фазе на 180° вследствие их сдвига в

магнитном поле на одно или нечетное

число полюсных делений.

начала

распределяем верхние стороны катушек

(пазов) по фазным зонам по q

— 2 стороны

(пазов) в каждой зоне. Если пазы 1

н 2 отвести

для зоны фазы А,

то зоне фазы

В нужно

отвести пазы 5

и 6,

так как фаза

В должна

быть сдвинута относительно фазы А

на 120°, т. е.

на две зоны по 60° или на 4 паза (1 +4 = 5; 2 +

4 = = 6). Зона

С сдвинута относительно зоны В

также на 120°

и занимает пазы 5 + 4 = 9и6 + 4 = /0. На протяжении

следующего двойного полюсного деления

(пазы 13—24)

чередование

зон А, В и С

происходит

с такой же закономерностью (зона А

— пазы 13,

14; зона В

— лазы 17,

18; зона С —

пазы 21, 22).

Таким образом,

распределена половина фазных зон и

пазов верхнего слоя. Другие фазные зоны

также распределяем по фазам Л, В,

С и обозначаем

их соответственно X,

Y, Z. При этом

для зон X,

принадлежащих

фазе Л, отводим пазы, которые сдвинуты

относительно зон Л на т = 6 пазов, т, е,

пазы 1+6-7, 2 + 6 = 5, 13 + 6 = 19,

14 + 6 = 20.

Аналогично

зонам У принадлежат пазы 5 + 6 = И,

6 + 6 = 12,

17 + 6 = 23,

18 + 6 = 24,

а зонам

Z — пазы

9 — 6 = 5, 10 — 6 = 4,

21 — 6 =—

15, 22 — 6 = 16.

Различие

между зонами А,

В, С и X,

Y, Z состоит

в том, что э. д. с. в соответствующих

сторонах катушек (например, катушек зон

А и

X) сдвинуты

по фазе на 180° вследствие их сдвига в

магнитном поле на одно или нечетное

число полюсных делений.

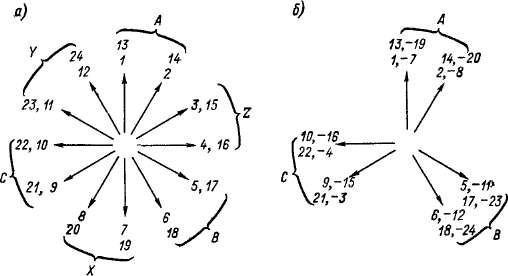

В рассматриваемом случае у = 1807(3-2) = 30°, как изображено на рис. 21-2, а. После обхода векторов пазовых э. д. с. на протяжении двух полюсных делений (в нашем случае векторы 1—12) звезда векторов э. д. с. при целом q будет повторяться вследствие совпадения э. д. с. соответствующих пазов (/ и 1 + 12 = 13 и т. д.) по фазе. Если отвести первые два вектора (рис. 21-1) для зоны А (векторы /; 2 и 13, 14), то векторы зон В и С будут сдвинуты от векторов А на 120° и 240°. Векторы зон X, Y, Z будут сдвинуты относительно векторов зон А, В, С соответственно на 180°. В результате получим такое же распределение пазов по зонам, как показано в верхнем ряду на рис. 21-1.