- •Управление данными

- •1.Автоматизированные информационные системы.

- •2.Классификация, состав и структура аис.

- •3.Информационное обеспечение аис, перспективы развития бд.

- •4.Понятие базы данных, организация.

- •Проблемы определения

- •История

- •Виды баз данных

- •Классификация по модели данных

- •Классификация по среде постоянного хранения

- •Классификация по содержимому

- •Классификация по степени распределённости

- •Другие виды бд

- •Сверхбольшие базы данных

- •5.Проектирование баз данных.

- •Основные задачи проектирования баз данных

- •Основные этапы проектирования баз данных Концептуальное (инфологическое) проектирование

- •Логическое (даталогическое) проектирование[править | править исходный текст]

- •Физическое проектирование[править | править исходный текст]

- •Нормализация[править | править исходный текст]

- •Модели «сущность-связь»[править | править исходный текст]

- •Семантические модели[править | править исходный текст]

- •6.Архитектура субд и ее основные функции.

- •Система управления базами данных

- •Содержание

- •Основные функции субд[править | править исходный текст]

- •7.Понятие и компоненты банка данных.

- •8.Предметная область и моделирование аис.

- •Предметная область и моделирование аис

- •9.Модели данных.

- •10.Язык sql – функции запросов и основные возможности.

- •Введение[править | править исходный текст]

- •Описание[править | править исходный текст]

- •Операторы[править | править исходный текст]

- •Преимущества и недостатки[править | править исходный текст] Преимущества[править | править исходный текст]

- •Недостатки[править | править исходный текст]

- •Расширения[править | править исходный текст] Процедурные расширения[править | править исходный текст]

- •11. Обработка транзакций в sql

- •Проектирование информационных систем

- •1.Понятие об архитектуре ис. Виды, области применения. Одноранговые, централизованные, распределенные, терминальные системы. Архитектура клиент-сервер, терминальные системы, трехзвенные системы.

- •2.Системы. Основные определения и закономерности систем. Классификация систем по уровню сложности. Системный подход к построению ис.

- •Закономерности систем

- •Системы классифицируются следующим образом:

- •Системный подход

- •1. Классификация ис по признаку структурированности задач:

- •3. По выполняемым функциям и решаемым задачам:

- •4. По масштабу и интеграции компонент:

- •5. По характеру обработки информации на различных уровнях управления предприятием:

- •3.Пользовательский интерфейс и его эргономика. Интерфейс ис как сценарий поведения пользователя. Роль графического дизайна в ис.

- •4.Принципы проектирования сложных объектов. Нисходящее и восходящее проектирование.

- •Нисходящее и восходящее проектирование

- •5.Жизненный цикл информационных систем: каскадная и спиральная модели.

- •6.Методологии проектирования по. Case-технологии, их содержание и классификации

- •7.Case-средства: функции, назначение, классификация.

- •Network-attached storage (nas)[править]

- •Storage area network (san)[править]

- •Отличия и конвергенция san и nas[править]

- •Content-addressable storage (cas)[править]

- •Нормальные формы[править | править исходный текст]

- •Первая нормальная форма (1nf)[править | править исходный текст]

- •9.Этапы проектирования бд. Цель и виды работ на этапах концептуального, логического и физического проектирования.

- •I этап. Постановка задачи.

- •II этап. Анализ объекта.

- •III этап. Синтез модели.

- •IV этап. Выбор способов представления информации и программного инструментария.

- •V этап. Синтез компьютерной модели объекта.

- •VI этап. Работа с созданной базой данных.

- •Инфологическое моделирование

- •Концептуальное проектирование

- •10.Проектирование методом «сущность-связь». Нормализация отношений.

- •11. Объектно-ориентированный подход при проектировании ис. Унифицированный язык моделирования uml.

- •12. Концептуальная модель uml, строительные блоки uml, правила языка uml, общие механизмы языка uml, архитектура, жизненный цикл разработки по.

- •Диаграмма классов[править | править исходный текст]

- •Диаграмма компонентов[править | править исходный текст]

- •Диаграмма композитной/составной структуры[править | править исходный текст]

- •Диаграмма развёртывания[править | править исходный текст]

- •Диаграмма объектов[править | править исходный текст]

- •Диаграмма пакетов[править | править исходный текст]

- •Диаграмма деятельности[править | править исходный текст]

- •Диаграмма автомата[править | править исходный текст]

- •Диаграмма сценариев использования[править | править исходный текст]

- •Диаграммы коммуникации и последовательности[править | править исходный текст]

- •Диаграмма обзора взаимодействия[править | править исходный текст]

- •Диаграмма синхронизации[править | править исходный текст]

- •Преимущества uml[править | править исходный текст]

- •Критика[править | править исходный текст]

- •Архитектура эвм и систем

- •1.Понятие архитектуры эвм. Области применения и классификация эвм. Структура эвм: состав и назначение основных блоков.

- •2.Понятие архитектуры мп. Особенности архитектур вычислительных систем cisc, risc, mips, sparc. Области применения.

- •3.Внутренняя структура мп. Назначение узлов, входящих в типовую структуру мп.

- •4.Арифметико-логическое устройство (алу): назначение, структура и принцип действия.

- •Операции в алу[править | править исходный текст]

- •Классификация алу[править | править исходный текст]

- •5.Формат и основные этапы выполнения команды микропроцессора на примере семейства Intel х86.

- •Цикл выполнения команды

- •6.Сопроцессоры. Назначение, система команд на примере процессоров Intel x86.

- •Содержание

- •Области применения[править | править исходный текст]

- •Содержание

- •Сопроцессоры[править | править исходный текст]

- •Сопроцессоры Intel семейства x86[править | править исходный текст]

- •7.Команды мультимедийного расширения. Сравнение мультимедийных расширений от фирм Intel и amd.

- •Содержание

- •Предпосылки[править | править исходный текст]

- •8.Организация и принцип работы памяти.

- •Функции памяти[править | править исходный текст]

- •Физические основы функционирования[править | править исходный текст]

- •Классификация типов памяти[править | править исходный текст]

- •Доступные операции с данными[править | править исходный текст]

- •Метод доступа[править | править исходный текст]

- •Организация хранения данных и алгоритмы доступа к ним[править | править исходный текст]

- •Назначение[править | править исходный текст]

- •Организация адресного пространства[править | править исходный текст]

- •Удалённость и доступность для процессора[править | править исходный текст]

- •Управление процессором[править | править исходный текст]

- •Прочие термины[править | править исходный текст]

- •9.Назначение и классификация зу. Физическая и логическая структура зу, их характеристики и параметры.

- •10.Понятие шины. Синхронная и асинхронная шины. Шины pci, usb, ide и scsi.

- •11.Интерфейсы периферийных устройств. Периферийные устройства эвм.

- •12.Контроллеры, основные функции и реализация

- •13.Видеоподсистема эвм. Назначение, организация, характеристики.

- •14. Устройства печати. Назначение и классификация.

- •Содержание

- •Классификация[править | править исходный текст]

- •Матричные принтеры[править | править исходный текст]

- •Струйные принтеры[править | править исходный текст]

- •Классификация[править | править исходный текст]

- •Сублимационные принтеры[править | править исходный текст]

- •Лазерные принтеры[править | править исходный текст]

- •Термопринтеры[править | править исходный текст]

- •Содержание

- •Типы графопостроителей[править | править исходный текст]

- •Планшетные графопостроители[править | править исходный текст]

- •Графопостроители с перемещающимся носителем[править | править исходный текст]

- •Электростатические графопостроители[править | править исходный текст]

- •Фотографопостроители[править | править исходный текст]

- •Производители[править | править исходный текст]

- •15.Внешние запоминающие устройства. Назначение и классификация. Физическая и логическая структура.

- •Назначение, классификация и характеристики внешних запоминающих

- •Операционные системы

- •1.Операционная система (ос). Классификация ос. Эволюция ос. Функции ос. Разновидности ос. Обобщенная модель иерархической ос.

- •Эволюция ос.

- •Функции ос.

- •3.Типовые средства аппаратной поддержки операционных систем, bios.

- •Типовые средства аппаратной поддержки ос

- •Назначение bios материнской платы[править | править исходный текст] Инициализация и проверка работоспособности аппаратуры[править | править исходный текст]

- •Загрузка операционной системы[править | править исходный текст]

- •Утилиты, доступные без загрузки ос[править | править исходный текст]

- •Простейший драйвер[править | править исходный текст]

- •Конфигурирование оборудования[править | править исходный текст]

- •Slic (Software Licensing Description Table)[править | править исходный текст]

- •4.Понятие виртуальной машины. Принципы работы, управления, защиты данных и памяти.

- •5.Файловые системы. Файлы и каталоги. Имена и типы. Файловые системы fat32, ntfs, их характеристики.

- •Классификация файловых систем[править | править исходный текст]

- •Задачи файловой системы[править | править исходный текст]

- •6.Классификация программного обеспечения (по). Базовый уровень по. Системный уровень по. Драйверы. Служебный уровень по. Утилиты. Прикладной уровень по.

- •7.Ресурсы компьютерной системы. Классификация. Распределение и управление ресурсами. Проблемы взаимодействующих процессов.

- •8.Процессы и потоки. Многозадачность и многопоточность. Проблемы разработки приложений для многопоточной среды.

- •Содержание

- •Свойства многозадачной среды[править | править исходный текст]

- •Трудности реализации многозадачной среды[править | править исходный текст]

- •Содержание

- •Типы реализации потоков[править | править исходный текст]

- •Взаимодействие потоков[править | править исходный текст]

- •9.Способы передачи сообщений. Синхронный и асинхронный обмен данными между устройствами компьютерной системы.

- •Асинхронная передача.

- •Синхронная передача.

- •10.Организация памяти (адресация, распределение). Основные понятия защищенного режима.

- •Виртуальные и физические адреса

- •Распределение памяти без использования виртуальных адресов настройка адресов

- •Распределение с фиксированными разделами

- •Распределение с динамическими разделами

- •Страничная организация памяти

- •Сравнение сегментной и страничной организации

- •11.Способы обеспечения монопольного доступа к разделяемым ресурсам. Алгоритмы распределения памяти. Способы защиты памяти.

- •12.Логическая и физическая организация файла. Операции над файлами.

- •51. Логическая организация файла. Файлы с индексно-последовательной структурой.

- •52. Логическая организация файла. Библиотечная структура файлов.

- •53. Физическая структура файла. Способы размещения информации. Непрерывное размещение. Достоинства и недостатки.

- •54. Физическая структура файла. Способы размещения информации. Связный список индексов. Достоинства и недостатки.

- •55. Физическая структура файла. Способы размещения информации. Перечень номеров блоков. Достоинства и недостатки.

- •Информационная безопасность и защита информации

- •3. Понятие политики информационной безопасности. Назначение политики безопасности. Основные типы политики безопасности доступа к данным.

- •4. Защита информации в ит. Основные технологические решения. Шифрование данных. Общая характеристика алгоритмов шифрования, схемы работы.

- •5. Примеры алгоритмов симметричного шифрования и шифрования с открытым ключом. Гибридные криптосистемы. Понятие эцп и сертификата. Протоколы ipSec и ssl.

- •6. Требования к системам криптографической защиты: криптографические требования, требования надежности, требования по защите от нсд, требования к средствам разработки.

- •Мультимедиа технология

- •1.Понятие информации, различные его трактовки. Определения информации (по законодательству Российской Федерации, по н. Винеру, другие).

- •2.Функциональная и структурная организация обработки мультимедийной информации;

- •4.Векторная, растровая, фрактальная и программная графика, их сходство и различие.

- •5.Принципы отображения графической информации. Способы сжатия изображений. Способы преобразования форматов. Типы файлов изображений.

- •6.Основные программные пакеты, применяемые для редактирования графики в мультимедиа технологиях.

- •7.Цветовые модели, их характеристики и области применения.

- •8.Анимация в мультимедиа технологиях. Принципы и методы анимации. Технологии создания анимации в мультимедиа технологиях.

- •Методы анимации

- •9.Средства линейного и нелинейного компьютерного видеомонтажа.

- •Захват видео

- •10.Аппаратные и программные средства обработки звука.

- •11. Сжатие данных. Определение и виды. Примеры кодирования, их применение в информационных технологиях.

- •Способы (виды) сжатия данных:

- •Методы и средства сжатия данных:

5.Формат и основные этапы выполнения команды микропроцессора на примере семейства Intel х86.

Команды микропроцессора в отличие от микрокоманд разрабатываются независимо от аппаратуры микросхемы, поэтому их разрядность обычно совпадает с разрядностью микропроцессора. Команда микропроцессора состоит из инструкции и обозначается код операции КОП. Команда микропроцессора может состоять только из кода операции, когда не требуется указывать адрес операнда (операнды это данные, над которыми команда производит какое либо действие), или может состоять из кода операции и адресов операндов или данных. Форматы команд очень сильно зависит от структуры процессора.

Суть этапов выполнения команды остается без изменения по сравнению с классической ЭВМ:

первый - выбор кода команды;

второй и третий - выбор операндов;

четвертый - выполнение операции в АЛУ;

пятый - запись результата в оперативную или регистровую память;

шестой - формирование адреса следующей выполняемой команды.

Цикл выполнения команды

Программа в ЭВМ реализуется центральным процессором (ЦП) посредством последовательного исполнения образующих эту программу команд. Действия, требуемые для выборки (извлечения из основной памяти) и выполнения команды, называют циклом команды. В общем случае цикл команды включает в себя несколько составляющих (этапов):

выборку команды;

формирование адреса следующей команды;

декодирование команды;

вычисление адресов операндов;

выборку операндов;

исполнение операции;

формирование признака результата;

запись результата.

Перечисленные этапы выполнения команды в дальнейшем будем называть стандартным циклом команды. Отметим, что не все из этапов присутствуют при выполнении любой команды (зависит от типа команды), однако этапы выборки, декодирования, формирования адреса следующей команды и исполнения операции имеют место всегда. В определенных ситуациях возможны еще два этапа:

косвенная адресация;

реакция на прерывание.

Стандартный цикл команды Кратко охарактеризуем каждый из вышеперечисленных этапов стандартного цикла команды. При изучении данного материала следует учитывать, что приводимое описание имеет целью лишь дать представление о сущности каждого из этапов. В то же время распределение функций по разным этапам цикла команды и последовательность выполнения некоторых из них в реальных ЭВМ могут отличаться от излагаемых.

Этап выборки команды Цикл любой команды начинается с того, что центральный процессор извлекает команду из памяти, используя адрес, хранящийся в счетчике команд (СК). Двоичный код команды помещается в регистр команды (РК) и с этого момента становится «видимым» для процессора. Если длина команды совпадает с разрядностью ячейки памяти, то все понятно. Однако, система команд многих ЭВМ предполагает несколько форматов команд, причем в разных форматах команда может занимать 1, 2 или более ячеек, а этап выборки команды можно считать завершенным лишь после того, как в РК будет помещен полный код команды. Информация о фактической длине команды содержится в полях кода операции и способа адресации. Обычно эти поля располагают в первом слове кода команды, и для выяснения необходимости продолжения процесса выборки необходимо предварительное декодирование их содержимого. Такое декодирование может быть произведено после того, как первое слово кода команды окажется в РК. В случае многословного формата команды процесс выборки продолжается вплоть до занесения в РК всех слов команды.

Этап формирования адреса следующей команды Для большинства ЭВМ характерно размещение соседних команд программы в смежных ячейках памяти. Если извлеченная команда не нарушает естественного порядка выполнения программы, то для вычисления адреса следующей выполняемой команды достаточно увеличить содержимое счетчика команд на длину текущей команды, представленную количеством занимаемых кодом команды ячеек памяти. Длина команды, а также то, способна ли она изменить естественный порядок выполнения команд программы, выясняются в ходе ранее упоминавшегося предварительного декодирования. Если извлеченная команда способна изменить последовательность выполнения программы (команда условного или безусловного перехода, вызова процедуры и т.п), процесс формирования адреса следующей команды переносится на этап исполнения операции. В силу сказанного, в ряде ЭВМ рассматриваемый этап цикла команды следует не за выборкой команды, а находится в конце цикла.

Этап декодирования команды После выборки команды она должна быть декодирована, для чего ЦП расшифровывает находящийся в РК код команды. В результате декодирования выясняются следующие вопросы: находится ли в РК полный код команды или требуется дозагрузка остальных слов команды; какие последующие действия нужны для выполнения данной команды; если команда использует операнды, то откуда они должны быть взяты (номер регистра или адрес ячейки основной памяти); если команда формирует результат, то куда этот результат должен быть направлен. Ответы на два первых вопроса дает расшифровка кода операции, результатом которой может быть унитарный код, где каждый разряд соответствует одной из команд. На практике вместо унитарного кода могут встретиться самые разнообразные формы представления результатов декодирования, например адрес ячейки специальной управляющей памяти, где хранится первая микрокоманда микропрограммы для реализации указанной в команде операции. Полное выяснение всех аспектов команды, помимо расшифровки кода операции, требует также анализа адресной части команды, включая поле способа адресации. По результатам декодирования производится подготовка электронных схем ЭВМ к выполнению предписанных командой действий.

Этап вычисления адресов операндов Этап имеет место, если в процессе декодирования команды выясняется, что команда использует операнды. Если операнды размещаются в основной памяти, осуществляется вычисление их исполнительных адресов, с учетом указанного в команде способа адресации. Так, в случае индексной адресации для получения исполнительного адреса производится суммирование содержимого адресной части команды и содержимого индексного регистра.

Этап выборки операндов Вычисленные на предыдущем этапе исполнительные адреса используются для считывания операндов из памяти и занесения в определенные регистры процессора. Например, в случае арифметической команды операнд после извлечения из памяти может быть загружен во входной регистр АЛУ. Однако чаще операнды предварительно заносятся в специальные вспомогательные регистры процессора, а их пересылка на вход АЛУ происходит на этапе исполнения операции.

Этап исполнения операции На этом этапе реализуется указанная в команде операция. В силу различия сущности каждой из команд ЭВМ, содержание этого этапа сугубо индивидуально.

Этап формирования признака результата На этом этапе определяется, каким получился результат операции. Результат может быть положительным, отрицательным, равным нулю и т.п. Сформированный признак заносится в регистр признака результата (РПР) для дальнейшего использования устройством управления.

Этап записи результата Этап записи результата присутствует в цикле тех команд, которые предполагают занесение результата в регистр или ячейку основной памяти. Фактически его можно считать частью этапа исполнения, особенно для тех команд, которые помещают результат сразу в несколько мест.

Машинный цикл с косвенной адресацией Многие команды предполагают чтение операндов из памяти или запись в память. В простейшем случае в адресном поле таких команд явно указывается исполнительный адрес соответствующей ячейки ОП. Однако часто используется и другой способ указания адреса, когда адрес операнда хранится в какойто ячейке памяти, а в команде указывается адрес ячейки, содержащей адрес операнда. Как уже отмечалось ранее, подобный прием называется косвенной адресацией. Чтобы прочитать или записать операнд, сначала нужно извлечь из памяти его адрес и только после этого произвести нужное действие (чтение или запись операнда), иными словами, требуется выполнить два обращения к памяти. Это, естественно, отражается и на цикле команды, в котором появляется косвенная адресация. Этап косвенной адресации можно отнести к этапу вычисления адресов операндов, поскольку его сущность сводится к определению исполнительного адреса операнда. Иными словами, содержимое адресного поля команды в регистре команд используется для обращения к ячейке ОП, в которой хранится адрес операнда, после чего извлеченный из памяти исполнительный адрес операнда помещается в адресное поле регистра команды на место косвенного адреса. Дальнейшее выполнение команды протекает стандартным образом.

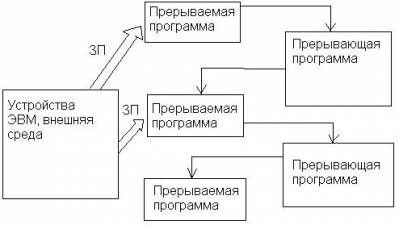

Машинный цикл с прерыванием Практически во всех ЭВМ предусмотрены средства, благодаря которым модули ввода/вывода (и не только они) могут прервать выполнение текущей программы для внеочередного выполнения другой программы, с последующим возвратом к прерванной. Первоначально прерывания были введены для повышения эффективности вычислений при работе с медленными периферийными устройствами. Положим, что процессор пересылает данные на принтер, используя стандартный цикл команды. После каждой операции записи ЦП будет вынужден делать паузу в ожидании подтверждения от принтера об обработке символа. Длительность этой паузы может составлять сотни и тысячи циклов команды. Ясно, что такое использование ЦП очень неэффективно. В случае прерываний, пока протекает операция ввода/вывода, ЦП способен выполнять другие команды. В упрощенном виде процедуру прерывания можно описать следующим образом. Объект, требующий внеочередного обслуживания, выставляет на соответствующем входе ЦП сигнал запроса прерывания (ЗП). ЗП могут возникать, как в самой ЭВМ, так и в её внешней среде. К первым относятся:

ошибки в работе аппаратуры;

переполнение разрядной сетки;

попытка деления на «0»;

выход из установленной для данной программы области памяти;

затребование периферийным устройствам операции ввода/ вывода.

К внешним запросам относятся:

запрос прерывания от другой ЭВМ;

запрос от различного рода датчиков.

Перед переходом к очередному циклу команды процессор проверяет этот вход на наличие запроса. Обнаружив запрос, ЦП запоминает информацию, необходимую для продолжения нормальной работы после возврата из прерывания, и переходит к выполнению прерывающей программы. По завершении обработки прерывания ЦП восстанавливает состояние прерванного процесса, используя запомненную информацию, и продолжает выполнение прерванной программы. Описанный процесс иллюстрирует рис. 22.1.

Рис.

22.1. Передача управления при прерываниях

Рис.

22.1. Передача управления при прерываниях

В терминах цикла команды сказанное выглядит так. Для учета прерываний к циклу команды добавляется этап прерывания, в ходе которого процессор проверяет, не поступил ли запрос прерывания. Если запроса нет, ЦП переходит к этапу выборки следующей команды программы. При наличии запроса процессор:

Приостанавливает выполнение текущей программы и запоминает содержимое всех регистров, которые будут использоваться программой обработки прерывания. Это называется сохранением слова состояния программы (ССП). В первую очередь необходимо сохранить содержимое счетчика команд, аккумулятора и регистра признаков. ССП обычно сохраняется в стеке.

Заносит в счетчик команд начальный адрес программы обработки прерывания. Теперь процессор продолжает с этапа выборки первой команды обработчика прерывания. Обработчик (обычно он входит в состав операционной системы) определяет природу прерывания и выполняет необходимые действия. Когда программа обработки прерывания завершается, процессор может возобновить выполнение прерванной программы с точки, где она была прервана. Для этого он восстанавливает ССП (содержимое СК и других регистров) и начинает с цикла выборки очередной команды прерванной программы.

Диаграмма состояний цикла команды Все вышеизложенное можно подытожить в виде рис. 2.18, где содержание цикла команды описано с помощью диаграммы состояний. На этой диаграмме цикл команды представляется в виде последовательности состояний. Для каждой конкретной команды некоторые состояния могут быть нулевыми, а некоторые другие могут неоднократно повторяться. Полный цикл команды может включать в себя следующие состояния:

Вычисление адреса команды. Определение исполнительного адреса команды, которая должна выполняться следующей.

Выборка команды. Чтение команды из ячейки памяти и занесение ее в РК.

Декодирование команды. Анализ команды с целью выяснения типа подлежащей выполнению операции и операндов.

Вычисление адреса операнда. Определение исполнительного адреса операнда, если операция предполагает обращение к операнду, хранящемуся в памяти или же доступному посредством ввода.

Выборка операнда. Выборка операнда из памяти или его ввод с устройства ввода.

Операция с данными. Выполнение операции, указанной в команде.

Формирование признака результата. Определение признака выполненной операции.

Запись результата. Запись результата в память или вывод на устройство вывода.

Состояния в верхней части диаграммы описывают обмен между ЦП и памятью либо между ЦП и модулем ввода/вывода. Состояния в нижней части обозначают только внутренние операции ЦП. Вычисление адреса операнда встречается дважды, поскольку команда может включать в себя чтение, запись или то и другое, однако действия, выполняемые в этом состоянии, в обоих случаях одни и те же, поэтому используется один и тот же идентификатор состояния. Следует отметить, что диаграмма допускает множественные операнды и результаты, как того требуют некоторые команды. Кроме того, в ряде ЭВМ единственная команда может определять операцию над вектором (одномерным массивом чисел) или строкой (одномер ным массивом символов), что требует повторяющихся операций выборки и/или записи.

Рис.

22.2. Диаграмма состояний цикла команды

Рис.

22.2. Диаграмма состояний цикла команды

Диаграмма отражает также возможность этапов прерывания и косвенной адресации.