- •1. Введение

- •2. Классический подход. Подсчет уравнений и неизвестных величин

- •3. Макромодель модель равновесия рыночной экономики.

- •3.1. Предпосылки построения модели.

- •3.2. Математическая модель равновесия рыночной экономики.

- •3.2.1. Рынок труда.

- •3.2.2. Рынок продукта.

- •3.2.3. Рынок финансов

- •4. Заключение

- •5. Список использованной литературы

3.2. Математическая модель равновесия рыночной экономики.

Рассмотрим одну из моделей равновесия—модель общего экономического равновесия Джона Кейнса.

Кейнс выделяет таких экономических агентов: нанимателей и нанимаемых, потребителей (сберегателей) и производителей (инвесторов), предлагающих и спрашивающих деньги, не персонифицируя их. Агенты действуют на трех рынках соответственно: рынке труда, рынке продуктов, рынке денег. На этих рынках распределяются и обмениваются товары: труд, продукты, деньги.

Первый

макропараметр системы -

национальный доход

,

являющийся единственным (для простоты)

продуктом, производимым в единицу

времени. Этот

продукт выпускает производственная

система экономики, ее производственные

возможности задает производственная

функция — зависимость величины выпуска

продукта от количества и качества

ресурсов, состава основных фондов и

числа занятых работников R

(второй макропараметр). В теории равновесия

предполагается, что производственные

возможности хозяйства — запас и состав

основных фондов — не изменяются.

Следовательно, выпуск определяется

числом занятых работников R,

и производственную функцию можно

выразить в виде

,

являющийся единственным (для простоты)

продуктом, производимым в единицу

времени. Этот

продукт выпускает производственная

система экономики, ее производственные

возможности задает производственная

функция — зависимость величины выпуска

продукта от количества и качества

ресурсов, состава основных фондов и

числа занятых работников R

(второй макропараметр). В теории равновесия

предполагается, что производственные

возможности хозяйства — запас и состав

основных фондов — не изменяются.

Следовательно, выпуск определяется

числом занятых работников R,

и производственную функцию можно

выразить в виде

(3.1)

(3.1)

О

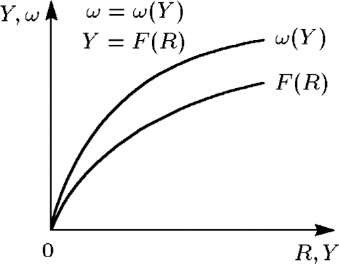

Рис. 2

тносительно F(R) обычно считается, что ,

,

и

и

при

при

(рис. 2). Функция

F(R)

обладает свойством «насыщения»: с ростом

R

выпуск растет все медленнее. Такой

подход вполне оправдан, поскольку при

излишне большом числе занятых на

производстве для них попросту не найдется

соответствующего фронта работ. Один

или несколько старателей, обнаруживших

золотую жилу, быстро и без помех достигнут

своей максимальной производительности;

при большом количестве рабочих они

начинают мешать друг другу, и их

индивидуальная производительность

уменьшается; наконец, при очень большом

числе старателей добыча золота вообще

перестает расти, так как вновь прибывающие

не могут подступиться к месту разработки.

(рис. 2). Функция

F(R)

обладает свойством «насыщения»: с ростом

R

выпуск растет все медленнее. Такой

подход вполне оправдан, поскольку при

излишне большом числе занятых на

производстве для них попросту не найдется

соответствующего фронта работ. Один

или несколько старателей, обнаруживших

золотую жилу, быстро и без помех достигнут

своей максимальной производительности;

при большом количестве рабочих они

начинают мешать друг другу, и их

индивидуальная производительность

уменьшается; наконец, при очень большом

числе старателей добыча золота вообще

перестает расти, так как вновь прибывающие

не могут подступиться к месту разработки.

Соотношение (3.1) дает связь между рынками труда (R) и продукта ( ).

3.2.1. Рынок труда.

Существенное допущение Кейнса заключается в том, что заработная плата s задана и постоянна. Задается она как разрешение конфликта между организациями нанимаемых и нанимателей, а постоянна потому, что равновесие неявно предполагается краткосрочным, и заработная плата не успевает измениться. Более того, фактически предполагается, что предложение труда не сдерживает производство; и число занятых определяется спросом на труд нанимателей. А те определяют спрос из условия максимизации прибыли. Если р — цена продукта, то это условие записывается так:

Дополнительное соотношение для построения модели определяется с помощью одного из основных постулатов классической политэкономии:

4) заработная плата s работника равна стоимости продукта, которая была бы потеряна при уменьшении занятости на одну единицу (заработная плата равна предельному продукту труда).

Заметим, что в постулате 4) не учитываются (считаются малыми) другие издержки, которые отпали бы в результате сокращения одного рабочего места (затраты на ресурсы, оборудование и т. д.). Таким образом, из постулата получаем

,

,

где

— количество продукта, потерянное при

уменьшении занятости на единицу,

р

—

цена

продукта

(так что слева в данном равенстве записана

величина потерянной стоимости). Если

занятость изменилась на величину

AR,

то из последнего равенства, очевидно,

имеем

— количество продукта, потерянное при

уменьшении занятости на единицу,

р

—

цена

продукта

(так что слева в данном равенстве записана

величина потерянной стоимости). Если

занятость изменилась на величину

AR,

то из последнего равенства, очевидно,

имеем

,

,

где

— стоимость,

потерянная или полученная при изменении

числа работников на

— стоимость,

потерянная или полученная при изменении

числа работников на

.

Считая

и

.

Считая

и

малыми в сравнении с

малыми в сравнении с

и

,

перепишем последнее равенство в

дифференциальной форме:

и

,

перепишем последнее равенство в

дифференциальной форме:

или, принимая во внимание (3.1),

(3.2) .

.

Поскольку

задана (а с нею известна функция

задана (а с нею известна функция

),

то при известных макропараметрах

),

то при известных макропараметрах

и

и

из (3.2) можно найти уровень занятости

,

а из (3.1) и величину продукта

.

Отметим: этот уровень отвечает числу

работников, согласных трудиться за

данную зарплату при данных ценах и

других характеристиках системы, а не

вообще возможному числу наемных рабочих.

Предполагается, что для обеспечения

равновесного уровня занятости всегда

найдется достаточное количество желающих

работать на существующих условиях, т.

е.:

из (3.2) можно найти уровень занятости

,

а из (3.1) и величину продукта

.

Отметим: этот уровень отвечает числу

работников, согласных трудиться за

данную зарплату при данных ценах и

других характеристиках системы, а не

вообще возможному числу наемных рабочих.

Предполагается, что для обеспечения

равновесного уровня занятости всегда

найдется достаточное количество желающих

работать на существующих условиях, т.

е.:

5). предложение труда не сдерживает производства, число занятых определяется спросом на труд со стороны предпринимателей.

Два уравнения (3.1), (3.2) содержат четыре величины. Относительно одной из них предполагается, что:

6).заработная плата в модели считается заданной.

Она определяется в результате компромисса между работодателями и нанимаемыми (реальная же зарплата зависит также и от уровня цен).

Таким образом, существенное допущение Кейнса заключается в том, что заработная плата задана и постоянна. Задается она как разрешение конфликта между организациями нанимаемых и нанимателей, а постоянна потому, что равновесие неявно предполагается краткосрочным, и заработная плата не успевает измениться. Более того, фактически предполагается, что предложение труда не сдерживает производство; и число занятых определяется спросом на труд нанимателей. А те определяют спрос из условия максимизации прибыли.