- •Isbn 5—247—01400—6 © Издательство «Недра», 1989

- •Глава 1

- •Состав природных газов

- •Газовый конденсат

- •Основные законы газового состояния

- •Свойства природных газов

- •Фазовые состояния углеводородных систем

- •1.4. Вязкость метана при различных давлениях и температурах

- •Глава 2

- •Гранулометрический состав пород

- •Плотность горных пород

- •Пористость горных пород

- •Нефтегазоводонасыщенность коллекторов

- •Проницаемость горных пород

- •Фазовая проницаемость горных пород

- •Карбонатность пород

- •Механические и теплофизические свойства горных пород и насыщающих пласт жидкостей

- •Глава 3

- •Физические свойства нефти и газа в пластовых условиях

- •Аппаратура для исследования пластовой нефти

- •Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

- •Поверхностные явления при движении нефти, воды и газа в пористой среде

- •Нефтяные эмульсии

- •Глава 4

- •Режимы работы нефтяных и газовых залежей

- •Нефтегазоконденсатоотдача пластов

- •Уравнения притока жидкости к скважине

- •Глава 5

- •Вскрытие нефтяных и газовых пластов и оборудование забоев скважин

- •Оборудование ствола и устья скважины

- •Освоение скважин

- •Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды при освоении нефтяных и газовых скважин

- •Глава 6

- •Исследование нефтяных скважин при установившихся режимах фильтрации

- •Исследование нефтяных скважин при неустановившихся режимах

- •Исследование газовых скважин

- •Глава 7

- •8 El в 10 12 1¥ /с,10'5мкм2 распределения проницаемости

- •Расчет показателей разработки залежей нефти при разных режимах

- •Глава 8

- •VyT“ q “ Млн-кпвщ ’ l j

- •Требования, предъявляемые к нагнетаемой воде

- •Геолого-промысловые условия применения методов повышения нефтеотдачи

- •Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов

- •Физико-химические методы повышения нефтеотдачи пластов

- •Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов

- •Методика оценки эффективности

- •Мероприятия по охране труда и окружающей среды при осуществлении методов повышения нефтеотдачи

- •Глава 9

- •Раздел 7.4). В основу расчета фонтанного подъемника положены условия фонтанирования скважин разного типа.

- •Оборудование фонтанных скважин

- •Исследование фонтанных скважин и установление режима их работы

- •Неполадки при работе фонтанных скважин

- •Автоматизация фонтанных скважин

- •Техника безопасности и противопожарные мероприятия при фонтанной эксплуатации скважин

- •Мероприятия по охране

- •Глава 10

- •Основные расчеты по определению конструкции и режимных параметров работы газлифтных подъемников

- •Компрессорное хозяйство на нефтяных промыслах

- •Неполадки при эксплуатации газлифтных скважин

- •Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды при газлифтной эксплуатации скважин

- •Глава 11

- •Подача штанговой скважинной насосной установки и влияющие на нее факторы

- •Определение нагрузки на штанги и станок-качалку

- •Выбор оборудования и установление параметров работы штанговой насосной установки

- •Исследование насосных скважин и динамометрирование скважинных насосных установок

- •В. М. Т. И н. М. Т. — соответственно верхняя и нижняя мертвые точки (стрелками показан ход записи динамограммы)

- •Эксплуатация наклонных и искривленных скважин

- •Эксплуатация насосных скважин при добыче высоковязких нефтей

- •Борьба с отложениями парафина

- •Периодическая эксплуатация малодебитных скважин штанговыми скважинными насосными установками

- •Автоматизированный контроль и управление скважинами, оборудованными штанговыми скважинными насосными установками

- •Обслуживание скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосными установками

- •Техника безопасности и противопожарные мероприятия при эксплуатации скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосными установками

- •Глава 12

- •Подбор установок центробежных электронасосов к скважинам

- •Бесштанговые насосы других типов

- •Техника безопасности при эксплуатации скважин бесштанговыми электронасосами

- •Глава 13

- •Расчет лифта для газовых скважин

- •Установление технологического режима работы газовой скважины

- •Осложнения при эксплуатации

- •Особенности эксплуатации обводняющихся газовых скважин

- •Автоматизация газового промысла

- •Организация и безопасное ведение работ

- •Глава 14

- •Принципиальные схемы и оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации

- •Особенности эксплуатации скважин, оборудованных установками орэ

- •Глава 15

- •Назначение и классификация методов воздействия па призабойную зону пласта

- •Химические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •Механические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •Комплексное воздействие на призабойную зону пласта

- •Обработка призабойной зоны пласта поверхностно-активными веществами

- •Глава 16

- •Причины, приводящие к необходимости ремонта скважин, и характеристика ремонтных работ

- •Состав и организация работ по текущему ремонту скважин

- •Организация работ

- •Ликвидация песчаных пробок в скважинах.

- •3 Диаметр частиц песка, мм . 0,25 0,2 0,1 0,01

- •Капитальный ремонт скважин.

- •Исправление повреждений в обсадных колоннах

- •Изоляционные работы в скважинах

- •Ликвидация скважин

- •Техника безопасности и охрана окружающей среды при подземном ремонте скважин

- •Глава 17

- •Глава 11. Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами (в. С. Бойко)

- •Глава 12. Эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми насосами (в. С. Бойко)

- •Глава 13. Эксплуатация газовых скважин (в. С. Бойко)

Поверхностные явления при движении нефти, воды и газа в пористой среде

) Насыщенная

нефтью, водой, газом пористая среда

представ

ляет

собой многофазную гетерогенную систему,

отдельные компоненты которой (минеральный

скелет пористой среды, нефть, вода, газ)

называются фазами. Значительное различие

физикохимических свойств фаз служит

причиной возникновения на границах их

контакта специфических поверхностных

явлений. В связи с тем, что площадь

поверхностей контакта фаз очень велика

(например, только суммарная площадь

поверхностей пор в 1

м3

породы коллектора может составлять

104—105

м2),

влияние поверхностных явлений на

движение жидкостей и газов в пористых

средах оказывается сильным. Поверхностные

явления во многом определяют количество

и распределение в поро- вом пространстве

связанных и остаточных нефти, воды,

форму кривых фазовых проницаемостей,

эффективность многих методов повышения

нефтеотдачи пластов. Они играют большую

роль при образовании и разрушении

эмульсий и пен в других процессах,

связанных с движением и взаимодействием

систем в пласте, скважинах и поверхностных

сооружениях.

Среди

многообразных поверхностных явлений,

протекающих на границах раздела фаз,

особое влияние на эффективность

разработки нефтяных и газовых залежей

оказывают поверхностное натяжение,

капиллярное давление, смачиваемость,

ка- пиллярная пропитка и адсорбция.

Поверхностное

натяжение

на границе раздела фаз возникает

вследствие того, что молекулы вещества,

находящиеся вблизи поверхности раздела

взаимодействуют не только между собой,

но и с молекулами вещества соседней

фазы. Молекула вещества, расположенная

в любом положении внутри жидкости

испытывает равномерное воздействие со

стороны окружающих ее молекул. Поэтому

равнодействующая всех сил молекулярного

воздействия равна нулю, и молекула может

свободно перемещаться в объеме в любом

направлении. Иначе обстоит дело о

молекулами, находящимися в поверхностном

слое. Здесь силы,

действующие

на молекулу, направлены внутрь жидкости

и вдоль поверхности раздела, равнодействующая

их не равна нулю и направлена внутрь

жидкости. Поэтому для образования новой

поверхности, связанной с перемещением

молекул из объема в поверхностный слой,

требуется совершение определенной

работы.

Работа

обратимого изотермического образования

единицы новой площади поверхности

раздела фаз при постоянстве давления

называется поверхностным

натяжением.

Так как при образовании поверхности

совершается работа, то поверхностный

слой обладает избытком энергии, называемым

свободной поверхностной энергией.

Величина

поверхностного натяжения в СИ измеряется

в Дж/м2

или в Н/м. Она зависит от природы и состава

контактирующих фаз, давления и температуры.

Поверхностное натяжение нефти и воды

на границе с газом обычно составляет

от 5 до 70 мН/м и уменьшается с ростом

давления и температуры. Поверхностное

натяжение на границе нефть — вода во

многих случаях находится в пределах

20—30 мН/м, но в зависимости от минерализации

воды, содержания в нефти активных

компонентов (смол, асфальтенов, нафтеновых

кислот и т. п.), давления, температуры

может изменяться в более широких

пределах.

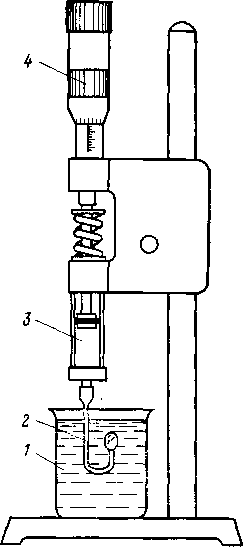

Приборы

для определения поверхностного натяжения

основываются на измерении усилия,

необходимого для разрыва поверхности

межфазного раздела по периметру

определенной длины. Наибольшее

распространение получили метод отрыва

(взвешивания) капель, отрыва кольца,

отрыва пластины.

На

рис. 3.9 показан прибор для определения

поверхностного натяжения методом отрыва

капель — сталагмометр. С его помощью

находят поверхностное натяжение на

границе двух жидкостей, одна из которых,

имеющая меньшую плотность, заполняет

шприц 3,

другая содержится в стакане 1.

Измеряя микрометром 4

объем капли в момент ее отрыва от

капилляра 2,

рассчитывают

межфазное поверхностное натяжение а

по следующему соотношению:

о = К( р, — р2) V, (3.14)

где

К

— постоянная сталагмометра, определенная

по двум жидкостям с заранее известным

межфазным поверхностным натяжением;

рь р2

— плотности жидкостей соответственно

в стакане и шприце; V

— объем капли.

Наличие

на границах раздела фаз избыточной

поверхностной энергии обусловливает

стремление системы занять такое

положение, при котором ее площадь

поверхности минимальна. Поэтому

термодинамически устойчивая форма

капли жидкости — сфера, имеющая при

данном объеме наименьшую площадь

поверхности и, следовательно, минимальную

поверхност-

Рис. 3.9. Сталагмометр:

![]() /

/

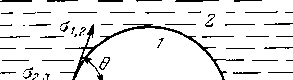

Рис. 3.10. Равновесие капли жидкости на твердой поверхности:

/ — капля; 2 — окружающая среда; 3 —* твердое тело

т/?///7////77//Я77///////////7///777/77, /I я 3

,/кяг ^ s:x’ е'*г

—стакан; 2 — капилляр (игла); 3- шприц; 4 — микрометр

ную

энергию. При контакте трех фаз, одна из

которых твердая, стремление системы к

минимуму поверхностной энергии

проявляется через смачивание.

Если

на поверхность твердого тела нанести

каплю жидкости, то после наступления

равновесия она приобретает линзообразную

форму (рис. 3.10,а), обусловленную

взаимодействием трех поверхностных

натяжений: капли на границе с твердым

телом Ci,3,

на границе капли с окружающей средой

(жидкостью или газом) о 1,2

и на границе твердого тела с окружающей

средой 02,3.

Поверхностное

натяжение 01,3

на границе твердого тела с каплей

жидкости стремится сократить площадь

их контакта, этому препятствует

поверхностное натяжение 02,3

на границе твердое тело — окружающая

среда, а вклад поверхностного натяжения

на границе с окружающей средой будет

зависеть от угла 0,

который gi,2

образует с поверхностью твердого тела.

После нанесения на поверхность капля

будет растекаться по ней до тех пор,

пока не наступит равновесие трех

поверхностных натяжений. Спроектировав

вектор 01,2

на поверхность твердого тела, получим

равновесие, отвечающее минимуму

поверхностной энергии при контакте

трех фаз и называемое законом Юнга:

Угол

в

между поверхностью твердого тела и

касательной к капле, имеющий вершину

на линии раздела трех фаз, называется

краевым углом смачивания и является

мерой смачиваемости твердого тела

жидкостью. Поверхность смачивается

жидкостью, если 9<90° (рис. 3.10,6),

и не смачивается жидкостью, если 0>9О°

(рис. 3.10,г). Если краевой угол близок к

90°, то поверхность обладает нейтральной

смачиваемостью (рис.3.10,в).

В

практике угол отсчитывают от касательной

в сторону водной фазы, а смачиваемую

водой поверхность (0<9О°) называют

гидрофильной,

несмачиваемую (0>9О°)—гидрофобной.

В

естественных условиях породы-коллекторы

неоднородны по смачиваемости. Часть

поверхности пор гидрофильна, другая

часть гидрофобна. Это объясняется

сложным минералогическим составом

пород, разнообразной структурой

поверхности самих зерен минералов,

возможностью изменения характера

смачиваемости поверхности при ее

контакте с нефтью и закачиваемыми

водами. Чистая поверхность большинства

минералов гидрофильна, но при адсорбции

на ней активных асфальтосмолистых

компонентов нефти поверхность может

стать гидрофобной. Поэтому, характеризуя

смачиваемость породы-коллектора,

подразумевают ее преимущественную

смачиваемость, т. е. какой жидкостью

(водой или нефтью) она смачивается в

большей степени. Преимущественную

смачиваемость породы-коллектора

оценивают на основании результатов

капиллярной пропитки и гидродинамического

вытеснения одной жидкости другой.

Капиллярное

давление

и капиллярная

пропитка

— поверхностные явления в пористых

средах, возникающие вследствие наличия

преимущественной смачиваемости

поверхности поровых каналов.

Если

капилляр привести в контакт со смачивающей

его поверхность жидкостью, то стремясь

сократить избыточную поверхностную

энергию, жидкость начнет самопроизвольно

двигаться по капилляру. В вертикальном

капилляре жидкость будет подниматься

до тех пор, пока поверхностные силы не

будут уравновешены весом столба жидкости.

Высоту столба жидкости можно

охарактеризовать гидростатическим

давлением, соответственно уравновешивающие

его в капилляре поверхностные силы

можно представить как капиллярное

давление. Капиллярное давление рк

связано с радиусом капилляра следующим

соотношением:

рк

= 2о cos

0/7\ (3.16)

Капиллярное

давление

выражает разность давления в смачивающей

и несмачивающей фазах. Оно направлено

в сторону несмачивающей фазы. В зависимости

от характера смачиваемо-

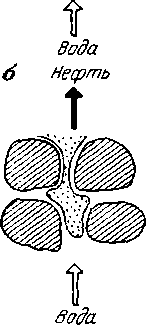

![]()

t

Вода

Нефть

t

t

Вода

Нефть

t

вода

f

вода

Рис. 3.11. Характер вытеснения нефти водой в гидрофобном (а) и гидрофильном (б) пластах

сти

породы капиллярное давление может

способствовать вытеснению нефти из

породы или же препятствовать ему.

Под

действием капиллярного давления

смачивающая фаза может самопроизвольно

впитываться в пористую среду, вытесняя

из нее несмачивающую фазу.

Так

как смачивающая жидкость обладает

меньшей свободной поверхностной

энергией, а мелкие поры — большей

удельной поверхностью, то смачивающая

и несмачивающая фазы самопроизвольно

перераспределяются в пористой среде

таким образом, чтобы смачивающая фаза

занимала мелкие поры, а не смачивающая

— крупные. При таком распределении фаз

достигается минимум свободной

поверхностной энергии. Явление, при

котором смачивающая жидкость внедряется

в пористую среду исключительно под

действием капиллярных сил, называется

капиллярной

пропиткой.

На

рис. 3.11 проиллюстрирован характер

вытеснения нефти водой из гидрофобного

и гидрофильного пластов. В гидрофобной

породе вода как несмачивающая фаза

движется по наиболее широким порам, а

нефть — смачивающая фаза, покрывает

поверхность

зерен и остается в сужениях поровых

каналов. Капиллярное давление, направленное

в сторону несмачивающей фазы (воды),

препятствует проникновению воды в

мелкие поры, занятые нефтью. В гидрофильной

породе вода под действием капиллярного

давления вытесняет нефть из сужений в

крупные поры. В них нефть после вытеснения

остается в виде отдельных капель,

окруженных водной фазой. Общее количество

остаточной нефти в гидрофильных

коллекторах значительно меньше по

сравнению с гидрофобными. Особенно

важную роль капиллярная пропитка играет

в породах с сильно неоднородными

коллекторскими свойствами и

пористо-трещиноватых коллекторах.

Избыточную

поверхностную энергию многофазной

системы можно уменьшить путем снижения

поверхностного натяжения за счет

адсорбции на границах раздела фаз

активных компонентов, содержащихся в

жидкостях. Вещества, способные

адсорбироваться на поверхности раздела

фаз, называются поверхностно-активными.

Молекулы этих веществ состоят из полярной

и неполярной групп. Находясь на

поверхности, они ориентируются таким

образом, чтобы поверхностное натяжение

на границе раздела фаз было минимальным.

На поверхности раздела концентрируются

компоненты, которые наиболее сильно

снижают поверхностное натяжение,

соответственно концентрация их в объеме

фазы становится меньше. Поэтому под

адсорбцией понимают самопроизвольное

перераспределение компонентов на

поверхности и в объеме фазы.

Нефти

в той или иной степени содержат

поверхностно-активные вещества —

нефтяные кислоты, асфальтосмолистые

вещества и др. Адсорбция их на поверхности

породы может являться причиной ее

гидрофобного характера смачиваемости.

Для

повышения нефтеотдачи синтетические

поверхностноактивные вещества (ПАВ)

добавляют в закачиваемые в пласт воды,

улучшая тем самым характер смачиваемости

породы, снижая поверхностное натяжение

и уменьшая действие поверхностных и

капиллярных сил, препятствующих полному

вытеснению нефти.