- •Isbn 5—247—01400—6 © Издательство «Недра», 1989

- •Глава 1

- •Состав природных газов

- •Газовый конденсат

- •Основные законы газового состояния

- •Свойства природных газов

- •Фазовые состояния углеводородных систем

- •1.4. Вязкость метана при различных давлениях и температурах

- •Глава 2

- •Гранулометрический состав пород

- •Плотность горных пород

- •Пористость горных пород

- •Нефтегазоводонасыщенность коллекторов

- •Проницаемость горных пород

- •Фазовая проницаемость горных пород

- •Карбонатность пород

- •Механические и теплофизические свойства горных пород и насыщающих пласт жидкостей

- •Глава 3

- •Физические свойства нефти и газа в пластовых условиях

- •Аппаратура для исследования пластовой нефти

- •Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

- •Поверхностные явления при движении нефти, воды и газа в пористой среде

- •Нефтяные эмульсии

- •Глава 4

- •Режимы работы нефтяных и газовых залежей

- •Нефтегазоконденсатоотдача пластов

- •Уравнения притока жидкости к скважине

- •Глава 5

- •Вскрытие нефтяных и газовых пластов и оборудование забоев скважин

- •Оборудование ствола и устья скважины

- •Освоение скважин

- •Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды при освоении нефтяных и газовых скважин

- •Глава 6

- •Исследование нефтяных скважин при установившихся режимах фильтрации

- •Исследование нефтяных скважин при неустановившихся режимах

- •Исследование газовых скважин

- •Глава 7

- •8 El в 10 12 1¥ /с,10'5мкм2 распределения проницаемости

- •Расчет показателей разработки залежей нефти при разных режимах

- •Глава 8

- •VyT“ q “ Млн-кпвщ ’ l j

- •Требования, предъявляемые к нагнетаемой воде

- •Геолого-промысловые условия применения методов повышения нефтеотдачи

- •Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов

- •Физико-химические методы повышения нефтеотдачи пластов

- •Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов

- •Методика оценки эффективности

- •Мероприятия по охране труда и окружающей среды при осуществлении методов повышения нефтеотдачи

- •Глава 9

- •Раздел 7.4). В основу расчета фонтанного подъемника положены условия фонтанирования скважин разного типа.

- •Оборудование фонтанных скважин

- •Исследование фонтанных скважин и установление режима их работы

- •Неполадки при работе фонтанных скважин

- •Автоматизация фонтанных скважин

- •Техника безопасности и противопожарные мероприятия при фонтанной эксплуатации скважин

- •Мероприятия по охране

- •Глава 10

- •Основные расчеты по определению конструкции и режимных параметров работы газлифтных подъемников

- •Компрессорное хозяйство на нефтяных промыслах

- •Неполадки при эксплуатации газлифтных скважин

- •Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды при газлифтной эксплуатации скважин

- •Глава 11

- •Подача штанговой скважинной насосной установки и влияющие на нее факторы

- •Определение нагрузки на штанги и станок-качалку

- •Выбор оборудования и установление параметров работы штанговой насосной установки

- •Исследование насосных скважин и динамометрирование скважинных насосных установок

- •В. М. Т. И н. М. Т. — соответственно верхняя и нижняя мертвые точки (стрелками показан ход записи динамограммы)

- •Эксплуатация наклонных и искривленных скважин

- •Эксплуатация насосных скважин при добыче высоковязких нефтей

- •Борьба с отложениями парафина

- •Периодическая эксплуатация малодебитных скважин штанговыми скважинными насосными установками

- •Автоматизированный контроль и управление скважинами, оборудованными штанговыми скважинными насосными установками

- •Обслуживание скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосными установками

- •Техника безопасности и противопожарные мероприятия при эксплуатации скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосными установками

- •Глава 12

- •Подбор установок центробежных электронасосов к скважинам

- •Бесштанговые насосы других типов

- •Техника безопасности при эксплуатации скважин бесштанговыми электронасосами

- •Глава 13

- •Расчет лифта для газовых скважин

- •Установление технологического режима работы газовой скважины

- •Осложнения при эксплуатации

- •Особенности эксплуатации обводняющихся газовых скважин

- •Автоматизация газового промысла

- •Организация и безопасное ведение работ

- •Глава 14

- •Принципиальные схемы и оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации

- •Особенности эксплуатации скважин, оборудованных установками орэ

- •Глава 15

- •Назначение и классификация методов воздействия па призабойную зону пласта

- •Химические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •Механические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •Комплексное воздействие на призабойную зону пласта

- •Обработка призабойной зоны пласта поверхностно-активными веществами

- •Глава 16

- •Причины, приводящие к необходимости ремонта скважин, и характеристика ремонтных работ

- •Состав и организация работ по текущему ремонту скважин

- •Организация работ

- •Ликвидация песчаных пробок в скважинах.

- •3 Диаметр частиц песка, мм . 0,25 0,2 0,1 0,01

- •Капитальный ремонт скважин.

- •Исправление повреждений в обсадных колоннах

- •Изоляционные работы в скважинах

- •Ликвидация скважин

- •Техника безопасности и охрана окружающей среды при подземном ремонте скважин

- •Глава 17

- •Глава 11. Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами (в. С. Бойко)

- •Глава 12. Эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми насосами (в. С. Бойко)

- •Глава 13. Эксплуатация газовых скважин (в. С. Бойко)

Фазовая проницаемость горных пород

Коллекторы нефтяных и газовых месторождений насыщены несколькими фазами. Так в пласте нефтяного месторождения наряду с нефтью часть пустотного пространства коллектора заполнена водой, и, кроме того, часть может занимать газ. В коллекторах газовых месторождений также часть пустот заполнена водой, а в коллекторе газоконденсатного месторождения может присутствовать еще и жидкая углеводородная фаза выделившегося из газа конденсата. Насыщенность пласта теми или иными фазами непостоянна, она сильно изменяется вблизи контуров нефтегазоносности, меняется в процессе разработки месторождений. Для описания движения жидкостей и газов в таких условиях, как ранее указывалось, введены понятия фазовой проницаемости и относительной фазовой проницаемости.

На фазовые проницаемости влияют в той или иной мере почти все физические параметры, характеризующие состояние и свойства многофазной пластовой системы, но в наибольшей мере насыщенность коллектора фазами. Для того, чтобы выявить влияние на фазовую проницаемость условий движения, изучают относительные фазовые проницаемости, полагая, что для коллекторов с различными абсолютными проницаемостями они будут одинаковыми или, по крайней мере, близкими.

Влияние на фазовые проницаемости наиболее сильно действующего фактора — насыщенности — иллюстрируется зависимостями относительной фазовой проницаемости от коэффициента насыщенности. При наличии в коллекторе двух фаз достаточно построить зависимость относительной фазовой проницаемости для каждой фазы от насыщенности одной из них, так как насыщенность второй фазой будет однозначно определяться насыщенностью первой фазой (рис. 2.6). Зависимости строят на основании результатов лабораторных исследований и реже по промысловым данным. Относительную фазовую проницаемость для каждого компонента определяют в следующем виде

kB* = kB/k- kH* = kKlk- kr * = kTlk, (2.13)

где &в*, &н* и kr* — относительные фазовые проницаемости соответственно для воды, нефти и газа; k — абсолютная проницаемость пористой среды; kB, kH и kT — проницаемость пористой среды соответственно для воды, нефти и газа. Относительные

фазовые проницаемости выражают в долях единицы или процентах от абсолютной проницаемости.

Д

А р м

ля вычисления коэффициентов фазовых проницаемостей по экспериментальным данным пользуются законом Дарси, записанным для каждой фазы в следующем виде:4т-; (2.14)

^-в

"й7

|ЛГ

|

|

|

|

у |

|

|

|

ij |

!

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1У1 |

к |

|

где vB, vh и иг — скорости фильтрации соответственно воды, нефти и газа; р,в, ц,н и цг — коэффициенты динамической вязкости соответственно для воды, нефти и газа; Др/А/ — градиент давления.

На рис. 2.7 построены кривые, отвечающие фильтрации нефти и газа через песок, песчаник и известняк.

1

щ 1: «о

| *0.5

4

*4 о

а £ 0,о

О.Ч

°

Д О ° С

§ ол

Е

0,8

«t её

а о,

0,2

s 7

е

«о

20 40 60 80 100

Водонасыщенность. %

Рис. 2.6. Зависимость относительных фазовых проницаемостей для газа и воды от водонасыщенности.

Пунктирной линией обозначена суммарная фазовая проницаемость для воды и газа

|

|

|

|

к* 4 |

к |

\У |

-1 \г |

|

) |

|

|

\ \ \ |

;7 |

/1 /2' / |

|

N |

Ч '1 \> \ х. |

V, |

/ г |

|

|

'у*' Г ^ |

ч/ ч4 |

|

О

20 W 60 80 100

Нефтена.сыш,енность.

%

Рис.

2.7.

Зависимость относительных фазовых

проницаемостей для нефти и газа от

нефтенасыщенности:

1,

1' —

несцементированные пески; 2,

2' —

песчаники; 3,

3'

— известняки

Из графиков видно, что с ростом насыщенности данной фазой увеличивается и фазовая проницаемость пористой среды для этой фазы, одновременно уменьшается проницаемость для другой фазы, так как насыщенность пористой среды ею уменьшается. Относительная проницаемость, как правило, меньше единицы, следовательно фазовая проницаемость ниже абсолютной для данной пористой среды. Суммарная фазовая проницаемость, определяющая общий расход жидкости и газа через пористую среду, также обычно меньше абсолютной. Ее минимум соответствует насыщенности, при которой относительные проницаемости для фаз равны.

Кривые фазовых проницаемостей имеют важную особен-

100 90 SO 70 60 50 W JO 20 fО О

Водонасыщениость, %

Рис. 2.8. Треугольная диаграмма трехфазного потока в пористой среде

ность: они, как правило, не проходят через начало координат. Существует область насыщенностей, в которой проницаемость пористой среды для одной из фаз равна нулю. Это означает, что данная фаза занимает часть порового пространства, но остается неподвижной. Неподвижная фаза удерживается капиллярными и поверхностными силами в мелких и тупиковых порах, в виде пленки и отдельных капель или пузырьков, на поверхности каналов. Объем неподвижной фазы различен для песков, песчаников и известняков (см. рис. 2.7), так как интенсивность проявления капиллярных и поверхностных сил во многом зависит от структуры порового пространства указанных пород. Если в пористой среде находится трехфазная система, состоящая из воды, нефти и газа, то проницаемость пористой среды необходимо характеризовать тремя фазовыми проницаемостями— для воды, нефти и газа. Их величина, также как и при двухфазном течении, зависит от насыщенности пористой среды фазами, структуры порового пространства, физико-хими- ческих свойств фаз, самой пористой среды, условий фильтрации.

На рис. 2.8 показаны области насыщенностей, при которых возможны одно-, двух- и трехфазные потоки в пористой среде. Вершины треугольной диаграммы соответствуют 100%-ному насыщению пористой среды одной из фаз; противоположные этим вершинам стороны — отсутствию данной фазы в породе. В каждой точке внутри треугольной диаграммы сумма насыщенностей равна единице. Диаграмма отражает качественную картину движения в пористой среде. Кривые линии, отделяющие на диаграмме возможные области одно-, двух- или трехфазного течения, построены на основании обработки экспериментальных данных.

Как видно из рис. 2.8 при содержании в породе более 35% газа движущейся фазой является только газ, а вода и нефть, занимающие оставшийся объем пор, неподвижны. При содержании газа меньше 10% и нефти меньше 23% поток содержит одну воду, а при насыщенности водой от 20 до 30% и газом от 10 до 18% в движении участвует только нефть. Заштрихованные промежуточные области насыщенностей, примыкающие к той или иной стороне треугольной диаграммы, отвечают одновременному движению двух фаз: газ-вода, вода-нефть и газ- нефть. Область насыщенностей, при которых одновременно движутся три фазы, выделена двойной штриховкой и расположена в центре диаграммы.

При разработке нефтяных и газовых месторождений движение жидкостей и газов в пласте всегда носит многофазный характер, поэтому в технологических расчетах скоростей фильтрации обязательно используют зависимости фазовых проницаемостей от насыщенности. От того, насколько точно определены фазовые проницаемости, во многом зависит достоверность расчетов и, соответственно, эффективность принятых на основании этих расчетов технологических решений и действий.

Лабораторные методы определения проницаемости

Для определения проницаемости горных пород используется множество приборов и установок. Конструктивно они могут сильно отличаться в зависимости от того для измерения какого вида проницаемости и в каких условиях предназначены: одни — для определения абсолютной проницаемости по газу в условиях низких давлений, другие — для измерения водопроницаемости, третьи — для измерения проницаемости в пластовых условиях и т. д. Но все они построены на принципе измерения расхода и перепада давления на образце при пропускании через него жидкости, газа или их смесей. Поэтому все устройства для измерения проницаемости состоят из одинаковых по назначению узлов. Так, кернодержатели предназначены для закрепления образца породы цилиндрической формы. В наиболее совершенных установках, например отечественной АКМ, кернодержатель в сочетании с дополнительными устройствами обеспечивает условия фильтрации, близкие к пластовым. Источники газа или жидкости повышенного давления (компрессоры, поршневые

прессы, баллоны со сжатым газом и другие), контрольно-измерительная аппаратура для определения расходов жидкости и газа, перепада давления на образце породы и, если необходимо, температуры, насыщенности образца и других параметров во всех установках одинаковы.

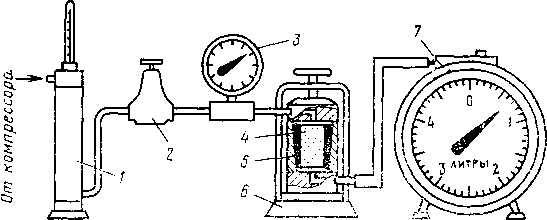

Рассмотрим как действует прибор для определения абсолютной проницаемости пород по газу (рис. 2.9).

Экстрагированный и высушенный цилиндрический образец породы 4 помещают в резиновую втулку 5 и зажимают в кер- нодержателе 6. Осушенный газ от компрессора или газового баллона подают на вход прибора. В процессе фильтрации газа через образец измеряют давление газа на входе в кернодержа-

Рис.

2.9. Схема

прибора для определения абсолютной

проницаемости пород по газу:

/

— хлоркальциевая трубка для осушки

газа; 2

~ регулятор

давления газа; 3

— манометр; 4

— образец породы; 5

— резиновая уплотнительная втулка; 6

— кернодержатель; 7—.газовый счетчик

тель, перепад давления на образце и расход газа. Проницаемость образца определяют по формуле

Q

(2.15)

к-

v^LApF

где Qr — объемный расход газа, приведенный к среднему давлению в образце; цг— динамическая вязкость газа; L — длина образца; Др — перепад давления на образце; F — площадь поперечного сечения. Необходимость использования среднего расхода объясняется изменением объемного расхода газа по длине образца из-за снижения давления от входа в образец к его выходу. Среднее давление по длине образца вычисляют по формуле

р= (pi-l-pa) /2, (2.16)

где pi и Pi — соответственно давление газа на входе в образец и на выходе из него.

Полагая, что процесс расширения газа при фильтрации через образец происходит изотермически по закону Бойля — Ма- риотта, получаем

@r = 2QoPo/(Pi + P2), (2.17)

где Qo — расход газа при атмосферном давлении р0.

Тогда формула для вычисления проницаемости образца при фильтрации через него газа запишется в следующем виде:

^ 2(?0Р0^£ (2Л8)

{P2t — Pl)F

Проницаемость горной породы по газу определяют, как правило, при невысоких давлениях, близких к атмосферному. Получаемые при этом значения абсолютной проницаемости будут завышенными из-за проскальзывания газа, причем завышение будет тем больше, чем ниже проницаемость образца. Явление проскальзывания газа выражается в том, что при малых давлениях или разрежении газа длина свободного пробега молекул газа становится соизмеримой с размерами поровых каналов. В результате гидравлические сопротивления течению газа уменьшаются. Для получения достоверных значений абсолютной проницаемости породы измерения проводят при нескольких значениях среднего давления и экстраполируют полученные результаты в область высоких давлений. Для этого строят график (рис. 2.10) зависимости проницаемости образца от величины, обратной среднему давлению, и продолжают его до пересечения с осью координат. Получаемое значение принимают за абсолютную проницаемость. Считается, что она будет такой же, как и для жидкости, химически инертной по отношению к пористой среде.

Д

Д

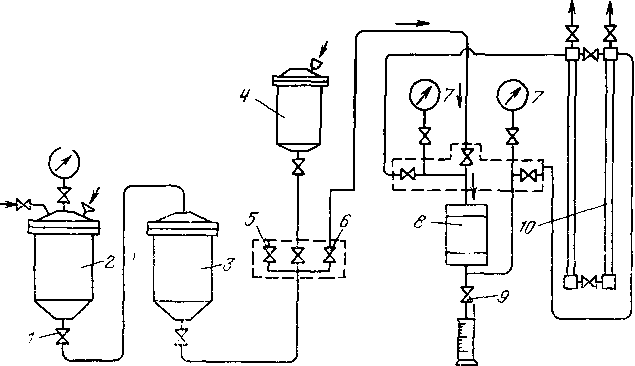

Рис. 2.11. Схема прибора для определения водопроницаемости горных пород:

Л 5, 6, 9 — вентили; 2, 3, 4 — емкости; 7 •— манометры; 8 — кернодержатель; /0 — дифференциальный манометр

Рис. 2.10. Зависимость проницаемости образца от среднего давления фильтрующего газа

ля определения водопроницаемости горных пород служит прибор, схема которого показана на рис. 2.11. Перед определением проницаемости воду, находящуюся в емкости 4, подвергают длительному вакуумированию. Одновременно с этим через вентиль 5 вакуумируется и весь прибор, включая образец породы, помещенный в кернодержатель 8. Затем, при закрытых вентилях 1 и 6 вода из емкости 4 перепускается в емкость 3, после чего емкость 2 заполняется маслом. Вентиль 1 открывают и в емкость 2 подается сжатый воздух. Затем открывают вентиль 6 и вода поступает в образец. Давление на входе в образец регулируют вентилем регулятора давления, изменяя давление сжатого воздуха в емкости 2, а давление на выходе — вентилем 9. Измеряют давление манометрами 7. Если перепад давления на образце мал, то его определяют по дифференциальному манометру 10. Расход жидкости измеряют с помощью мерного цилиндра. Вакуумирование жидкости и прибора, создание давления на рабочую жидкость через слой масла исключают закупорку поровых каналов пузырьками воздуха и обеспечивают условия для однофазной фильтрации.

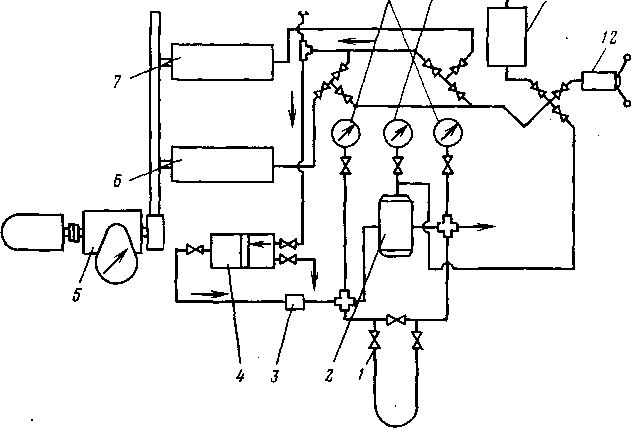

Для изучения проницаемости горных пород в пластовых условиях служит установка АКМ (рис. 2.12). Установка включает в себя следующие основные элементы: кернодержатель 2 с всесторонним обжимом образца; фильтры 3, препятствующие попаданию механических загрязнений в образец; поршневой разделитель 4, предотвращающий смешение фильтруемой через образец жидкости с жидкостью из нагнетающего пресса; манометры 9 на входе и выходе из образца и манометр 10 для измерения давления гидрообжима образца; электроконтактный манометр 8, предотвращающий повышение давления в системе выше допустимого; дифференциальный манометр 1 для измерения перепада давления на образце.

Расход жидкости в установке создается двумя плунжерными измерительными прессами 6 и 7. Они приводятся в движение электродвигателем через фрикционно-планетарный редуктор 5, позволяющий плавно регулировать скорость движения

Рис.

2.12.

Схема

установки АКМ для изучения проницаемости

горных пород в пластовых условиях:

/

— дифференциальный манометр; 2

—

кернодержатель; 3 —фильтр; 4

— разделитель; 5 — планетарный

редуктор; 6,

7 — измерительные прессы; 8,

9, 10 —

манометры; // — бачок; 12

— ручной

пресс гидрообжима

плунжеров прессов в широком диапазоне. Напорный бачок 11 предназначен для заполнения системы жидкостью. Ручной пресс 12 служит для создания гидравлического обжима образца.

Основное

преимущество данной установки —

возможность определения проницаемости

пород в условиях, близких к пластовым.

Это обеспечивается конструкцией

кернодержателя, позволяющей с помощью

гидравлического обжима создавать

всестороннее давление на образец,

имитирующее горное давление. Для

проведения измерений при температурах,

соответствующих пластовым, кернодержатель

снабжен рубашкой, через которую

циркулирует горячая жидкость от

термостата.