- •Проектирование внешней секции закрылка самолета типа Ан-140

- •1. Реферат

- •2. Введение

- •3. Исходные данные

- •4. Определение нагрузок, действующих на закрылок

- •6. Обоснование принятой ксс закрылка и техническое описание конструкции данного агрегата

- •7. Обоснование выбора конструкционного материала основных элементов закрылка

- •8. Проектировочные расчеты поясов лонжерона, стенки лонжерона, определение толщины обшивки, проектирование поясов и стенки усиленных нервюр и кронштейна навески закрылка

- •8.1 Проектирование поясов лонжерона

- •8.2 Проектирование стенки лонжерона

- •8.3 Определение толщины обшивки.

- •8.4 Проектирование усиленной нервюры

- •8.5 Проектирование кронштейна навески

- •9. Конструирование закрылка

- •10. Компоновка схемы силовой установки самолета

- •11. Топливная система

- •12. Дренажная система

- •13. Система заправки топливом

- •14. Аварийный слив топлива

- •15. Противообледенительная система

- •16. Противопожарная система

- •17. Внешняя маслосистема силовой установки

- •18. Вывод

- •19. Список использованной литературы:

8.3 Определение толщины обшивки.

Толщина обшивки должна удовлетворять условиям прочности, технологическим требованиям и условиям аэроупругости:

а) условия прочности приводят к соотношениям:

δобшΙ= qMІкр/ τразрΙ;

δобшΙΙ= qMІΙкр/ τразрΙΙ;

где

qMІкр, qMΙІкр – потоки касательных усилий в Ι и ΙΙ контурах;

τразр – разрушающее касательное напряжение обшивки.

Разрушающее касательное напряжение обшивки τразр определяем по рекомендациям [1]:

Для

бесстрингерного элерона

τразрΙ=0.25·σв=0.25·440·106=110·106 (Па);

τразрΙΙ=0.2·σв=0.25·440·106=88·106 (Па);

Тогда

δобшΙ=2,9*103/110·106=26*10-3(м);

δобшΙΙ=8408,2/88·106=95·10-6(м);

б) согласно конструктивных, эксплуатационных и технологический требований не рекомендуется применять обшивку толщиной меньше 0.8 мм.

Следовательно, δобш 0.8 мм;

в) под действием воздушной аэродинамической нагрузки, приближенно определяемой по зависимости qв=qэл/2·bэл, обшивка прогибается, максимальный прогиб её составит fобш=c·qэл·b4/E·δ3обш, где с=0.0285

для условий шарнирного опирания обшивки на стрингеры и нервюры, b- расстояние между стрингерами или нервюрами (меньшее значение из этих двух размеров). Прогибы искажают профиль агрегата, увеличивают аэродинамическое сопротивление. Принимая ограничения fобш / b 0.002, найдем:

Воздушная

нагрузка qэл

элерона принимается для верхней обшивки

,

для нижней обшивки

,

для нижней обшивки

.

.

Тогда:

,

,

.

.

Здесь qэл=qвозд – воздушная нагрузка на единицу площади элерона. Она связана с погонной нагрузкой элерона qэл следующим соотношением:

qагр=qвозд=qз/bз;

Принимая qз=6,5*103 Н/м; b3=0,324 м, получаем:

qвозд= 6,5*103 /0.324=20,06·103(Н/м).

Тогда толщины будут равны:

Из трех вариантов принимается наибольшую толщину обшивки, причем для контуров Ι и ΙΙ назначаем одинаковую толщину, так же, как для верхнего и нижнего участков:

δобш=1мм.

8.4 Проектирование усиленной нервюры

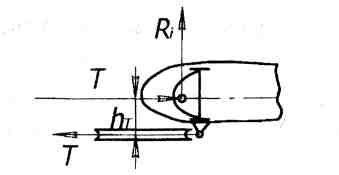

Усиленная нервюра подвижных частей крыла размещается в районе опорных узлов их навески. К ним крепятся кронштейны элеронов. Помимо сохранения аэродинамического контура и восприятия воздушной нагрузки они предназначены для восприятия больших сосредоточенных нагрузок от реакций опор. Усиленные нервюры, воспринимая опорные реакции R, передают их на контур в виде потока касательных сил q (см. рис.9.6).

Рис.8.4. Расчётная схема усиленной нервюры

Так как воздушная нагрузка значительно меньше действующей на нервюру сосредоточенной нагрузки R, то при проектировочном расчете ею обычно пренебрегают.

Расчетная схема нервюры – балка, упруго опертая на стенку лонжерона и обшивку.

Из условий равновесия находим

Здесь R=9,55*103 Н – реакция в опоре (сосредоточенная сила, действующая на узел навески); е=0.0875 м; b=0.338 м; α=12°; β=9° - геометрические размеры.

Получаем

Расчетное значение изгибающего момента нервюры:

МНР=R·e=9,55*103 ·0.0875=0,8356*103 (Нм).

Расчетное значение перерезывающей силы:

Q2=Re/b=9,55*103 /0.338=2,43*103 (H).

Проектировочные расчеты проводим аналогично проектировочным расчетам.

Определение площадей сечений поясов нервюры.

Осевое усилие определим по формуле

Где

Н – строительная высота профиля в месте расположения лонжерона;

k- коэффициент использования строительной высоты профиля (в первом приближении k=0.95….0.98);

hц.м. =kH – расстояние между центрами масс полок нервюры.

Принимая М= 0,8356*103 (Нм); k=0.96; Н=0.07 (м), получаем:

N=0,8356/0.96·0,07=12,43*103 (H).

Площадь поперечного сечения пояса определяется по формуле:

Fn=N/σразр,

Где σразр – разрушающее нормальное напряжение пояса.

Для растянутого пояса σразр=k·σb, где σb – предел прочности материала,

k=0.9….0.6 – коэффициент, учитывающий ослабление пояса отверстиями под заклёпки, при сварке, принимаемый по условиям обеспечения заданного ресурса.

Принимаем k=0.75,

тогда:

σразр=0.75·440=330 (МПа).

Получаем площадь растянутого пояса:

Fп.раст.=12,43*103 /330·106=0.376(см2).

Ввиду малости значения площади, выбираем из сортамента профиль, имеющий наименьшую площадь, что позволит обеспечить запас прочности:

У голок равнобокий ПР100. номер профиля 1.

F=0,377см2;

Н=В=12 мм;

S=S1=1,6мм.

Величину разрушающих напряжений для сжатого пояса определим по графику на рис.8.3.

Принимаем в первом приближении b/δ=5, тогда σразр=395 МПа.

Площадь сечения сжатого пояса Fп.сж.=12,43*103/395·106=0.31(см2).

Ввиду малости значения площади, выбираем из сортамента профиль, имеющий наименьшую площадь:

ПР100.

Уточним разрушающее напряжение для профиля ПР100.профиль состоит из двух равных полок. Полка1= полка2= Н (В)/ δ=12/1,6=7,5;

По графику определяем разрушающее напряжение для полок, из которых состоит профиль: σразр=350(МПа).

Тогдаплощадь пояса Fп.сж.= 12,43*103/350·106=0,35(см2).

Так площадь Fп.сж.= 0,35см2 является необходимой для устойчивости уголка, а фактическая площадь F=0,377см2 больше потребной, то оставляем профиль ПР. 100 в сжатой зоне.

Определение толщины стенки нервюры.

Толщину находим по соотношению δстн=QHP/τразр·hст, где величину τразр определяем по графику на рис. Находим Q/hст2=2,43*103/0.072=5,65*105 (Па)= =0,565 МПа

По графику принимаем τразр наибольшее: τразр=125МПа, соответствующее ему значение /h=0.2, и вычисляем толщину стенки:

δстн=2,43*103/125·106·0.07=277*10-6(мм)

Ввиду малости значения назначим δстн=0.8 мм.

Площадь поперечного сечения стойки, подкрепляющей стенку, может быть определена по соотношению:

Fстойки=(τb-τкр)·δст·hст/σразр;

σразр=σкр=0.9·k·E/(b/δ)2.

Здесь τкр= 125 МПа (определена с графика); τb =220МПа; δстн=0.8 мм; b/δ=5; k=4; hст=0.07м.

Произведем расчет:

σразр=0.9·4·0.72·1011/52=10368МПа;

Fстойки= (220-125) ·106·0.8·10-3· 0.07/10368·106=0,5(мм2).

Ввиду малости полученного значения площади подкрепляющей стойки не будем вводить в конструкцию нервюры подкрепляющие стойки вообще, считая, что стенка не подкреплена.

При отклонении подвижных частей поверхностей действующая на них аэродинамическая нагрузка создает относительно оси вращения момент, который называют шарнирным:

Мш=qагр· пп·(Xцд-Xо. в)

Где пп=2.9426м – длина подвижной поверхности (элерона);

Xцд= 0,126м – координата центра давления;

Xо.в=0.1м – координата оси вращения;

Мш=6.5*103 *2.9426*(0.126-0.1)=497(Н)

Шарнирный момент воспринимается тягой управления (рис.8.8). усилие в тяге управления определяем по зависимости:

Т=МШ/hТ,

Рис.8.4.2. определение шарнирного момента

Где hТ – расстояние от оси вращения элерона до оси тяги.

Назначая конструктивно величину высоты кронштейна, к которому присоединяется тяга системы управления, получаем: hT=0,150м.

Тогда Т=497/0,150=3,31кН

Для уменьшения шарнирных моментов в системе управления элеронами, а значит и для облегчения усилия Т при отклонении поверхности, на современных самолетах получили распространение осевая и роговая компенсация, внутренняя компенсация с мягкой диафрагмой и сервокомпенсация. При осевой компенсации смещают ось вращения элеронов назад к центру давления, обеспечивая впереди оси вращения 25...30% площади подвижной поверхности.