- •Ано впо «Омский экономический институт»

- •Кафедра технологии продуктов питания

- •Учебно-методический комплекс

- •По дисциплине

- •«Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Омск 2008

- •II. Рабочая программа по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Цели и задачи дисциплины

- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Содержание дисциплины

- •Разделы дисциплины и вид занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины

- •4.3.Темы и планы семинарских занятий

- •Лабораторный практикум

- •Самостоятельная работа

- •7. Выполнение курсовой работы Учебным планом не запланировано.

- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •9.1. Рекомендуемая литература Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Лекция 1. Общие положения

- •Нами будут рассматриваться процессы, создаваемые в определенных технологических целях.

- •1.1. Классификация основных процессов и аппаратов пищевых производств

- •1.2. Кинетические закономерности основных процессов пищевых производств

- •1.3. Общие принципы расчёта машин и аппаратов

- •Для изолированных систем нет приходов и уходов субстанции:

- •1.4. Применение метода моделирования для исследования и расчета процессов и аппаратов пищевых производств

- •Лекция 2. Гидромеханические процессы

- •2.1. Физические свойства жидкостей и газов

- •Это уравнение можно записать для расчета плотности газа

- •2.2. Гидравлика

- •2.2.1. Гидростатика

- •2.2.2. Практическое приложение уравнения гидростатики

- •Если сосуды заполнены одной жидкостью плотностью , но давления над уровнем жидкости в них неодинаковы и равны и , то

- •2.3. Гидродинамика

- •2.3.1. Основные характеристики движения жидкостей

- •Средняя скорость по сечению трубопровода связана с максимальной скоростью следующим соотношением:

- •2.3.2. Турбулентный режим

- •2.3.3. Дифференциальные уравнения движения Эйлера

- •2.3.4. Дифференциальные уравнения движения Навье–Стокса

- •2.3.5. Уравнение Бернулли

- •2.3.6. Гидродинамическое подобие

- •2.3.7. Гидравлические сопротивления в трубопроводах и каналах

- •2.3.8. Движение тел в жидкостях

- •2.3.9. Движение жидкостей через неподвижные пористые слои

- •2.3.10. Гидродинамика псевдоожиженных слоев

- •2.3.11. Гидродинамика двухфазных потоков

- •2.4. Перемещение жидкостей (насосы)

- •2.4.1. Классификация и области применения насосов

- •2.4.2. Параметры насосов

- •2.4.3. Насосная установка

- •2.4.4. Основное уравнение лопастных машин (уравнение Эйлера)

- •2.4.5. Характеристики центробежных насосов

- •2.5. Сжатие и перемещение газов (компрессоры)

- •2.5.1. Классификация компрессоров

- •2.5.2. Поршневые компрессоры

- •2.5.3. Теоретический рабочий процесс в поршневом компрессоре

- •2.5.4. Производительность действительного поршневого компрессора. Коэффициенты производительности

- •2.5.5. Принцип действия, классификация и устройство турбокомпрессоров

- •2.6. Процессы разделения неоднородных смесей

- •2.6.1. Классификация неоднородных систем и способов

- •2.6.2. Материальные балансы процессов разделения

- •2.6.3. Осаждение

- •2.7. Фильтрование

- •2.8. Перемешивание в жидкой фазе

- •Лекция 3. Тепловые процессы

- •3.1. Способы передачи теплоты

- •3.2. Тепловые балансы

- •3.3. Температурное поле и температурный градиент

- •3.4. Передача тепла теплопроводностью

- •3.5. Тепловое излучение

- •3.6. Конвективный теплообмен

- •3.6.1. Теплоотдача

- •3.6.2. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена

- •3.6.3. Подобие процессов теплообмена

- •3.6.4. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости

- •3.6.5. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния

- •3.7. Сложный теплообмен

- •3.8. Процессы нагревания, охлаждения и конденсации

- •3.9. Теплообменные аппараты

- •3.9.1. Классификация и типы теплообменных аппаратов

- •3.9.2. Расчет теплообменных аппаратов

- •3.9.3. Рекомендации по выбору и проектированию поверхностных теплообменников

- •3.10. Выпаривание

- •Лекция 4. Основы массопередачи

- •4.1. Общие сведения о массообменных процессах

- •4.1.1. Основное уравнение массопередачи

- •4.1.2. Материальный баланс массообменных процессов

- •4.1.3. Движущая сила массообменных процессов

- •4.1.4. Модифицированные уравнения массопередачи

- •4.1.5. Основные законы массопередачи

- •4.1.6. Подобие процессов переноса массы

- •4.1.7. Связь коэффициентов массопередачи и массоотдачи

- •4.1.8. Массопередача с твердой фазой

- •4.2. Абсорбция

- •4.2.1. Равновесие при абсорбции

- •4.2.2. Материальный, тепловой балансы и кинетические закономерности абсорбции

- •4.2.3. Cхемы абсорбционных процессов

- •4.2.4. Конструкции колонных абсорбционных аппаратов

- •4.3. Адсорбция

- •4.3.1. Равновесие в процессах адсорбции

- •4.3.2. Конструкции адсорбционных аппаратов

- •4.4. Процессы мембранного разделения смесей

- •4.4.1. Сущность процесса мембранного разделения смесей

- •4.4.2. Мембраны

- •4.4.3. Кинетика процессов мембранного разделения смесей

- •4.4.4. Влияние различных факторов на мембранное разделение

- •4.4.5. Мембранные аппараты

- •4.5. Механические процессы

- •4.5.1. Измельчение твердых материалов

- •4.5.2. Физико-механические основы измельчения

- •4.9.3. Размольно-дробильные машины

- •Тарелка; 2- корпус; 3- дробящая головка; 4- пружина; 5- станина; 6- шаровой

- •Подпятник.

- •4.5.4. Классификация и сортировка материалов

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- распределительный диск; 4- вентилятор;

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- патрубок для ввода исходного сырья; 4,5 – патрубки для отвода крупных частиц; 6- патрубок для вывода воздуха с мелкими частицами; 7- поворотные лопатки

- •IV. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Лабораторная работа № 1 Гравитационное осаждение шарообразных частиц.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 Гидравлическое сопротивление прямых гладких труб.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Значение фактора формы для прямоугольного сечения

- •Значение фактора формы для треугольного сечения

- •Значение фактора формы для эллиптического сечения

- •Значение фактора формы для кольцевого сечения

- •Лабораторная работа № 3 Передача тепла теплопроводностью через многослойную стенку

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •2.1. Плоская стенка

- •2.2. Цилиндрическая стенка

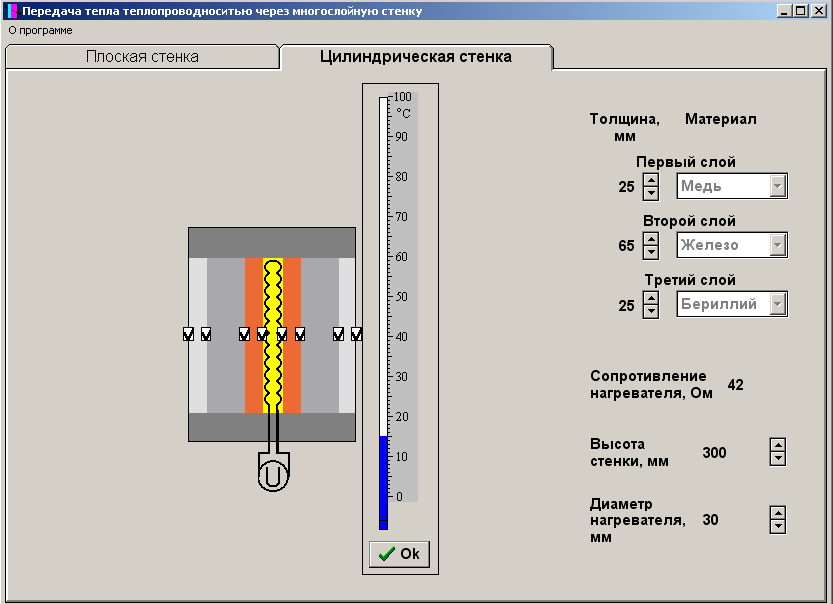

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •Лабораторная работа №4 Определение термического сопротивления изоляции

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Данные по материалам изоляции

- •Лабораторная работа № 5 Теплообменник «труба в трубе».

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •V. Тестовые вопросы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Исходные расчетные данные по вариантам (задача 1).

- •VII. Экзаменационные вопросы.

2.2. Цилиндрическая стенка

Дифференциальное уравнение теплопроводности однослойной цилиндрической стенки (рис. 2) с постоянными температурами на наружных поверхностях tw1 и tw2 и постоянным коэффициентом теплопроводности стенки запишется в цилиндрических координатах в виде:

![]() ,

,

граничные условия

при r=d1/2 t=tw1,

при r=d2/2 t=tw2,

где r - текущая координата, м;

d1 - внутренний диаметр цилиндрической стенки, м;

d2. - наружный диаметр цилиндрической стенки, м.

Интегрирование этого уравнения дает распределение температур в однослойной цилиндрической стенке:

,

(5)

,

(5)

где d - текущий диаметр цилиндрической стенки, м.

Тепловой поток, проходящий через единицу длины цилиндрической стенки, определяется на основании закона Фурье:

,

(6)

,

(6)

где qL - линейная плотность теплового потока, Вт/м.

Тепловой поток, проходящий через единицу длины многослойной цилиндрической стенки, состоящей из п слоев, рассчитывают по зависимости:

,

(7)

,

(7)

где di, di+1 - внутренний и наружный диаметры i-того слоя стенки, м.

Выражение для расчета температуры на границах между слоями имеет вид

![]() .

(8)

.

(8)

3. Описание оборудования

Лабораторная работа выполняется на IВМ-cовместимом компьютере в среде операционной системы Windows 3.1 и выше. Для проведения работы необходимо запустить программу «Теплопроводность».

Установка (рис. З, 4) состоит из нагревательного элемента , плоской стенки или цилиндрической стенки (по выбору), теплоизоляции, автотрансформатора, регуляторов площади поверхности плоской стенки или высоты цилиндрической стенки, толщины слоев стенки, списков материалов слоев стенки, регулятора диаметра нагревательного элемента цилиндрической стенки, датчиков и приборов для определения мощности нагревательного элемента, измерения температуры внутренней и наружной поверхностей стенки, на границах между слоями и внутри слоев стенки.

Тепловой поток через стенку создается электрическим нагревателем. Изменение мощности нагревателя в лабораторной работе производится изменением напряжения в цепи нагревателя. Для этого нужно поместить курсор мыши на автотрансформатор и щелкнуть по левой клавише мыши.

На экране компьютера появится панель автотрансформатора (рис. 5), на которой размещены регулятор напряжения 3, шкала прибора 1 и кнопка выключения панели 2. Для повышения напряжения нужно поместить курсор мыши на верхнюю кнопку регулятора 3 и нажать левую клавишу мыши, для снижения напряжения - на нижнюю кнопку регулятора. Значение напряжения отображается на шкале 1. После задания напряжения нужно щелкнуть по кнопке 2 для выключения панели автотрансформатора.

Рис. 3. Вид лабораторной установки для исследования теплопроводности плоской стенки на дисплее ПЭВМ

Рис. 4. Вид лабораторной установки для исследования теплопроводности цилиндрической стенки на дисплее ПЭВМ

Э лектрическое

сопротив-ление нагревателя пока-зывается

на омметре

(рис. 3 и 4).

лектрическое

сопротив-ление нагревателя пока-зывается

на омметре

(рис. 3 и 4).

Изменение площади поверхности плоской стенки производится регулятором (рис. 3) аналогично изменению напряжения. Диапазон изменения площади поверхности - 0,04-0,25 м2. Значение площади поверхности показывается слева от регулятора. Для задания высоты цилиндрической стенки и диаметра нагревательного элемента используются регуляторы (рис. 4). Высота изменяется от 200 до 500 мм, диаметр нагревателя - от 10 до 200 мм. Значения параметров выводятся слева от регуляторов. Регуляторами устанавливается толщина слоев стенки. Толщина слоя плоской стенки изменяется от 0 до 300 мм, цилиндрической – от 0 до 120 мм. Материал слоев стенки выбирается из списков. Для выбора материала необходимо установить курсор мыши на кнопку справа от списка и щелкнуть по левой клавише мыши, из раскрывшегося списка нужно выбрать материал слоя. Название выбранного материала выводится внутри списка

И змерение

температуры на внутренней и наружной

поверхности и между слоями стенки

производится датчиками, установленными

в соответствующих точках стенки. Для

определения температуры в какой-либо

точке нужно установить курсор мыши на

датчик и щелкнуть по левой клавише мыши.

На экране появится изображение термометра

(рис. 6), по показанию которого определяется

температура. Для выключения панели

прибора щелкнуть по кнопке 2.

змерение

температуры на внутренней и наружной

поверхности и между слоями стенки

производится датчиками, установленными

в соответствующих точках стенки. Для

определения температуры в какой-либо

точке нужно установить курсор мыши на

датчик и щелкнуть по левой клавише мыши.

На экране появится изображение термометра

(рис. 6), по показанию которого определяется

температура. Для выключения панели

прибора щелкнуть по кнопке 2.

Измерение температуры по толщине слоя (рис. 6) производится датчиками, установленными в двух ближних к нагревателю слоях стенки. Датчики располагаются в слое толщиной 20 мм и более.

Определение температуры выполняется в следующей последовательности:

- установить курсор мыши на слое, в котором производится измерение, и щелкнуть по левой клавише. На экране появится панель с изображением выбранного слоя стенки 1 (рис.7), датчиков температуры 2 и 3, глубины установки датчиков 4, которая отсчитывается от поверхности, ближней к нагревательному элементу;

- поместить курсор мыши на один из датчиков и щелкнуть по левой клавише, на экране появится изображение термометра (рис.6);

- произвести измерение температуры и закрыть панель при помощи кнопки 2.

П осле

проведения замеров температуры по

толщине слоя стенки панель измерения

температур внутри слоя выключают кнопкой

5 (рис. 7).

осле

проведения замеров температуры по

толщине слоя стенки панель измерения

температур внутри слоя выключают кнопкой

5 (рис. 7).