- •Ано впо «Омский экономический институт»

- •Кафедра технологии продуктов питания

- •Учебно-методический комплекс

- •По дисциплине

- •«Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Омск 2008

- •II. Рабочая программа по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Цели и задачи дисциплины

- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Содержание дисциплины

- •Разделы дисциплины и вид занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины

- •4.3.Темы и планы семинарских занятий

- •Лабораторный практикум

- •Самостоятельная работа

- •7. Выполнение курсовой работы Учебным планом не запланировано.

- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •9.1. Рекомендуемая литература Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Лекция 1. Общие положения

- •Нами будут рассматриваться процессы, создаваемые в определенных технологических целях.

- •1.1. Классификация основных процессов и аппаратов пищевых производств

- •1.2. Кинетические закономерности основных процессов пищевых производств

- •1.3. Общие принципы расчёта машин и аппаратов

- •Для изолированных систем нет приходов и уходов субстанции:

- •1.4. Применение метода моделирования для исследования и расчета процессов и аппаратов пищевых производств

- •Лекция 2. Гидромеханические процессы

- •2.1. Физические свойства жидкостей и газов

- •Это уравнение можно записать для расчета плотности газа

- •2.2. Гидравлика

- •2.2.1. Гидростатика

- •2.2.2. Практическое приложение уравнения гидростатики

- •Если сосуды заполнены одной жидкостью плотностью , но давления над уровнем жидкости в них неодинаковы и равны и , то

- •2.3. Гидродинамика

- •2.3.1. Основные характеристики движения жидкостей

- •Средняя скорость по сечению трубопровода связана с максимальной скоростью следующим соотношением:

- •2.3.2. Турбулентный режим

- •2.3.3. Дифференциальные уравнения движения Эйлера

- •2.3.4. Дифференциальные уравнения движения Навье–Стокса

- •2.3.5. Уравнение Бернулли

- •2.3.6. Гидродинамическое подобие

- •2.3.7. Гидравлические сопротивления в трубопроводах и каналах

- •2.3.8. Движение тел в жидкостях

- •2.3.9. Движение жидкостей через неподвижные пористые слои

- •2.3.10. Гидродинамика псевдоожиженных слоев

- •2.3.11. Гидродинамика двухфазных потоков

- •2.4. Перемещение жидкостей (насосы)

- •2.4.1. Классификация и области применения насосов

- •2.4.2. Параметры насосов

- •2.4.3. Насосная установка

- •2.4.4. Основное уравнение лопастных машин (уравнение Эйлера)

- •2.4.5. Характеристики центробежных насосов

- •2.5. Сжатие и перемещение газов (компрессоры)

- •2.5.1. Классификация компрессоров

- •2.5.2. Поршневые компрессоры

- •2.5.3. Теоретический рабочий процесс в поршневом компрессоре

- •2.5.4. Производительность действительного поршневого компрессора. Коэффициенты производительности

- •2.5.5. Принцип действия, классификация и устройство турбокомпрессоров

- •2.6. Процессы разделения неоднородных смесей

- •2.6.1. Классификация неоднородных систем и способов

- •2.6.2. Материальные балансы процессов разделения

- •2.6.3. Осаждение

- •2.7. Фильтрование

- •2.8. Перемешивание в жидкой фазе

- •Лекция 3. Тепловые процессы

- •3.1. Способы передачи теплоты

- •3.2. Тепловые балансы

- •3.3. Температурное поле и температурный градиент

- •3.4. Передача тепла теплопроводностью

- •3.5. Тепловое излучение

- •3.6. Конвективный теплообмен

- •3.6.1. Теплоотдача

- •3.6.2. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена

- •3.6.3. Подобие процессов теплообмена

- •3.6.4. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости

- •3.6.5. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния

- •3.7. Сложный теплообмен

- •3.8. Процессы нагревания, охлаждения и конденсации

- •3.9. Теплообменные аппараты

- •3.9.1. Классификация и типы теплообменных аппаратов

- •3.9.2. Расчет теплообменных аппаратов

- •3.9.3. Рекомендации по выбору и проектированию поверхностных теплообменников

- •3.10. Выпаривание

- •Лекция 4. Основы массопередачи

- •4.1. Общие сведения о массообменных процессах

- •4.1.1. Основное уравнение массопередачи

- •4.1.2. Материальный баланс массообменных процессов

- •4.1.3. Движущая сила массообменных процессов

- •4.1.4. Модифицированные уравнения массопередачи

- •4.1.5. Основные законы массопередачи

- •4.1.6. Подобие процессов переноса массы

- •4.1.7. Связь коэффициентов массопередачи и массоотдачи

- •4.1.8. Массопередача с твердой фазой

- •4.2. Абсорбция

- •4.2.1. Равновесие при абсорбции

- •4.2.2. Материальный, тепловой балансы и кинетические закономерности абсорбции

- •4.2.3. Cхемы абсорбционных процессов

- •4.2.4. Конструкции колонных абсорбционных аппаратов

- •4.3. Адсорбция

- •4.3.1. Равновесие в процессах адсорбции

- •4.3.2. Конструкции адсорбционных аппаратов

- •4.4. Процессы мембранного разделения смесей

- •4.4.1. Сущность процесса мембранного разделения смесей

- •4.4.2. Мембраны

- •4.4.3. Кинетика процессов мембранного разделения смесей

- •4.4.4. Влияние различных факторов на мембранное разделение

- •4.4.5. Мембранные аппараты

- •4.5. Механические процессы

- •4.5.1. Измельчение твердых материалов

- •4.5.2. Физико-механические основы измельчения

- •4.9.3. Размольно-дробильные машины

- •Тарелка; 2- корпус; 3- дробящая головка; 4- пружина; 5- станина; 6- шаровой

- •Подпятник.

- •4.5.4. Классификация и сортировка материалов

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- распределительный диск; 4- вентилятор;

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- патрубок для ввода исходного сырья; 4,5 – патрубки для отвода крупных частиц; 6- патрубок для вывода воздуха с мелкими частицами; 7- поворотные лопатки

- •IV. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Лабораторная работа № 1 Гравитационное осаждение шарообразных частиц.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 Гидравлическое сопротивление прямых гладких труб.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Значение фактора формы для прямоугольного сечения

- •Значение фактора формы для треугольного сечения

- •Значение фактора формы для эллиптического сечения

- •Значение фактора формы для кольцевого сечения

- •Лабораторная работа № 3 Передача тепла теплопроводностью через многослойную стенку

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •2.1. Плоская стенка

- •2.2. Цилиндрическая стенка

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •Лабораторная работа №4 Определение термического сопротивления изоляции

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Данные по материалам изоляции

- •Лабораторная работа № 5 Теплообменник «труба в трубе».

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •V. Тестовые вопросы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Исходные расчетные данные по вариантам (задача 1).

- •VII. Экзаменационные вопросы.

4.3.2. Конструкции адсорбционных аппаратов

Процессы адсорбции могут проводиться периодически (в аппаратах с неподвижным слоем адсорбента) и непрерывно - в аппаратах с движушимся или кипящим слоем. Адсорбция - один из немногих процессов, когда полунепрерывные режимы (неподвижный слой сорбента и движение через него потока сплошной среды) вполне конкурентоспособны с непрерывными. Целиком периодические процессы в промышленности используются нечасто (преимущественно при сорбции распределяемого компонента из отдельных порций жидкости). В полунепрерывных и периодических процессах стадии адсорбции, десорбции и активации обычно проводят поэтапно в одном и том же аппарате.

Следует отметить, что десорбция является важной стадией всего адсорбционно-десорбционного цикла, в значительной мере определяет экономику разделения и очистки газовых или жидких смесей (примерно 60-70% всех энергозатрат приходится на стадию десорбции).

К числу основных методов проведения процесса десорбции можно отнести высокотемпературную и вытеснительную (так называемую холодную) десорбцию.

Первая осуществляется путем нагревания слоя адсорбента при пропускании через него десорбирующего агента (горячий воздух, инертный газ) или контактным нагревом (через стенку аппарата), в результате чего происходит выделение поглощенного компонента; вторая – путем вытеснения из адсорбента поглощенного вещества другим компонентом (например, водой)

После проведения процесса десорбции следующей стадией восстановления адсорбционной способности (регенерации) адсорбентов является стадия охлаждения.

а) б)

в)

Рис.4.24. Адсорберы периодического действия с неподвижным слоем поглотителя:

а) - кольцевой; б) - вертикальный; в) - горизонтальный; 1- гравийная засыпка; 2 - люк для выгрузки поглотителя; 3 - штуцер для отвода паров при десорбции; 4 - штуцер для подачи парогазовой смеси (при адсорбции) и воздуха (при сушке и охлаждении); 5 - люки для загрузки поглотителя; 6 - корпус; 7 - адсорбент; 8 - опорная колосниковая плита; 9 - штуцер для отвода отработанного газа (при адсорбции) и воздуха (при сушке и охлаждении);

10- штуцер для отвода конденсата; 11 - барботер; 12, 13 - внутренняя и внешняя цилиндрические решетки.

Адсорбционные процессы в аппаратах периодического действия с неподвижным слоем адсорбента могут проводиться по 4-х, 3-х и 2-х стадийным способам.

4-х стадийный способ: адсорбция, десорбция, сушка адсорбента, охлаждение.

При 3-х стадийном способе отсутствует охлаждение, например, при этом способе адсорбент охлаждается от работ, воздухом, поступает из аппарата, который находится на стадии адсорбции.

2-ух стадийный способ осуществляется без обособления стадией сушки и охлаждения адсорбента. При этом различают способ с совмещением сушки и охлаждения со стадией адсорбции.

Из конструкций абсорбционных аппаратов с неподвижным слоем абсорбента наибольшее распространение получили цилиндрические адсорберы вертикального (рис.4.24,а,б) и горизонтального типов (рис.4.24, в). Абсорберы со слоем поглотителя кольцевого сечения (рис.4.24,а) используются сравнительно реже.

Установкам с неподвижным слоем адсорбента присущи следующие недостатки: большие энергетические затраты на преодоление гидравлического сопротивления адсорбента в аппарате и на проведение стадии десорбции; малая производительность установки по газу и жидкости, определяемая небольшими допустимыми скоростями потоков в адсорберах (wг = 0,1-0,5 м/с, wж = 0,001-0,005 м/с); неполная степень отработки адсорбционной емкости адсорбента в слое и низкое использование объема аппарата; значительные производственные площади, занимаемые рядом адсорберов и многочисленным вспомогательным оборудованием; сложность автоматизации, проводимых процессов.

Адсорбционные процессы в аппаратах непрерывного действия разрабатываются по пути создания установок с движущимся и взвешенными слоями адсорбента.

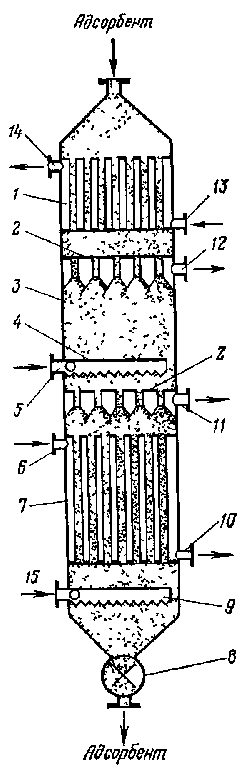

Аппараты с движущимся зернистым адсорбентом подразделяются на аппараты типа полых колонн и аппараты с механическими транспортными приспособлениями. Полые колонные аппараты применяют преимущественно для адсорбции из газовой фазы, аппараты второго типа - для адсорбции из жидкой фазы. Колонный адсорбционный аппарат с движущимся слоем адсорбента приведен на рис.4.25. В колонну встроены холодильник 1, подогреватель 7 и распределительные тарелки 2.

Зернистый стержнеобразный адсорбент, вводимый в аппарат, движется сверху вниз. Скорость движения регулируется внизу затвором-отводчиком 8. При движении сверху вниз адсорбент вначале охлаждается в трубах холодильника 1, затем взаимодействует с исходной парогазовой смесью, которая поступает через патрубок 5. Непоглощенная часть парогазовой смеси отводится через патрубок 12.

Рис.4.25.

Колонный адсорбер с движущимся слоем

адсорбента:

Рис.4.25.

Колонный адсорбер с движущимся слоем

адсорбента:

1- холодильник; 2- распределительная тарелка; 3- адсорбционная секция;

4- распределительное устройство для исходной парогазовой смеси; 5- патрубок для ввода исходной парогазовой смеси; 6,10- патрубки для ввода и вывода теплоносителя;

7- подогреватель десорбционной секции; 8- затвор-отводчик адсорбента;

9- распределительное устройство для острого водяного пара; 11- патрубок для продуктов десорбции; 12- патрубок для отвода непоглощеной части парогазовой смеси; 13, 14- патрубок для ввода и вывода охлаждающей воды; 15- патрубок для ввода острого водяного пара.

Затем адсорбент нагревается в трубчатом подогревателе 7 десорбционной секции и, опускаясь вниз, взаимодействует с вытесняющим веществом - острым водяным паром - выводится через патрубок 15. Регенерированный адсорбент удаляется из аппарата через затвор-отводчик 8. Продукты десорбции отводятся из аппарата вместе с вытесняющим веществом через патрубок 11. Распределительные тарелки 2 препятствуют смешению парогазовых потоков адсорбционной и десорбционной секцией.

Аппараты с механическим транспортированием адсорбента приведены на рис. 4.26. и 4.27.

Рис. 4.26. Схема адсорбера с перфорированными шнеками:

1- корпус; 2- 4- перфорированные шнеки.

В качестве транспортирующих приспособлений могут использоваться перфорированные шнеки или элеваторы с перфорированными ковшами. В первом аппарате (рис.4.26.) адсорбент поступает в левую секцию аппарата и шнеком 3 перемещается вниз. Шнеком 2 он подается в правую секцию и шнеком 4 поднимается вверх и удаляется из аппарата. Поток жидкости, содержащей адсорбируемое вещество, перемещается через аппарат в направлении, обратном движению адсорбента.

Аналогично работает аппарат с ковшовым элеватором, приведенный на рис.4.27. Адсорбент поступает в верхнюю часть колоны 1, проходит вниз и через разгрузочный патрубок направляется в ковшовый элеватор 2. Затем адсорбент захватывается перфорированными ковшами, поднимается вверх и удаляется из элеватора. Жидкость, содержащая адсорбируемое вещество, перемещается противотоком адсорбенту. Она вводится в верхнюю часть элеватора, проходит вниз и поступает в колонну 1 аппарата, из которой выходит через патрубок, расположенный в верхней части.

Рис.4.27. Схема адсорбера с ковшовым элеватором:

1-колонна; 2- ковшовый элеватор с перфорированными ковшами.

Аппараты с псевдоожиженным пылевидным адсорбентом. Такие аппараты выполняются одноступенчтыми или многоступенчатыми.

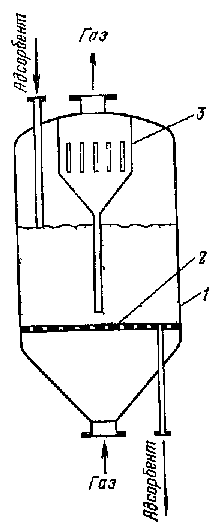

Одноступенчатый адсорбер приведен на рис.4.28. Он представляет собой цилиндрический вертикальный корпус 1, внутри которого смонтированы газораспределительная решетка 2 и пылеотводящее устройство 3 типа циклона. Адсорбент загружается в аппарат сверху через трубу и выводится через трубу снизу. Рабочий газ вводится в адсорбер через нижний патрубок и выводится через верхний.

Рис.4.28. Одноступенчатый адсорбер с псевдоожиженным адсорбентом:

1-корпус; 2- газораспределительная решетка; 3- циклон.

Многоступенчатый адсорбер приведен на рис.4.29. Адсорбер представляет собой колонну 1, в которой смонтированы газораспределительные решетки 2 с переливными патрубками 3, выполняющими одновременно функции затворов для газового потока.

Адсорбент поступает в верхнюю часть аппарата и перетекает со ступени на ступень сверху вниз. В нижней части адсорбент выгружается через затвор-отводчик 4. Рабочий газ поступает в адсорбер снизу и удаляется через верхний патрубок.

Многоступенчатый адсорбер отличается от одноступенчатого тем, что он работает по схеме, близкой к аппаратам идеального вытеснения. Это позволяет проводить процессы по противоточной схеме и наиболее эффективно использовать движущую силу процессов.

Внедрение в промышленность аппаратов с движущимся и псевдоожиженным слоем сдерживается из-за недостаточной прочности адсорбентов, подвергающихся в псевдоожиженном и движущимся слоях интенсивному измельчению.

Рис.4.29. Схема многоступенчатого адсорбера с псевдоожиженным слоем:

1- колонна; 2- газорспределительная решетка; 3- переливной патрубок;

4- затвор-отводчик.