- •Ано впо «Омский экономический институт»

- •Кафедра технологии продуктов питания

- •Учебно-методический комплекс

- •По дисциплине

- •«Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Омск 2008

- •II. Рабочая программа по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Цели и задачи дисциплины

- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Содержание дисциплины

- •Разделы дисциплины и вид занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины

- •4.3.Темы и планы семинарских занятий

- •Лабораторный практикум

- •Самостоятельная работа

- •7. Выполнение курсовой работы Учебным планом не запланировано.

- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •9.1. Рекомендуемая литература Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Курс лекций по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Лекция 1. Общие положения

- •Нами будут рассматриваться процессы, создаваемые в определенных технологических целях.

- •1.1. Классификация основных процессов и аппаратов пищевых производств

- •1.2. Кинетические закономерности основных процессов пищевых производств

- •1.3. Общие принципы расчёта машин и аппаратов

- •Для изолированных систем нет приходов и уходов субстанции:

- •1.4. Применение метода моделирования для исследования и расчета процессов и аппаратов пищевых производств

- •Лекция 2. Гидромеханические процессы

- •2.1. Физические свойства жидкостей и газов

- •Это уравнение можно записать для расчета плотности газа

- •2.2. Гидравлика

- •2.2.1. Гидростатика

- •2.2.2. Практическое приложение уравнения гидростатики

- •Если сосуды заполнены одной жидкостью плотностью , но давления над уровнем жидкости в них неодинаковы и равны и , то

- •2.3. Гидродинамика

- •2.3.1. Основные характеристики движения жидкостей

- •Средняя скорость по сечению трубопровода связана с максимальной скоростью следующим соотношением:

- •2.3.2. Турбулентный режим

- •2.3.3. Дифференциальные уравнения движения Эйлера

- •2.3.4. Дифференциальные уравнения движения Навье–Стокса

- •2.3.5. Уравнение Бернулли

- •2.3.6. Гидродинамическое подобие

- •2.3.7. Гидравлические сопротивления в трубопроводах и каналах

- •2.3.8. Движение тел в жидкостях

- •2.3.9. Движение жидкостей через неподвижные пористые слои

- •2.3.10. Гидродинамика псевдоожиженных слоев

- •2.3.11. Гидродинамика двухфазных потоков

- •2.4. Перемещение жидкостей (насосы)

- •2.4.1. Классификация и области применения насосов

- •2.4.2. Параметры насосов

- •2.4.3. Насосная установка

- •2.4.4. Основное уравнение лопастных машин (уравнение Эйлера)

- •2.4.5. Характеристики центробежных насосов

- •2.5. Сжатие и перемещение газов (компрессоры)

- •2.5.1. Классификация компрессоров

- •2.5.2. Поршневые компрессоры

- •2.5.3. Теоретический рабочий процесс в поршневом компрессоре

- •2.5.4. Производительность действительного поршневого компрессора. Коэффициенты производительности

- •2.5.5. Принцип действия, классификация и устройство турбокомпрессоров

- •2.6. Процессы разделения неоднородных смесей

- •2.6.1. Классификация неоднородных систем и способов

- •2.6.2. Материальные балансы процессов разделения

- •2.6.3. Осаждение

- •2.7. Фильтрование

- •2.8. Перемешивание в жидкой фазе

- •Лекция 3. Тепловые процессы

- •3.1. Способы передачи теплоты

- •3.2. Тепловые балансы

- •3.3. Температурное поле и температурный градиент

- •3.4. Передача тепла теплопроводностью

- •3.5. Тепловое излучение

- •3.6. Конвективный теплообмен

- •3.6.1. Теплоотдача

- •3.6.2. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена

- •3.6.3. Подобие процессов теплообмена

- •3.6.4. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости

- •3.6.5. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния

- •3.7. Сложный теплообмен

- •3.8. Процессы нагревания, охлаждения и конденсации

- •3.9. Теплообменные аппараты

- •3.9.1. Классификация и типы теплообменных аппаратов

- •3.9.2. Расчет теплообменных аппаратов

- •3.9.3. Рекомендации по выбору и проектированию поверхностных теплообменников

- •3.10. Выпаривание

- •Лекция 4. Основы массопередачи

- •4.1. Общие сведения о массообменных процессах

- •4.1.1. Основное уравнение массопередачи

- •4.1.2. Материальный баланс массообменных процессов

- •4.1.3. Движущая сила массообменных процессов

- •4.1.4. Модифицированные уравнения массопередачи

- •4.1.5. Основные законы массопередачи

- •4.1.6. Подобие процессов переноса массы

- •4.1.7. Связь коэффициентов массопередачи и массоотдачи

- •4.1.8. Массопередача с твердой фазой

- •4.2. Абсорбция

- •4.2.1. Равновесие при абсорбции

- •4.2.2. Материальный, тепловой балансы и кинетические закономерности абсорбции

- •4.2.3. Cхемы абсорбционных процессов

- •4.2.4. Конструкции колонных абсорбционных аппаратов

- •4.3. Адсорбция

- •4.3.1. Равновесие в процессах адсорбции

- •4.3.2. Конструкции адсорбционных аппаратов

- •4.4. Процессы мембранного разделения смесей

- •4.4.1. Сущность процесса мембранного разделения смесей

- •4.4.2. Мембраны

- •4.4.3. Кинетика процессов мембранного разделения смесей

- •4.4.4. Влияние различных факторов на мембранное разделение

- •4.4.5. Мембранные аппараты

- •4.5. Механические процессы

- •4.5.1. Измельчение твердых материалов

- •4.5.2. Физико-механические основы измельчения

- •4.9.3. Размольно-дробильные машины

- •Тарелка; 2- корпус; 3- дробящая головка; 4- пружина; 5- станина; 6- шаровой

- •Подпятник.

- •4.5.4. Классификация и сортировка материалов

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- распределительный диск; 4- вентилятор;

- •Корпус; 2- внутренний конус; 3- патрубок для ввода исходного сырья; 4,5 – патрубки для отвода крупных частиц; 6- патрубок для вывода воздуха с мелкими частицами; 7- поворотные лопатки

- •IV. Методические указания по выполнению лабораторных работ. Лабораторная работа № 1 Гравитационное осаждение шарообразных частиц.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 Гидравлическое сопротивление прямых гладких труб.

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Значение фактора формы для прямоугольного сечения

- •Значение фактора формы для треугольного сечения

- •Значение фактора формы для эллиптического сечения

- •Значение фактора формы для кольцевого сечения

- •Лабораторная работа № 3 Передача тепла теплопроводностью через многослойную стенку

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •2.1. Плоская стенка

- •2.2. Цилиндрическая стенка

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •Лабораторная работа №4 Определение термического сопротивления изоляции

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •Данные по материалам изоляции

- •Лабораторная работа № 5 Теплообменник «труба в трубе».

- •1. Цель и содержание работы

- •2. Теоретические положения

- •3. Описание оборудования

- •4. Порядок проведения работы

- •5. Обработка результатов

- •6. Требования к отчету

- •7. Контрольные вопросы

- •V. Тестовые вопросы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств»

- •Исходные расчетные данные по вариантам (задача 1).

- •VII. Экзаменационные вопросы.

3.8. Процессы нагревания, охлаждения и конденсации

Процесс нагревания широко применяется в пищевых производствах для ускорения многих массообменных процессов. Наиболее широкое распространение получили методы нагревания водяным паром, топочными газами, промежуточными теплоносителями, электрическим током.

Нагревание водяным паром. Для этих целей используют преимущественно насыщенный и перегретый водяной пар давлением до 1,2 МПа. Использование пара более высокого давления экономически неоправданно. В соответствии с давлением нагревание паром ограничено температурой 190°С. В процессе нагревания перегретый пар охлаждается и конденсируется.

Широкому распространению нагревания водяным паром способствуют следующие достоинства этого метода:

высокая удельная теплота парообразования (конденсации) насыщенного водяного пара 1990–2260 кДж/кг;

высокий коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося водяного пара 5000-18000 Вт/(м2К);

равномерность обогрева поверхности, т.к. конденсация происходит при постоянной температуре.

Различают два способа нагревания «острым» и «глухим» водяным паром. При нагревании острым паром водяной пар вводится непосредственно в нагреваемую жидкость, конденсируется с отдачей тепла, конденсат при этом смешивается с нагреваемой жидкостью.

При обогреве «острым» паром происходит разбавление нагреваемой жидкости конденсатом – водой. Этот способ применяют для нагревания воды и водных растворов.

Нагревание «глухим» водяным паром производят тогда, когда нельзя разбавлять нагреваемую жидкость образующимся конденсатом. В этом случае обогрев происходит через разделяющую их стенку в аппаратах с рубашками, змеевиками и т.п.

Для быстрого отвода конденсата из парового пространства аппарата и исключения прорыва не успевшего сконденсироваться пара применяют специальные приспособления, называемые конденсатоотводчиками. Имеются десятки различных конструкций конденсатоотводчиков, которые по принципу действия запорного элемента классифицируются на три группы: поплавковые, термостатические и термодинамические. В поплавковых конденсатоотводчиках открытие и закрытие клапана происходит в результате изменения уровня конденсата, в термостатических – за счет изменения температуры конденсата, в термодинамических – изменения перепада давления между входом в конденсатоотводчик и камерой давления.

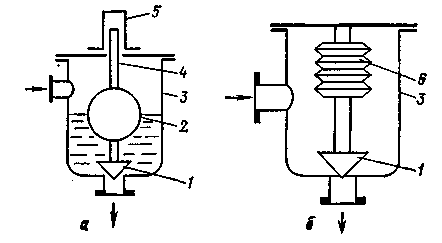

Схема поплавкового конденсатоотводчика с закрытым поплавком изображена на рис. 3.7, а.

а

б

Рис. 3.7. Конденсатоотводчики: а) с закрытым поплавком; б) термостатический с давлением пара; 1 – клапан; 2 – поплавок; 3 – корпус; 4 – стержень; 5 – направляющий стакан; 6 – деформируемый элемент (сильфон)

При поступлении в корпус 3 конденсата поплавок 2 всплывает, поднимая клапан 1 для выпуска конденсата. С выходом конденсата из корпуса поплавок опускается, и клапан закрывает выходное отверстие. При непрерывном поступлении конденсата клапан находится в открытом положении в соответствии с расходом конденсата. Вертикальное положение поплавка с клапаном фиксируется стержнем 4 и направляющим стаканом 5.

Термостатический конденсатоотводчик (рис. 3.7, б) имеет термостат – деформируемый элемент (сильфон) 6, на котором закреплен клапан 1. Термостат заполнен легкокипящей жидкостью. При заполнении конденсатоотводчика паром жидкость вскипает, давление в термостате возрастает, сильфон расширяется и клапан закрывает выходное отверстие для конденсата. При заполнении корпуса конденсатоотводчика конденсатом пары легкокипящей жидкости в термостате конденсируются, давление уменьшается, сильфон сжимается и клапан открывает выходное отверстие для конденсата.

Схема установки конденсатоотводчика приведена на рис. 3.8. Конденсатоотводчики размещают ниже места вывода жидкости из теплообменника и снабжают обводной линией (байпасом), наличие которой не позволяет прерывать работы устройства при кратковременном отключении конденсатоотводчика для его ремонта или замены.

Греющий пар обычно содержит неконденсирующиеся газы, главным образом воздух, попадающий в аппарат вместе с паром. Эти примеси значительно снижают коэффициенты теплоотдачи от пара. Поэтому при паровом обогреве из парового объема теплообменника должны периодически удаляться скапливающиеся неконденсирующиеся газы. Для этой цели служит продувочный вентиль 2, устанавливаемый на аппарате.

Рис. 3.8. Схема установки конденсатоотводчика: 1 – нагревательный аппарат;

2 – отдувочный вентиль; 3 – конденсатоотводчик; 4-6 – запорные вентили;

7 – обводная линия

Нагревание дымовыми газами. Этот способ используется для нагрева сред до температур 180-1000°С. Дымовые газы образуются при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива в топках или печах различных конструкций.

К особенностям нагрева относятся следующие факторы – значительные перепады температур и небольшие коэффициенты теплоотдачи от дымовых газов к стенкам аппаратов 15-35 Вт/(м2К).

При нагревании дымовыми газами обеспечиваются высокие тепловые нагрузки, но сам метод имеет ряд недостатков: трудность регулирования температуры процесса, из-за чего сложно добиться равномерности обогрева поверхностей; при разбавлении дымовых газов большим количеством воздуха происходит окисление металлов; огнеопасность самого метода.

Обогревание дымовыми газами осуществляется в трубчатых печах, печах котлов, автоклавах.

Нагревание промежуточными теплоносителями. При нагревании многих материалов с целью сохранения их качества или обеспечения безопасной работы бывает недопустимым даже кратковременный их перегрев. В этих случаях применяют промежуточные теплоносители, которые сначала нагреваются дымовыми газами, а затем передают воспринятое тепло обрабатываемому материалу.

В качестве промежуточных теплоносителей применяют водяной пар, перегретую воду, минеральные масла, высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ), расплавленные смеси солей.

Нагревание электрическим током. При необходимости нагрева материалов выше 1000°С применяют нагревание электрическим током в электропечах. По способу преобразования электрической энергии в тепловую различают электрические печи сопротивления, индукционные и дуговые. Электрические печи сопротивления делятся на печи прямого действия и печи косвенного действия.

В электрических печах прямого действия нагреваемое тело включается непосредственно в электрическую цепь и нагревается при прохождении через него электрического тока.

В электрических печах сопротивления косвенного действия тепло выделяется при прохождении электрического тока по специальным нагревательным элементам. Выделяющееся тепло передается материалам лучеиспусканием, теплопроводностью и конвекцией. В таких печах нагревание осуществляется до температуры 1100°С.

В электрических индукционных печах нагревание осуществляется индукционными токами. Обогреваемый аппарат является сердечником обмотки, выполненной в виде соленоида, охватывающего аппарат. По соленоиду пропускают переменный ток, при этом вокруг соленоида возникает переменное магнитное поле, которое индуцирует в стенках аппарата электродвижущую силу. Под действием возникающего вторичного тока нагреваются стенки аппарата.

В дуговых печах нагревание материалов до температур 1300-1500°С осуществляется электрической дугой. Электрическая дуга возникает в газообразной среде. В дуговых печах при больших температурных перепадах невозможны равномерный обогрев и точное регулирование температуры.

Процессы конденсации получили широкое распространение в пищевых производствах для сжижения различных веществ за счет отвода от них тепла. Эти процессы осуществляются в аппаратах, называемых конденсаторами.

Различают два вида конденсации – поверхностную и конденсацию смешением. В конденсаторах, обеспечивающих поверхностную конденсацию, конденсирующиеся пары разделены стенкой, и конденсация паров происходит на внутренней или внешней поверхности холодной стенки. В конденсаторах смешения конденсирующиеся пары непосредственно соприкасаются с охлаждающим агентом.

Процесс охлаждения. При проведении различных процессов пищевых производств довольно часто появляется необходимость в охлаждении перерабатываемых материалов. Для этих целей наиболее распространены и общедоступны – вода и воздух. В зависимости от времени года и климатических условий охлаждение водой и воздухом осуществляется до 20-30°С. В зимний период охлаждение водой и воздухом возможно до более низких температур. Вода, отбираемая из артезианских скважин, имеет температуру 8-12°С.

Охлаждение водой и воздухом производят в теплообменных аппаратах. При этом теплоносители могут быть разделены стенкой, либо контактировать непосредственно друг с другом.

Для охлаждения технологических потоков ниже температуры окружающей среды применяют искусственное охлаждение.